Абсолютные противопоказания к операции на сосудах

Хирургическое лечение острой артериальной непроходимости. Противопоказания к операции на артериях

В настоящее время значительные успехи в лечении острой артериальной непроходимости достигнуты благодаря применению эмболэктомии. которая оценивается как радикальная операция. Предпочтение отдается технике ретроградной эмболэктомии при помощи катетера типа Фогарти. Последний представляет собой тонкий (диаметром 2—2,5 мм) эластичный зонд с резиновым баллончиком на конце. Благодаря использованию атравматического катетера техника эмболэктомии значительно изменилась. Прямой метод эмболэктомии, связанный с обнажением н рассечением закупоренной артерии, стал применяться значительно реже, в основном при поражении легкодоступных артерий — подмышечной, плечевой и общей бедренной.

При всех других локализациях, включая бифуркацию аорты, эмболэктомии производится ретроградно с помощью баллонного катетера через легкодоступные, поверхностно расположенные артерии. Для нижних конечностей таковой является общая бедренная артерия.

Использование для эмболэктомии катетера типа Фогарти имеет ряд существенных преимуществ: позволяет выполнить операцию под местной анестезией, эффективно ревизовать дистальные отделы артерий, отказаться от контрольной интраоперациониой артериографии, максимально сократить длительность вмешательства и сделать его минимально травматичным. Эффективность эмболэктомии прежде всего зависит от времени, прошедшего с момента возникновения острой артериальной непроходимости, и степени ишемии конечности. В тесной связи с этим находится общее состояние больного, которое в значительной мере может быть обусловлено и тяжестью основного страдания (инфаркт миокарда, ревматический порок сердца).

Увеличение числа успешных эмболэктомий при операциях в первые часы после катастрофы вполне очевидно. Однако время не может быть единственным критерием операбельности больных. Давность заболевания не должна служить противопоказанием к операции, если отсутствуют признаки гангрены конечности.

Эмболэктомия абсолютно показана при декомпенсации кровообращения в конечности. При консервативной терапии в подобных случаях, как правило, развивается гангрена. Больные погибают от прогрессирующей сердечной недостаточности или становятся инвалидами в результате ампутации конечности.

Противопоказания к восстановительной операции на сосуде ограничиваются наличием у больного явной гангрены конечности или крайне тяжелым его состоянием, при котором невозможно любое по объему оперативное вмешательство. Пожилой возраст не должен служить основанием для отказа от операции. Клиническая практика знает много случаев успешного проведения эмболэктомии у лиц 80 лет и старше. Тяжесть общего состояния больных с артериальными эмболиями также далеко не всегда является абсолютным противопоказанием к эмболэктомип, так как часто обусловлена непосредственно самой артериальной закупоркой и после ликвидации последней состояние больного значительно улучшается.

Операция не противопоказана и при множественных эмболиях артерий конечностей, а также выраженном атеросклерозе сосудов.

Хирургическое лечение при острых артериальных тромбозах представляет собой значительно более трудную задачу. Операция при этой патологии обычно технически более сложна, чем при закупорке артерии эм-болом. Успех не зависит от правильно выбранной методики оперативного вмешательства. Наибольшее количество наблюдений относится к хирургическому лечению острых травматических артериальных тромбозов. Тем не менее совершенствование техники сосудистой хирургии в последние годы, разработка и внедрение в практику новых оперативных методов, успешное комбинированное применение антикоагулянтов и фибринолитических средств, использование ангиографии для точной тонической диагностики — все это позволяет применять активную хирургическую тактику и при этой сосудистой патологии.

Показания к восстановительной реконструктивной операции зависят от степени ишемии конечности. Хирургическое вмешательство считается абсолютно показанным в стадии декомпенсации кровообращения. Необходимым условием успеха является не только реканализация закупоренной артерии с удалением тромба, но и ликвидация причины тромбоза сосуда. Этим объясняется разнообразие используемых в настоящее время оперативных методик: тромбэктомия в сочетании с эндартерэктомией резекция артерии с последующим протезированием, эндартерэктомия с аутовенозной пластикой артерии, резекция артерии и эндартерэктомия метолом выворачивания с последующей реплантацией аутотрансплантата артерии, постоянное обходное шунтирование. Учитывая высокий риск возникновения ретромбоза, в ближайшем послеоперационном периоде проводят профилактическую антикоагулянтную терапию с использованием гепарина и антикоагулянтов непрямого действия.

– Также рекомендуем “Эмболия легочной артерии. Клиника и лечение эмболии легочной артерии”

Оглавление темы “Артериальная недостаточность. Микрохирургия”:

1. Диагностика непроходимости артерий конечности. Лечение окклюзий артерии

2. Консервативная терапия острой артериальной непроходимости. Неоперативное лечение тромбоза

3. Хирургическое лечение острой артериальной непроходимости. Противопоказания к операции на артериях

4. Эмболия легочной артерии. Клиника и лечение эмболии легочной артерии

5. Тромбоз мезентериальных сосудов. Эмболия мезентериальных сосудов

6. Реконструктивные операции на сосудах. Методы реконструктивных операций на артериях

7. Микрохирургия кровеносных сосудов. Микрохирургическая сосудистая техника

8. Ампутации в микрохирургии. Тактика микрохирурга при ампутации

9. Анатомия и физиология вен. Исследование вен и лимфатических сосудов

10. Варикозное расширение вен. Причины варикозной болезни вен нижних конечностей

Источник

Сегодня существует несколько неинвазивных методик, эффективно используемых при сужении сосудов.

К самым популярным в современной эндоваскулярной (сосудистой) хирургии методам относятся ангиопластика и стентирование.

Малоинвазивные операции на сосудах производятся через небольшой прокол или разрез на коже пациента. В сделанное  отверстие хирург вводит сначала иглу со специальной сердцевиной – стилетом, а затем катетер – тонкую полую трубочку. Ход процедуры контролируется с помощью рентгеновского монитора. Продвигая катетер вверх по руслу сосуда, его подводят к локализованному заранее посредством ангиографии месту сужения артерии. В зависимости от специфики процедуры, на конце катетера прикреплен стент или баллон.

отверстие хирург вводит сначала иглу со специальной сердцевиной – стилетом, а затем катетер – тонкую полую трубочку. Ход процедуры контролируется с помощью рентгеновского монитора. Продвигая катетер вверх по руслу сосуда, его подводят к локализованному заранее посредством ангиографии месту сужения артерии. В зависимости от специфики процедуры, на конце катетера прикреплен стент или баллон.

Просвет здоровой артерии равномерно широкий, а стенки гладкие. Возраст и атеросклероз провоцируют появление на стенках сосудов отложений, состоящих из фиброзной ткани, кальция и холестерина. Это так называемые атеросклеротические бляшки. Чем больше на стенках артерий таких бляшек, тем сильнее сужается просвет сосуда и ухудшается кровоток. В конечном итоге сужение достигает критической степени, и нормальный кровоток становится невозможен. Развивается ишемия (недостаточное кровоснабжение) и, как следствие, боль и даже некроз (омертвение) тканей.

Ангиопластика (балонная) чаще всего используется для лечения заболеваний периферических сосудов, иногда – для восстановления функциональной проходимости вен. Кроме того, она бывает единственной медицинской альтернативой коронарного шунтирования, в частности, потому что не требует разреза для проведения манипуляций, выполняется под местной анестезией, а период реабилитации после операции достаточно короткий.

Стентирование применяется в случае, если нужно не просто расширить просвет сосуда, но и армировать его постановкой стента – миниатюрного проволочного каркаса.

Показания к операции

Традиционно операция на сосудах показана всем пациентам с умеренным или тяжелым сужением сосудов.

Противопоказанием может служить значительная закупорка сосуда (кончик катетера не проходит через место сужения).

Осложнения, возникающие после стентирования

Нельзя исключать возможность возникновения осложнения после стентирования:

- кровотечение в точке введения катетера;

- образование канала между веной и артерией;

- высокий риск образования тромбов вокруг стента (в первые месяцы после операции);

- возникновение рестеноза;

- закупорка просвета артерии ниже места сужения;

- образование тромба в артерии;

- почечная недостаточность;

- ослабление или разрыв стенки сосуда;

- аллергия на контраст;

- расслоение стенки артерии

Операция по коронарной ангиопластике

Предоперационная подготовка к коронарной ангиопластике (транслюминальной реконструкции) заключается в полном обследовании пациента, в ходе которого обязательно проводятся:

- рентгенографическое исследования грудной клетки;

- электрокардиограмма;

- лабораторные анализы мочи и крови;

- тест на переносимость рентгеноконтраста (в случае, если перед операцией назначено ангиографическое исследование сосудов сердца)

Перед операцией рекомендовано воздерживаться от приема пищи. Касательно приема лекарств (особенно, противодиабетических препаратов) необходимо проконсультироваться у кардиолога.

Специфика процедуры

Через бедренную артерию пациента вводится катетер и проводится к суженному участку артерии для интраоперационной коронарографии, в ходе которой выявляется место и стадия сужения артериального просвета.

На основании полученных данных, кардиохирург выбирает баллон соответствующего размера и подходящий катетер-проводник. Для того чтобы предупредить тромбообразование и дополнительно разжижить кровь, пациенту назначается гепарин.

Катетер-проводник – это тончайшая проволока, имеющая рентгеноконтрастный наконечник, которая вводится в пораженную коронарную артерию пациента. Получив полную картину, кардиохирург направляет проводник в нужное место.

Наконечник выводится за место сужения просвета артерии.

После этого через проводник вводится баллонный катетер, который доставляет баллон на место сужения. После надувания, баллон расширяет просвет артерии, расплющивая бляшку. Если целью операции является постановка стента, то он при раздувании баллона вдавливается в стенку сосуда, армируя пораженный участок и не давая ему сужаться.

Эффект и реабилитация

Как правило, в результате успешно проведенной операции по коронарной ангиопластике значительно улучшается кровоток в коронарных сосудах и значительно сокращается вероятность проведения аортокоронарного шунтирования.

Чтобы минимизировать проявления основного заболевания, следует придерживаться предписанной врачом диеты, воздерживаться от курения и исключить стрессовые моменты.

Уже через шесть часов после успешной операции пациенту разрешают вставать и ходить, но первые два дня он проводит в стационаре кардиоцентра.

Реабилитационный период длится в среднем неделю.

Источник

Эндопротезами называют искусственно произведенные приспособления, предназначенные для замены определенных внутренних органов человека и полноценно выполняющие их функцию. Так протезы тазобедренных суставов позволяют пациентам, перенесшим операцию, выполнять весь тот комплекс движений, который выполняют люди без патологий в этой области. Кроме того, протезирование избавляет от болей и дискомфорта, благодаря чему становиться возможным возвращение к полноценной активной жизни.

Такой вид вмешательства может быть показан во многих случаях: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата или после перелома шейки бедра, если его двигательная функция была частично или полностью утрачена.

Несмотря на все результаты, которых достигают при помощи операции, назначают ее не всегда. Дело в том, что она имеет множество противопоказаний и факторов риска.

Основные (абсолютные) противопоказания

Абсолютными противопоказаниями считаются те, наличие которых однозначно препятствует проведению операции. В данных ситуациях она либо бесполезна, либо существует высокая вероятность усугубления уже имеющихся патологий.

К таким случаям относят:

- Клинические состояния, при которых пациент не имеет способности самостоятельно передвигаться, но причина этого не связана с дефектом тазобедренного сустава. Проводить процедуру нецелесообразно, так как возобновить двигательную активность человека она не поможет.

- Хронические заболевания в стадии декомпенсации (этап, при котором приспособительные механизмы какого-либо органа исчерпали свои возможности, и он больше не может функционировать нормально из-за присутствующего дефекта). Препятствием к хирургическому вмешательству может быть наличие:

- сердечной недостаточности (3-я ступень);

- тяжелых пороков сердца с выраженным нарушением ритма;

- трехпучковой или предсердно-желудочковой блокады 3-ей степени (патология проводимости);

- расстройств мозгового кровообращения на фоне неврологического дефицита;

- болезней мочевыделительной системы, при которых, в том числе, нарушена азотовыделительная функция почек;

- почечной недостаточности 2-ой или 3-ей степени;

- печеночной недостаточности 2-ой или 3-ей степени;

- патологии органов эндокринной системы (щитовидная железа, надпочечники и др.), не поддающихся лечению (например, сахарный диабет);

- хронических заболеваний легких, при которых ярко выражена дыхательная недостаточность (астмы, эмфиземы, пневмосклероза, бронхоэктатической болезни и т.д.);

- воспалительных процессов в области пораженного тазобедренного сустава (кости, кожа или мягкие ткани);

- инфекции в прилегающей к суставу зоне в активной или латентной фазе (давность до трех месяцев);

- очагов хронических инфекций в организме, требующих санации (гайморит, отит, кариес, кожное заболевание, тонзиллит и др.);

- ВИЧ-инфекции;

- септических реакций и состояний (связано с высоким риском возникновения нагноения в районе эндопротеза);

- пареза или паралича конечности;

- выраженного остеопороза на фоне недостаточной прочности костей или незрелости скелета (операция по эндопротезированию не сможет уберечь таких пациентов от опасности переломов);

- полиаллергии (перекрестных аллергических реакций на различные лекарственные препараты);

- дефекта бедренной кости, связанного с отсутствием в ней мозгового канала;

- тромбофлебита или тромбоэмболии нижних конечностей в острой форме;

- психических или нейромышечных расстройств;

- технической невозможности установки протеза.

Относительные противопоказания

Относительными противопоказаниями считаются факторы, которые не препятствуют установке протеза, но являются поводом проведения для более детальных исследований и рассмотрения возможности операции в индивидуальном порядке.

К таким показаниям принято относить случаи:

- онкологических заболеваний;

- хронических соматических патологий (иногда);

- печеночной недостаточности легкой формы;

- гормональной остеопатии;

- некоторых технических трудностей установки протеза;

- ожирения 3-ей степени.

Современные разработки в области медицины и ортопедии позволяют проводить уникальные операции даже при наличии этих факторов. Со временем многие особенности и вовсе перестают причислять к противопоказаниям.

Реализация индивидуального подхода

Сейчас каждый медицинский работник понимает, что все случаи заболеваний или травм имеют свои особенности и требуют индивидуального рассмотрения. Если раньше относительные противопоказания являлись причиной для однозначного отказа в проведении эндопротезирования, то сегодня шанс вернуться к полноценной жизни есть у гораздо большего числа пациентов. При общении с больными специалисты выясняют, какой образ жизни вел человек до обращения за медицинской помощью, имеет ли он какие-либо генетические особенности и предрасположенности и т.д.

Особого внимания заслуживают ситуации, когда протез желает установить пациент, страдающий 3-ей степенью ожирения.

Дело в том, что послеоперационный период у таких людей ничем не отличается от аналогичного периода у тех, кто проблем с лишним весом не имеет. Но повышенная механическая нагрузка на имплантат может привести к его быстрому повреждению; а расшатывание является поводом для повторного вмешательства и замены устройства.

Эндопротезирование колен в Чехии: гарантии, цены, реабилитация, отзывы и статистика.

Узнать подробнее

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Важно понимать, что иногда люди хотят избавиться от лишних килограммов, но не могут этого сделать в силу каких-либо особенностей организма. Нередко причиной набора веса является именно тот дефект, который требует протезирования, ведь для похудения необходима двигательная активность. Поэтому таких пациентов сейчас тоже оперируют, если других причин для отказа нет.

После хирургического вмешательства люди, безуспешно борющиеся с лишним весом долгие годы, начинают худеть. Сама процедура является мощнейшим стрессом для организма, препараты для облегчения болевого синдрома тоже этому способствуют, как и постепенное увеличение физических нагрузок в период реабилитации. А нагрузку на имплантат помогают снизить костыли.

Технические трудности (искривленные и очень узкие костномозговые каналы бедренных костей или тонкие кости таза) тоже препятствуют проведению эндопротезирования все реже. Эти особенности сегодня учитывают практически все известные производители устройств, компенсирующих врожденные и приобретенные дефекты строения суставов.

Главное, что определяет возможность протезирования – соотношение риска и пользы. Если патология исключает возможность нормального передвижения, а риск минимален – операция, вероятнее всего, будет проведена. При этом обо всех возможных последствиях пациента и его близких родственников предупреждают заранее, так их решение тоже имеет очень большое значение, и оно должно быть осознанным и обдуманным.

Источник

Об операции

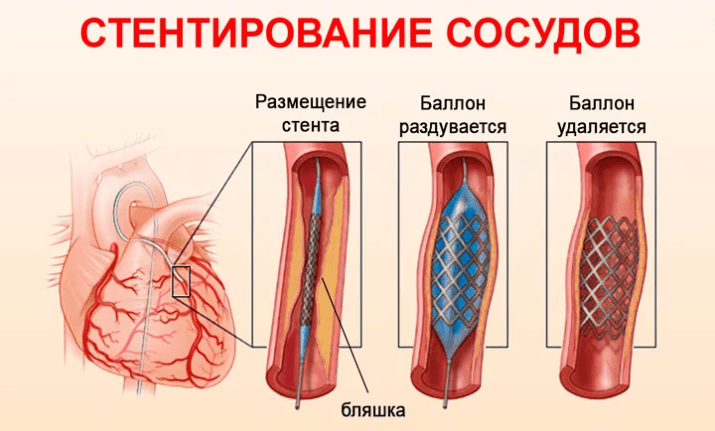

Стентирование сосудов проводится в тех случаях, когда пациенту диагностируют частичную или полную закупорку артерий холестериновыми бляшками. Операция заключается в установке металлического каркаса (стента) в место сужения сосуда. Стенты отличаются по длине, диаметру, материалу, покрытию, способу раскрытия.

В настоящее время наиболее эффективным методом эндоваскулярного лечения ишемической болезни сердца является применение стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием, они показаны при абсолютно всех клинических вариантах коронарной болезни сердца и при всех анатомо-морфологических формах поражения коронарных артерий. В ФНКЦ ФМБА России в 100% случаев применяются самые современные стенты с лекарственным антипролиферативным покрытием, эффективность и безопасность которых доказана в большом количестве крупных международных клинических исследований.

Под каждый конкретный случай специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению сам выбирает стент. Малоинвазивная операция проводится без рассечения грудной клетки, а пункционно, с применением катетеров. После стентирования пациента можно выписывать из клиники уже на следующий день.

По сравнению с другими методами оперативного лечения стентирование имеет ряд преимуществ:

- эффективность – после установки стента быстро восстанавливается нормальный кровоток. Если операция проведена на ранней стадии заболевания, симптоматика и болезненные ощущения пропадают. Стент не позволяет сосудам перейти в состояние сужения (обратно сузиться), за счет этого происходит сохранение нормального кровотока;

- безопасность – операцию проводят с помощью небольших проколов, риск возникновения кровотечения отсутствует. Возможные осложнения во время операции незначительны, осложнения после операции минимальны;

- быстрое восстановление – после стентирования пациент проводит в стационаре от 1 до 5 дней. Процесс реабилитации быстрый и легкий, достигается соблюдением простых рекомендации.

Показания к стентированию

Установка стентов может быть рекомендована врачом при наличии заболеваний:

- ишемическая болезнь сердца;

- стенокардия;

- атеросклероз сосудов;

- предынфарктное состояние;

- постинфарктный кардиосклероз;

- каоркация аорты;

- риск возникновения сердечной недостаточности.

На сегодняшний день специалисты считают, что противопоказаний к проведению операции нет.

Подготовка к стентированию

Перед проведением операции пациенту необходимо пройти обследование и подготовиться к стентированию. Мы предлагаем нашим пациентам пройти плановую госпитализацию в отделения кардиологического профиля за 1-2 дня до операции. За это время наши специалисты проведут необходимые исследования и возьмут анализы. В центре работает своя клиника-диагностическая лаборатория, поэтому мы гарантируем точность результатов и быстроту их предоставления.

Предоперационное обследование включает в себя:

- клинический и биохимический анализ крови (общий белок, креатинин, мочевина, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, панкреатическая амилаза)

- определение группы крови и резус фактора;

- развёрнутую коагулограмму;

- показатель АДФ агрегации тромбоцитов;

- маркеры инфекций: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис;

- общий анализ мочи;

- рентген органов грудной клетки;

- ЭКГ;

- ЭхоКГ;

- ЭГДС.

При наличии сопутствующей патологии врач может назначить консультацию узких специалистов (эндокринолог, офтальмолог, гинеколог, уролог, т.д.) и дополнительные исследования.

Подготовка к стентированию включает ряд несложных правил:

- врач заранее назначает препараты для разжижения крови и снижения риска возникновения тромбов;

- за 1 день до операции необходимо исключить употребление жареной, жирной, копченой пищи, отказаться от употребления алкоголя и газированных напитков;

- в день перед операцией пациенту разрешается завтрак, обед, легкий ужин. За 12 часов до процедуры нельзя принимать пищу;

- с утра пациент принимает душ и проводит гигиенические процедуры (сбривает волосы в паховой области).

Перед операцией пациента осматривает лечащий врач, при необходимости – специалист по рентгенэндоваскулрной диагностике и лечению и анестезиолог.

Проведение операции

Стентирование сосудов осуществляется специалистами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в специальной операционной, оснащенной ангиографом, под местной анестезией. Пациенту внутривенно вводят мягкое седативное средство, которое позволяет расслабиться и устранить тревожность. Место введения катетера обезболивают и обрабатывают антисептическими препаратами. Для введения катетера в ФНКЦ ФМБА России в 99% используется область предплечья (лучевая артерия), крайне редко – паховая область (общая бедренная артерия).

Специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению начинает проведение операции:

- тонкой иглой производится пункция (прокол) в зоне введения катетера (пах или предплечье);

- в артерию через иглу вводится проводник, по которому игла будет заменена на специальный интродьюсер. По артериям через интрадьюсер направляется специальный катетер, через который к сердцу доставляют другие инструменты;

- вводится контраст и специальный микропроводник, который используется для навигации по коронарным артериям. Движение отображается на мониторе рентгеновского аппарата;

- после того, как подготовительные меры проведены и врач точно определил место закупорки сосуда, производится имплантация стента. Для каждого пациента, в зависимости от конкретного поражения, используется особенный стент, который располагается на баллоне;

- по микропроводнику стент доставляется в нужное место;

- специальным устройством нагнетается жидкость в баллон, чтобы стент раскрылся. Открытый стент прижимает холестериновые бляшки к стенкам сосуда и образует специальную структуру (каркас), которая будет поддерживать стенки. Баллон сдувается и извлекается, каркас остается на месте. Стент оставляет свою открытую форму и восстанавливает просвет сосуда в пораженной области;

- после контроля весь инструмент извлекается, осуществляется гемостаз (остановка кровотечения из места пункции) с помощью тугой повязки;

- пациента перевозят из операционной в палату интенсивной терапии.

Установка стента – ювелирная работа, с которой справится только высококвалифицированный специалист с большим опытом проведения таких операций. В ФНКЦ ФМБА России ежегодно выполняется более 1200 операций стентирования коронарных артерий.

Мы гарантируем вам успешное проведение стентирования и быструю реабилитацию.

После операции

Первые сутки после стентирования пациент находится под наблюдением медицинского персонала. Если катетер был введен через бедренную артерию, то больному необходимо лежать 24 часа и не сгибать ногу. Если через лучевую артерию, то разрешается сидеть и уже через 2 часа передвигаться по палате.

В первый день рекомендовано принимать больше жидкости, чтобы быстрее вывести контраст и анестезию из организма.

К выписке пациент готов через 1-3 дня, в зависимости от самочувствия и общих показателей здоровья. Перед выпиской пациенту выдают памятку по реабилитации.

Восстановительные меры просты, но очень важно им следовать:

- прием лекарственных препаратов в соответствии с рекомендациями врача;

- отказ от интенсивных тренировок. Первая неделя должна проходить в спокойном режиме, далее можно включать умеренные физические нагрузки: утренняя гимнастика, пешие прогулки, лечебная физкультура;

- контроль артериального давления;

- придерживаться диеты: сократить употребление соли и сахара, отказаться от жирной, жареной, острой пиши. Добавить в рацион свежие овощи и фрукты, нежирное мясо, рыбу;

- полный отказ от алкоголя и курения;

После стентирования пациенту необходимо своевременно посещать врача для проведения контрольных исследований.

Стоимость

В нашем кардиологическом центре ФНКЦ ФМБА операция стентирования проводится в рамках бесплатной медицинской помощи по ОМС, полисам добровольного страхования (ДМС) или платно.

Стоимость проведения операции зависит от нескольких факторов: количество стентов, необходимость в дополнительных исследованиях, лечение сопутствующих заболеваний. Минимальная стоимость операции составляет 65 000 рублей.

Специалисты по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ФНКЦ ФМБА России имеют огромный практический опыт. Мы гарантируем вам качество выполнения операции и всех предоперационных исследований. Чуткий и квалифицированный персонал кардиологического центра позаботится о вашем пребывании в клинике и сделает все возможное, чтобы вам было комфортно.

Источник