Анестезия барбитуратами показания противопоказания

Преимуществами внутривенной общей анестезии являются быстрое введение в наркоз, отсутствие возбуждения, приятное для больного засыпание. Однако наркотические препараты для внутривенного введения создают кратковременную анестезию, что не дает возможности использовать их в чистом виде для длительных оперативных вмешательств.

Производные барбитуровой кислоты – тио пен та л-н а трий и ге кс ен ал – вызывают быстрое наступление наркотического сна, стадия возбуждения отсутствует, пробуждение быстрое. Клиническая картина наркоза тиопентал- натрием и гексеналом идентична. Гексенал оказывает меньшее угнетение дыхания.

Используют свежеприготовленные растворы барбитуратов. Для этого содержимое флакона (1 г препарата) перед началом наркоза растворяют в 100 мл изотонического раствора хлорида натрия (1% раствор) . Пунктируют вену и раствор медленно вводят со скоростью 1 мл за 10-15 с. После введения 3-5 мл раствора в течение 30 с определяют чувствительность больного к барбитуратам, затем введение препарата продолжают до хирургической стадии наркоза. Длительность наркоза – 10-15 мин от момента наступления наркотического сна после однократного введения препарата. Продолжительность наркоза обеспечивается фракционным введением по 100-200 мг препарата. Общая доза препарата не должна превышать 1000 мг. В процессе введения препарата медицинская сестра следит за пульсом, артериальным давлением и дыханием. Анестезиолог осуществляет контроль за состоянием зрачка, движением глазных яблок, наличием роговичного рефлекса для определения уровня анестезии.

Наркозу барбитуратами, особенно тиопеитал- натрием, свойственно угнетение дыхания, в связи с чем необходимо наличие дыхательного аппарата. При появлении апноэ нужно с помощью маски дыхательного аппарата начать искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Быстрое введение тиопентал- натрия может привести к снижению артериального давления, угнетению сердечной деятельности. В этом случае необходимо прекратить введение препарата. В хирургической практике наркоз барбитуратами используется для кратковременных операций длительностью 10-20 мин (вскрытие абсцессов, флегмон, вправление вывихов, репозиция костных отломков). Барбитураты используются также для вводного наркоза.

Виадрил (предион для инъекций) применяют в дозе 15 мг/кг, общая доза в среднем 1000 мг. Виадрил чаще используют в небольших дозах вместе с закисью азота. В больших дозировках препарат может привести к гипотензии. Применение препарата осложняется развитием флебитов и тромбофлебитов. Для их предупреждения препарат рекомендуется вводить медленно в центральную вену в виде 2,5%, раствора. Виадрил используют для вводного наркоза, для проведения эндоскопических исследований.

Пропанидид (эпонтол, сомбревин) выпускается в ампулах по 10 мл 5% раствора. Доза препарата 7-10 мг/кг, вводят внутривенно, быстро (вся доза500 мг за 30 с). Сон наступает сразу – “на конце иглы”. Продолжительность наркозного сна 5-6 мин. Пробуждение быстрое, спокойное. Применение пропа- нидида вызывает гипервентиляцию, которая появляется сразу после потери сознания. Иногда может возникнуть апноэ. В этом случае необходимо проводить ИВЛ с помощью дыхательного аппарата. Недостатком является возможность развития гипоксии на фоне введения препарата. Обязателен контроль артериального давления и пульса. Препарат используют для вводного наркоза, в амбулаторной хирургической практике для проведения малых операций.

Оксибути р ат нат р ия вводят внутривенно очень медленно. Средняя доза 100-150 мг/кг. Препарат создает поверхностною анестезию, поэтому часто используется в сочетании с другими наркотическими препаратами, например барбитуратами. пропанидидом. Чаще, используется для вводного наркоза.

Кет а м и н (кеталар) может быть использован для внутривенного и внутримышечного ‘ введения. Расчетная доза препарата 2-5 мг/кг. Кетамин может использоваться для мононаркоза и для вводного наркоза. Препарат вызывает поверхностный сон. стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы (повышается артериальное давление, учащается пульс). Введение препарата противопоказано больным гипертонической болезнью. Широко используется при шоке у больных гипотензией. Побочными действиями кетамина являются неприятные галлюцинации в конце анестезии и при пробуждении

Источник

В условиях оказания скорой помощи для кратковременного и вводного наркоза могут быть использованы гексенал, тиопенталнатрий и сомбревин (пропанидид, эпонтол). Тиопентал-натрий оказывает более выраженное наркотическое действие, чем гексенал, но чаще вызывает повышенную саливацию и ларингоспазм. Продолжительность действия этих барбитуратов 15—25 мин. Сомбревин — препарат ультракороткого действия; длительность наркозного сна при его введении 2—4 мин.

Внутривенный наркоз показания:

Внутривенный наркоз показания. Кратковременные болезненные процедуры и манипуляции (электроимпульсная терапия, вправление вывихов, шинирование поврежденной конечности и т. д.), интубация трахеи (наркоз сочетают с введением релаксантов). Показанием к внутривенному наркозу барбитуратами являются также эпилептический статус, судорожный синдром при столбняке, отравлениях, передозировке кокаина или дикаина и резкое психомоторное возбуждение, не снимающееся нейролептиками.

Внутривенный наркоз противопоказания:

Тяжелая недостаточность печени и почек, гипертермия, воспалительные заболевания носоглотки, беременность, бронхиальная астма — для тиопентал-натрия; выраженная сердечная недостаточность, артериальная гипотония, гемолитическая желтуха и отягощенный аллергический анамнез — для сомбревина.

Внутривенный наркоз техника:

наркозом вводят внутривенно 0,5— 1 мл 0,1% раствора атропина и 1 мл 1% раствора димедрола. Для устранения у больных отрицательных эмоций и уменьшения дозы (побочного влияния) препаратов внутривенно вливают 10 мг (2 мл 0,5% раствора) седуксена непосредственно перед началом анестезии.

Осложнения наркоза:

Резкое угнетение дыхания (вплоть до апноэ), снижение артериального давления, появление болезненности и гиперемии по ходу вены, глубокий и длительный вторичный сон (при использовании барбитуратов), икота, потливость, повышенная саливация, крапивница и генерализованная эритема (при наркозе сомбревином).

23.мышечные релаксанты в современной анестезиологии .

Миорелаксанты (курареподобные вещества) — препараты, изолированно выключающие напряжение мускулатуры за счет блокады нервно-мышечной передачи. Миорелаксанты применяют со следующими целями:

– для расслабления мышц при наркозе, что позволяет уменьшить дозу анестетика и глубину наркоза,

– для проведения ИВЛ,

– для снятия судорог, мышечного гипертонуса и пр. Отсутствие или резкое снижение мышечного тонуса — обязательный

компонент для обеспечения обезболивания при полостных травматичных операциях.

Следует помнить о том, что введение миорелаксантов обязательно ведет к прекращению работы дыхательной мускулатуры и прекращению спонтанного дыхания, что требует проведения ИВЛ.

ВИДЫ МИОРЕЛАКСАНТОВ

По механизму действия выделяют антидеполяризующие и деполяризующие релаксанты.

По длительности: релаксанты короткого и длительного действия.

АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕ МИОРЕЛАКСАНТЫ

Механизм действия — блокада ацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны, что не позволяет ацетилхолину вызвать процесс деполяризации мембраны и передачу импульса. Антагонистом препаратов этой группы является прозерин. Практически все препараты обладают длительным (до 30-40 минут) действием.

Основные препараты:

– тубокурарин,

– диплацин,

– павулон,

– диаксоний.

Для устранения действия миорелаксантов длительного действия в конце операции возможно проведение декурарезации — введения антихолинэстеразных препаратов (прозерин).

ДЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕ МИОРЕЛАКСАНТЫ

Механизм действия — длительная деполяризация постсинаптичес-кой мембраны, препятствующая передаче возбуждения. Все препараты обладают коротким (до 7-10 минут) эффектом.

Основные препараты:

– дитилин,

– листенон,

– миорелаксин.

Рекомендуемые страницы:

Источник

Среди существующих средств общей анестезии барбитураты наиболее прочно сохраняют свое место в практической анестезиологии на протяжении вот уже полувека, являясь типичными представителями наркотических веществ. Несмотря на создание за этот период многих сотен производных барбитуровой кислоты, не выявлено их существенных преимуществ перед старыми, классическими представителями этого ряда — тиопенталнатрием и гексеналом, которые продолжают широко применяться как в отечественной, так и в зарубежной анестезиологии.

Физикохимические свойства и фармакокинетика. Гексенал (натрия эвипан) представляет собой натриевую соль барбитуровой кислоты, а тиопенталнатрий (пентотал) — натриевую соль тиобарбитуровой кислоты. Оба препарата легко образуют нестойкие водные растворы с резко щелочной реакцией (рН более 10,0), которые должны быть использованы в течение 1 ч с момента приготовления. Целесообразно медленное введение слабо концентрированных (1—2%) растворов обоих препаратов для получения менее выраженного наркотического действия, без нарушения жизненно важных функций. Начальная доза барбитуратов колеблется от 3 до 10 мг/кг в зависимости от физического состояния, возраста больного и характера преднаркозной подготовки. Длительность наркотического сна не превышает 20 мин. В связи с небольшой широтой терапевтического действия и значительной кумулятивной способностью барбитуратов разовая доза их не должна превышать 1 г.

В развитии эффекта барбитуратов, особенно тиопенталнатрия, большое значение имеет фактор связывания их с белками плазмы, так как только свободная (несвязанная) часть препарата оказывает активное действие, включаясь в распределение между жидкими средами организма, в том числе мозга. Состояние белкового обмена, в частности уровень белка в крови, может непосредственно влиять на глубину и длительность барбитуровой общей анестезии, увеличивающиеся в условиях гипопротеинемии. Связь барбитуратов с белками уменьшается и, следовательно, действие их усиливается в условиях ацидоза и ослабляется при алкалозе (гипервентиляция). Следующей фазой распределения барбитуратов в организме является накопление их в жировых депо, происходящее в течение нескольких часов с момента введения однократной дозы. Из жировых депо они постепенно поступают в кровь, а затем в печень для инактивации. Таким образом, процессы распределения и дезактивации барбитуратов в организме продолжаются много часов после окончания общей анестезии. Опасность кумуляции при введении повторных доз сохраняется более суток даже при полноценной функции печени. Расщепление барбитуратов в печеночных микросомах идет с торможением «печеночного дыхания». Этот процесс нарушается при снижении интенсивности углеводного обмена в печени. Улучшению его способствует преднаркозное введение растворов глюкозы. Продукты расщепления барбитуратов выводятся почками.

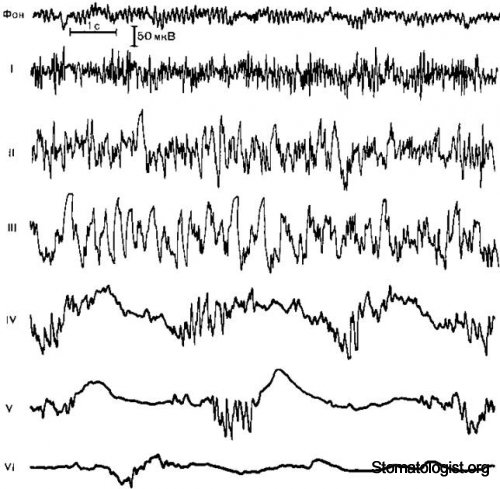

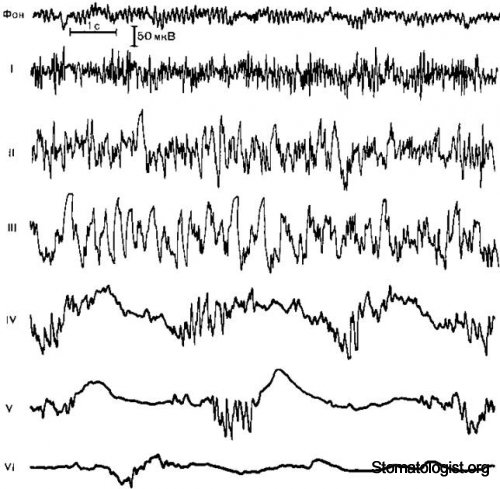

Методика общей анестезии. Барбитураты применяются главным образом для вводной и кратковременной анестезии при инструментальных эндоскопических исследованиях. Для длительной общей анестезии их применение не показано и даже опасно изза слабых анестетических свойств и описанных выше фармакокинетических особенностей. Для премедикации перед барбитуровой анестезией целесообразно использовать комбинацию транквилизатора (для устранения эмоционального стресса), ваголитика (для смягчения присущего барбитуратам, особенно тиопенталнатрию, холинергического действия) и анальгетика (для усиления недостаточного анальгетического эффекта барбитуратов). Доступной и действенной является премедикация диазепамом (0,14 мг/кг), промедолом (0,3 мг/кг) и атропином (0,01 мг/кг) за 40 мин до начала анестезии. Включение в премедикацию нейролептика дроперидола может способствовать усугублению депрессии кровообращения в период индукции барбитуратами. Все компоненты указанной выше премедикации обладают потенцирующими свойствами в отношении наркотических веществ и облегчают введение больного в состояние общей анестезии. Индукционная доза барбитуратов, как правило, не превышает 5 мг/кг, у больных старческого возраста — 3 мг/кг, что снижает вероятность депрессии кровообращения. Свежеприготовленный 1—2% раствор тиопенталнатрия или гексенала медленно вводят в вену (каждые 100 мг в течение 30—60 с) под контролем состояния больного. Клиническая и электроэнцефалографическая картина общей анестезии. Первые клинические проявления наступают спустя 1—2 мин от начала введения наркотика и характеризуются снятием психического напряжения, легким головокружением, ощущением опьянения, иногда эйфорией и речевым возбуждением, которые в сочетании с расширением зрачков и появлением на ЭЭГ высокоамплитудной быстрой активности (рис. 14.1) отражают начало стадии возбуждения ЦНС. При медленном введении наркотика на фоне премедикации в этой стадии никогда не возникает двигательных проявлений. Спустя еще минуту наступает помутнение, а затем потеря сознания, которой на ЭЭГ соответствует стадия высокоамплитудных смешанных волн (4—20 Гц), нередко с группами так называемых барбитуровых веретен (14 Гц). Выключение сознания не означает развития стабильной общей анестезии. В этот момент отмечаются чрезмерно живые роговичные и зрачковые рефлексы, децентрация глазных яблок и усиление двигательной реакции на болевые раздражители.

Клиническая симптоматика гиперрефлексии в сочетании с повышением интенсивности биоэлектрических процессов головного мозга и увеличением амплитуды неспецифического компонента вызванных потенциалов на все виды раздражителей соответствуют кульминации стадии возбуждения, во время которой нельзя начинать какиелибо манипуляции, в частности интубацию трахеи, так как могут возникнуть патологические рефлексы: артериальная гипертензия, тахикардия, аритмии сердца, ларинго и бронхоспазм. Дальнейшее введение анестетика приводит к стабилизации общей анестезии со снижением выраженности указанных выше рефлексов, сужением зрачков, центральным расположением глазных яблок на фоне замедления ритмов ЭЭГ до 2—3 Гц. Только после достижения этого этапа можно прекратить введение общего анестетика и перейти к выполнению интубации трахеи или других манипуляций.

Bместе с тем даже при соблюдении данною условия выполнение интубации трахеи после предварительного введения миорелаксанта неизбежно сопровождается симпатомиметической реакцией кровообращения: повышением артериального давления и частоты сердечных сокращений, иногда нарушениями ритма сердца. Такая реакция сохраняется и при углублении барбитуровой анестезии до IV—V стадии изменений ЭЭГ, характеризующихся постепенным падением амплитуды биопотенциалов вплоть до изоэлектрической линии и сопряженных с нарастающей депрессией кровообращения и дыхания. Это указывает на слабый уровень анестезии и арефлексии при использовании барбитуратов в чистом виде, что подтверждают данные экспериментальных исследований: барбитураты не только не уменьшают специфические ответы (соматосенсорные вызванные потенциалы) в ответ на внешние раздражители, но способствуют их выявлению на фоне общего подавления спонтанной электрической активности мозга при глубокой анестезии. Многие авторы относят барбитураты к разряду не наркотиков, а «гипнотиков», вызывающих только состояние глубокого сна, в основе которого лежит депрессия коры и ретикулярной формации среднего мозга [Дарбинян Т.М., Головчинский В.В., 1972).

Рис. 14.1. Электроэнцефалографические стадии барбитурового наркоза.

I стадия электрической гиперам явности, II стадия высокоамплитудных смешанных волн, III стадия преобладания высокоамплитудной (150—200 мкВ) А активности частотой 3 Гц, IV стадия чередования участков падения амплитуды ЭЭГ длительностью 1—2 с и вспышек волн, имеющих частоту Ь К) Гц и амплитуду 50 100 мкВ, V и VI стадии прогрессирующею падения амплитуды биопотенциалов до 50 и 20 мкВ и увеличения периодов «немых зон» более чем до 5 и 10 с.

В связи с этим применение барбитуратов в чистом виде, особенно у больных с сердечнососудистой патологией, нецелесообразно. Эффективность анестезии и арефлексии может быть достигнута при сочетании барбитуратов с фентанилом 2—5 мкг/кг. Необходимую для индукции дозу анестетика при этом уменьшают примерно вдвое [Parker E.О., Ross A.L., 1982].

Изучение нейрофизиологических и нейрохимических механизмов барбитуровой общей анестезии, несмотря на полувековой период существования барбитуратов, не закончено. Есть предположение, что в ЦНС существуют специфические рецепторы связывания барбитуратов (так же, как в отношении анальгетиков и других нейротропных средств), ответственные за реализацию их седативного, гипнотического и анестетического действия [Mark L.С. et al., 1982].

Влияние на организм. В действии барбитуратов на ЦНС важное клиническое значение имеют депрессия дыхательного и сосудодвигательного центров, а также повышение активности центров парасимпатической нервной системы. Барбитураты приводят к значительному снижению активности обменных процессов в клетках мозга и вследствие этого к уменьшению мозгового кровотока, что используется как лечебный фактор при постреанимационной патологии мозга. Действие барбитуратов на функцию дыхания определяется центральной депрессией дыхания, пропорциональной глубине общей анестезии и повышением тонуса бронхиальной мускулатуры, имеющим ваготоническую природу. Последнее редко выявляется клинически, но при недостаточной атропинизации и глубине анестезии у ваготоников и больных бронхиальной астмой может способствовать развитию бронхоспазма при введении интубационной трубки или эндоскопа в дыхательные пути. Действие на кровообращение заключается в значительно выраженной депрессии миокарда [Гологорский В.А. и др., 1979] и умеренной вазодилатации центрального происхождения, результатом которых являются снижение артериального давления, ударного объема сердца и компенсаторное увеличение частоты сердечных сокращений.

По данным Т.М. Дарбиняна (1984), у больных ишемической болезнью сердца кардиодепрессорный эффект барбитуратов (даже в 1% растворе) резко выражен. Он сопровождается падением ударного индекса с последующей постинтубационной гипердинамической реакцией кровообращения, что свидетельствует о непригодности барбитуратов для этого контингента больных.

Действие барбитуратов на непораженные печень и почки носит характер преходящего функционального ограничения. Однако, учитывая, что эти паренхиматозные органы осуществляют дезактивацию и экскрецию барбитуратов, применять последние при исходно нарушенной функции печени или почек нецелесообразно.

Показания. Барбитураты используют для вводной и общей анестезии, при эндоскопических исследованиях, как компонент постреанимационной реабилитации функций ЦНС.

Противопоказания: сердечнососудистая, печеночная, почечная недостаточность, тяжелая бронхиальная астма. Абсолютным противопоказанием является острая интермиттирующая порфирия, так как барбитураты повышают синтез порфиринов, что может повлечь за собой смертельный исход.

Источник