Аппендэктомия показания и противопоказания

Показания, этапы и техника операции при аппендиците

а) Показания для аппендэктомии:

– Плановые/абсолютные показания: клинически несомненная болезненность в правом нижнем отделе живота, воспроизводимая в сомнительных случаях при осмотре через короткие промежутки времени (то есть, каждые несколько часов).

– Противопоказания: нет.

– Альтернативные вмешательства: лапароскопическая операция.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование, лабораторные исследования и гинекологическое обследование носят дополнительный характер и служат, главным образом, для исключения других заболеваний.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Лапаротомия – единственно верная операция, чтобы доказать или исключить острый аппендицит при наличии соответствующих симптомов

– Несостоятельность культи червеобразного отростка (менее 2% случаев) с формированием свища или перитонитом

– Наличие болезни Крона или дивертикула Меккеля

– Формирование абсцесса (внутрибрюшной, менее 5% случаев)

– Кишечная непроходимость от спаечного тяжа (менее 4% случаев)

– Повреждение подвздошно-пахового нерва

– Раневая инфекция (до 30% в случае флегмонозного гнойного воспаления)

– Летальность от 0,2% (неосложненный аппендицит) до 10% случаев (перфорация, перитонит)

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация) (в развитых странах), местная анестезия (в странах третьего мира).

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Оперативный доступ при аппендиците. Классический разрез по Мак-Бернею, трансректальный или околосрединный доступ, иногда также нижнесрединная лапаротомия.

ж) Этапы операции:

– Доступ

– Рассечение апоневроза наружной косой мышцы

– Разделение мышцы

– Разрез брюшины

– Мобилизация купола слепой кишки

– Выведение купола слепой кишки в рану

– Анатомия червеобразного отростка

– Скелетизация червеобразного отростка

– Раздавливание основания отростка

– Перевязка и удаление – Погружение культи отростка

– Шов брюшины

– Шов мышцы

– Шов апоневроза наружной косой мышцы

– Ретроцекальное расположение отростка

– Отводящие швы

– Антеградная аппендэктомия

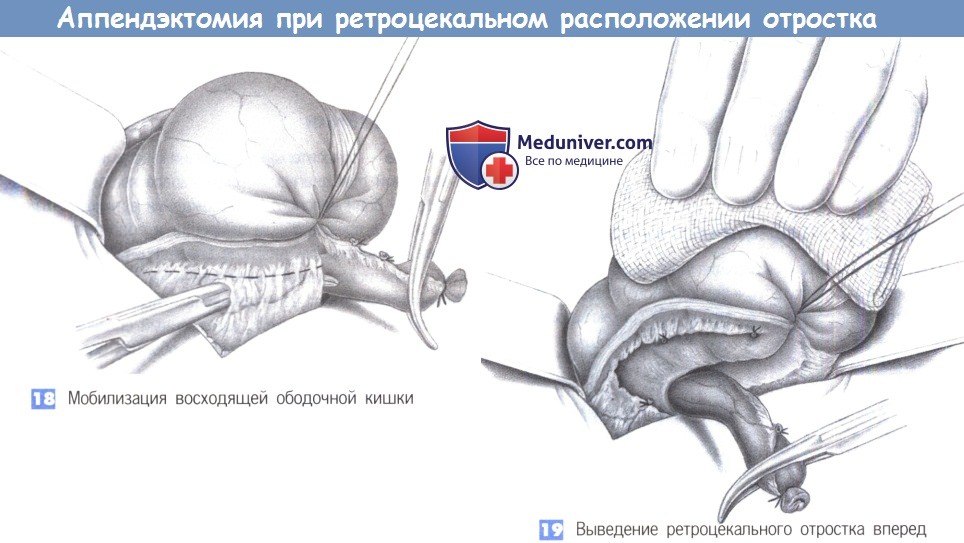

– Мобилизация восходящей ободочной кишки

– Выведение ретроцекального отростка вперед

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Диагноз – клинический; отрицательные данные ультразвукового исследования и нормальные лабораторные показатели не исключают острого аппендицита!

– У очень молодых, очень старых пациентов и людей с выраженным ожирением симптомы часто стерты, даже при обширном воспалении.

– Всегда выполняйте разрез ниже линии, соединяющей две передневерхние ости подвздошных костей.

– Немного наклонный разрез обеспечивает лучшую экспозицию в случаях атипичного расположения отростка путем продления разреза криволинейным образом латерально и краниально, с соответствующим разделением внутренней косой мышцы; также возможно медиальное продление разреза с включением влагалища прямой мышцы.

– Ход подвздошно-пахового нерва – по внутренней косой мышце.

– Положение червеобразного отростка чрезвычайно изменчиво; симптомы часто стерты, особенно при ретроцекальном расположении.

– Тении – ориентиры для поиска червеобразного отростка.

– В сомнительных случаях, особенно у женщин, желательно начинать с лапароскопии и только затем выполнять лапароскопическую аппендэктомию.

– Невоспаленный отросток потребует дальнейшей ревизии брюшной полости: брыжеечные лимфатические узлы, терминальный отдел подвздошной кишки, дивертикул Меккеля, яичники и маточные трубы.

– При гангренозном аппендиците кисетный шов должен быть наложен на интактную стену толстой кишки.

– В случаях, когда червеобразный отросток распался в полости абсцесса и не определяется, а также при значительном воспалении стенки толстой кишки достаточно интенсивного дренирования области абсцесса.

– Если стенка толстой кишки очень отечна, будет достаточно простой перевязки культи отростка без ее инвертирования кисетным швом.

– После аппендэктомии при флегмонозном или гангренозном червеобразном отростке, исследование тонкой кишки не предпринимается из-за риска распространения бактерий по брюшной полости.

и) Меры при специфических осложнениях. Абсцесс: повторная операция и адекватный дренаж, возможно пальцевое определение положения абсцесса в кармане Дугласа с последующим трансректальным дренированием.

к) Послеоперационный уход после удаления аппендикса:

– Медицинский уход: удалите назогастральный зонд на 1-й день; антибиотикотерапия, начатая интраоперационно при перфоративном аппендиците, должна быть продолжена. Удалите дренаж на 2-4 день.

– Возобновление питания: разрешите небольшие глотки жидкости вечером 1-го дня, твердая пища – со 2-3-го дня.

– Функция кишечника: возможны клизмы небольшого объема или пероральный прием легкого слабительного средства.

– Активизация: сразу же.

– Период нетрудоспособности: 1-2 недели.

л) Этапы и техника операции при аппендиците:

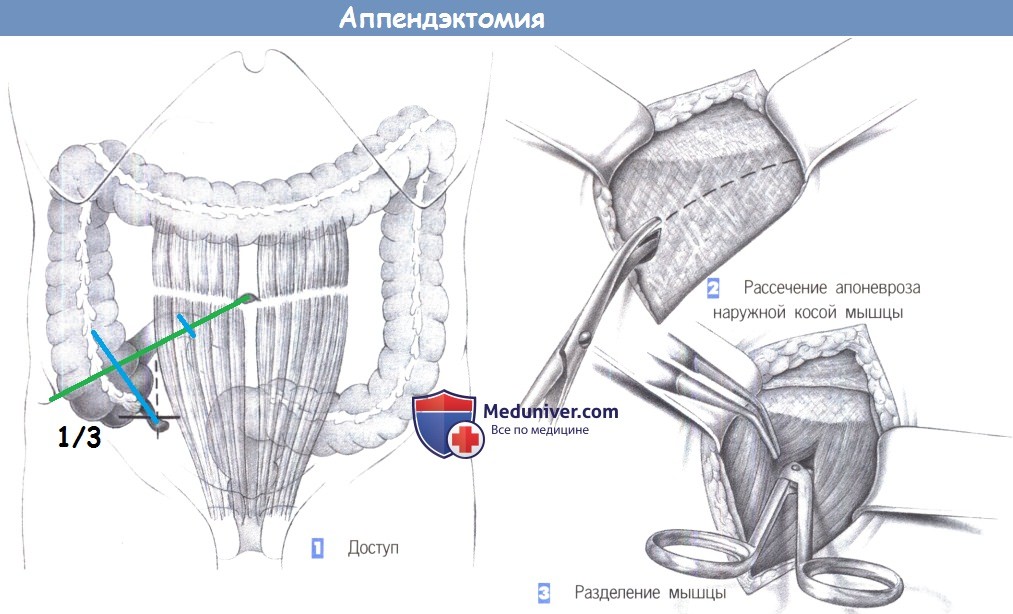

1. Доступ

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы

3. Разделение мышцы

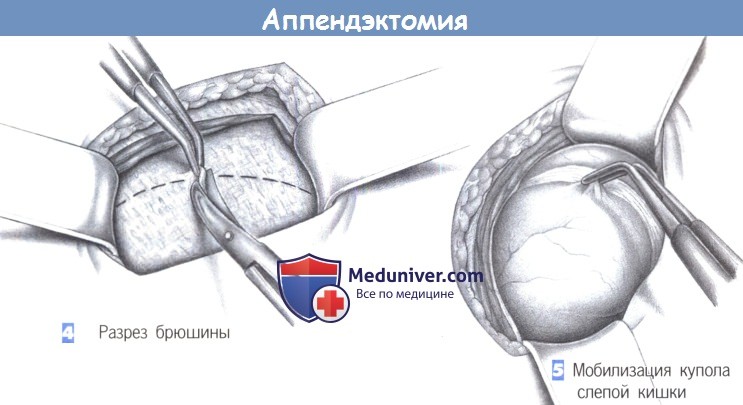

4. Разрез брюшины

5. Мобилизация купола слепой кишки

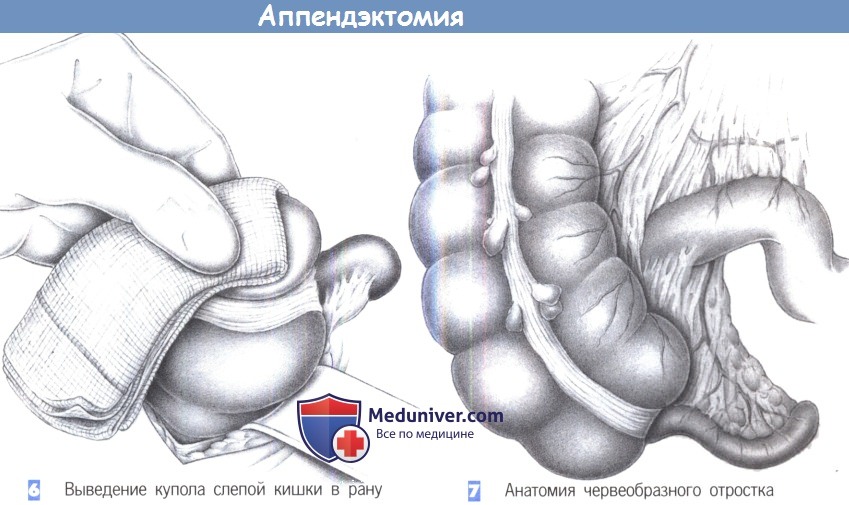

6. Выведение купола слепой кишки в рану

7. Анатомия червеобразного отростка

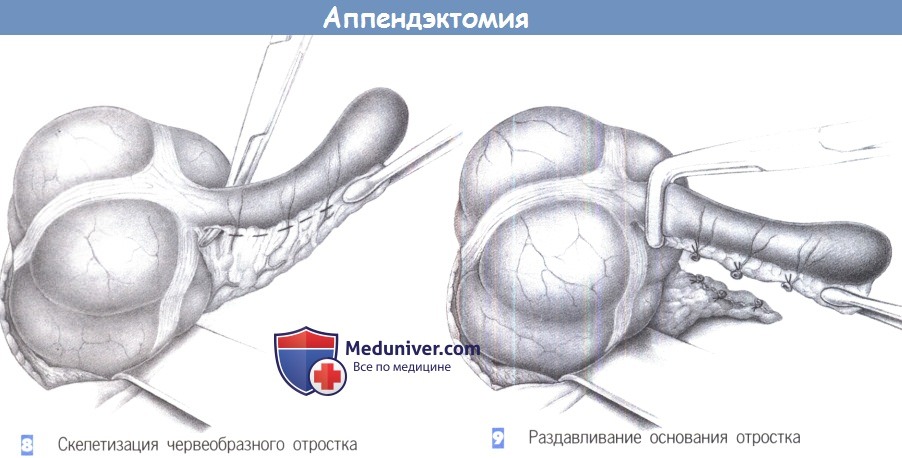

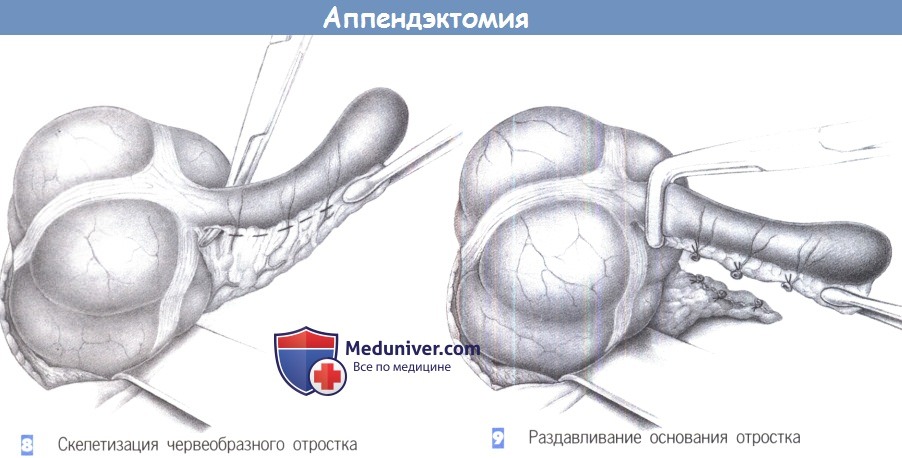

8. Скелетизация червеобразного отростка

9. Раздавливание основания отростка

10. Перевязка и удаление

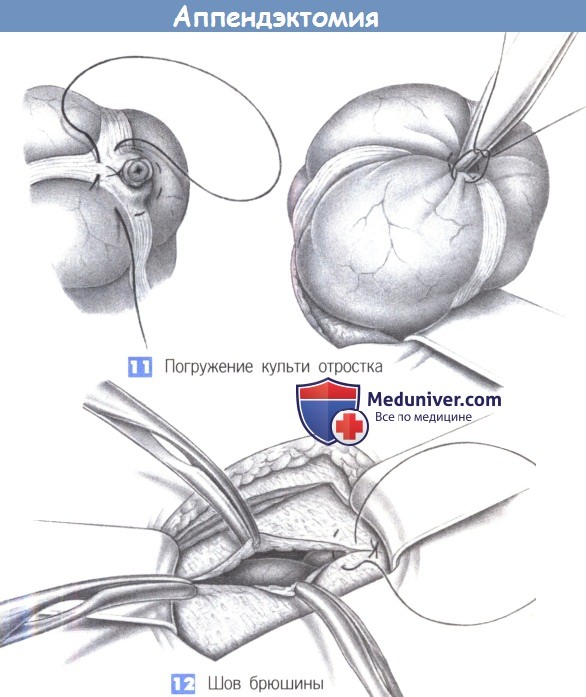

11. Погружение культи отростка

12. Шов брюшины

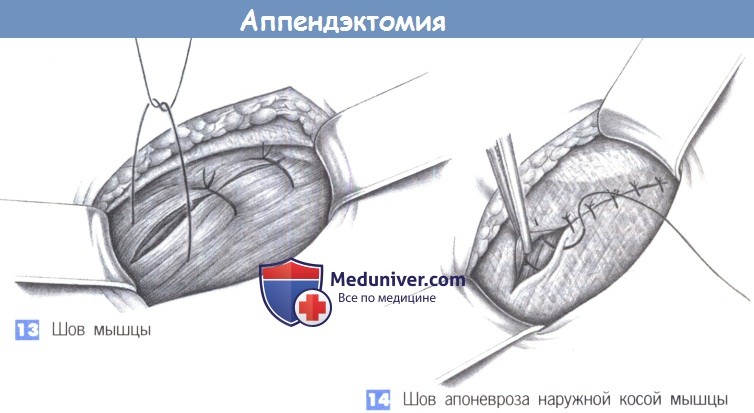

13. Шов мышцы

14. Шов апоневроза наружной косой мышцы

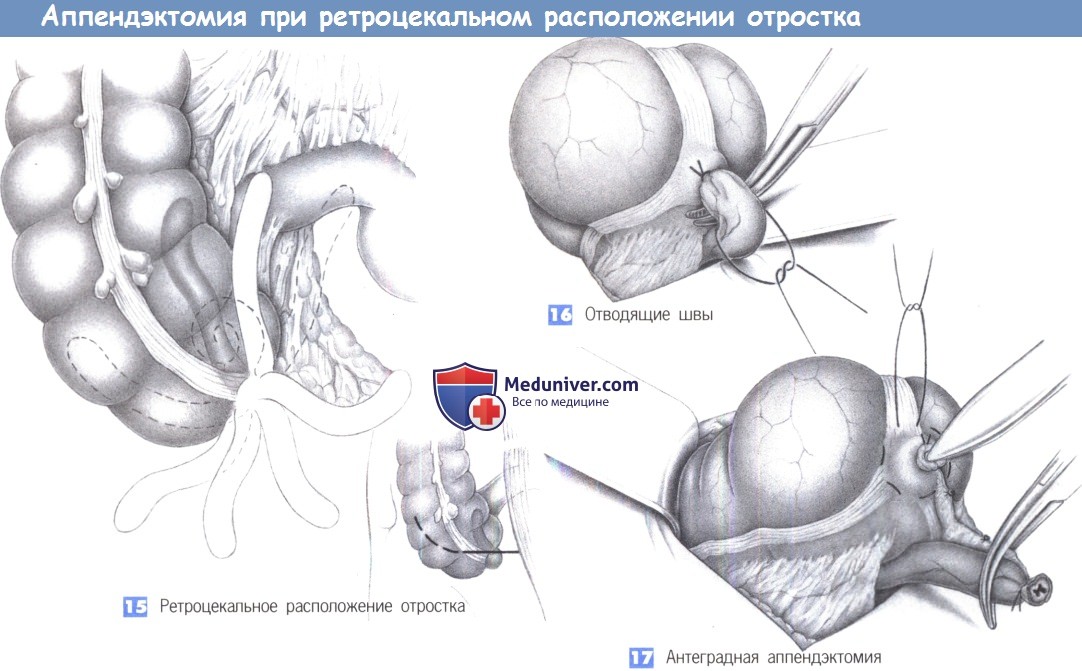

15. Ретроцекальное расположение отростка

16. Отводящие швы

17. Антеградная аппендэктомия

18. Мобилизация восходящей ободочной кишки

19. Выведение ретроцекального отростка вперед

1. Доступ. Выполняется горизонтальный разрез кожи по направлению кожных линий, немного выше линии оволосения над лоном. Линия разреза должна проходить ниже линии, соединяющей передневерхнюю подвздошную ость и пупок. Альтернативный околосрединный разрез дает плохой косметический результат.

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы. После рассечения кожи, подкожного слоя и подкожной фасции Скарпа, выделяется апоневроз наружной косой мышцы. Он рассекается в направлении от латерокраниального до медиокаудального, по ходу волокон. (На иллюстрации операционное поле показано так, как его видит хирург: слева – верх, справа – низ).

3. Разделение мышцы. Определяются и тупо разделяются ножницами и зажимом внутренняя косая и поперечная мышцы. Обратите должное внимание на промежуточный слой между мышцами, который особенно выражен с латеральной стороны. Мышцы разводятся двумя крючками Ру.

4. Разрез брюшины. После разведения мышц крючками обнажаются поперечная фасция и брюшина. Они рассекаются между зажимами; разрез наклонен к вертикальной оси.

5. Мобилизация купола слепой кишки. После вскрытия брюшины обнаруживается купол слепой кишки, и слепая кишка мобилизуется. Осторожная тракция пинцетом (предупреждение: опасайтесь раздавливания стенки кишки) позволяет обнаружить основание червеобразного отростка.

6. Выведение купола слепой кишки в рану. После точной идентификации слепая кишка захватывается через влажную салфетку и выводится вперед в рану. Кишка постепенно поднимается вперед путем попеременной тракции в краниальном и каудальном направлении.

7. Анатомия червеобразного отростка. Червеобразный отросток находится на продолжении taenia libera (передней тении). Брыжеечка червеобразного отростка идет позади подвздошной кишки, поверх краевой аркады подвздошно-ободочной артерии. Поэтому скелетизация брыже-ечки червеобразного отростка проводится по задней поверхности подвздошной кишки.

8. Скелетизация червеобразного отростка. После того, как купол слепой кишки полностью выведен в рану, брыжеечка червеобразного отростка захватывается зажимом Пеана. Последовательная скелетизация аппендикса начинается с помощью зажимов Оверхольта близко к стенке кишки. Прилегающая артерия должна быть точно идентифицирована и лигирована.

9. Раздавливание основания отростка. После полной скелетизации отростка его основание раздавливается зажимом. Это раздавливание необходимо для разрушения слизистой оболочки и профилактики последующего формирования мукоцеле. Однако на основании опыта, полученного при лапароскопической аппендэктомии, этот маневр едва ли имеет какое-либо рациональное оправдание. Хотя лигатура, накладываемая на раздавленное место, имеет меньший шанс прорезаться сквозь отросток, отечный вследствие воспаления.

10. Перевязка и удаление. Отросток перевязывается в месте раздавливания и пересекается на тупфере скальпелем на 0,5 см дистальнее места раздавливания. Скальпель, тупфер и отросток теперь загрязнены содержимым кишки и по правилам асептики должны быть отданы операционной сестре для отдельной утилизации.

11. Погружение культи отростка. Культя отростка вворачивается в слепую кишку кисетным швом с помощью пинцета. До этого культя обрабатывается дезинфицирующим раствором.

12. Шов брюшины. Края брюшины обозначаются четырьмя зажимами Микулича, и брюшина сводится непрерывным рассасывающимся швом (2-0 PGA).

13. Швов мышцы. Закрытие поперечной и внутренней косой мышцы достигается глубокими отдельными швами (2-0 PGA).

14. Шов апоневроза наружной косой мышцы. Апоневроз наружной косой мышцы может быть восстановлен непрерывным швом (2-0 PGA) или, при выраженном воспалении, отдельными швами.

15. Ретроцекальное расположение отростка. Из многочисленных вариаций расположения отростка более всего распространено его ретроцекальное положение, что иногда затрудняет операцию. Для получения лучшего обзора возможно расширение нижней поперечной лапаротомии в медиальном или латеральном направлении до полной правой поперечной нижней лапаротомии.

16. Отводящие швы. Если отросток настолько припаян к забрюшинному пространству, что невозможно вывести его вперед, отведение слепой кишки латерально иногда позволяет расположить ложе отростка таким образом, чтобы его можно было удалить под визуальным контролем. Однако зачастую это невозможно и отросток приходится удалять антеградным способом. С этой целью на аппендикс рекомендуется последовательно наложить несколько швов-держалок («отводящие швы») для его поэтапной мобилизации с шагом в 1-2 см.

17. Антеградная аппендэктомия. После рассечения отростка его культя перевязывается и вворачивается кисетным швом. Следующая стадия – пошаговая мобилизация и отсечение отростка вместе с его брыжейкой. Нужно быть внимательным, чтобы извлечь отросток целиком.

18. Мобилизация восходящей ободочной кишки. При длинном отростке и его выраженной ретроцекальной фиксации иногда приходится освобождать восходящую ободочную кишку от ее прикреплений и смещать ее медиально. Боковые сращения обычно не содержат сосудов, однако при необходимости должны быть наложены зажимы.

19. Выведение ретроцекального отростка вперед. После полной мобилизации купола слепой кишки становится возможна мобилизация отростка под контролем зрения. Этот маневр необходимо выполнять с осторожностью, так как отросток может быть расположен в непосредственной близости от правого мочеточника и двенадцатиперстной кишки.

Учебное видео по технике аппендэктомии (удалению червеобразного отростка)

– Также рекомендуем “Показания, этапы и техника лапароскопической аппендэктомии”

Оглавление темы “Этапы и техника операций на кишечнике”:

- Показания, этапы и техника операции при аппендиците

- Показания, этапы и техника лапароскопической аппендэктомии

- Показания, этапы и техника петлевой трансверзостомии (двуствольной колостомии)

- Показания, этапы и техника операции Гартмана с наложением сигмостомы

- Показания, этапы и техника закрытия стомы

- Показания, этапы и техника удаления полипа толстой кишки (аденомы)

- Показания, этапы, техника наложения анастамоза между подвздошной и поперечно-ободочной кишкой

- Показания, этапы и техника гемиколэктомии справа

- Показания, этапы и техника илеоцекальной резекции

- Показания, этапы и техника резекции сигмы

Источник

Показания к аппендэктомии

- острый или хронический аппендицит;

- состояние после перенесенного аппендикулярного инфильтрата;

- наличие новообразований червеобразного отростка.

Экстренное проведение операции, как правило, выполняется, не позднее, чем через 1 час после постановки точного диагноза. Если речь идет о перенесенном аппендикулярном инфильтрате или хроническом течении заболевания, оперативное вмешательство производят в плановом порядке (в срок от 2 месяцев до полугода).

Проведение операции может быть отложено на некоторое время у пациентов, находщихся в состоянии интоксикации, детей дошкольного возраста, а также у пожилых больных. При остром аппендиците противопоказаний к проведению аппендэктомии не существует. Единственное состояние, когда оперативное вмешательство не может проводиться — поздняя агония.

Если речь идет о плановой операции, больного следует тщательно обследовать. Прямыми противопоказаниями к радикальному хирургическому вмешательству могут быть острые и хронические патологии сердца, почек, легких, печени.

Подготовка к операции

Аппендэктомия может проводиться, как экстренное или плановое хирургическое вмешательство. Все зависит от того, на какой стадии находится воспалительный процесс, где локализуется аппендикс, какой размер абсцесса, если он имеется.

К операции в брюшной полости приступают только тогда, когда установлен точный диагноз. Экстренная операция проводится при наличии симптомов, опасных для жизни (перитонит и нарастающие проявления сепсиса).

Если пациент обратился за помощью сам, не в ургентном порядке, есть возможность понаблюдать больного и более тщательно подготовиться к предстоящей аппендэктомии. Желательно, чтобы пациент прошел весь комплекс необходимых диагностических исследований, это даст возможность минимизировать риск возникновения большинства осложнений и подобрать оптимальный вариант обезболивания.

Стандартный протокол подготовки

Накануне аппендэктомии, необходимо произвести ряд обязательных подготовительных манипуляций и процедур:

- Исследовать сердечно-сосудистую систему (при помощи ЭКГ);

- Выбрать наиболее приемлемый вариант анестезии;

- Подготовить область живота, которая подвергнется хирургическому вмешательству (выбривание волос на операционном поле);

- Провести ряд лабораторных анализов (общий анализ крови и мочи, коагулограмма, исследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты);

- Провести инструментальные исследования (УЗИ червеобразного отростка, органов брюшной полости).

Методы лечения

Традиционный сценарий проведения операции по удалению червеобразного отростка осуществляется путем формирования небольшого разреза, не превышающего 12 сантиметров. Всю процедуру можно условно разделить на несколько этапов:

- Введение пациента в состояние наркоза. Сегодня удаление отростка наиболее часто проводят под общей анестезией. При наличии противопоказаний к общему обезболиванию проводится анестезия методом тугого инфильтрата или посредством проводниковой блокады;

- После этого хирург послойно рассекает брюшную стенку, это позволяет избежать послеоперационных осложнений, связанных с повреждением нервных окончаний, а также своевременно среагировать на внезапное возникновение кровотечения;

- Мышцы, как и края операционной раны, разъединяются тупыми хирургическими инструментами;

- После открытия внутреннего пространства брюшной полости, врач тщательно осматривает саму стенку живота, оценивает состояние соседних органов и начинает извлекать петли кишечника, за которыми располагается сам червеобразный отросток;

- Далее хирург производит удаление аппендикса и зашивает операционную рану. Предварительно, воспаленный отросток изолируют от других тканей при помощи зажима и лигатуры;

- Хирург накладывает на культю кисетный шов (края швов оказываются внутри культи);

- После завершения всех хирургических мероприятий внутри брюшной полости хирург формирует наружные швы. Стенки брюшины, как правило, скрепляются при помощи саморассасывающегося шовного материала. Хирург накладывает от 8 до 12 швов, используя при этом синтетические или шелковые нити;

- Наружный послеоперационный шов подлежит удалению через 1 — 2 недели после операции.

Лапароскопия

Лапароскопическая операция по удалению отростка считается одним из самых популярных способов удаления аппендикса. Хирургическое вмешательство проводится через микроразрезы. Посредством высокотехнологичного эндоскопического оборудования хирург открывает себе доступ в брюшную полость к воспаленному червеобразному отростку.

На начальном этапе операции в брюшную полость вводится газовая смесь. В один из проколов вводится миниатюрная камера, которая будет транслировать изображение на монитор. Хирург сможет увидеть все, что происходит в закрытой брюшной полости. Затем происходят все те же манипуляции, что и при классическом способе оперативного удаления аппендикса.

Малоинвазивные методики удаления аппендикса

Несмотря на то, что классическую аппедэктомию и лапароскопический вариант удаления отростка слепой кишки используют достаточно часто, с каждым днем все больше возрастает популярность малоинвазивных техник. Речь идет о следующих формах хирургического вмешательства:

- трансгастральная аппендэктомия. Выполняется без наружных разрезов Чтобы получить доступ к тканям слепой кишки и попасть в брюшную полость, используют систему гибких инструментов . Приспособления вводят через пищеварительный тракт, проводя по нужному участку кишечника;

- трансвагинальная аппендэктомия. Доступ к очагу воспаления проводится по восходящему пути через микроразрез в стенке влагалища. При выборе данного способа удаление аппендикса, весомую роль играет расположения очага.

Операции данного типа позволяют предупредить осложнения, связанные с непосредственной травматизацией тканей. Они не могут проводиться при подозрении на перитонит, при наличии множественных крупных очагов с воспалением, а также тогда, когда у пациента наблюдаются проявления сепсиса.

Ранний восстановительный период

После окончания операции, пациент наблюдается в течении нескольких дней оперирующим врачом-хирургом. Снятие швов происходит на 7-10-й день после операции.

Ранняя послеоперационная реабилитация включает в себя такие моменты:

- Детоксикация организма (при этом, мероприятия проводятся, как в первый день после хирургического вмешательства, так в последующие дни);

- Соблюдение строгой диеты;

- Восстановление функционального потенциала кишечника и мочевого пузыря.

В послеоперационном периоде пациенту могут назначаться лекарственные препараты (антибиотики, анальгетики). Особое внимание уделяется профилактике запоров (для этого назначается специальная диета и слабительные средства).

Источник