Что является противопоказанием к операции

Показания к операции разделяют на абсолютные и относительные.

Абсолютными показаниями к операции считают заболевания и состояния, представляющие угрозу жизни больного, которые можно ликвидировать только хирургическим путём.

Абсолютные показания к выполнению экстренных операций иначе называют «жизненными». К этой группе показаний относят асфиксию, кровотечение любой этиологии, острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, перфоративную язву желудка и двенадцатиперстной кишки, острую кишечную непроходимость, ущемлённую грыжу), острые гнойные хирургические заболевания (абсцесс, флегмону, остеомиелит, мастит и пр.).

В плановой хирургии показания к операции также могут быть абсолютными. При этом обычно выполняют срочные операции, не откладывая их больше чем на 1-2 нед.

Абсолютными показаниями к плановой операции считают следующие заболевания:

– злокачественные новообразования (рак лёгкого, желудка, молочной железы, щитовидной железы, толстой кишки и пр.);

– стеноз пищевода, выходного отдела желудка;

– механическая желтуха и др.

Относительные показания к операции включают две группы заболеваний:

– Заболевания, которые могут быть излечены только хирургическим методом, но не угрожающие непосредственно жизни больного (варикозное расширение подкожных вен нижних конечностей, неущемлённые грыжи живота, доброкачественные опухоли, желчнокаменная болезнь и др.).

– Заболевания, достаточно серьёзные, лечение которых принципиально можно осуществлять как хирургически, так и консервативно (ишемическая болезнь сердца, облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.). В этом случае выбор делают на основании дополнительных данных с учётом возможной эффективности хирургического или консервативного метода у конкретного больного. По относительным показаниям операции выполняют в плановом порядке при соблюдении оптимальных условий.

Существует классическое разделение противопоказаний на абсолютные и относительные.

К абсолютным противопоказаниям относят состояние шока (кроме геморрагического шока при продолжающемся кровотечении), а также острую стадию инфаркта миокарда или нарушения мозгового кровообращения (инсульта). Следует отметить, что в настоящее время при наличии жизненных показаний возможно выполнение операций и на фоне инфаркта миокарда или инсульта, а также при шоке после стабилизации гемодинамики. Поэтому выделение абсолютных противопоказаний в настоящее время не имеет принципиально решающего значения.

К относительным противопоказаниямотносят любое сопутствующее заболевание. Однако их влияние на переносимость операции различно.

Наибольшую опасность представляет наличие следующих заболеваний и состояний:

– Сердечно-сосудистая система: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, аритмии, варикозное расширение вен, тромбозы.

– Дыхательная система: курение, бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема лёгких, дыхательная недостаточность.

– Почки: хронические пиелонефрит и гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность, особенно с выраженным снижением клубочковой фильтрации.

– Печень: острый и хронический гепатиты, цирроз печени, печёночная недостаточность.

– Система крови: анемия, лейкозы, изменения со стороны свёртывающей системы. Ожирение. Сахарный диабет.

Источник

С помощью разных видов наркоза, врачи хирурги могут проводить длительные и сложные оперативные вмешательства, при которых пациент не чувствует никаких болевых ощущений. Перед проведением любой операции необходимо провести полное обследование больного, для того чтобы выявить противопоказания к наркозу.

Основные противопоказания к проведению общего наркоза

Общий наркоз может быть трех видов: парентеральный (внутривенный), масочный или эндотрахеальный и комбинированный. При проведении общего наркоза, пациент находится в состоянии глубокого медикаментозного сна и не ощущает боли. Тем пациентам, которым нельзя применять этот вид обезболивания, врач анестезиолог подбирает другую анестезию или же лечащий врач старается вылечить их консервативными методами.

Врач-анестезиолог принимает решение о виде наркоза для пациента

Ниже представлен список заболеваний, при которых категорически запрещено проводить общий наркоз:

- Заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как:

- острая и хроническая сердечная недостаточность;

- нестабильная стенокардия, или стенокардия напряжения;

- острый коронарный синдром или инфаркт миокарда в анамнезе;

- врожденные или приобретенные пороки митрального и аортального клапанов;

- атриовентрикулярная блокада;

- мерцательная аритмия.

- Болезни почек и печени – являются запретом для парентерального и комбинированного общего наркоза, среди них:

- острая и хроническая печеночная или почечная недостаточность;

- вирусные и токсические гепатиты в стадии обострения;

- цирроз печени;

- острый пиелонефрит;

- гломерулонефрит.

- Очаги инфекции в организме. При возможности, операцию нужно отложить до полного излечивания инфекции. Это могут быть абсцессы, флегмоны, рожистое воспаление на коже.

- Заболевания дыхательной системы, такие как ателектаз, пневмония, обструктивный бронхит, эмфизема и дыхательная недостаточность. Также противопоказанием является кашель при ОРВИ, вследствие ларингита или трахеита.

- Терминальные состояния, сепсис.

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются противопоказанием к наркозу

Также выделяют группу противопоказаний, касающуюся деток до года. В нее входят такие болезни:

- рахит;

- спазмофилия;

- вакцинация, проведенная на протяжении двух недель до операции;

- гнойные болезни кожных покровов;

- детские вирусные заболевания (краснуха, ветрянка, корь, паротит);

- повышенная температура тела без установленной причины.

Противопоказания к спинальной и эпидуральной анестезии

Спинальная и эпидуральная анестезия – разновидность регионарного обезболивания. При спинальной анестезии врач вводит анестетик прямо в спинномозговой канал, на уровне между 2 и 3 поясничными позвонками. При этом он блокирует чувствительные и двигательные функции ниже уровня инъекции. При проведении эпидуральной анестезии, анестетик вводится в эпидуральное пространство, то есть, не доходя до структур спинномозгового канала. Обезболивается при этом участок тела, который иннервируется нервными корешками, проходящих в месте инъекции.

При спинальной и эпидуральной анестезии препарат вводится в спинномозговой канал

Противопоказания к проведению этих методов регионарной анестезии:

- Инфекционные заболевания кожи в месте предполагаемой инъекции.

- Аллергия на местные анестетики.

Если у пациента в анамнезе были эпизоды отека Квинке или анафилактического шока, возникшие после применения местного анестетика, данный вид обезболивания категорически противопоказан!Сколиоз средней или тяжелой степени тяжести. При этой патологии технически сложно выполнить данную процедуру и выявить место для инъекции.

- Отказ больного. При проведении оперативных вмешательств с использованием эпидуральной или спинальной анестезии, пациент находится в сознании. Он не засыпает во время операции. И бывают случаи, когда люди боятся таких оперативных вмешательств.

- Сниженное артериальное кровяное давление. При гипотонии проводить эти виды обезболивания опасно, так как есть риск развития коллапса.

- Нарушение свертываемости крови. При гипокоагуляции данный вид анестезии может привести к развитию внутреннего кровотечения.

- Мерцательная аритмия и атриовентрикулярная блокада третьей степени.

Противопоказания к проведению местной анестезии

При проведении местной анестезии, анестетик вводится локально в зону планируемой операции. Этот вид обезболивания чаще всего используется в анестезиологии. Его также применяют в хирургии, при вскрытии абсцессов и панарициев, иногда – при гинекологических и абдоминальных операциях, когда есть строгие противопоказания к другим методам обезболивания.

Местная анестезия используется на том участке тела, который будет оперирован

Местную анестезию нельзя использовать в таких случаях:

- При аллергических реакциях на местные анестетики. Перед проведением местного обезболивания лучше сделать пробу на аллергию. Таким способом врач может спасти жизнь больного и обезопасить себя.

- При острой почечной недостаточности, так как эти препараты выводятся именно этим органом.

- При планировании длительной операции. Среднее время действия местного анестетика составляет 30-40 минут. При повторном введении препарата есть риск передозировки.

Перед проведением любого оперативного вмешательства необходимо провести полное лабораторное и инструментальное обследование пациента для выявления возможных противопоказаний к наркозу. При наличии противопоказаний, врач совместно с анестезиологом выбирает другой способ анестезии или же старается вылечить пациента консервативными методами.

Источник

- Главная /

- Статьи /

Основные принципы хирургического лечения и виды оперативного доступа

Хирургическое лечение предполагает рассечение и последующее соединение тканей в ходе операции. Основные принципы оперативной хирургии сформулировал хирург Н. Н. Бурденко. Это анатомическая доступность, физиологическая возможность сохранить функцию органа, техническая возможность.

Такое лечение разделяется на три основных этапа: предоперационный, операция, послеоперационный.

Принципы подготовки пациента к операции

Основное требование к проведению плановой операции – выявить общее состояние здоровья и возможные противопоказания. Для этого пациенты сдают анализы и проходят обследования:

- общий анализ мочи;

- клинический анализ крови;

- биохимический анализ крови – электролиты, общий белок, АЛТ, АСТ, общий билирубин, креатинин, мочевина, глюкоза;

- коагулограмма (время свертывания крови);

- анализ на группу крови и резус-фактор;

- HBsAg, HCV (анализы на гепатиты В и С);

- ЭКГ;

- флюорография.

Перечень анализов и обследований может варьироваться в зависимости от вида операции.

Заключение о готовности пациента к операции дает терапевт. Для подготовки к общему наркозу нужно посетить анестезиолога.

Если есть сопутствующие заболевания, потребуется консультация с профильным специалистом.

Абсолютные и относительные противопоказания к хирургическому вмешательству

Абсолютные противопоказания – те, которые делают невозможным вмешательство даже при показаниях. К ним относится состояние шока (за исключением геморрагического на фоне кровотечения), острый инфаркт миокарда и инсульт. Однако принципы хирургической помощи при наличии жизненных показаний к вмешательству позволяют делать операции на фоне инсульта и инфаркта. При шоке манипуляция тоже возможна – после того, как пациента стабилизируют.

Относительные противопоказания – это любые сопутствующие болезни. Они оказывают разное влияние на переносимость хирургии. Самые опасные состояния:

- Со стороны дыхательной системы – бронхиальная астма, заядлое курение, дыхательная недостаточность, эмфизема легких, хронический бронхит;

- Со стороны сердечно-сосудистой системы – аритмия, гипертония, ишемия сердца, варикоз, тромбоз;

- Со стороны печени – цирроз, хронический и острый гепатит, печеночная недостаточность;

- Со стороны почек – почечная недостаточность, гломерулонефрит, пиелонефрит;

- Со стороны крови: лейкоз, анемия, нарушение свертываемости;

- Диабет;

- Ожирение.

Предоперационные стандарты

Предоперационным называется период с того момента, как пациент поступил в хирургическое отделение стационара, и до момента выполнения операции. Этот период делится на 2 этапа: предварительной подготовки (диагностический) и непосредственной подготовки.

Принципы работы хирургического отделения заключаются в том, чтобы профилактировать осложнения. Они могут быть во время манипуляции и после. Предварительная подготовка – это уточнение диагноза, обследование систем жизнеобеспечения, выявление состояния гомеостаза. Санируются очаги инфекции, протекающей в хронической форме, определяются нарушения в работе органов и систем. Период подготовки различается, в зависимости от типа операции. При экстренном вмешательстве – это от нескольких минут до 2 часов. При плановом – от 1 до 8 дней.

Непосредственная подготовка – это время с назначения даты операции до ее начала. Адекватная подготовка снижает количество осложнений, трудопотери, ускоряет выздоровление пациента. На этом этапе все усилия направлены на профилактику рисков, связанных с операционной травмой. Цели непосредственной подготовки:

- снизить риск операционных и послеоперационных осложнений;

- обеспечить пациенту переносимость вмешательства;

- повысить иммунобиологический статус.

Если анестезиолог и хирург не уверены, что больной перенесет манипуляцию, от нее нужно отказаться. Исключение – острые жизненные показания.

Существует такое понятие, как «операционная стресс-реакция». Эта реакция приводит к повышению риска осложнений, увеличивает сроки выздоровления. Чтобы уменьшить ее воздействие и сделать организм устойчивее к операционному стрессу проводят ряд мероприятий:

- психологическая подготовка;

- коррекция гомеостаза;

- инфузионная терапия (введение необходимых медикаментов);

- повышение сопротивляемости организма – антистрессорная защита.

Непосредственная подготовка к вмешательству включает следующие компоненты:

- стабилизация систем жизнеобеспечения;

- психологическая подготовка;

- подготовка дыхательных путей, в некоторых случаях – санация;

- опорожнение кишечника;

- обработка операционной зоны (удаление волос, нанесение антисептика);

- постановка катетера мочевого пузыря (если манипуляция длительная и нужно измерять диурез каждый час и посуточно);

- премедикация – введение антигистамина, наркотического анальгетика, атропина (за полчаса до манипуляции).

Оперативный доступ

Оперативный доступ – этап операции, на котором хирург обнажает оперируемый орган. Основные требования к нему:

- предельная близость к очагу заболевания;

- достаточное обнажение органа для удобства манипуляций хирурга;

- минимальное повреждение тканей;

- удаленность от очагов инфекции;

- хорошее кровоснабжение краев раны;

- косметичность;

- наименьшая глубина раны.

Оперативному доступу придается нужная форма с помощью ранорасширителей, зеркал, крючков. Он может иметь вид пирамиды, конуса и др.

Доступы могут иметь названия – торакотомия, лапаротомия, трепанация и др.

Хирурги все чаще проводят вмешательства посредствам мини-доступов. Это разрезы длиной до 4 см. Такая техника подразумевает использование специального инструмента и осветительной системы.

Самые малые разрезы – при лапароскопических операциях. Обычно это 3-4 разреза по 1 см, необходимые для введения инструмента – троакаров. Это широкие трубки, через которые в оперируемую область под давлением нагнетают газ. Через разрезы вводят микроинструменты для манипуляций и оптику. Изображение действий хирурга выводится на монитор. После такого вмешательства пациенты уже на 2 день встают с постели и через 7-14 дней возвращаются к работе.

Послеоперационные требования

Послеоперационный период – это время с конца операции до полного восстановления пациента. Обычно через сутки убирают дренаж из операционной раны, а на 7-14-й день снимают швы. Самый ответственный этап – это первые 2-3 суток после манипуляции. В этот период ярче всего проявляются реакции организма на наркоз и операционную травму. Функции жизненно-важных систем и гомеостаз могут нарушаться по ряду причин:

- болевой синдром;

- расстройство внешнего дыхания и кровообращения;

- расстройство ЖКТ;

- нарушение мочеиспускания и работы почек;

- повышение температуры тела;

- нарушение водно-электролитного баланса.

Для профилактики осложнений больному обеспечиваются:

- адекватное обезболивание;

- коррекция водно-электролитного баланса;

- ранняя активация;

- дыхательная гимнастика;

- массаж;

- ингаляции;

- физиотерапия;

- эпидуральная блокада;

- стабилизация гемодинамики;

- профилактика антибиотиками.

Читайте также

При варикозе стенки сосудов нижних конечностей расширяются, деформируются, снижается их функция. Чаще всего заболевание поражает тонкие подкожные вены, которые со в…

x

Закрыть

Наш сайт использует файлы cookie для обеспечения работоспособности сервиса, улучшения навигации и повышения удобства работы с сайтом. При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie. Если вы не согласны с этим, то можете поменять соответствующим образом настройки вашего браузера или отказаться от использования данного сайта.

Источник

Наркоз давно стал неотъемлемой частью хирургических операций и прочих врачебных процедур. Сегодня мало кто представляет себе проведение удаления зуба или аппендицита без обезболивания, не говоря уже о сложных и продолжительных вмешательствах. Благодаря этому изобретению медицины люди могут не переживать о болевых ощущениях во время серьёзных операций. Но тем не менее имеет место ряд утверждений о том, что применение общего наркоза вызывает серьёзные последствия для организма. Особенно боятся введения в состояние общего наркоза дети, пожилые люди и те пациенты, кто неоднократно переживал серьёзные хирургические вмешательства.

Наркоз давно стал неотъемлемой частью хирургических операций и прочих врачебных процедур. Сегодня мало кто представляет себе проведение удаления зуба или аппендицита без обезболивания, не говоря уже о сложных и продолжительных вмешательствах. Благодаря этому изобретению медицины люди могут не переживать о болевых ощущениях во время серьёзных операций. Но тем не менее имеет место ряд утверждений о том, что применение общего наркоза вызывает серьёзные последствия для организма. Особенно боятся введения в состояние общего наркоза дети, пожилые люди и те пациенты, кто неоднократно переживал серьёзные хирургические вмешательства.

Стоит разобраться, обоснованы ли эти утверждения. Давайте выясним, что собственно такое общий наркоз и каковы его виды, существуют ли противопоказания для его использования и как он влияет на организм человека. А также возможны ли осложнения после применения общего наркоза и как подготовиться к процедуре, чтобы этих последствий избежать.

Что такое общий наркоз

Наркоз — это общая анестезия, во время которой искусственно производится торможение работы центральной нервной системы пациента, вызывающее у него отключение сознания. Состояние это является обратимым. В процессе теряются память и сознание, расслабляются мышцы, снижаются или совсем отключаются некоторые рефлексы, а также полностью исчезает чувствительность к боли. Все эти эффекты наступают при введении одного вида анестетика или нескольких общих препаратов, выбор которых осуществляется врачом-анестезиологом исходя из данных о возрасте больного, клинических показаниях, длительности операции, серьёзности вмешательства и сопутствующих патологий, имеющихся в его организме.

Какие виды общего наркоза применяются в медицинской практике? Разные системы организма обладают неодинаковой чувствительностью к средствам общей анестезии, поэтому врач принимает решение о применение одного либо сразу нескольких препаратов. То есть общий наркоз разделяется по количеству использования медикаментов, вызывающих искусственную потерю сознания:

- мононаркоз — во время операции применяют одно средство;

- смешанный наркоз — употребление двух и более видов препаратов;

- комбинированный наркоз — использование на всем протяжении вмешательства нескольких разных средств либо сочетание их с компонентами, которые воздействуют на определённые системы и функции.

А также разделяют виды наркоза, в зависимости от способа его введения в организм:

- ингаляционный — препарат для анестезии вводят через дыхательные пути;

- парентеральный — внутривенно, внутримышечно, ректально — одновременно с вентиляцией лёгких или без неё;

- комбинированный — различные средства используются последовательно, могут меняться и способы их применения.

Если есть показания для искусственной вентиляции лёгких во время операции, проводится интубация трахеи — введение трубки в дыхательные пути сразу после погружения человека в искусственный сон. А также вдувание кислорода или газовых смесей в лёгкие может проводиться другими способами — с помощью аппарата искусственной вентиляции либо с применением специального мешка.

Механизм действия общего наркоза на организм человека

Анестезиологи на сегодняшний день используют безопасные препараты различных групп — барбитураты, ингаляционные обезболивающие, бензодиазепины, которые позволяют обеспечить плавный ввод пациента в бессознательное состояние, а затем беспроблемный выход из него. Механизм действия общего наркоза протекает в несколько стадий, каждая из которых имеет свои особенности.

- Анальгезия. Сразу после введения препарата внешнее состояние пациента напоминает оглушение. Он может проявлять беспокойство и находиться в оцепенении, рефлексы при этом присутствуют, глазные яблоки двигаются, пульс делается частым, а дыхание глубоким. На этой стадии постепенно исчезают болевые ощущения.

-

Двигательное возбуждение. Проявляется непроизвольными мышечными сокращениями тела, больной может совершать попытки подняться, у него повышается уровень кровяного давления. Зрачки расширены, глазные яблоки блуждают.

Двигательное возбуждение. Проявляется непроизвольными мышечными сокращениями тела, больной может совершать попытки подняться, у него повышается уровень кровяного давления. Зрачки расширены, глазные яблоки блуждают. - Хирургический наркоз. В свою очередь, состоит из четырёх фаз. В стадии поверхностного наркоза стабилизируются показатели пульса и кровяного давления, рефлексы глотания и движения глазных яблок угнетены. Затем следует фаза лёгкого наркоза — скелетные мышцы расслаблены не до конца, глаза останавливаются в центральном положении, на свет не реагируют. В фазе полного наркоза кровяное давление понижается, скелетные мышцы абсолютно расслаблены, заметно расширение зрачков. Фаза сверхглубокого наркоза характеризуется поверхностным дыханием, слабым пульсом и низким уровнем давления. Зрачки расширены, глаза не двигаются.

- Выход из наркоза. В это время рефлексы пациента восстанавливаются, хотя у некоторых больных отмечается неадекватное поведение — именно этот факт заставляет докторов наблюдать за пациентом после выхода из состояния анестезии.

Протекание всех стадий наркоза контролируется на мониторах приборов — снимаются данные артериального давления, пульса, электрокардиограмма, содержания кислорода в крови и прочих жизненно важных показателей.

Противопоказания для общего наркоза

Абсолютных запретов для проведения какого-либо вмешательства под общей анестезией не существует, поскольку хирургические операции делаются по жизненным показаниям. Однако врач может предложить пациенту перенести дату манипуляции или по возможности использовать другой тип обезболивания по следующим причинам:

-

гормонозависимые патологии;

гормонозависимые патологии; - декомпенсированные заболевания эндокринной системы;

- нарушения ритма сердечных сокращений — любой формы и этиологии;

- срок менее 6 месяцев после того как больной перенёс инфаркт миокарда или инсульт;

- бронхиальная астма в хронической форме или в тяжёлой стадии обострения;

- декомпенсированные болезни сердечно-сосудистой системы или внутренних органов;

- состояние алкогольного или наркотического опьянения;

- полный желудок непереваренной пищи.

Детские анестезиологи настаивают на откладывании оперативного вмешательства, если у ребёнка присутствуют заболевания инфекционной природы, особенно когда это патологии органов дыхания, рахит, гипотрофия тяжёлой степени, высыпания на коже гнойной природы, а также в период после плановой вакцинации.

Ещё одним пунктом, рассматриваемым как препятствие к общему наркозу, является аллергическая реакция, в том числе анафилактический шок. Развивается такое состояние при погружении в наркоз крайне редко — у одного из 15 000 пациентов.

Как проверить наличие аллергии на общий наркоз? — для этого нужно известить врача о тех препаратах, на которые когда-то проявлялась реакция, вспомнить неудачные случаи местной анестезии во время лечения зубов, а также можно пройти специальные пробы. Тесты на чувствительность организма к тому или иному препарату, проводимые перед операцией, помогут врачу определиться с выбором средства для общего наркоза.

При экстренных показаниях на хирургическое вмешательство или при прогрессировании раковой опухоли, врачи не считают корректным рассматривать вопрос о противопоказаниях к наркозу. Главной целью выступает спасение жизни пациента любыми способами.

Возможные осложнения общего наркоза

Несмотря на то что анестезия является обеспечением безопасности человека во время хирургического вмешательства, она также может стать причиной некоторых, в том числе и опасных реакций. Условно их разделяют на 3 группы.

тремор рук

Очень часто встречающиеся — тошнота, головная боль, головокружение и тремор конечностей, зуд, мышечные спазмы, спутанность сознания.

- Нечасто встречающиеся — инфекционное поражение лёгочной ткани, травмирование (прикусывание, царапание) языка и губ, неожиданное пробуждение во время операции.

- Редко встречающиеся — повреждение на уровне центральной нервной системы, анафилактический шок.

Осложнения первой группы наблюдаются у пациентов после операции до 80% случаев, но проходят самостоятельно в течение 1–3 суток. Последствия второй группы наблюдаются у 5–20% больных, в зависимости от возраста пациента, общей клинической картины и состояния здоровья. Повреждения третьей группы встречаются около 1% всех случаев погружения в общий наркоз. Риск развития серьёзных осложнений возрастает для пожилых пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых патологий и от непереносимости обезболивающих препаратов некоторых групп.

Чем ещё опасен общий наркоз для человека и какое негативное влияние он может оказать во время применения?

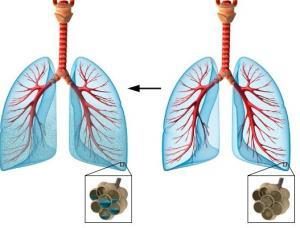

отёк лёгких

Гипоксия — нарушение функции дыхания из-за спазма гортани, бронхов, западания языка, попадания в дыхательные пути рвоты, крови, слизи.

- Нарушения сердечно-сосудистой системы.

- Отёк лёгких.

- Надпочечниковая недостаточность.

- Нарушение терморегуляции, вследствие чего происходит переохлаждение или, наоборот, перегрев организма.

- Аллергическая реакция.

Передозировка наркоза может быть опасной для жизни — это угнетение функции дыхания, нарушение проходимости дыхательных путей (отёк тканей), бронхоспазм, брадикардия (урежение пульса), падение артериального давления. При сильной передозировке возможен летальный исход. К счастью, введение анальгетиков и последующее состояние пациента тщательно контролируется анестезиологом, поэтому случаи передозировки очень редки. А во избежание осложнений перед операцией больной проходит все необходимые обследования.

Последствия общего наркоза для организма человека

Поскольку действие обезболивающих препаратов, используемых для общего наркоза, распространяется на все органы и системы, риск появления последствий такого влияния существует.

Какие бывают отдалённые последствия применения общего наркоза? Рассмотрим степень и риск его воздействия на отдельные системы организма человека.

ухудшение памяти

Как влияет наркоз на сердце? Его последствия индивидуальны для каждого отдельного пациента — некоторые легко переносят, а кто-то начинает ощущать покалывание, боли и сжатие в области груди, замедление сердцебиения. В целом общий наркоз может вызвать повышение либо, наоборот, понижение артериального давления, нарушения темпа и ритма ударов сердца и даже инфаркт миокарда. Поэтому доктор перед процедурой более серьёзно отнесётся к больным с ишемией, тахикардией, мерцательной аритмией и астмой сердца — таким пациентам перед вмешательством нужно пройти диагностику, по результатам которой врач оценит степень риска и подберёт подходящий препарат для анестезии.

- Как наркоз влияет на мозг и память человека? После перенесённой операции с применением общего наркоза возможна незначительная когнитивная дисфункция, которая заключается в небольшом снижении памяти, ухудшении способностей к обучению. Но это осложнение является временным и быстро проходит. А также возможен отёк, набухание мозга и дальнейшее замедленное его пробуждение.

- Опасное последствие общей анестезии — астенический синдром, который проявляется выраженными нарушениями со стороны нервной системы. Первичные его симптомы — это расстройства сна, повышенная утомляемость, резкая смена настроения, череда апатии и возбуждения.

- Влияет ли наркоз на зрение? — некоторые пациенты отмечают проблемы с ним — его ухудшение, «песок», двоение в глазах. Однако это явление временное и относится к симптомам влияния анестезии на нервную систему и не имеет отношения непосредственно к глазам. Сама по себе анестезия на зрение не влияет.

Как подействует общий наркоз на организм человека — зависит от многих обстоятельств. Именно поэтому врач-анестезиолог внимательно следит за его течением во время операции. Необходимо учитывать, что риск негативного воздействия обезболивающих препаратов возрастает для детей и пожилых пациентов, при хронических (особенно инфекционных) патологиях, при длительном воздействии на организм, а также если произошло отравление тканей в результате слишком большой дозы анестетика.

Последствия общего наркоза для организма женщины

Поскольку женский организм является особенным, часто судить о его состоянии до и после наркоза можно только по тем данным, которые были зафиксированы на момент операции. Ведь женщина может переживать период полового созревания, беременность, менструацию или просто смену гормонального фона. Последствия общего наркоза для организма женщины возрастают в период вынашивания плода — проведение операций в это время является нежелательным. Любой препарат с эффектом анестезии в этом периоде может оказать токсическое воздействие на организмы матери и ребёнка.

Наиболее опасным временем для проведения манипуляций под общим наркозом являются первые два триместра беременности, когда происходит процесс формирования жизненно важных органов и систем плода. Середина третьего триместра также является противопоказанием для общей анестезии. В это время наблюдается напряжение маточных мышц, что может спровоцировать выкидыш или кровотечение.

запрет на беременность после наркоза

Если кесарево сечение проводится под общим обезболиванием, пациентка может ощущать помутнение сознания после операции, судороги, тошноту и головокружение.

Через сколько можно беременеть после общего наркоза? Специальных исследований на эту тему не проводилось, но доктора учитывают токсическое влияние на организм обезболивающих препаратов на фоне созревания яйцеклетки. Полный период формирования фолликула яичника занимает не менее 120 дней, поэтому разумнее всего будет планировать зачатие после общей анестезии не ранее, чем через 4 месяца. За это время в организме сформируется полноценная яйцеклетка, не подвергавшаяся негативному воздействию токсических препаратов.

Общий наркоз и грудное вскармливание — ещё одна часто обсуждаемая проблема. Если в период оперативного вмешательства женщина кормит грудью, врачи рекомендуют прервать процесс как минимум на две недели. Находясь в условиях стационара, мать не сможет кормить ребёнка по расписанию, что уже составляет перерыв. Затем необходимо ещё около 10 суток для очищения организма от токсических веществ, которые могут повлиять на здоровье малыша, поступая с грудным молоком.

Как общий наркоз влияет на детей

Современная медицина обладает широким спектром безопасных препаратов для погружения ребёнка в искусственный сон, к тому же средства, предназначенные для педиатрической практики, регулярно проходят испытания и повышенный контроль качества. Таким образом, современные препараты практически не оказывают побочных действий н?

Современная медицина обладает широким спектром безопасных препаратов для погружения ребёнка в искусственный сон, к тому же средства, предназначенные для педиатрической практики, регулярно проходят испытания и повышенный контроль качества. Таким образом, современные препараты практически не оказывают побочных действий н?