Дренирование плевральной полости показания противопоказания

Все материалы на сайте подготовлены специалистами в области хирургии, анатомии и профильных дисциплинах.

Все рекомендации носят ориентировочный характер и без консультации лечащего врача неприменимы.

Автор: Аверина Олеся Валерьевна, к.м.н., врач-патолог, преподаватель кафедры пат. анатомии и патологической физиологии, для Операция.Инфо ©

Дренирование плевральной полости представляет собой хирургическую манипуляцию, в ходе которой происходит эвакуация патологического содержимого из одной или обеих плевральных полостей (кровь или иная жидкость, воздух). Проведение процедуры обусловлено необходимостью устранения расстройств кровообращения, возникающих при дислокации средостенных структур и сдавлении легочной ткани.

Внутриплевральное дренирование — неотъемлемый компонент лечения хирургической патологии грудных полостей. Часто это и первая помощь пациенту, и основной этап устранения пневмоторакса, скопления крови и другого выпота. При кажущейся простоте выполнения, процедура требует аккуратности, правильной техники, создания хирургического доступа, адекватной анестезии и оценки характера патологии и особенностей анатомии пациента, ведь ошибка может стоит ему жизни.

В зависимости от способа, который обеспечивает эвакуацию патологического содержимого из плевральной полости, различают открытое, клапанное, аспирационное дренирование. Применяются самые разные комбинированные методики.

Открытые методики постепенно уступают место более щадящим и безопасным, но хирурги от них отказываться не намерены: при нагноительных процессах открытое дренирование (плевростомия) является возможностью сохранить легкое. Открытая плевростомия производится с иссечением участка ребра или ребер для обеспечения доступа к грудной полости для ее очищения при хроническом нагноении плевры и отсутствии эффекта от закрытого дренажа либо при невозможности удаления участка легкого или плевры ввиду тяжелого состояния больного.

дренирование по принципу сообщающихся сосудов

Способ удаления содержимого из грудной полости с использованием принципа сообщающихся сосудов был предложен Бюлау в конце XIX века и применяется по сей день. Смысл его — в применении герметичной емкости с жидкостью, куда почти на дно опускают дренажную трубку от пациента, а вторую трубку располагают близко к крышке емкости. Сосуд располагается ниже груди пациента, жидкость из плевральной полости стекает вниз, воздух выходит по второй трубке, но обратно содержимое попасть уже не может. Способ Бюлау оказался чрезвычайно эффективным и давал куда меньше осложнений, нежели открытое дренирование.

По мере совершенствования метода Бюлау, появления возможности искусственной вентиляции легких, развития анестезиологии появились другие системы, основанные на том же принципе, но включающие не один, а сразу несколько сообщающихся сосудов.

В настоящее время разработаны самые современные устройства для цифрового мониторинга состояния пациента, изменений давления внутри плевральной полости, а также для подсчета объема удаляемых жидкости и газа. Они дали возможность развития амбулаторной торакальной хирургии, прогнозирования вероятных рисков и осложнений дренирования.

Показания и противопоказания к дренированию плевральных полостей

Плевральная полость — герметичное пространство, ограниченное снаружи и внутри листками серозной оболочки, окутывающей поверхность органов дыхания и грудную стенку с ее внутренней стороны. В норме она содержит небольшое количество серозной жидкости, позволяющей листкам плевры плавно и безболезненно скользить при вдохе и выдохе.

Попадание воздуха, жидкого воспалительного или инертного выпота в грудную полость вызывает сдавление легочной ткани, смещение сердца и крупных сосудов относительно продольной оси, что провоцирует тяжелые дыхательные и гемодинамические расстройства. Подобные случаи зачастую требуют незамедлительных хирургических мер по эвакуации жидкости и газа — дренирование плевральной полости.

Показаниями к дренированию плевральных полостей считаются:

Показаниями к дренированию плевральных полостей считаются:

- Попадание в одну или обе грудные полости воздуха, когда признаки пневмоторакса сохраняются на протяжении 1-3 суток после удаления воздуха шприцем;

- Пневмоторакс с кровотечением;

- Посттравматический, напряженный пневмоторакс;

- Скопление в плевральных полостях жидкого содержимого — при опухоли, воспалительном процессе, внутриплевральном кровотечении, истечении лимфы;

- Послеоперационное скопление жидкости в грудной полости.

Препятствием к дренированию плевральных полостей считаются тяжелые нарушения свертываемости крови, шоковое, терминальное состояние пациента, острые инфекционные заболевания, гнойничковое поражение кожи в месте пункции. Этими противопоказаниями врач может пренебречь, если пункция будет необходима по жизненным показаниям.

Подготовка к процедуре и техника ее проведения

При плановом дренировании плевральной полости пациент пройдет обследование и соответствующую подготовку, которая поможет сделать процедуру максимально безопасной. Подготовка включает беседу с хирургом и другими специалистами, подписание добровольного согласия на вмешательство, будучи информированным о возможных рисках и осложнениях.

Обследование перед дренированием включает:

- Рентген или КТ грудной клетки;

- Ультразвуковое обследование при наличии жидкого содержимого;

- Общий анализ крови с обязательным определением уровня тромбоцитов;

- Коагулограмму;

- Определение группы крови и резус-фактора;

- Консультации узких специалистов (онколога, кардиолога, эндокринолога).

Заблаговременно должны быть отменены кроверазжижающие препараты, но при высоком риске тромбоза за сутки до вмешательства вводится лечебная доза гепарина, а за 12 часов — последняя профилактическая. На этапе подготовки производится коррекция уровня сахара крови, гемодинамических показателей (при необходимости), могут быть назначены антибиотики и т. д.

Между тем, плановое дренирование плевральной полости проводится очень редко, чаще врачи имеют дело со случаями, когда необходима неотложная помощь, а времени на обследования и подготовку нет совсем. В срочном порядке могут быть проведены общий анализ крови, УЗИ или рентген грудной клетки.

Непосредственно перед дренированием катетеризируется одна из периферических вен, пациент располагается на здоровой половине грудной клетки, а рука той стороны, где будет проводиться дренирование, поднимается вверх.

Для дренирования плевральной полости необходимо соответствующее оснащение:

- Антисептики для обработки операционного поля, перевязочный стерильный материал;

- Дренаж, игла со шприцем, трубки для отвода содержимого, проводники;

- Скальпель, ножницы, пинцеты, иглы с шовным материалом при хирургическом дренировании;

- Колбы со стерильным физраствором, электроотсос, аспиратор.

В зависимости от типа содержимого грудной полости хирург выбирает точку прокола грудной стенки:

В зависимости от типа содержимого грудной полости хирург выбирает точку прокола грудной стенки:

- При наличии воздуха — в 5-8 межреберном промежутке по среднеключичной линии, реже во 2-ом межреберье;

- При скоплении свободной жидкости — в 5-8 межреберном промежутке по среднеподмышечной линии;

- При ограниченном скоплении газа или жидкости — в зависимости от его локализации по результату КТ, УЗИ, рентгеновского снимка.

Вне зависимости от выбранной точки пункции дренаж плевральной полости вводится всегда по верхнему краю ребра, чтобы избежать повреждения межреберных сосудов и нервов. Процедура проводится натощак, амбулаторно или в условиях операционной торакальной хирургии.

Техника дренирования включает несколько последовательных этапов:

- Обработка операционного поля антисептиком, введение местного анестетика;

- Прокол иглой грудной стенки или выполнение кожного разреза до 2 см;

- Установка дренажа по Сельдингеру;

- Фиксация дренажа и наложение шва при кожном разрезе, обработка антисептиком и укрытие раны стерильной салфеткой.

При пневмотораксе дренаж ставится в направлении верхушки легкого, а при наличии жидкого содержимого — в сторону диафрагмы. Для более точного введения дренажа при гидротораксе манипуляции инструментами лучше проводить под контролем ультразвука. Извлекать можно не более полутора литров жидкости за один час. После того, как дренаж установлен, хирург подключает вакуум-аспиратор с клапанным механизмом и фиксирует дренаж к груди пациента.

Один из способов эвакуации патологического содержимого грудных полостей — дренирование плевральной полости по Бюлау. При этой манипуляции используют трубчатый дренаж, который вводится путем прокалывания стенки грудной клетки троакаром и работает по типу сообщающихся сосудов. Внешний отрезок дренажа снабжен клапаном, который предупреждает обратное засасывание воздуха.

Дренирование по Бюлау проводится при наличии гноя, воздуха, крови, невоспалительного выпота в плевральной полости, а также в случае диагностированного абсцесса легкого. Необходимый инструментарий — шприцы и иглы, троакар, скальпель, катетеры и гибкие трубки.

При наличии в плевральной полости свободного газа дренирование по Бюлау выполняется во 2-3-ем межреберьях по передней грудной стенке путем прокола и с использованием специального проводника.

Техника установки дренажа по Бюлау:

Техника установки дренажа по Бюлау:

- Обработка кожных покровов в месте прокола антисептиком, введение обезболивающего препарата в мягкие ткани;

- Игла идет по верхней поверхности нижележащего ребра, под прямым углом к грудной стенке, анестетик вводится под надкостницу ребра;

- Когда игла как бы провалилась в пустоту, оказавшись в плевральной полости, сквозь нее вводится проводник, а игла вынимается наружу;

- Введение мягкого катетера по проводнику, фиксация его к коже;

- Присоединение аспиратора и трехампульной системы Субботина-Пертеса.

Когда конструкция для аспирации жидкости установлена, содержимое плевральной полости выводится наружу. За счет высокого отрицательного давления в системе достигается полное расправление легочной ткани, что предупреждает осложнения (нагноение, в частности).

Видео: дренирование плевральной полости по Бюлау

Послеоперационный период

После проведения дренирования плевральной полости пациенту предстоит сделать контрольный рентгеновский снимок грудных полостей и средостения. Врач будет постоянно контролировать количество жидкости, удаляемой из плевральной полости, а также наличие пузырьков газа в одной из колб, заполненных физраствором. Система дренирования должна быть исправна и герметична, дренаж нельзя передавливать.

После того, как плевральная полость будет освобождена, хирург направит пациента на извлечение дренажа. Показанием к нему считаются:

- Отсутствие воздушных пузырьков в системе дренирования;

- Полное восстановление воздушности легкого на рентгенограмме на протяжении нескольких часов;

- Объем дренируемого жидкого содержимого не более 100 мл в сутки.

Для удаления дренажа хирург срезает швы, его удерживающие, затем просит пациента выдохнуть, а во время выдоха ассистент быстро извлекает дренаж. После описанных манипуляций сразу же завязывается шов, уплотняющий дренажный канал.

Осложнения дренирования плевральной полости часто связаны с нарушением техники проведения процедуры. К ним относят:

- Подкожную эмфизему;

- Нагноение, присоединение инфекции с поражением плевры, кожно-мышечного лоскута грудной стенки;

- Повреждение легочной паренхимы;

- Травму сосудов с внутриплевральным кровотечением;

- Отек легкого после восстановления его воздушности;

- Травмирование нервов межреберья.

Технически верно проведенное плевральное дренирование имеет низкий риск осложнений, но позволяет избавить пациента от патологии, которая не только серьезно нарушает состояние здоровья, но и угрожает жизни.

Видео: дренирование плевральной полости

Видео: дренирование плевральной полости троакаром

Источник

Дренирование проводится с целью удаления из плевральной полости жидкости, крови или воздуха, а также с целью устранения смещения средостения, расправления легкого, которые могут спровоцировать расстройства гемодинамического типа.

Дренирование плевральной полости

Проводится процедура исключительно с помощью ассистента – самостоятельно доктор провести диагностику не сможет.

Дренирование производится посредством использования дренажных банок, в которых находится стерильная вода, торакальных дренажных катетеров, иглодержателя, ножниц, двух зажимов, двух упаковок шелковых ниток для швов, скальпеля, иглы с оранжевыми и зелеными павильонами, десятимиллиметрового шприца и анестетика местного типа. Также понадобятся стерильные перевязочные материалы.

Для проведения процедуры пациент должен дать сознательное согласие. Перед дренированием пациента необходимо подготовить. Первое условие – это голодный желудок, запрещается употреблять пищу как минимум за двенадцать часов до запланированной манипуляции. После общего осмотра доктор в обязательном порядке назначает ряд обследований: УЗИ-диагностика, рентгенография или КТ, ОАК с указанием количества тромбоцитов, анализ крови на группу и наличие заболеваний крови, анализ крови на гепатит и СПИД.

При плановом хирургическом вмешательстве (происходит крайне редко) пациенту запрещают прием антикоагулянтных препаратов как минимум за неделю до дренирования. Процедура начинается с правильного размещения пациента: катетер вводится в периферическую вену, пациент удобно размещается на здоровом боку с поднятой рукой вверх со стороны дренирования. Иногда дренирование производится в положении сидя.

Далее доктор определяет место для введения дренажа. Основным условием является введение его по верхнему реберному краю. При пневмотораксе – 5-8 межреберье посредине аксиллярной линии, реже используется второй межреберный промежуток. При наличии не осумкованной жидкости – 5-8 межреберье по аксиллярной линии и никак иначе. При осумкованном гидротораксе или пневмотораксе – дренаж вводится в соответствии с размещением «сумки» с жидкостью (в обязательном порядке необходимо правильно установить локализацию).

Доктор маркером обозначает место прокола. Производится обработка этого места местным анестетиком (больным с нарушениями ЦНС может назначаться общая анестезия).

Показания и противопоказания дренирования

Среди показаний для проведения пункции лечебно-диагностического типа и дренирования плевральной полости при наличии УЗИ-контроля стоит отметить:

- наличие у больного искусственной вентиляции легких и нет возможности переместить пациента в сидячее положение;

- наличие ограниченного плеврита и небольшого объема выпота.

Особенно внимательно нужно относиться к пациентам:

- у которых визуализируются заболевания крови;

- с наличием врожденных патологий ЦНС, сердечно-сосудистой системы и легких.

Процедура назначается только в том случае, если существуют прямые показания и отсутствуют противопоказания. Процедура также может послужить появлению следующих осложнений: повреждение межреберного сосуда (как следствие вызывает сильное кровотечение), неправильное размещение дренажной трубки (вызывает сильные болевые ощущения), инфицирование.

Дренирование необходимо выполнять максимально быстро, для того чтобы меньше воздуха попало в грудную полость и не вызвать «падения» легкого.

Методы дренирования

В зависимости от патологии доктор назначает определенный метод дренирования. Правильно подобранный метод существенно увеличивает его эффективность:

- Вакуумный метод Редона – медицинская бутылка герметично закрывается капроновой крышкой. В банке находится кипящая вода. Подключается бутылка к дренажной трубке, и в процессе охлаждения воды производится самоотток внутри плевральных скоплений. Данный метод позволяет убрать порядка ста восьмидесяти миллилитров жидкости.

- Способ Субботина – используется два герметичных сосуда, фиксация которых производится один под другим. Между сосудами есть плотная соединительная трубка. В верхнем сосуде есть вода, нижний – пустой. Под воздействием силы притяжения вода постепенно переливается из верхнего сосуда в нижний, при этом создается вакуум, который и позволяет выкачать всю избыточную плевральную жидкость.

- Закрытый вакуумный метод – используется герметичная тара и шприц Жане. Посредством использования шприца производится откачка воздуха. Трубка подключается к герметичной таре и производится вакуумное откачивание жидкости. Важно создать идеально герметичное пространство сосуда.

- Активная аспирация – самый эффективный метод, который подразумевает использование водоструйного или электронного насоса. Особенностью данного метода является не только эффективная откачка жидкости, но и быстрое стягивание технологической раны.

Метод определяет доктор, учитывая особенности организма пациента и стадии заболевания, а также наличие необходимого оборудования и достаточного уровня навыков врача. Рекомендуем выбирать клиники с опытными и высокопрофессиональными докторами.

Установка и удаление плеврального дренажа

Доктор выполняет небольшой разрез в межреберье, аккуратно и быстро вводит дренажную трубку, фиксируя ее П-образным швом. Далее в зависимости от метода дренирования подключаются к трубке емкости. Трубка фиксируется стабильно вдоль тела для обеспечения самооттока жидкости.

После того как повторные результаты КТ показали, что в грудной полости нет жидкости и воздуха, доктор назначает удаление дренажной трубки. Важно в период удаления трубку не пережимать. Сначала снимается лейкопластырная повязка, аккуратно и быстро ослабляются швы и изымается дренаж. Важно удалять трубку не расшатывая, одним движением руки, в этот момент пациент должен задержать дыхание.

Получившаяся рана ушивается и накладывается повязка. Перевязка и обработка раны проводится каждый день, при этом доктор обращает внимание на состояние швов и на самочувствие пациента. При положительном исходе процедуры (без рецидива и негативных последствий) швы снимаются на десятые сутки.

После операции могут возникнуть осложнения в виде рецидивирующего пневмоторакса или гидроторакса, подкожной эмфиземы, эмпиемы, отека легког, кровотечения. Для того чтобы своевременно обнаружить осложнение и устранить его, пациент в обязательном порядке находится в стационаре под пристальным присмотром докторов.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Источник

Этапы и техника дренирования плевральной полости

а) Показания для дренирования плевральной полости:

– Абсолютные показания: любой гемо-/пневмоторакс. Плевральный дренаж также рассматривается как профилактическое мероприятие у интубированных пациентов с травмой грудной клетки.

– Относительные показания: небольшой или полосовидный пневмоторакс около 1 см шириной при амбулаторном наблюдении, рецидивирующий плевральный выпот.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование, редко – компьютерная томография.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Повреждение легкого

– Повреждение межреберных сосудисто-нервных пучков

– Повреждение внутрибрюшных органов

– Торакотомия

г) Обезболивание. Местное обезболивание.

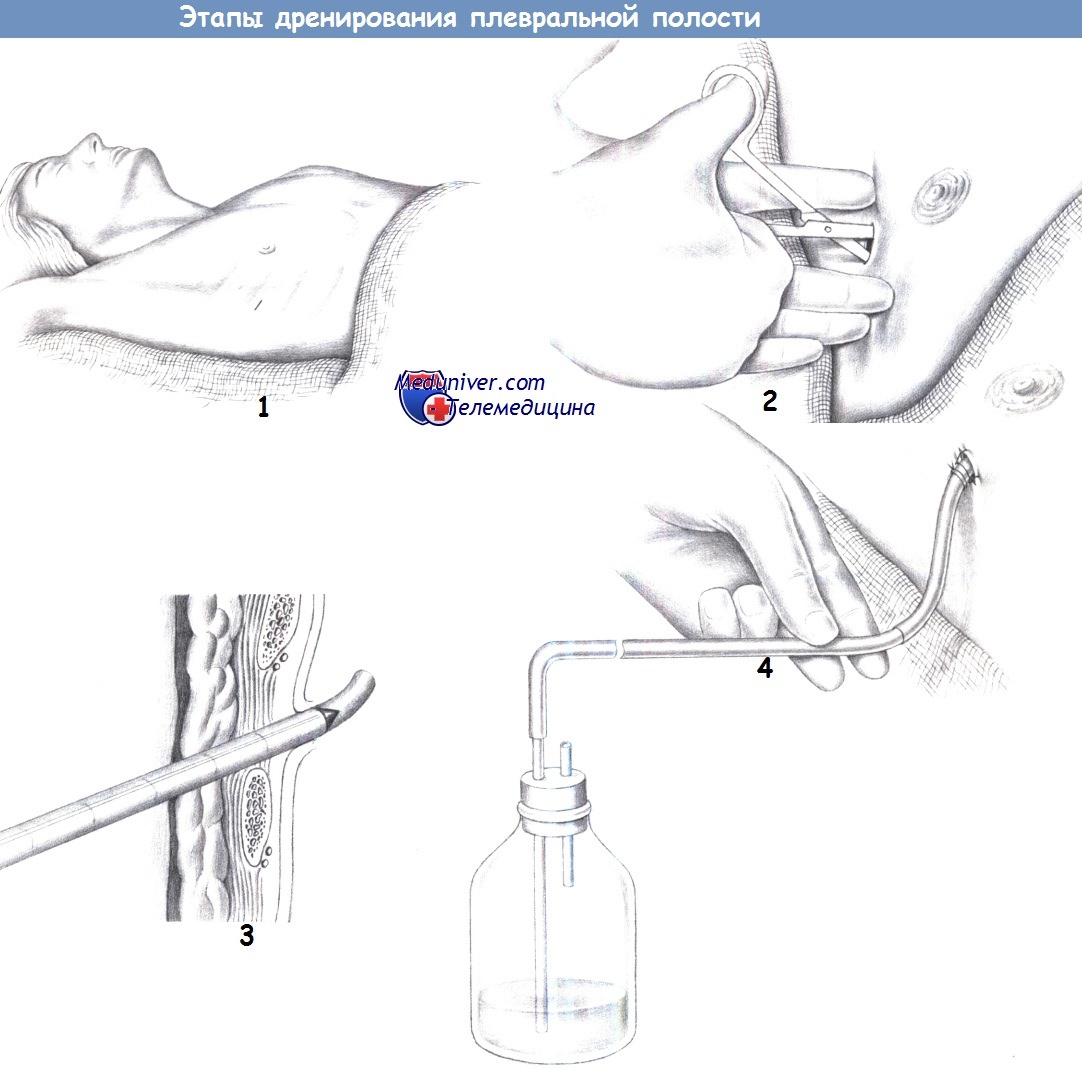

д) Положение пациента. Лежа на спине, рука над головой.

е) Точки для дренирования плевральной полости:

– Экстренный: пятое межреберье по передней подмышечной линии.

– Простой пневмоторакс: второе межреберье по среднеключичной линии.

– Возможно введение дренажа под ультразвуковым наведением.

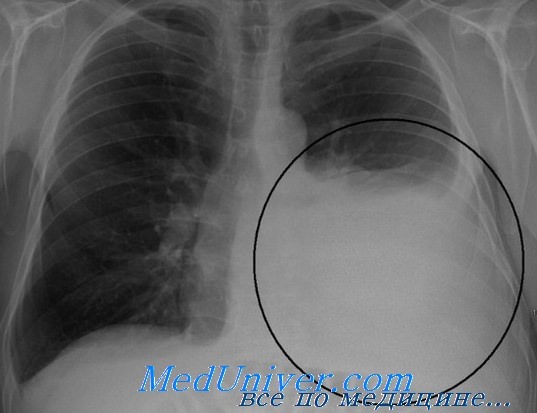

Рентгенограмма при гемотораксе

ж) Этапы дренирования плевральной полости:

– Доступ

– Вскрытие плевральной полости

– Введение дренажа

– Водяной замок

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Всегда вводите дренаж непосредственно над верхним краем ребра.

– Выполняйте введение под пальцевым контролем («миниторакотомия»).

– В случаях неадекватного расправления легкого вводите более одного дренажа и присоедините их к аспирационной системе при разряжении 15-25 см водн. ст.

– Плевральный дренаж, постоянно отводящий воздух, нельзя пережимать из-за риска ятрогенного напряженного пневмоторакса.

– После первого рецидива (не позднее) спонтанного пневмоторакса необходимо выполнение торакоскопической ревизии.

и) Меры при специфических осложнениях. При упорном пневмотораксе – торакоскопия или торакотомия.

к) Послеоперационный уход после дренирования плевральной полости. Медицинский уход: удаляйте дренаж после пробного пережатия и контрольной рентгенографии.

л) Техника дренирования плевральной полости:

– Доступ

– Вскрытие плевральной полости

– Введение дренажа

– Водяной замок

1. Доступ. При пневмотораксе плевральный дренаж может быть введен вентрально через второе межреберье, а при рецидивирующем плевральном выпоте или эмпиеме плевры – через пятое-седьмое межреберье по передней или средней подмышечной линии. После инфильтрации 10-20 мл 1% местного анестетика сделайте короткий горизонтальный разрез кожи, немного каудальнее планируемого места пункции.

2. Вскрытие плевральной полости. После тупой диссекции тканей ножницами до плевры, рекомендуется вскрыть париетальную плевру, чтобы уменьшить сопротивление при введении троакара. Для этого обязательно должна быть выполнена анестезия плевры. Самый безопасный метод создания достаточно большого отверстия – введение дистальной фаланги указательного пальца в плевральную полость («миниторакотомия»).

3. Введение дренажа. После вскрытия плевры ножницами, через тот же пункционный канал вводится плевральный дренаж, снабженный троакаром.

По троакару, который проводится только через грудную стенку, дренаж продвигается дальше в плевральную полость, после чего троакар извлекается. При введении дренажа в дорзальном направлении его конец не должен перегибаться. Для профилактики кровотечения дренаж вводится непосредственно над ребром, не затрагивая межреберных сосудисто-нервных пучков.

Стальной троакар продвигается осторожно, чтобы предотвратить перфорацию легкого с последующим образованием свища. Выделение жидкости по дренажу указывает на его правильное положение.

4. Водяной замок. Следующий важный шаг – немедленное присоединение дренажа к системе с водяным замком, к которой может быть подключена аспирационная система с разряжением 15-20 см водн. ст. Плевральный дренаж надежно подшивается к коже одним или двумя прочными нерассасывающимися швами, которые в то же время закрывают кожную рану.

Видео техники дренирования плевральной полости

– Также рекомендуем “Этапы и техника срединной стернотомии”

Оглавление темы “Техника хирургических операций”:

- Этапы и техника дренирования плевральной полости

- Этапы и техника срединной стернотомии

- Этапы и техника заднебоковой торакотомии

- Этапы и техника подмышечной торакотомии

- Этапы и техника атипичной резекции легкого

- Этапы и техника торакоскопической атипичной резекции легкого

- Этапы и техника верхней лобэктомии справа

- Этапы и техника пневмонэктомии (пульмонэктомии)

- Этапы и техника торакоскопической плеврэктомии

- Этапы и техника операции при разрыве диафрагмы

Источник