Гипертрофия правого предсердия противопоказания

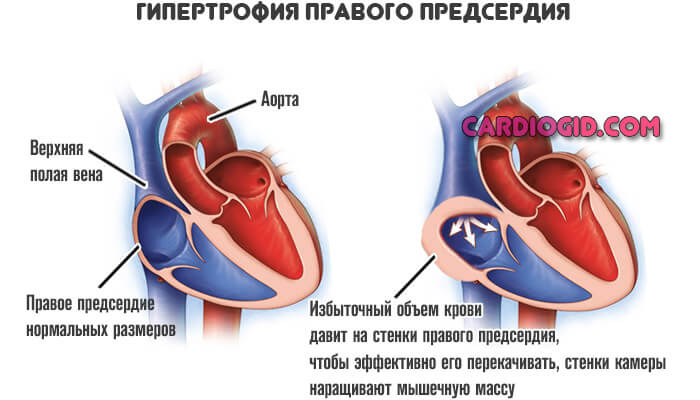

Гипертрофия правого предсердия — это расширение, утолщение стенки миокарда на уровне этой камеры. На начальных этапах не проявляет себя никак, кроме редких исключений. Далее симптоматика представлена не только кардиальными, но и дыхательными признаками. Клиническая картина яркая, качество жизни пациента существенно падает.

Без грамотной своевременной помощи велика вероятность смерти от остановки сердца, отека легких. Терапия консервативная или оперативная, при устранении первопричины. Зависит от диагноза.

В основном количестве случаев процесс имеет замкнутый, парадоксальный характер: гипертрофия провоцируется проблемами с бронхолегочной системой и их же усугубляет в дальнейшем.

В крайне редких случаях может быть вариантом физиологической условной нормы (у спортсменов).

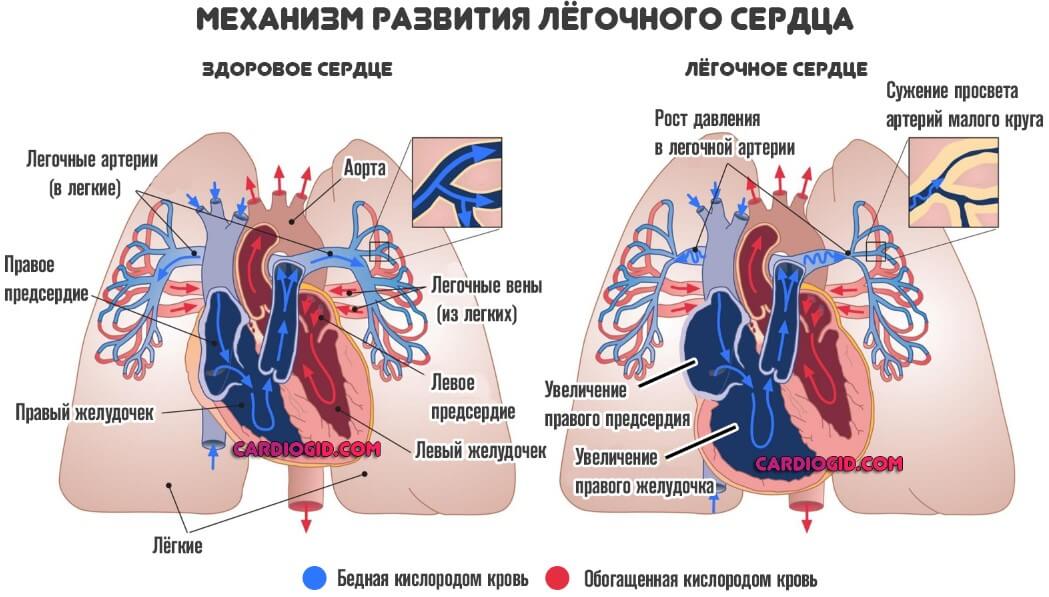

Механизм развития

Увеличение правого предсердия — результат роста давления в легочной артерии, прочих сосудах малого круга, также перегрузки камеры кровью в результате влияния того или иного фактора.

Выявление играет диагностическую роль, потому как гипертрофия имеет несколько типов.

Рост давления в легочной и прочих артериях развивается как итог нарушения гемодинамики, пороков сосудов, гипертонической болезни.

Ослабевает нормальный отток крови из правого предсердия, остатки жидкой соединительной ткани давят на стенки, провоцируя адаптивные механизмы.

Нагрузка на предсердие увеличивается, орган разрастется. Наращивает мышечную массу, чтобы повысить сократительную способность и предотвратить разрыв тканей.

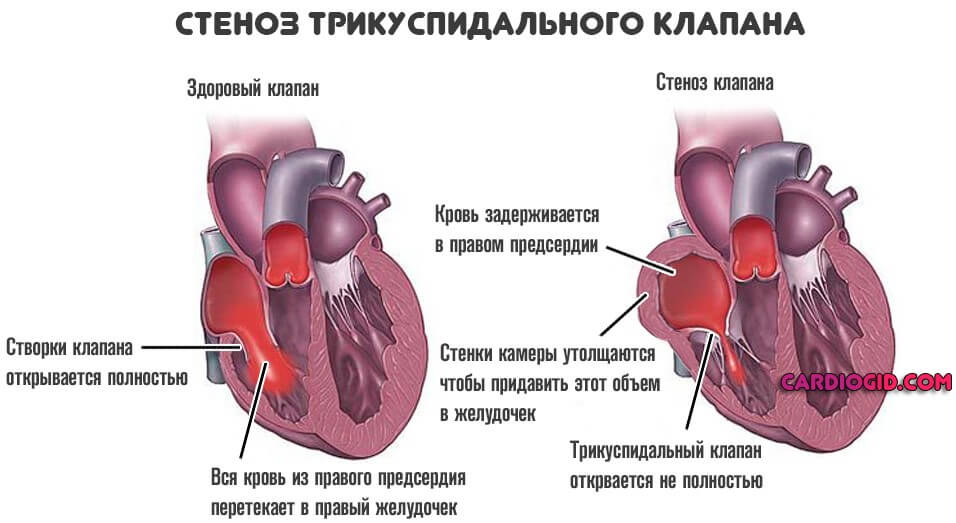

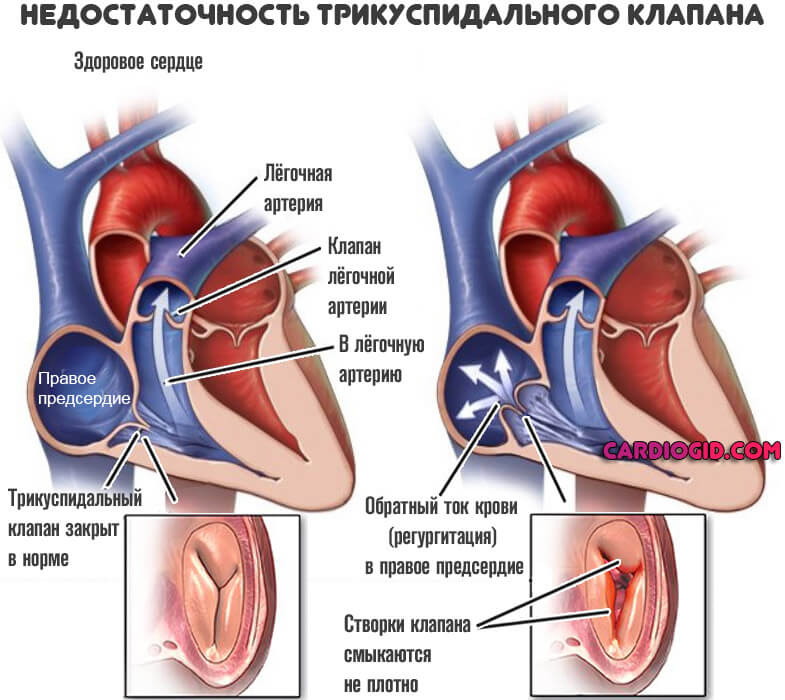

Другой механизм связан с дисфункцией трехстворчатого (трикуспидального) клапана. Он прикрывает проход между правыми предсердием и желудочком.

Нарушение работы приводит к неполному выбросу крови, росту давления в камерах и их гипертрофии по тем же причинам.

Исходя из происхождения процесса, механизма становления, выделяют три формы:

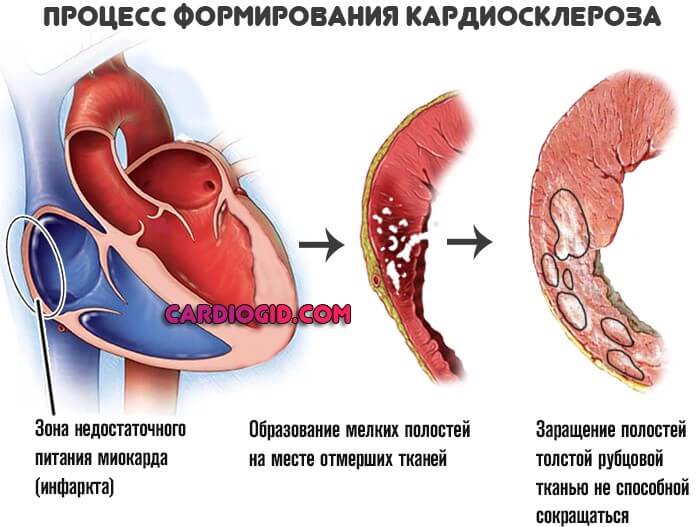

- Кардиосклеротическая разновидность. Возникает как итог перенесенного воспаления, инфаркта и прочих явлений того же рода (коронарная недостаточность, ИБС). Место поражения рубцуется, клетки грубо располагаются вокруг области, ткани разрастаются искусственно. Отсюда увеличение объема, нарушение нормальной активности.

- Компенсаторный тип. Развивается в результате влияния негативного фактора: роста давления в легочной артерии, сосудах малого круга, прочих процессов.

- Рабочая разновидность. Формируется у пациентов, профессионально занятых спортом. Реже ведущих подобную физическую активность в рамках работы (грузчики, иные).

Определение механизма играет большую роль в диагностике. Это основа для назначения грамотной терапии.

Причины

Факторы могут быть сердечными и внекардиальными. Одни приводят к развитию дефекта быстрее. Прочие на протяжении длительного срока (от 3 лет и свыше).

Примерный перечень:

Артериальная гипертензия

Представляет собой стабильный рост давления. Итог сочетания группы моментов, которые и приводят к изменению показателей тонометра.

По мере прогрессирования уровни АД стабилизируются на высоких отметках, отмечается усиление выброса в предсердия. Напряжение на стенки камер растет, первый удар приходится именно на правую структуру. Отсюда утолщение и начало компенсаторного механизма.

На 3-й стадии гипертонической болезни помочь радикальным образом уже нельзя. Велик риск выработки резистентности к терапии, тогда показатель будет снижаться незначительно или не полностью.

Нагрузка все равно присутствует. Потому показаны регулярные госпитализации для коррекции схемы терапии. Иначе велик риск летального исхода в перспективе 5-10 лет с постановки диагноза. Возможно меньше.

Изменение массы тела в сторону увеличения

Ожирение признается болезнью далеко не всеми. Это патологический процесс, но не он виновен в гипертрофировании.

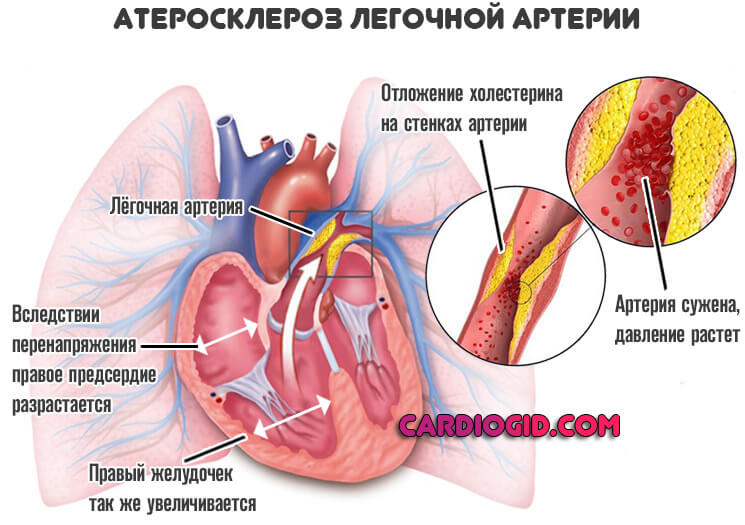

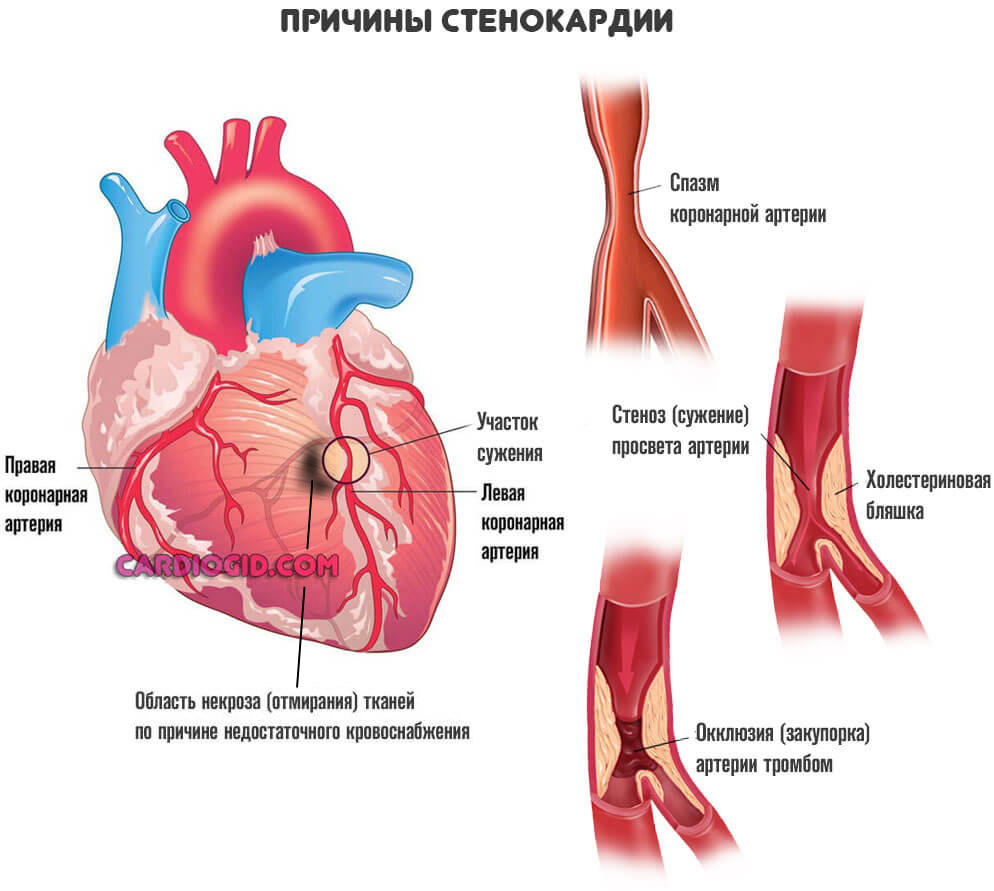

Увеличенное правое предсердие — это результат текущего атеросклероза, закупорки просвета в первую очередь легочной и коронарных артерий холестериновыми отложениями — бляшками.

Отсюда рост давления, перенапряжение камер, ишемия тканей миокарда и двойственный механизм развития нарушения.

Обменные состояния купируют статинами. Лечение назначается на ранних стадиях, пока не началась генерализованные клеточные нарушения.

Стрессы длительного характера

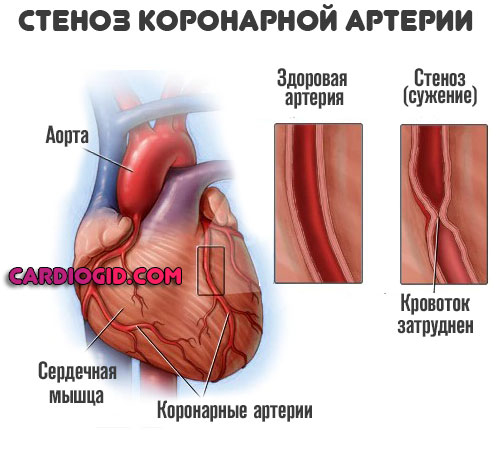

Сопровождаются выбросом кортикостероидов и катехоламинов. Кортизол и адреналин как основные. Они вызывают сужение сосудов, в том числе коронарных. Рост артериального давления, затем наступают нарушения работы сердца.

Восстановление представляет большие трудности. Показана психотерапевтическая помощь, освоение методов релаксации, перемена профессиональной деятельности, прочие мероприятия. Зависит от случая.

Длительное время организм в таком состоянии существовать не способен.

Пороки развития сосудов врожденного и приобретенного характера

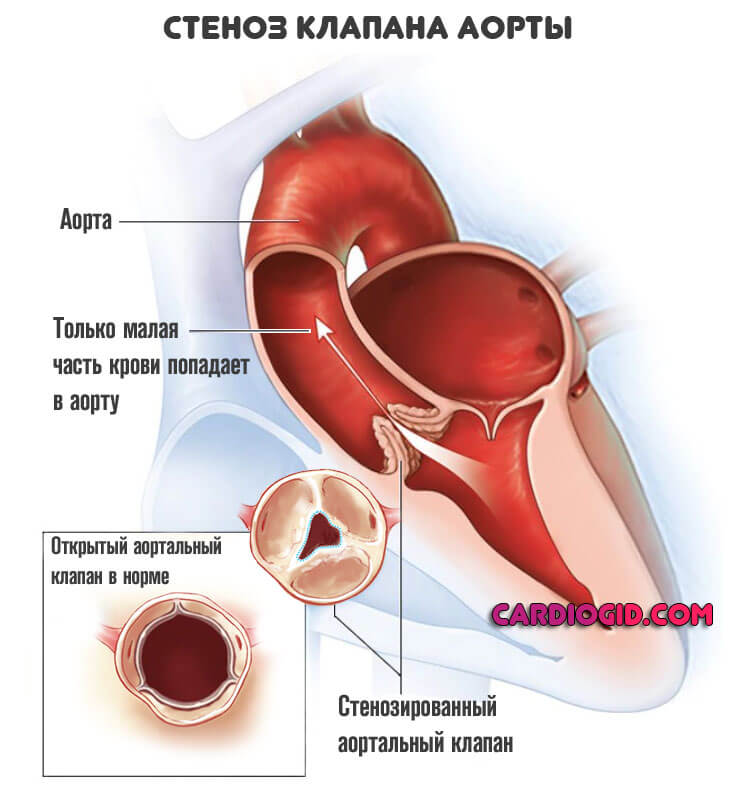

Как пример — стеноз легочной артерии или аортального клапана.

Заканчивается нарушением движения крови по малому (лёгочному) кругу, ростом давления в сосудах. Напряжение на стенки камер тоже увеличивается.

Такие процессы трудно поддаются коррекции. Медикаменты борются только с симптомами, а первопричина остается нетронутой.

Пороки трикуспидального клапана

Трехстворчатая структура перекрывает просвет между правым предсердием и желудочком. При нарушении работы возникает неполный выброс крови в следующую камеру, либо обратный ее ток — регургитация.

Часть жидкой соединительной ткани остается в предсердии и давит на стенки. В качестве компенсаторного механизма возникает утолщение.

С одной стороны это предотвращает разрыв, с другой позволяет активнее перекачивать кровь. Подробнее о трикуспидальной регургитации читайте в этой статье.

Лечение назначается сразу после выявления. Запущенные или опасные случаи корректируются хирургическим путем. Операция существенно увеличивает шансы на выживание и сохранение здоровья.

Перенесенный инфаркт

Некроз кардиальных тканей, миокарда. Сопровождается выраженной симптоматикой, потому спутать патологический процесс с другими трудно. Требует срочной госпитализации и первой помощи.

Даже в случае успеха, которым признается сохранение жизни пациенту, наблюдается ишемическая болезнь. Она налагает массу ограничений на бытовые, профессиональные условия.

Также требуется постоянное лечение под контролем кардиолога. Применяются протекторы, антиаритмические, противогипертензивные средства и прочие.

Причиной гипертрофии правого предсердия оказывается рубцевание тканей, грубая эпителизация поврежденных областей.

Стенокардия

Вариант коронарной недостаточности наравне с инфарктом. Процесс на столь опасный, дает шансы на излечение, время на диагностику.

Протекает приступами. Каждый такой эпизод приводит к отмиранию небольшой части мышечного слоя, некрозу. Далее, так же как при инфаркте, погибшие ткани замещаются толстыми, рубцовыми.

Подробнее о симптомах приступа стенокардии и методах ее лечения читайте здесь.

Воспаление легких или пневмония

Септическое поражение паренхимы. Сопровождается длительными нарушениями газообмена, ростом давления в малом круге.

Возможны повреждения кардиальных структур, тем более при длительно текущем или хроническом процессе.

Лечение в стационаре, с устранением признаков дыхательной недостаточности, противомикробной терапией и восстановлением активности работы сердца.

Бронхиальная астма

Большинство случаев составляет аллергическая ее разновидность. Она не поддается полному излечению, поскольку имеет иммунный характер. Есть шансы добиться стойкой многолетней ремиссии.

Длительное течение сопровождается выходом процесса из-под контроля, нарастанием явлений дыхательной недостаточности и нарушением нормального газообмена, ростом давления в малом круге.

Итог — гипертрофия не только предсердия, но и правого желудочка (лёгочное сердце).

Требуется систематическое применение глюкокортикоидов и бронходилататоров (с осторожностью, последние вымывают калий и нарушают сократимость миокарда).

Хроническая обструктивная болезнь легких

Бич курильщиков и работников вредных промышленных предприятий.

Нарушения имеют необратимый характер. Тотального излечения ждать не стоит. Перевести патологический процесс в ремиссию также непросто. Необходимы длительные периоды терапии, мощными препаратами на основе гормонов. Отказ от курения уже не поможет.

Длительные занятия спортом

Приводят к искусственному разрастанию камер сердца. Это итог чрезмерной физической активности, ответ на необходимость нормализовать кровяной выброс.

Органический дефект ассоциирован с брадикардией (снижением ЧСС), падением артериального давления. Это часть общей клинической картины.

«Сердце спортсмена» считается вариантом физиологической нормы, но за лицами с таким характером профессиональной деятельности нужно тщательно наблюдать.

Утолщение правого предсердия — не единственное изменение. разрастаются и остальные камеры.

Воспаления миокарда, околосердечной сумки

Инфекционного или аутоиммунного характера. Приводят к последствиям, похожим на итоги инфаркта.

Причины гипертрофии ПП — результат кардиальных и бронхолегочных патологий.

Симптомы

Признаки процесса зависят от степени и выраженности нарушения. На ранних стадиях возникают такие моменты:

- Легкое жжение в грудной клетке, возможно покалывание. Боли слабые, не выраженные. Длительность минимальна. Купируются Нитроглицерином.

- Кашель. Интенсивного характера, непродуктивный, мокроты нет. Усиливается в ночное время, может сопровождаться кровохарканием.

- Бледность кожных покровов. Слизистых оболочек.

- Цианоз носогубного треугольника. Посинение области вокруг рта.

- Одышка. Сначала связанная с интенсивной физической нагрузкой. Отклонения могут обнаружить только спортсмены, человек без ежедневных тренировок не добирается до порога, когда симптом заявляет о себе. Затем в состоянии покоя. Проявление сопровождает пациента на постоянной основе и не купируется бронхорасширяющими средствами.

- Чрезмерная утомляемость без физической активности. Слабость, сонливость, апатия. Снижение способности к труду.

Подобные симптомы наблюдаются и в более позднее время, но усугубляются и дополняются рядом признаков.

Среди тревожных моментов:

- Кровохаркание. Не имеет ничего общего с туберкулезом, но нужно проведение дифференциальной диагностики. По меньшей мере, рентгена, а лучше компьютерной томографии для отграничения.

- Отечность нижних конечностей. Сначала страдают только ступни, потом лодыжки. Далее процесс охватывает всю ногу или сразу обе.

- Увеличение печени. Болезненные ощущения в правом подреберье, при пальпации обнаруживается выступающий за край орган. В отсутствии лечения нарастают явления воспалительного, деструктивного процесса. Возможно скопление жидкости в брюшной полости или асцит, желтуха, прочие явления.

- Набухание шейных сосудов. Указывает на рост венозного давления. Это следствие застоя крови.

- Нарушение ритма сердца. По типу брадикардии, мерцания желудочков. Субъективно ощущается как замирание в грудной клетке, перебои, тяжесть и прочие моменты

- Головная боль. В затылочной области. Темени.

- Вертиго. Вплоть до невозможности устоять на ногах.

- Тошнота. Крайне редко — рвота. Признаки неврологического дефицита.

Возможны обмороки. Указывают на нарушение кровообращения в церебральных структурах.

Оценка в системе.

Диагностика

Проходит в амбулаторных условиях. В большинстве случаев время на качественное обследование есть, главное обратиться до развития угрожающих явлений.

Примерный перечень мероприятий:

- Устный опрос больного, сбор анамнестических данных.

- Аускультация. Выслушивание сердечного звука. Отмечаются шумы различного характера. Но не всегда.

- Измерение артериального давления, частоты сокращений. Оба показателя могут быть в норме или отклонены. По характеру нарушения говорят о том или ином вероятном диагнозе.

- Суточное мониторирование. Регистрация жизненно важных показателей в течение 24 часов. Используется для оценки состояния в динамике.

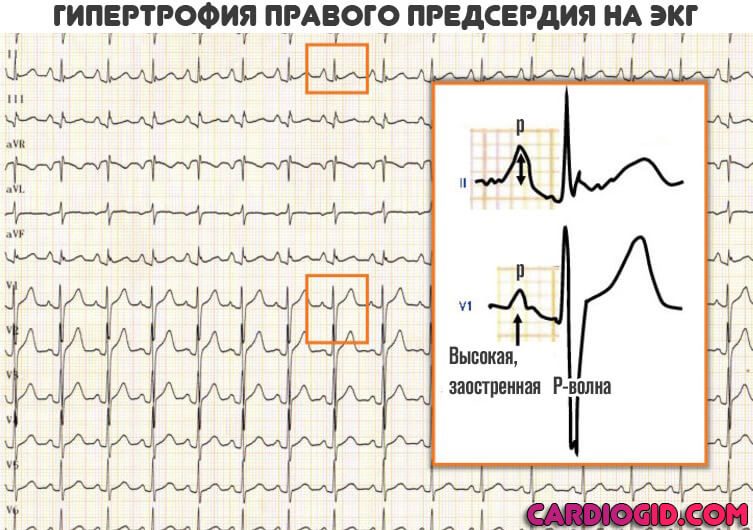

- Электрокардиография. Выявление функциональных нарушений со стороны мышечного органа.

- Эхокардиография. Методика визуализации. Используется для определения дефектов, их локализации и степени выраженности.

- МРТ или КТ грудной клетки по мере необходимости.

- Оценка неврологического статуса.

- УЗИ печени и органов брюшной полости.

Анализ крови общий, биохимический, также не гормоны (при подозрениях на эндокринные нарушения).

Признаки на ЭКГ

- Характерный признак на кардиограмме — деформация предсердного зубца P (заострение, в нормальном состоянии он округлый, без зазубрин) и его уширение.

- Изменение частоты сокращений. Сначала в сторону тахикардии, на поздних стадиях ЧСС падает до 60 и ниже.

Оценка проводится диагностом, затем повторно кардиологом на приеме.

Гипертрофия правого предсердия на ЭКГ проявляется повышением и заострением P-волны. Остальные моменты играют второстепенную роль и позволяют оценить уже сам характер сопутствующих нарушений.

Лечение

Проводится под контролем кардиолога. На ранних этапах, если катастрофических дефектов еще нет, показано динамическое наблюдение. Каждые 3-6 месяцев кардиография и ЭХО-КГ, также изменение давления, ЧСС.

Ухудшение, прогрессирование — основание для срочного назначения медикаментов. По показаниям прибегают к хирургическому лечению патологии.

Перечень лекарственных средств симптоматического и этиотропного, сердечного действия:

- Кардиопротекторы. Нормализуют метаболизм в клетках. Милдронат.

- Антиаритмические. При экстрасистолии, фибрилляции, пароксизмальной тахикардии. Хинидин. При непереносимости — Амиодарон. Другие использовать не рекомендуется.

- Бета-блокаторы. Анаприлин, Метопролол. Для коррекции уровня артериального давления и купирования синусовых форм аритмии.

- Сердечные гликозиды. Стабилизируют сократительную способность миокарда. Но используются малыми курсами, с осторожностью. После инфаркта не назначаются.

- Диуретики. Для выведения лишней жидкости и снижения нагрузки на сердце.

- Гепатопротекторы. Чтобы предотвратить повреждение клеток печени.

Прочие наименования показаны при внекардиальных причинах.

Операция — крайняя мера. Назначается при пороках сосудов, самого сердца и клапанов. Опухолях, аневризмах и др.

Внимание:

К народным методам прибегать нельзя, они в лучшем случае бесполезны, тогда не стоят затраченного времени и денег, в худшем — опасны.

В рамках реабилитации и дальнейшего лечения показан отказ от курения, спиртного. Нормализация рациона (стол №10).

Рабочая или физиологическая разновидность вообще не требует терапии. Нужно постоянно наблюдать за пациентом. При необходимости применяют кардиопротекторы.

Прогрессирование патологии ассоциировано с плохим исходом. Помочь в силах только трансплантация органа.

Прогноз

Зависит от основного патологического процесса. Ранние формы дают 100% выживаемость. Образ повседневного существования почти не страдает, пациент может продолжать прежнюю активность с незначительными ограничениями.

При присоединении пороков прогрессирование в разы быстрее. Смерть наступает в 30% случаев.

Артериальная гипертензия, рост легочного давления и прочие неизлечимые по характеру патологии не гарантируют раннего летального исхода. Зависит от момента начала курации.

Возможность радикального вмешательства характеризуется резким улучшением прогноза.

Вопросы о вероятном исходе стоит адресовать ведущему врачу. Потому рекомендуется обращаться к одному и тому же кардиологу. Он учтет все факторы и даст примерный ответ.

Возможные осложнения

- Основное последствие — легочное сердце. Это специфический порок, сопровождается дисфункцией органа. Трудно поддается терапии.

- Дыхательная недостаточностью. Нарушение газообмена и смерть от асфиксии в определенный момент.

- Инфаркт.

- Инсульт. Некроз нервных тканей, локализованных в головном мозге. Развивается неврологический дефицит .

- Остановка работы мышечного органа, асистолия.

- Отек легких.

Предотвращение осложнений — одна из ключевых задач лечения.

Перегрузка правого предсердия — результат нарушения дыхательной деятельности и кардиальных проблем. Обычно в комплексе.

Диагностика — задача первоочередная, нужно выявить сам процесс и определить его происхождение.

Далее сценарий зависит от полученных данных. На ранних этапах есть шансы на полную компенсацию состояния, затем все куда хуже. Но отчаиваться в любом случае не нужно.

Источник

Сердце человека представлено четырьмя камерами: предсердиями и желудочками (справа и слева). Боковые стенки полостей образуют характерные очертания органа на рентгеновских снимках. Правое предсердие (ПП) – наименьшая из камер, расположенная у основания (верхней части) сердца. Полость ПП объединена с правым желудочком посредством атриовентрикулярного соединения и трикуспидального клапана. Венечная борозда служит границей между отделами на наружной поверхности, которая плохо визуализируется из-за массивности перикарда (околосердечной сумки).

Строение

Полость предсердия не рассчитана на большой одноразовый объем крови, поэтому толщина стенок составляет 2-3 мм (в пять раз меньше, чем у желудочка). Достаточное количество мышечных волокон и функциональность работы клапанов позволяет избежать перегрузки.

Анатомия

Анатомическое строение правого предсердия представлено шестигранной кубической камерой. Характеристика основных ориентиров и элементов каждой из стенок – в таблице:

| Стенка | Структурная основа | С чем граничит | Образования |

|---|---|---|---|

| Внутренняя (левая) | Межпредсердная перегородка | Левое предсердие | Овальная ямка (во внутриутробном периоде и у недоношенных детей на ее месте располагается отверстие, которое закрывается на первых неделях жизни новорожденного) |

| Верхняя | Локальное расширение полости ПП (пазуха полых вен – ПВ) | ПВ, которые заканчивают большой круг кровообращения |

|

| Внешняя (правая) | Трехслойная сердечная стенка | Легочная ткань (под плеврой) | По краю проходит нижний пучок гребенчатых мышц – валикообразные выпячивания, спрятанные под эндокардом |

| Задняя | Диафрагма | Внутренняя поверхность части ПП гладкая, без дополнительных образований | |

| Передняя | Правое ушко (суженная часть полости ПП, направленная вперед и влево) | Грудина и ребра, плевра средостения | Перекрещивающиеся гребенчатые мышцы, которые выстилают полость |

| Нижняя | Правое предсердно-желудочковое отверстие | Правый желудочек | Трехстворчатый (трикуспидальный) клапан |

Сосуды правого предсердия

Кардиомиоциты ПП кровоснабжаются правой коронарной артерией, которая начинается от синуса аорты и ложится в отведенную венечную борозду. На пути сосуд отдает ветви:

- к синусно-предсердному узлу (главный водитель сердечного ритма);

- предсердным (2-6), которые снабжают ушко и близлежащие ткани;

- промежуточной ветви (питает основную массу миокарда).

Отток венозной крови от миокарда правого предсердия происходит двумя путями:

- По коронарным венам жидкость попадает в венечный синус левой части диафрагмальной поверхности сердца. Длина пазухи составляет 2-3 см и открывается в полость ПП в области впадения нижней полой вены.

- Непосредственный отток из сосудов мелкого калибра (группа «правых предсердных вен» Вьессена-Тибизия) в полость камеры.

Лимфатическая система правых отделов сердца представлена тремя сетями:

- глубокой (подэндотелиальной);

- промежуточной (миокардиальной);

- поверхностной (подэпикардиальной).

Отработанная лимфа с локальной системы попадает в крупные сосуды, на пути которых находятся регионарные узлы.

Гистология

Забор венозной крови со всего организма и направление в малый круг кровообращения требует специфического строения стенок правого предсердия. Гистологическая структура ПП представлена в таблице:

| Оболочка | Слои | Особенности строения | Функции |

|---|---|---|---|

| Эндокард | Эндотелий | Эпителиальная ткань на толстой базальной мембране |

|

| Подэндотелиальный | Содержит клетки-предшественники для восстановления эндотелия | ||

| Мышечно-эластичный | Состоит из гладких миоцитов и эластических волокон | ||

| Соединительнотканный | Представлен:

| ||

| Миокард | Кардиомиоциты – мышечные клетки, образующие волокна | Сократительные кардиомиоциты с переплетенными волокнами |

|

| Проводящие клетки | Пейсмекерные («задающие ритм»). В области синоатриального узла генерируют импульсы, отвечающие за сокращение сердца | ||

| Переходные – составляющая часть проводящей системы сердца. Образуют «каналы» для прохождения волны возбуждения | |||

| Волокна Пуркинье передают импульс из проводящей системы к рабочим кардиомиоцитам | |||

| Рыхлая соединительная ткань | Свободно размещенные пучки волокон | Разграничивает отдельные группы хаотически расположенных кардиомиоцитов | |

| Эпикард | Поверхностный слой коллагеновых волокон | Тонкая пластинка соединительной ткани, покрытая мезотелием (разновидность эпителия, способная продуцировать жидкость), которая срастается с миокардом |

|

| Эластические пучки | |||

| Глубокие коллагеновые волокна | |||

| Коллагеново-эластический слой |

Все камеры сердца заключены в наружное полостное образование из соединительной ткани – перикард (околосердечная сумка).

Функции и участие в кровообращении

Особенности расположения и строения стенок ПП регулируют выполнение функций камеры:

- Контроль ритма сердечных сокращений, который реализуется за счет конгломерата пейсмекерных клеток, расположенного между устьем верхней ПВ и правым ушком.

- Забор крови со всего организма через системы верхней и нижней полых вен. В их устьях нет клапанов, поэтому ПП наполняется даже при низком венозном давлении.

- Регуляция артериального давления за счет:

- рефлексов от барорецепторов (нервные окончания, реагирующие на снижение кровяного давления в полсти ПП): переданный сигнал в гипоталамус стимулирует выработку вазопрессина, задержку жидкости в организме и стабилизацию показателей;

- натрийуретического пептида, который расширяет периферические сосуды и снижает объем циркулирующей жидкости (путем диуреза) при артериальной гипертонии.

- Депонирование крови (резервуарная функция) обеспечивается правым ушком при перегрузке ПП (избыток жидкости растягивает стенки структуры).

Роль правого предсердия в системной гемодинамике обусловлена:

- сбором венозной крови (ПП – функциональное окончание большого круга гемодинамики);

- наполнением правого желудочка;

- формированием и контролем работы трикуспидального клапана, патологии которого вызывают расстройства в малом и большом круге гемодинамики.

Выраженные дистрофические повреждения стенок ПП ведут к аритмиям, застою крови в периферических сосудах (отеки ног, увеличение печени, жидкость в животе, грудной полости) и системной недостаточности.

Нормальные показатели работы правого предсердия

Оценивают функциональное состояние синусно-предсердного узла с помощью:

- Объективного осмотра, измерения частоты пульса на лучевой артерии (в норме 60-90 ударов за минуту удовлетворительного наполнения). Сниженные показатели характерны для патологий проводящей системы (блокады) или синдрома слабости синусового узла.

- Инструментальных исследований: ЭКГ (электрокардиография) и ЭхоКГ (эхокардиография).

Информацию о функционировании камер сердца получают с помощью ультразвукового метода ЭхоКГ. Дополнительное применение режима доплеровского сканирования на УЗИ визуализирует скорость и направление потоков крови в полостях.

Средние размеры правого предсердия на ЭхоКГ:

- конечный диастолический объем (КДО): от 20 до 100 мл;

- структурная целостность полости ПП (у недоношенных детей – дефект межпредсердной перегородки);

- обратный ток крови (регургитация) во время систолы желудочков при пролапсе и недостаточности трикуспидального клапана;

- давление: систолическое 4-7 мм рт. ст., диастолическое – 0-2 мм рт. ст.

Правое предсердие на ЭКГ представлено начальным отделом зубца Р. Прохождение нервного импульса вызывает появление амплитуды (подъем над изолинией). Протяженность зубца определяется скоростью проведения сигнала.

Во время анализа электрокардиограммы оценивают зубец Р целиком (правое предсердие и левое предсердие одновременно). Нормативные показатели:

- симметричность, наличие во всех отведениях;

- длительность 0,11 с;

- амплитуда 0,2 мВ (2 мм на пленке).

Перечисленные значения изменяются при нарушении внутрисердечной проводимости, массивном повреждении миокарда.

Признаки поражения камеры сердца

Дисфункция правого предсердия чаще всего развивается на фоне комбинированного поражения миокарда (клапанные пороки, ишемическая болезнь). Клинические проявления носят неспецифический характер, поэтому требуется комплекс исследований для постановки диагноза.

Характерные нарушения работы ПП:

- гипертрофия;

- перенапряжение;

- наличие тромба;

- дилатация;

- аритмии (при вовлечении в процесс синоатриального узла).

Симптомы увеличенной нагрузки

Увеличенная нагрузка на камеры сердца развивается при повышении сопротивления или объема жидкости.

Характерные отклонения при перегрузке правого предсердия:

- увеличение КДО (200-300 мл);

- утолщение слоя миокарда (более 3-4 мм);

- повышение давления (систолического и диастолического) в полости.

Нагрузка на ПП возрастает при стенозе выхода из правого желудочка. После завершенного сокращения во время систолы – небольшой объем крови остается в камере, для выталкивания которого необходимы дополнительные усилия. С каждым новым циклом количество остаточной жидкости увеличивается – возникает перенапряжение правой половины сердца.

При некорригируемом стенозе аортального устья или патологии митрального клапана (дефекты левых отделов) компенсаторно развиваются изменения в правом предсердии и желудочке.

Гипертрофия

Гипертрофией называют разрастание мышечной массы миокарда, которое развивается для компенсации патологических изменений внутренней гемодинамики.

Изменения при электрокардиографии, характерные для гипертрофированного ПП:

- выраженный зубец Р в отведениях І, ІІ ;

- высота превышает 0,2 мВ (больше двух мм), ширина остается в пределах нормы;

- в отведениях V1 и V2 остроконечная и высокая (более 0,15 мВ) передняя половина зубца Р.

Незначительное утолщение миокарда на ЭхоКГ не визуализируется, поэтому ЭКГ остается основным методом диагностики гипертрофии правого предсердия.

Расширение

При значительном расширении полости ПП конечный объем камеры достигает 200-300 мл и более. Подобное увеличение правого предсердия развивается при растяжении волокон вследствие:

- клапанных пороков (нарушенный отток крови, поэтому стенки сначала разрастаются, а при истощении запасов энергии – истончаются);

- постинфарктных аневризм;

- дилятационной кардиомиопатии – патология неясного генеза, которая характеризуется расширением камер сердца и снижением сократительной способности.

Наличие тромба

Тромб (кровяной сгусток) в ПП чаще всего заносится с током венозной крови от нижней конечности (по полым венам). Риск патологии возрастает при тромбофлебите, варикозной болезни вен и других заболеваниях сосудов.

Для выявления нарушений используют чреспищеводную эхокардиографию – метод ультразвуковой диагностики с заведенным в просвет пищевода датчиком. Сгусток визуализируется как эхопозитивное (относительно светлых оттенков) образование в полости ПП.

«Местный» тромб (сформированный в полости камеры) расположен на ножке – тонком выросте, которым крепится к стенке ПП и перемещается под действием потока крови. Мобильность сгустка — причина резкого ухудшения состояния пациента (самочувствие улучшается в положении лежа). Пристеночный тромб отличается более стабильной клиникой.

Отрыв сгустка приводит к тромбоэмболии – основной причине инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

Фото тромба в ПП

Методы диагностики нарушений

Комплексная диагностика нарушений работы правого предсердия включает:

- рентгенографию органов грудной клетки (диагностируется смещение границ или увеличение размеров сердца);

- электрокардиографию (биоэлектрическая характеристика миокарда, состояние проводящей системы сердца);

- ультразвуковое исследование (ЭхоКГ);

- доплер-диагностика для изучения скорости, объема и наличия препятствий для кровотока.

Широкое распространение обрели функциональные методы, которые оценивают реакцию организма на стрессовые тесты. Например, для ЭКГ-нагрузки используют дозированную ходьбу (тредмил) или велоэргометрию.

Выводы

Наиболее часто встречающейся патологией считается гипертрофия правого предсердия, которая относится к последствиям клапанных пороков или заболеваний дыхательной системы. Например, хронической обструктивной болезни легких. У спортсменов умеренное симметрическое утолщение миокарда развивается из-за регулярных тренировок. Прогноз при патологии ПП зависит от степени тяжести и контроля основного заболевания. Эффективность медикаментозной терапии определяется стадией и наличием плотных соединительнотканных изменений. При выявлении эктопических водителей ритма устанавливают кардиостимулятор.

Источник