Хирургическое лечение ибс показания и противопоказания

Известно, что ишемическая болезнь сердца является процессом нарастающим и необратимым, какими бы медикаментозными средствами она не лечилась. Сегодня ИБС признана самой частой причиной внезапных смертей, а также одной из лидирующих причин смертности населения по общим показателям (30%).

Учитывая тот факт, что это заболевание все чаще диагностируется у работающих граждан (45–50 лет), хирургическое лечение ИБС можно назвать по-настоящему спасительным методом восстановления трудоспособности человека.

Показания к хирургическому лечению

Поскольку восстановить суженный атеросклеротической (холестериновой) бляшкой просвет артерии лекарственными средствами невозможно, хирургическое лечение ИБС, по идее, должно рекомендоваться всем без исключения пациентам с таким диагнозом.

Поскольку восстановить суженный атеросклеротической (холестериновой) бляшкой просвет артерии лекарственными средствами невозможно, хирургическое лечение ИБС, по идее, должно рекомендоваться всем без исключения пациентам с таким диагнозом.

Однако для проведения хирургической операции на сердце требуется наличие целого ряда условий. При определении показаний к хирургическому лечению ИБС необходимо учитывать следующие основные факторы:

- выраженность стенокардии и ее резистентность (невосприимчивость) к медикаментозным методам лечения, то есть клиническую картину ишемии;

- анатомические данные о поврежденном коронарном русле — локализации и степени повреждения коронарных артерий, типе их кровоснабжения, количестве поврежденных сосудов;

- сократительную функцию сердечной мышцы;

- возраст пациента.

Среди этих условий наибольшую важность представляют последние 3, поскольку именно от этих факторов зависят вероятность операционного риска и прогноз заболевания без хирургического вмешательства. Оценка этих факторов позволяет определить целесообразность или бесполезность хирургических методов лечения ИБС. Показаниями для хирургического лечения ишемии считаются:

- многочисленные повреждения коронарных артерий;

- наличие в одной из артерий стволового стеноза;

- наличие сужения устий правой и левой коронарных артерий.

Не проводится хирургическое лечение ИБС при наличии следующих противопоказаний:

- по прошествии менее 4 месяцев после инфаркта;

- при ослаблении миокарда тяжелой сердечной недостаточностью;

- при пониженной сократительной функции сердечной мышцы (при фракциях выброса < 0,3);

- при многочисленных диффузных повреждениях периферических коронарных артерий.

Рассмотрим хирургические методы лечения ИБС подробнее.

Показания к хирургическому лечению ИБС

Ангиопластика и стентирование коронарных артерий

До недавнего времени одним из наиболее часто применяемых методов хирургического лечения ИБС была малоинвазивная методика чрескожной баллонной ангиопластики, которая на сегодня утратила свою актуальность. Причина — слишком краткосрочный, нестойкий эффект. Позже эта методика была дополнена процедурой, позволяющей на долгие годы сохранять эффект расширения просвета сосуда,— стентированием, и стала одним из наиболее популярных способов восстановления артериального просвета.

Описание метода

Методика стентирования коронарных артерий почти идентична баллонной ангиопластике, с той только разницей, что на конце баллончика, вводимого пациенту через вену, вмонтирован небольшой трансформирующийся каркас из металлической сетки, называемый стентом.

Методика стентирования коронарных артерий почти идентична баллонной ангиопластике, с той только разницей, что на конце баллончика, вводимого пациенту через вену, вмонтирован небольшой трансформирующийся каркас из металлической сетки, называемый стентом.

- Сначала пациент получает седативный препарат или же местную анестезию.

- Затем через бедренную вену пациента вводится специальный проводник — катетер — через который к суженной артерии доставляются рентгеноконтрастное вещество и стент.

- Вся операция осуществляется под контролем рентгеновского оборудования. Когда стент оказывается напротив атеросклеротической бляшки, его начинают расширять при помощи надувного баллончика до размеров сосуда.

- Конструкция стента упирается в стенки сосуда и удерживает их в расширенном состоянии.

Эффективность

Для усиления эффективности процедуры разрабатываются все более современные разновидности каркасов из высококачественных материалов — нержавеющей стали или специальных сплавов. Сегодня производятся самые разнообразные стенты:

- не нуждающиеся в баллонном расширении (самораскрывающиеся);

- со специальным полимерным покрытием, дозировано выделяющие лекарственный препарат для профилактики рестеноза (повторного сужения);

- инновационные модели стентов — скаффолды, отличающиеся биологической растворимостью и низкой вероятностью рестеноза, которые через 2 года после операции рассасываются полностью.

Последние разновидности стентов несколько дороже по цене, но отличается большей эффективностью.

Возможные осложнения

Хирургическое лечение ишемической болезни сердца методом стентирования в 90% случаев успешно восстанавливает нормальный артериальный кровоток, не вызывая никаких осложнений. Но в редких случаях негативные последствия все-таки возможны. Они могут проявляться:

- кровотечением;

- нарушением целостности артериальных стенок (диссекцией сосуда);

- проблемами с деятельностью почек;

- возникновением гематом в месте пункции;

- инфарктом миокарда;

- тромбированием или рестенозированием зоны стентирования;

- редко (< 0,05%) — летальным исходом.

Крайне редко может возникнуть закупорка артерии, вследствие чего пациенту требуется срочная операция по аорто-коронарному шунтированию (5 случаев на 1000).

Результат стентирования коронарных артерий

Шунтирование коронарных артерий

Как уже отмечалось выше, бывают ситуации, когда проведение ангиопластики и стентирования невозможно, чаще всего — вследствие сильнейшего стеноза коронарной артерии. Тогда хирургическое лечение ИБС предполагает отработанную в течение десятилетий методику — аортокоронарное шунтирование (АКШ), или подшивку к коронарной артерии «обходного пути».

Как уже отмечалось выше, бывают ситуации, когда проведение ангиопластики и стентирования невозможно, чаще всего — вследствие сильнейшего стеноза коронарной артерии. Тогда хирургическое лечение ИБС предполагает отработанную в течение десятилетий методику — аортокоронарное шунтирование (АКШ), или подшивку к коронарной артерии «обходного пути».

Описание метода

Без сомнения, метод шунтирования коронарных артерий можно назвать самым радикальным способом восстановления кровообращения в артерии.

Суть метода заключается в создании на поврежденной артерии дополнительного «тоннеля» для кровотока из кусочка вены или артерии самого пациента (анастомоз).

Материал берется, в основном, из большой бедренной вены или из лучевой, а также из аорты предплечья.

Сегодня практикуются 3 разновидности АКШ:

- На остановленном сердце пациента с подключением искусственного кровообращения.

- На действующем сердце пациента, без подключения ИК. Такая методика позволяет снизить риск осложнений, сократить продолжительность процедуры и, как следствие, ускорить послеоперационное восстановление. Такая методика под силу только хирургам с большим опытом.

- В последнее время все чаще прибегают к малоинвазивной (с минимальным рассечением) методике, применяемой как на работающем, так и на остановленном сердце с подключением ИК. Она отличается меньшими кровопотерями, снижением количества осложнений инфекционного плана, сокращением периода послеоперационной реабилитации.

Эффективность

Если говорить об эффективности этого вида хирургического лечения ИБС, то его можно назвать наиболее оптимальным методом, способным решить проблему кровоснабжения как при единичном, так и при множественном повреждении артерий. У АКШ отмечаются наиболее высокие показатели положительных исходов операции и достижения устойчивого результата.

Если говорить об эффективности этого вида хирургического лечения ИБС, то его можно назвать наиболее оптимальным методом, способным решить проблему кровоснабжения как при единичном, так и при множественном повреждении артерий. У АКШ отмечаются наиболее высокие показатели положительных исходов операции и достижения устойчивого результата.

Возможные осложнения

Любое хирургическое вмешательство, особенно такое радикальное, как шунтирование коронарной артерии, подразумевает риск возникновения осложнений. Аортокоронарное шунтирование может осложняться:

- тромбозом глубоких вен;

- кровотечением;

- развитием фибрилляции предсердий или инфаркта миокарда;

- расстройством мозгового кровообращения;

- сужением шунта (обходного сосуда);

- инфицированием раны, образованием келоидных рубцов;

- систематическими болевыми ощущениями в месте разреза и другими патологиями.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные ситуации случаются нечасто.

Этапы проведения коронарного шунтирования

Метод наружной контрпульсации

При ситуациях, когда ни один из вышеозначенных методов не может быть применен в силу разных причин, предлагается неинвазивная терапия ишемической болезни в виде методики наружной контрпульсации. Эта методика не относится к видам хирургического лечения ИБС, но ее часто применяют и в предоперационный период, а также во время послеоперационной реабилитации (спустя 1–2 недели). И, конечно, как терапевтическое средство при повреждениях мелких ответвлений коронарных артерий, которые не могут быть стентированы или шунтированы.

При ситуациях, когда ни один из вышеозначенных методов не может быть применен в силу разных причин, предлагается неинвазивная терапия ишемической болезни в виде методики наружной контрпульсации. Эта методика не относится к видам хирургического лечения ИБС, но ее часто применяют и в предоперационный период, а также во время послеоперационной реабилитации (спустя 1–2 недели). И, конечно, как терапевтическое средство при повреждениях мелких ответвлений коронарных артерий, которые не могут быть стентированы или шунтированы.

Описание метода

Суть этого способа заключается в принудительном повышении диастолического давления в аорте и увеличении перфузионного коронарного давления с последующей разгрузкой левого желудочка в момент сжатия (систолы) миокарда.

Воздействие контрпульсации на миокард приводит к уменьшению его потребности в кислороде, усилению сердечного выброса и коронарного кровообращения в целом.

Как проводится процедура?

- Пациента укладывают на кушетку, к грудной клетке подсоединяются электроды электрокардиографа, данные которого выведены на монитор.

- Руки, голени и бедра пациента оборачивают пневматическими манжетами (по типу тонометра).

- На один из пальцев устанавливается датчик для измерения пульса и отображения кровотока в артериях, им же замеряется уровень насыщенности крови кислородом.

- Вся эта система работает синхронно с электрокардиограммой — в момент диастолы (расслабления миокарда и его насыщения кровью) осуществляется последовательное нагнетание воздуха в манжеты. Благодаря этому формируется направленная к сердцу волна крови.

- В момент систолы (сокращения миокарда и выброса крови в аорту) манжеты резко освобождаются от воздуха, попросту — сдуваются, что способствует увеличения кровотока в сосудах и облегчению работы сердца.

Многочисленные исследования показали, что наибольшую эффективность эта методика не хирургического лечения ИБС показывает при терапевтическом курсе в 35 часов (по одной часовой манипуляции в день на протяжении 4–7 недель).

Метод кардиологической ударно-волновой терапии

Манипуляции, связанные с кардиологической ударно-волновой терапией (КУВП), также относятся к методике неинвазивного, то есть не хирургического лечения ишемической болезни сердца. Но этот способ имеет право быть рассмотренным в нашей статье, поскольку применяется и для лечения осложнений ишемической болезни после хирургии. А таких случаев, по сведениям разных источников, насчитывается 10–30%.

Манипуляции, связанные с кардиологической ударно-волновой терапией (КУВП), также относятся к методике неинвазивного, то есть не хирургического лечения ишемической болезни сердца. Но этот способ имеет право быть рассмотренным в нашей статье, поскольку применяется и для лечения осложнений ишемической болезни после хирургии. А таких случаев, по сведениям разных источников, насчитывается 10–30%.

Сегодня все еще затруднительно прогнозировать ближайшую и отдаленную перспективы хирургии ИБС, нацеленной на прямую реваскуляризацию (восстановление сосудистой системы) миокарда.

Пациенты, страдающие различными формами нарушений проводимости и ритма, сократительной дисфункцией миокарда, инфарктом и постинфарктной аневризмой левого желудочка, распространенным кардиосклерозом и другими осложнениями, вынуждены прибегать к повторной операции.

Другой вариант — пользоваться возможностями медикаментозного лечения, что обрекает больного на мучительное существование в ограниченном пространстве дома или больницы.

Методика КУВП позволяет значительно улучшить качество жизни пациента, перенесшего хирургическое лечение ИБС, и считается наиболее перспективным и динамично развивающимся методом консервативной терапии.

Порядок проведения процедуры

Процедура КУВП безболезненна, проводится в амбулаторных условиях и не требует применения анестезии.

- Пациент укладывается на кушетку, к его груди прижимается аппарат с кардио-датчиком, работающий по принципу оборудования для УЗИ.

- Генерирование ударных волн происходит в емкости терапевтической головки, заполненной водой, они передаются пациенту посредством гибкой мембраны.

- Испускание ударных волн совершается синхронизировано с ЭКГ в рефракторную фазу сердечного цикла с целенаправленным воздействием на область ишемии.

- Воздействие ударных акустических волн способствует стимуляции местных факторов ангиогенеза, что проявляется образованием новых сосудистых ответвлений в системе коронарного кровотока.

- Общая продолжительность курса КУВП составляет порядка 12 недель. Частота и длительность каждой процедуры согласовывается с врачом, обычно это 10 сеансов по 30 минут с перерывами в несколько дней.

После проведения процедуры КУВП пациент отправляется домой и занимается своими привычными делами.

Какой из хирургических методов наиболее оптимален?

Несмотря на вероятность развития осложнений, все рассмотренные выше варианты хирургического лечения ишемической болезни сердца отличаются высокой результативностью и существенно улучшают качество жизни пациента. Самым радикальным и результативным методом считается шунтирование коронарных артерий (АКШ).

Несмотря на вероятность развития осложнений, все рассмотренные выше варианты хирургического лечения ишемической болезни сердца отличаются высокой результативностью и существенно улучшают качество жизни пациента. Самым радикальным и результативным методом считается шунтирование коронарных артерий (АКШ).

Для проведения той или иной операции необходимо наличие ряда показаний, а также — отсутствие противопоказаний.

Поэтому выбор методики хирургического лечения ИБС, будь то ангиопластика, стентирование или шунтирование коронарных артерий, должен осуществляться с учетом индивидуальных показателей каждого пациента в отдельности.

В этой связи рекомендовать какой-либо из этих методов, как наиболее оптимальный для всех пациентов без исключения, нецелесообразно.

Полезное видео

Подробнее о показаниях к операции у больных с ИБС, методах обследования перед оперативным лечением и видах операций вы можете узнать из этого видео:

Заключение

- Современные терапевтические методы при ишемии включают медикаментозное и хирургическое лечение ИБС.

- Наиболее популярными методами хирургического лечения ишемии в настоящее время являются стентирование и шунтирование коронарных артерий.

- В промежуточный период (до или после операции) целесообразно применение неинвазивных методов — наружной контрпульсации и кардиологической ударно-волновой терапии.

Источник

Хирургический метод получил повсеместное распространение и прочно вошел в арсенал средств в комплексном лечении больных ИБС. Идею создать обходной шунт между аортой и коронарным сосудом в обход пораженного и суженного атеросклерозом участка клинически реализовал в 1962 г. Дэвид Сабистон, использовав в качестве сосудистого протеза большую подкожную вену, наложив шунт между аортой и коронарной артерией. В 1964 г. ленинградский хирург В. И. Колесов впервые создал анастомоз между внутренней грудной артерией и левой коронарной артерией. Ранее предложенные многочисленные операции, направленные на устранение стенокардии, в настоящее время представляют исторический интерес (удаление симпатических узлов, пересечение задних корешков спинного мозга, периартериальная симпатэктомия коронарных артерий, тиреоидэктомия в сочетании с шейной симпатэктомией, скарификация эпикарда, кардиоперикардиопексия, подшивание к эпикарду лоскута сальника на ножке, перевязка внутренних грудных артерий). В коронарной хирургии на этапе диагностики широко применяют весь арсенал диагностических методов, традиционно используемых в кардиологической практике (ЭКГ, в том числе с пробой физической нагрузкой и медикаментозными пробами; рентгенологические методы: рентгеноскопия органов грудной клетки; радионуклидные методы; эхокардиография, стресс-эхокардиография). Катетеризация левых отделов сердца позволяет измерить конечно-диастолическое давление в левом желудочке, которое имеет важное значение для оценки его функциональной способности, особенно, если это исследование сочетать с измерением сердечного выброса. Левая вентрикулография позволяет изучить движение стенок и их кинетику, а также рассчитать объемы и толщину стенок левого желудочка, оценить сократительную функцию, рассчитать фракцию выброса. Селективная коронарография, разработанная и внедренная в клиническую практику F. Sones в 1959 г., предназначена для объективной визуализации коронарных артерий и основных ветвей, изучения их анатомического и функционального состояния, степени и характера поражения атеросклеротическим процессом, компенсаторного коллатерального кровообращения, дистального русла венечных артерий и т. д. Селективная коронарография в 90—95 % случаев объективно и точно отражает анатомическое состояние венечного русла. Показания к коронарографии и левой вентрикулографии:

- Ишемия миокарда, выявленная с помощью неинвазивных методов диагностики

- Наличие любого типа стенокардии, подтвержденное неинвазивными методами исследования (изменения на ЭКГ в покое, проба с дозированной физической нагрузкой, суточное мониторирование ЭКГ)

- Инфаркт миокарда в анамнезе с последующей постинфарктной стенокардией

- Инфаркт миокарда в любой фазе

- Плановый контроль состояния коронарного русла трансплантированного сердца

- Предоперационная оценка состояния коронарного русла у пациентов старше 40 лет с заболеваниями клапанов.

В последние десятилетия в лечении ИБС используют реваскуляризацию миокарда путем транслюминальной баллонной дилатации (ангиопластики) стенозированных венечных артерий. В кардиологическую практику метод был внедрен в 1977 г. A. Gruntzig. Показанием к ангиопластике служит гемодинамически значимое поражение коронарной артерии в ее проксимальных отделах (кроме устьевых стенозов) при условии отсутствия выраженного кальциноза и поражения дистального русла этой артерии. Для уменьшения частоты рецидивов баллонную ангиопластику дополняют имплантацией в место стеноза специальных атромбогенных каркасных структур – стентов (рис. 1). Необходимым условием выполнения ангиопластики венечных артерий является наличие готовой операционной и хирургической бригады для выполнения экстренной операции аортокоронарного шунтирования в случае появления осложнений.

В настоящее время основой для определения показаний к хирургическому лечению являются следующие факторы:

- Клиническая картина заболевания, т. е. выраженность стенокардии, ее устойчивость к лекарственной терапии.

- Анатомия поражения коронарного русла: степень и локализация поражения коронарных артерий, количество пораженных сосудов, тип коронарного кровоснабжения.

- Состояние сократительной функции миокарда.

Этими факторами, из которых два последних имеют особо важное значение, определяется прогноз заболевания при естественном его течении и лекарственной терапии, а также степень операционного риска. На основании оценки этих факторов ставятся показания и противопоказания к операции аортокоронарного шунтирования. Хирургическое лечение больным ИБС преимущественно показано в следующих случаях:

- множественное поражение коронарных артерий;

- наличие стволового стеноза левой коронарной артерии;

- наличие устьевых стенозов левой или правой коронарной артерии;

- стеноз передней межжелудочковой артерии при невозможности выполнить ее ангиопластику.

Основными противопоказаниями к оперативному лечению являются:

- диффузные множественные поражения периферических коронарных артерий;

- сниженная сократительная функция миокарда (фракция выброса менее 0,3)

- наличие тяжелой сердечной недостаточности (II Б-III стадии)

- ранние сроки после инфаркта миокарда (до 4 мес).

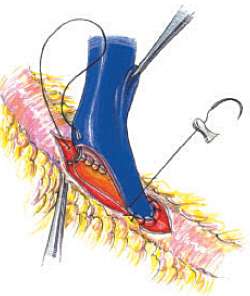

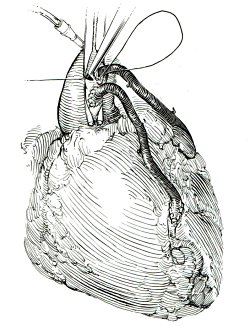

В качестве трансплантата для аортокоронарного шунтирования используют большую подкожную вену бедра и вены голени. Основными этапами операции в условиях искусственного кровообращения являются:

- после подключения аппарата искусственного кровообращения, остановки сердца и ревизии коронарного русла – наложение дистального анастомоза конец-в-бок с коронарной артерией (рис. 1, 2);

- после восстановления сердечной деятельности – наложение проксимального анастомоза шунта с аортой с использованием бокового отжатия стенки аорты.

| Рис. 2 |

| Рис. 3 |

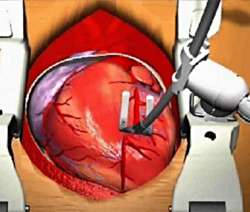

В последнее время все шире применяют в качестве шунтов аутологичные артерии. Учитывая травматичность операции в условиях искусственного кровообращения, в последние десятилетия развиваются хирургические вмешательства на коронарных сосудах на работающем сердце. При этом стенка сердца фиксируется при помощи различных стабилизаторов (вакуумных, механических) (рис. 3).

| Рис. 4 |

Источник