Эмболизация маточных артерий побочные действия

Эмболизация маточных артерий — высокотехнологичный метод терапии неопластических и иных заболеваний репродуктивной системы женщины. Суть процедуры заключается в намеренной провокации тотальной окклюзии просвета артерии, питающей опухолевую структуру (чаще миому). Для целей лечения используются небольшие шарики из рассасывающегося полимера, заполненные физиологическим раствором, так называемые эмболы. По мере течения времени, они растворяются клетками-фагоцитами. Происходит заращение просвета артерии и нарушение локального кровотока, собственно эмболизация. Нарушается трофика опухоли, происходит ее отмирание.

Осложнения после процедуры возможны, но возникают они в 1% случаев. Некоторые источники говорят о еще меньших цифрах. Сочетание терапевтической эффективности и безопасности делает эмболизацию маточных артерий безальтернативным методом терапии многих гинекологических патологий. В том числе миомы.

Подробнее о принципах проведения операции ЭМА, показаниях и противопоказаниях можно прочитать в нашем отдельном обзоре.

Неблагоприятные последствия

Осложнения после эмболизации маточных артерий разнообразны по характеру.

Болевой синдром

Почему возникает?

Сильные боли после ЭМА — наиболее распространенное состояние. Его описывают многие авторы. Речь идет о существенной интенсивности проявления, сами пациентки сравнивают характер дискомфорта с родовыми схватками. Последствие имеет физиологический характер и связано оно с локальным нарушением гемодинамики и, как итог, спазмом мышечных структур матки.

Что делать?

Необходимо обращаться в клинику, где проводилась процедура. Желательно к специалисту, выполнявшему вмешательство. По назначению доктора применяются препараты-анальгетики на основе метамизола натрия и более сильные, спазмолитические средства, миорелаксанты (с большой осторожностью). Конкретные наименования фармацевтических средств подбирает специалист.

Отсутствие послеоперационного обезболивания указывает на недостаточную квалификацию персонала больницы.

Нарушения менструального цикла

Причины

Изменение характера менструации после эмболизации обусловлено нарушением кровообращения в маточных структурах. Организму требуется время, чтобы перестроиться на новый лад. Частота осложнения не превышает 10%. В большинстве ситуаций цикл остается неизменным. В случае использования устаревших технологий эмболизации, возможна задержка на 1-6 месяцев.

Как проявляется?

Сразу после вмешательства по поводу миомы, отмечается незначительная экссудация из половых ходов: объем выделений не превышает 20-50 мл. Экссудат имеет смешанный, серозно-кровянистый характер. В положенное время менструация не наступает или характеризуется малым объемом выходящей крови (вторичная гипоменорея). Возможно удлинение цикла (опсоменорея).

Как решается вопрос?

Циклические процессы восстановятся сами собой. Специфического лечения не требуется. В случае проведения ЭМА у пациентки старше 45-50 лет менструации могут не начаться. Эмболизация маточных артерий ускоряет наступление менопаузы.

Рождение миоматозного узла

По каким причинам наблюдается?

Экспульсия или рождение миомы после проведения ЭМА можно предсказать заранее, на основании результатов ультразвукового исследования маточных структур. Чаще «рождаются» подслизистые образования. Причина в отмирании миомы. Это процесс естественной эвакуации инородного объекта из половых ходов. В данный момент осложнением рождение узла не считается. Напротив, это желаемый исход процедуры. Неблагоприятные последствия экспульсия возымеет только в случае неграмотных дальнейших действиях хирурга.

Как распознать?

По характерным симптомам:

- слабости;

- интенсивным болям в нижней части живота (проекция матки) тянущего, схваткообразного характера;

- падению уровня артериального давления, возможно снижение до критических отметок;

- потоотделению без видимой причины;

- бледности кожного покрова;

- кровотечению разной степени интенсивности из половых ходов;

- тахикардии (повышению частоты сердечных сокращений).

Какая помощь требуется?

При рождении миомы, лечение хирургическое. Требуется удалить образование. Последствия неграмотных действий специалиста непредсказуемы: некроз тканей, шок, вторичное бесплодие.

О тактике лечения рождающегося миоматозного узла и ведении пациенток после операции можно прочитать на этой странице.

Продолженный рост миомы

Почему возникает?

При грамотно проведенной эмболизации продолженного роста не наблюдается. Развитие неопластического процесса обусловлено недостаточным опытом оперирующего хирурга: возможно, имела место более интенсивная васкуляризация, чем предполагалось до этого. Кровоток нарушается, но не полностью: опухоль питается за счет других сосудов. Потому до начала вмешательства рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии.

Как распознать?

По результатам плановой ультразвуковой диагностики. Продолженный рост определяется по размерам неоплазии, ее структуре, локализации.

Что делать?

Следует обращаться к хирургу, проводившему операцию (или другому специалисту) для решения вопроса повторной процедуры или подбора иных методик терапевтического воздействия. При неэффективности эмболизации маточных артерий или невозможности повторной операции прибегают к иссечению тканей миомы.

Острый некроз маточных структур

Некроз матки после эмболизации маточных артерий описывался в конце 90-х, начале 00-х. Речь о единичных случаях. Связывалось осложнение с подбором некачественного материала для вмешательства, малой квалификацией персонала. На данный момент подобные последствия невозможны. Это не более чем миф, распространяющийся по незнанию пациентов по сети. Виноваты и врачи, недостаточно информирующие пациенток о механизме процедуры. Васкуляризация матки достаточная и не ограничивается одной артерией.

Выход миоматозного образования в брюшную полость

Речь о миомах, растущих на длинной ножке снаружи маточных структур. Это не более, чем миф. Распространяется он самими докторами, недостаточно понимающими механизм терапевтического воздействия эмболизации маточных артерий. За годы практики не было ни единого подобного случая. Опасаться в этом случае нечего.

Увеличение массы тела

Почему наблюдается?

Доподлинно причины набора веса не установлены. Также не понятно, имеется ли непосредственная причинно-следственная связь между эмболизацией и указанным последствием. Предполагается, что имеет место гормональное нарушение в структуре баланса эстрогена и прогестерона. Возможны совпадения.

Как справиться с состоянием?

Требуется консультация эндокринолога и, по показаниям, диетолога. Проводится исследование концентрации активных веществ гипофиза, щитовидной железы, эстрогенов, УЗИ-диагностика органов брюшной полости и малого таза. Также исследуется уровень транспортного гликопротеина ГСПГ для выявления возможных патологий со стороны половых желез, печени, поджелудочной железы. Показана оптимизация рациона, питьевого режима и режима физической активности.

Инфекционные последствия

По каким причинам возникают?

Инфекционные осложнения эмболизации маточных артерий исключены при правильной подготовке к оперативному вмешательству и квалифицированных действиях врача. На вероятность развития инфекции оказывают влияние уже текущие воспалительные процессы, которые могут усугубиться после процедуры. Крайняя форма процесса — перитонит или воспаление брюшины. В большинстве случаев имеет место ятрогенное воздействие (виноват врач, недостаточно проинформировавший пациентку или допустивший операцию при наличии противопоказаний).

Как распознать?

По типичным симптомам. Среди них:

- боли в нижней части живота, давящие, тянущие;

- выделения из половых ходов кровянистого, серозного или гнойного характера;

- тяжесть в животе;

- повышение температуры тела (гипертермия на уровне фебрилитета);

- тошнота;

- головная боль;

- головокружение;

- проявления общей интоксикации организма (слабость, сонливость, снижение работоспособности, ощущение разбитости, «ватности» тела).

При подключении к процессу брюшины, добавляется невыносимая боль диффузного, разлитого характера, тошнота, неукротимая рвота, не приносящая облегчения, вынужденное положение тела (на боку, с подогнутыми к животу ногами), спутанность сознания, потливость, обморок, сопор, кома.

Что делать?

Вызывать скорую помощь для решения вопроса транспортировки в профильный гинекологический или хирургический стационар.

Кровотечения

После тотальной эмболизации кровотечений быть не может. Артерия закупорена. При неграмотных действиях оперирующего хирурга возможен разрыв сосуда с интенсивным излиянием крови. Ситуация считается неотложной и требует срочного вмешательства с целью гематостаза и ушивания кровоснабжающей структуры. В противном случае возможен летальный исход. Вероятность подобного сценария минимальна, опасаться нечего.

Эмболизация яичника

Возможно ли попадание эмболов в яичники? Такая ситуация в принципе невозможна, когда операция проводится опытным врачом в условиях операционной.

Читайте также: Миома матки.

Источник

Существует ошибочное мнение о том, что эмболизация в лечении миомы матки — это новый метод. На самом деле эмболизацию маточных артерий (ЭМА) широко применяют еще с 1979 года для остановки маточных кровотечений, возникающих после родов и операций на матке. Таким образом, эта методика применялась еще до появления лапароскопической хирургии, которая уже давно прочно вошла в арсенал оперативной гинекологии.

Тем не менее применять эмболизацию для лечения миомы матки начали только в начале 90-х годов. Первоначально ЭМА предполагали использовать в качестве метода предоперационной подготовки перед миомэктомией для уменьшения риска кровотечения. Однако, вскоре было установлено, что необходимость в проведении миомэктомии после эмболизации отпадала.

После получения первых обнадеживающих результатов ЭМА стала стремительно входить в практику большого количества лечебных учреждений США, Европы, стран Азии и Ближнего Востока. В 1996 году ЭМА получила разрешение FDA в США, а в 1998 году приказом Минздрава РФ была включена в перечень разрешенных эндоваскулярных вмешательств в России.

Мы с успехом применяем эту методику с 2001 года и в настоящее время обладаем самым большим в России, СНГ и Восточной Европе опытом проведения ЭМА — около 5000 пациенток.

Мы подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы по лечению миомы матки в Юсуповской больнице. Что входит в комплексное обследование перед процедурой ЭМА, как скоро можно попасть на операцию, сколько дней продлится госпитализация и как пройти лечение, если вы живете в другом городе? Об этом читайте здесь.

Механизм ЭМА

Суть ЭМА заключается в прекращении кровотока по ветвям маточных артерий, кровоснабжающих миому матки. При этом ветви, снабжающие здоровую часть миометрия, не страдают. Это возможно благодаря особенностям кровотока в миоме — кровоснабжение узлов осуществляется из т.н. перифиброидного сплетения — сосудистой сети, окружающей миому по периферии.

Контрастирование перифиброидного сплетения. Отмечаются контуры трех миоматозных узлов (обозначены пунктиром)

Эти сосуды имеют диаметр до 0,5 мм, т.е. в несколько раз больше, чем артерии нормального миометрия. После введения в эти сосуды специальных эмболизационных частиц, миома теряет кровоснабжение, и происходит ее замещение соединительной тканью — фиброз, которое приводит к значительному уменьшению и/или исчезновению миомы и ее проявлений.

При ЭМА миоматозные узлы не удаляются. Эмболизационные частички перекрывают сосуды, и миома усыхает, так же как виноград высыхая становится изюмом.

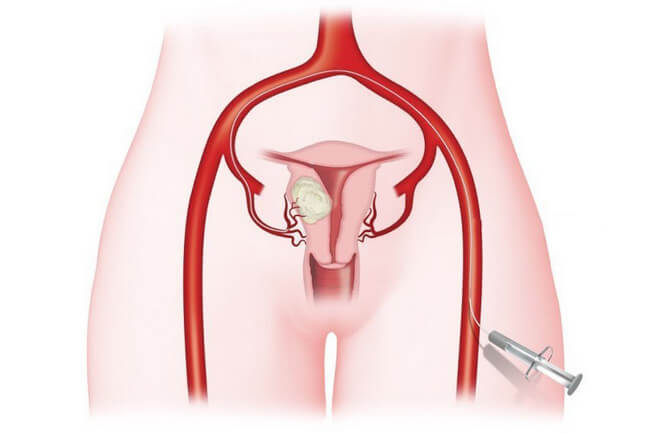

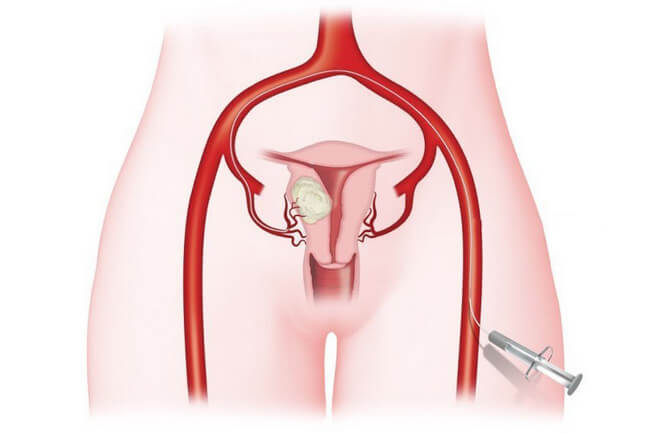

Методика проведения эмболизации маточных артерий

Эмболизация выполняется в специально оборудованной рентгенооперационной, оснащенной ангиографическим аппаратом. Выполняют эмболизацию не гинекологи, а эндоваскулярные хирурги. Это связано с тем, что методика ЭМА требует квалификации в области сосудистой хирургии и радиологии и непривычна для оперирующих гинекологов.

Эмболизация — практически безболезненная процедура и выполняется под местной анестезией. Единственным воздействием является пункция правой общей бедренной артерии. Для этого после предварительной местной анестезии раствором новокаина или лидокаина через небольшой (1,5 мм) прокол кожи в верхней части бедра в артерию вводится тонкий катетер (1,2 мм), который под контролем рентгенотелевидения проводится непосредственно в маточные артерии.

Затем через катетер вводятся крошечные частички эмболизационного препарата, которые перекрывают сосуды, питающие миому. Эмболизационные частицы, как правило, вводятся поочередно и в правую и в левую маточные артерии.

Процедура может продолжаться от 10 минут до 2,5 часов в зависимости от варианта отхождения маточной артерии и опыта хирурга. Но как правило, ее продолжительность не превышает 20 минут.

ЭМА — практически безболезненное вмешательство. Благодаря местной анестезии пункция артерии не вызывает практически никаких ощущений. В процессе выполнения процедуры возможно периодическое появление чувства тепла, легкого жжения в нижних отделах живота, пояснице. Так действует контрастное вещество, которое вводит хирург для визуализации сосудов.

Важно отметить, что используемый эмболизационный препарат абсолютно безопасен, биологически инертен и не может вызывать аллергических реакций. Кроме того, для ЭМА необходимо мизерное количество препатата — в среднем не более 500 мг.

Сейчас существует несколько видов препаратов для эмболизации. Выбор корректного препарата является важной задачей. Смотрите подробнее о препаратах, применяющихся для эмболизации миомы матки.

Результаты эмболизации маточных артерий

Первым проявлением эффективности ЭМА является нормализация симптомов. Непосредственно после вмешательства нормализуются менструальные кровотечения, уменьшается их объем и продолжительность. Симптомы сдавления также уменьшаются и исчезают, этот процесс несколько более длительный и может продолжаться несколько недель или месяцев. Уменьшение миоматозных узлов, а также общих размеров матки наиболее активно происходит в течение первых 6-8 месяцев после ЭМА. В среднем, к году объем узлов уменьшается более чем в 4 раза. Небольшие миомы исчезают полностью. Строго говоря, уже через 2 недели после ЭМА миом как таковых не остается – они замещаются соединительной тканью. Эти рубцовые узлы активно уменьшаются и не способны вызывать симптомы или расти снова. Важной особенностью ЭМА является также отсутствие риска рецидива заболевания после вмешательства. Это связано с тем, что при ЭМА воздействие происходит на все узлы, независимо от их размера. В настоящее время имеются позитивные данные наблюдения большого количества пациенток в отдаленном периоде – более 98% женщин после ЭМА не нуждаются ни в каком дополнительном лечении по поводу миомы матки.

График демонстрирует уменьшение размеров матки и миомы. К году после ЭМА объем миоматозных узлов в среднем сокращается более чем в 4 раза.

Мы записали серию видеоинтервью с пациентками, которым была выполнена эмболизация. Смотрите видеорассказ нашей пациентки Ирины о проведённой эмболизации.

Особенности и преимущества эмболизации маточных артерий:

- Чрезвычайно безопасный и малоинвазивный метод лечения, не требующий наркоза.

- Вмешательство высокоэффективно более чем в 98,5% случаев (т.е. после ЭМА не нужно возвращаться к вопросу о лечении миомы матки).

- Происходит немедленное улучшение симптоматики.

- Миомы не возникают повторно (в отличие от миомэктомии, для которой вероятность рецидива достигает 30-40%).

- Требуется очень короткое пребывание в больнице, обычно 1 день.

- ЭМА не является операцией, проводится под местной анестезией и занимает 15 минут.

- Чрезвычайно низкая вероятность каких-либо осложнений. По данным сравнительных исследований, риск любых осложнений в 20 раз ниже, чем для любого варианта хирургического лечения миомы.

- Матка не удаляется.

- Сохраняется способность к деторождению.

Постэмболизационный период

Несмотря на то, что ЭМА — практически безболезненная процедура через 1-2 часа возникают довольно сильные тянущие боли в нижних отделах живота. Эти ощущения являются следствием ишемии клеток миомы и отражают результативность вмешательства. Болезненные ощущения продолжаются несколько часов и адекватно купируются обезболивающими препаратами.

Помимо этого, в первые дни после ЭМА может повышаться температура (до 37-37,5). Также возможна слабость и чувство недомогания. Тем не менее, все эти симптомы, известные как постэмболизационный синдром, быстро проходят, не представляют угрозу для здоровья и никоим образом не относятся к осложнениям вмешательства.

Побочные эффекты и осложнения эмболизации

Эмболизация миомы матки — очень безопасная процедура, риск любых осложнений в десятки раз ниже чем после хирургического лечения и не превышает 1%. По данным серии исследований осложнения возникают после ЭМА примерно в 20 раз реже, чем после любого варианта хирургического лечения миомы матки (включая лапароскопические операции). К сожалению, некоторые гинекологи, не имеющие возможность применять какие-либо иные методы лечения миомы матки кроме хирургии нередко пугают пациентов большим количеством осложнений после эмболизации. Это в корне неверно и является сознательным введением пациентов в заблуждение.

Самой частой проблемой после ЭМА является образование гематомы (синяка) на бедре в месте пункции артерии. Это мизерное осложнение, которое обычно не требует дополнительного лечения и проходит в течение 1-2 недель.

Не более, чем у 3% пациенток в первые 3-6 месяцев после эмболизации миомы матки возможно нарушение регулярности менструального цикла или транзиторная (временная) аменорея.

Важно подчеркнуть, что вероятность развития осложнений, которые могут потребовать возврата к хирургическому лечению, не превышает одного случая на 600-800 ЭМА.

Фертильность

Эмболизация не лишает женщин способности к деторождению. Очевидно, что после гистерэктомии о деторождении речь не идет, однако даже после миомэктомии часто возникает бесплодие, связанное с образованием спаек в матке и вокруг неё.

Многие женщины во всем мире рожают здоровых детей после ЭМА. Мы также обладаем хорошими результатами в отношении фертильности. В нашей стране уже не один десяток малышей появился на свет в том числе благодаря ЭМА. Важно отметить, что большинство пациенток, которым ЭМА позволила родить детей, не имели никаких перспектив органосохраняющего лечения — в большинстве клиник им рекомендовали только удаление матки.

Источник

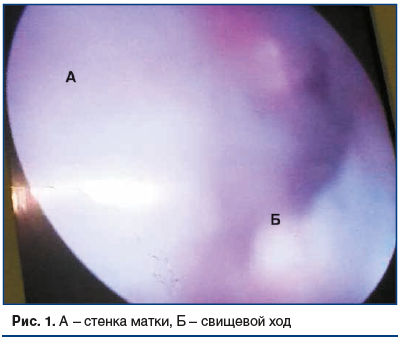

В статье описан клинический случай возникновения свищевого хода между миоматозным узлом и полостью матки у пациентки, ранее перенесшей эмболизацию маточных артерий артериальных ветвей перифиброидного сплетения.

Введение

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — одно из современных направлений безоперационного лечения миомы матки, позволяющее сохранить репродуктивный

орган [1–3]. Данная операция является эффективной

альтернативой хирургическим методам лечения.

Однако при применении ЭМА отмечаются и неудачи, которые условно могут быть разделены на сосудистые и клинические. Причинами неудач ЭМА могут быть: резкий изгиб сосуда в противоположном направлении; в близости от устья сосуда возможно отхождение маточной артерии в нетипичном месте; двусторонние и односторонние маточно-яичниковые анастомозы; изолированное кровоснабжение из яичниковой артерии; развитие стойкого спазма маточной артерии при болевом синдроме; перфорация маточных артерий, а также недостаточный опыт эндоваскулярного хирурга. В отдаленном постэмболизационном периоде возможна реканализация маточных артерий [4]. Немаловажную роль играют адекватный выбор диаметра эмболов при проведении манипуляции и техника их введения.

Осложненные результаты этой операции представлены в незначительном числе исследований в отечественной и зарубежной литературе [5–7].

Так, осложнениями ЭМА могут быть непреднамеренная эмболизация яичниковой артерии, некроз мочевого пузыря и кишечника, тромбоэмболия легочной артерии, некроз миоматозного узла, развитие пиометры и профузное кровотечение [8–10]. При расположении миоматозного узла на ножке возможно отхождение его в брюшную полость, при его субмукозном расположении — частичное или полное «рождение», что часто воспринимается как осложнение, хотя, по нашему мнению, является положительным результатом данного лечения. Одним из грозных осложнений ЭМА является попадание эмболизирующих частиц в другие сосудистые бассейны, что недопустимо и может угрожать жизни пациентки.

В единичных случаях возможно образование гематомы на бедре в месте пункции артерии. Это осложнение обычно не требует дополнительного лечения и проходит в течение 1–2 нед.

Мы представляем клинический случай возникновения свищевого хода между миоматозным узлом и полостью матки у пациентки, перенесшей ЭМА.

Клиническое наблюдение

Пациентка К., 40 лет, поступила 09.01.2017 в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в плановом порядке с диагнозом: «Миома матки с субмукозным расположением узла. Состояние после ЭМА от 2014 г. Менометроррагия». При поступлении предъявляла жалобы на скудные темно-коричневые выделения из половых путей до менструации, в середине менструального цикла, периодические выделения после менструации до 10 дней.

Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились сразу, по 5 дней, через 22 дня, регулярные, безболезненные, умеренные. Последняя нормальная менструация с 06.01.2017 по 10.01.2017. Беременностей не было. Половая жизнь с 20 лет, не в браке.

В 2006 г. пациентке были проведены оперативная лапароскопия, миомэктомия, удаление и коагуляция очагов наружного эндометриоза, санация брюшной полости. Диагноз: «Миома матки с субсерозным расположением узла. Наружный эндометриоз. Эндометриоз тазовой брюшины». Интраоперационно визуализировались два интерстициально-субсерозных узла до 3 см по правой и левой боковым стенкам, один субсерозный узел 3 см на тонком основании, исходящий из передней стенки матки. В послеоперационном периоде гормональная терапия не проводилась.

Через 1 год в связи с появлением болевого синдрома пациентке были проведены повторная лапароскопия, коагуляция очагов эндометриоза по поводу наружного эндометриоза, эндометриоза тазовой брюшины, миомы матки. Интраоперационно: интерстициально-субсерозный узел II типа по левой боковой стенке матки 3×2 см. Очаги эндометриоза на крестцово-маточных связках. Миоматозный узел не удален.

В послеоперационном периоде проводилась терапия агонистами рилизинг-гормонов в течение 6 мес. После отмены терапии агонистами пациентка жалоб не предъявляла. С 2009 г. по 2013 г. отмечались рост узла и появление нового узла. В 2014 г. выполнена ЭМА артериальных ветвей перифиброидного сплетения частицами поливинилалкоголя. В отдаленном послеоперационном периоде пациентка предъявляла жалобы на ациклические кровяные выделения из половых путей, временами с неприятным запахом.

В 2015 г. были проведены гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание. В полости матки были обнаружены значительное количество детрита, деформация полости матки по левой боковой стенке за счет интерстициального узла с центрипетальным ростом. Диагноз: «Миома матки с центрипетальным ростом узла. Состояние после ЭМА. Менометроррагия». Патоморфологическое заключение: мелкие фрагменты лейомиомы с прилежащим слоем эндометрия.

При поступлении в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в 2017 г. общее состояние больной удовлетворительное. Температура тела — 36,6 °C. Рост — 167 см, масса тела — 63 кг. ИМТ — 22,59 кг/м2, телосложение нормостеническое. По органам и системам — без особенностей. Осмотр наружных половых органов: оволосение по женскому типу, наружные половые органы развиты правильно. При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании: влагалище узкое; тело матки увеличено до 8 нед. беременности, ограниченно подвижное, плотное, безболезненное.

По левому ребру матки пальпируется плотное образование до 5 см. Своды безболезненны. Ампула прямой кишки свободна.

Данные УЗ-исследования: по правому ребру, ближе ко дну матки визуализируется интерстициально-субсерозный миоматозный узел размерами 2,4×2,3×2,2 см, по левому ребру в нижней трети — интерстициально-субсерозный-субмукозный миоматозный узел размерами 4,5×4,7×5,0 см. Все узлы аваскулярны, наибольший — с гиперэхогенной капсулой (кальцинат). Диагноз: «Миома матки. Состояние после ЭМА от 2014 г.». Показано проведение диагностической гистероскопии с последующим решением вопроса о проведении оперативного лечения.

Результаты и обсуждение

10.01.2017 была проведена диагностическая гистероскопия. Интраоперационно: полость матки деформирована по левой боковой стенке за счет узла с центрипетальным расположением, в нижней трети — свищевой ход между узлом и стенкой матки, миоматозный узел представлен множественными кальцинатами (рис. 1).

Рекомендована повторная госпитализация для опе-

ративного лечения (лапаротомия, миомэктомия). 09.02.2017 была проведены лапаротомия по Пфанненштилю, миомэктомия, иссечение и ушивание свищевого хода. Интраоперационно: матка увеличена до 8 нед. беременности за счет множественных узлов, наибольший узел располагается интерстициально-субсерозно-субмукозно, по левому ребру матки, размерами до 5 см. Была вскрыта капсула наибольшего узла по левому ребру матки — узел плотный, спаян с подлежащими тканями, удален. В дне ложа узла визуализировался свищевой ход, сообщающийся с полостью матки, диаметром до 1 см, стенки свищевого хода были плотными, склерозированными, до 4–5 мм. Стенки были иссечены в пределах здоровой ткани, ушиты послойно. Оставшиеся миоматозные узлы были вылущены.

Послеоперационный период протекал без осложнений.

При патоморфологическом исследовании был выявлен кальцинированный миоматозный узел с дистрофическими изменениями, местами до асептических некрозов, свищевой ход был представлен тканевым детритом.

При проведении контрольного УЗИ через 3 мес. рубец состоятелен, миоматозных узлов не выявлено. Менструальная функция восстановилась.

В литературе последних лет имеются единичные указания на формирование свищевых ходов после проведения ЭМА. B. Vural et al. (2007) описали случай формирования цервикального свища после самопроизвольной экспульсии некротизированного миоматозного узла шеечной локализации [11]. N. Price et al. (2007) сообщили о выявлении пузырно-маточного свища через 12 мес. после выполнения ЭМА [12]. O. Donnez et al. (2008) привели данные о формировании маточно-перитонеального свища у пациентки после ЭМА и последующей лапароскопической миомэктомии [13].

За период с 2003 по 2011 г. нами было проведено 1500 ЭМА, ни в одном случае свищевой ход не формировался. Такое грозное осложнение ЭМА, как перфорация маточных артерий, отмечалось в 0,67% случаев. Гистерэктомия при возобновлении кровотечения была выполнена в 0,02% случаев [14].

Заключение

Стоит учитывать, что возможными причинами нарушения репаративных процессов в миометрии и образования свищевых ходов могут быть хронический эндометрит, неоднократные выскабливания стенок полости матки, расположенные близко к эндометрию миоматозные узлы. Кальцинаты миоматозных узлов, располагающиеся вблизи базального слоя, могут приводить к ишемизации и нарушению трофики тканей. По нашему клиническому наблюдению можно сделать вывод о том, что иссечение свищевых ходов с последующей повторной реконструктивной операцией позволяет сохранить орган и репродуктивную функцию пациенток, способствуя сохранению фертильности. При этом проведение гистерэктомии не требуется.

Источник