Энтеросорбция показания и противопоказания

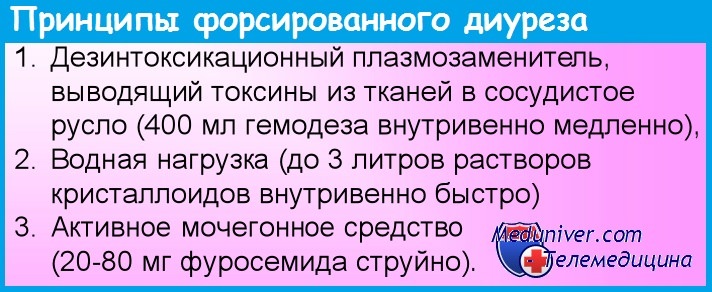

Энтеросорбция. Форсированный диурез. Перитонеальный диализ.Показания для энтеросорбции. Относительные противопоказания к энтеросорбции: язвы и поражения слизистой оболочки ЖКТ, паралитическая кишечная непроходимость. Форсированный диурез.Форсированный диурез – наиболее простой и достаточно эффективный метод детоксикащюннои терапии, основанный на повышении темпа диуреза путем введения большого количества жидкости и диуретических препаратов.

Методика форсированного диуреза.Сеанс форсированного диуреза состоит из последовательно выполняемых этапов: 3-й этап. Введение полиионного раствора (1000 мл 5% раствора глюкозы в сочетании с 40 мл 7,5% раствора хлорида калия, 50 мл 10% раствора хлорида натрия, 30 мл 10% раствора хлорида кальция и 12 Ед инсулина). Критерием эффективности форсированного диуреза является увеличение темпа диуреза до 80-100 мл/ч и более. Перитонеальный диализ.В основе перитонеального диализа лежит диффузионный и фильтрационный перенос через живую мембрану (брюшину) низко- и среднемолекулярных токсинов и жидкости из вне- и внутрисосудистого пространства в брюшную полость. Показания к перитонеальному диализу. Перитонеальный диализ применяется в двух модификациях – проточный и фракционный. Проточный перитонеальный диализ. В правом и левом подреберье по средне-ключичной линии, а также в правой и левой подвздошной областях через прокол в брюшную полость вводят перфорированные дренажи. Верхний левый дренаж укладывается вдоль купола диафрагмы, верхний правый устанавливается в правом боковом канале. Нижние дренажи – левый вдоль левого бокового канала вверх, правый – у мужчин между прямой кишкой и мочевым пузырем, у женщин – между прямой кишкой и маткой. Перед началом диализа через верхние дренажи вводится около 300 мл 0,25% раствора новокаина, затем начинают инфузию диализата со скоростью 10-40 мл в минуту. Объем диализата в первые сутки составляет 18-20 л. Проточный перитонеальный диализ позволяет выполнить механическую очистку брюшной полости от крови, гноя, микробов и их токсинов, продуктов распада белка и т. д. Для получения дегидратационного эффекта показано увеличение осмолярности диализата путем добавления раствора глюкозы (20 мл 40% раствора глюкозы в двух литрах диализата увеличивают осмо-лярность раствора на 20 мосм/л), причем осмоляльность не должна превышать 450 мосм/л, так как при введении гиперосмолярного раствора в брюшную полость возможно возникновение болевого синдрома. Клиренс барбитуратов и аминазина увеличивается при добавлении к диализату альбумина (альбуминовая ловушка). – Также рекомендуем “Непрямая электрохимическая детоксикация. Ультрафиолетовое облучение крови.” Оглавление темы “Синдром эндогенной интоксикации и сепсис.”: |

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Энтеросорбция относится к так называемым неинвазивным сорбционным методам, так как он не предусматривает прямого контакта сорбента с кровью. При этом связывание экзо- и эндогенных токсикантов в ЖКТ энтеросорбентами – лечебными препаратами различной структуры – происходит путем адсорбции, абсорбции, ионообмена и комплексообразования, а физико-химические свойства сорбентов и механизмы их взаимодействия с веществами определяет их структура и качество поверхности.

Абсорбция – процесс поглощения сорбата всем объемом сорбента, что имеет место в тех случаях, когда в качестве сорбента выступает жидкость, а процесс взаимодействия с сорбатом, по сути, растворение вещества. Процесс абсорбции имеет место при проведении желудочного или кишечного лаважа, а также при введении энтеросорбентов в жидкой фазе, где и происходит абсорбция. Клинический эффект достигают, если растворитель не всасывается или после введения жидкость в скором времени выводится из ЖКТ.

Ионообмен – процесс замещения ионов на поверхности сорбента ионами сорбата. По виду ионообмена выделяют аниониты, катиониты и полиамфолиты. Замещение ионов в той или иной степени возможно во всех энтеросорбентах, но к ионообменным материалам относят лишь те, где этот вид химического взаимодействия основной (ионообменные смолы). При этом в ряде случаев необходимо предотвращать избыточный выход в химус и всасывание электролитов, происходящий при ионообмене в энтеральной среде.

Комплексообразование имеет место при нейтрализации, транспорте и выведении из организма целевых метаболитов за счет формирования устойчивой связи с лигандом молекулы или иона, образующийся комплекс может быть как растворимым, так и нерастворимым в жидкости. Из числа энтеросорбентов к комплексообразователям относят производные поливинилпирролидона.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

Основные медицинские требования к энтеросорбентам

- нетоксичность Препараты в процессе прохождения по ЖКТ не должны разрушаться до компонентов, которые при всасывании способны оказывать прямое или опосредованное действие на органы и системы,

- нетравматичность для слизистых оболочек. Должны быть устранены механические, химические и другие виды неблагоприятного взаимодействия со слизистой оболочкой полости рта, пищевода, желудка и кишечника, приводящие к повреждению органов,

- хорошая эвакуация из кишечника и отсутствие обратных эффектов – усиления процессов, вызывающих диспептические нарушения,

- высокая сорбционная емкость по отношению к удаляемым компонентам химуса, для неселективных сорбентов должна быть сведена к минимуму воз-можность потери полезных компонентов,

- отсутствие десорбции веществ в процессе эвакуации и изменения pH среды, способной привести к неблагоприятным проявлениям,

- удобная фармацевтическая форма препарата, позволяющая его применение в течение длительного времени, отсутствие отрицательных органолептических свойств сорбента,

- благоприятное влияние или отсутствие воздействия на процессы секреции и биоценоз микрофлоры ЖКТ,

- находясь в полости кишки, сорбент должен вести себя, как относительно инертный материал, не вызывая каких-либо реактивных изменений в ткани кишки, либо эти изменения должны быть минимальными и сопоставимыми с теми, которые прослеживаются при смене рациона.

Для выполнения энтеросорбции чаще всего используется оральное введение энтеросорбентов, но при необходимости они могут быть введены через зонд, причем для зондового введения более пригодны препараты в виде суспензии или коллоида, так как гранулированные сорбенты могут обтурировать просвет зонда. Оба указанных выше способа введения энтеросорбента необходимы для выполнения так называемой гастроинтенстинальной сорбции. Энтеросорбенты можно вводить в прямую кишку (колоносорбция) с помощью клизм, однако эффективность сорбции при таком пути введения сорбента, как правило, уступает пероральному.

Неспецифические сорбенты в каждом отделе ЖКТ осуществляют сорбцию тех или иных компонентов в зависимости от состава энтеральной среды. Удаление ксенобиотиков, попавших в организм перорально, происходит в желудке или в начальных отделах кишечника, где сохраняется их наиболее высокая концентрация. В двенадцатиперстной кишке начинается сорбция желчных камней, холестерина, ферментов, в тощей – продуктов гидролиза, пищевых аллергенов, в толстой – микробных клеток и других веществ. Однако при массивной бактериальной колонизации и высоких концентрациях в биосредах организма ядов и метаболитов процесс сорбции происходит во всех отделах ЖКТ.

В зависимости от конкретных задач следует выбирать оптимальную форму и дозировку сорбентов. Психологически наиболее труден прием больными гранулированных форм сорбентов, а более охотно принимают хорошо размельченные сорбенты, например в виде паст, не имеющих вкуса и запаха и не травмирующих слизистые оболочки. Последнее присуще углеволокнистым материалам.

Наиболее употребителен 3-4-кратный прием энтеросорбентов (до 30-100 г в сутки, или 0,3-1,5 г/кг массы тела), но в зависимости от характера патологического процесса (например, при острых отравлениях) необходимого эффекта легче достигнуть одной ударной дозой препарата. Во избежание сорбции лекарственных средств, вводимых перорально, промежуток времени от их приёма до использования энтеросорбента должен быть не менее 30-40 мин, но все же лекарственную терапию предпочтительней проводить парентерально.

Энтеросорбцию используют в медицине для лечения широкого спектра острых и хронических заболеваний, сопровождающихся токсикозами, что позволяет повысить эффективность прочих видов лечения и уменьшить их объем, в том числе и экстракорпоральных методов детоксикации. Положительный эффект отмечают при аллергических заболеваниях, бронхиальной астме, псориазе, а также при различных проявлениях атеросклероза, острых и хронических заболеваниях печени. Метод позволил улучшить результаты лечения ряда хирургических заболеваний (острый панкреатит, гнойный перитонит), почечной недостаточности, различных инфекционных заболеваний, энтеросорбция благоприятно влияла на течение раневого процесса.

[10], [11], [12], [13]

Методика энтеросорбции при острых отравлениях

Оборудование | Зонд для промывания желудка, кишечного лаважа, энтеросорбенты |

Предварительная подготовка | |

подготовка сорбента | Для введения сорбента через канал кишечного зонда в тонкую кишку гранулированные активированные угли предварительно измельчают до получения однородного мелкодисперсного порошка |

Рекомендуемые методики | До 80-100 г сорбента внутрь в виде жидкой взвеси в 100-130 мл воды Введение 80-100 г сорбента в жидкой взвеси через зонд после окончания промывания желудка |

Показания к пирменению | Клинические |

Противопоказания | Не выявлены |

Осложнения | Не выявлены |

Источник

Энтеросорбция – это метод лечения, основанный на введение в организм путем неинвазивной процедуры так называемых сорбентов, цель которой есть выведение из желудочно-кишечного тракта экзогенных веществ, микроорганизмов и их токсинов.

Говоря про энтеросорбцию, следует заострить внимание на таких её свойствах, как неинвазивность (процедура, которая не связана с прямым проникновением через естественный барьер организма, такой как кожа или слизистая оболочка) и сорбционность (особенность сорбентов поглощать вредные микроорганизмы и их токсины). Сама энтеросорбция может протекать в процессах абсорбции, адсорбции, ионообмена и комплексообразования, о которых более подробно далее.

Процесс абсорбции представляет собой поглощение всего объема сорбата сорбентом. Чаще всего взаимодействие сорбирующих веществ с сорбатами протекает в форме растворения, при условии что сорбент – жидкостное вещество. Абсорбция используется, когда проводится желудочный или кишечный лаваж. Адсорбция практически аналогична процессу абсорбции. Отличительной чертой является способ поглощения сорбатов. При адсорбции сорбент поглощает вещества на своей поверхности, а при абсорбции сорбент вступает с сорбатом в взаимосвязь и образует новый твердый или жидкий раствор.

Отдельной категорией следует выделить ионообмен, потому как данный процесс не схож с вышеперечисленными. Ионит, точнее ионообменный сорбент, поглощает ионы сорбата, выделяя и замещая поглощенные ионы своими ионами. Конечно, практически каждому процессу энтеросорбции присуще замещение ионов в незначительном количестве. Поэтому к ионообменным процессам относятся только те, у которых данное химическое взаимодействие (поглощение и замещение ионов) является основным. Ионит по своей классификации может быть катионитом, анионитом и полиамфолитом, отличие которых заключается в том, что они поглощают катионы, анионы соответственно. Полиамфолит может поглощать как катионы, так и анионы.

Также отдельной категорией энтеросорбции является процесс комплексообразования, который протекает путем нейтрализации, транспорта и выведения из организма таких веществ как: антигены, билирубины, ксенобиотики и тому подобные. В процессе комплексообразования молекула или ион формирует устойчивую связь с лигандом. Результат взаимодействия реагента с лигандом может растворяться в жидкости и выводиться из организма, или выводиться в нерастворимом виде.

ВИДЕО

Основные медицинские требования к энтеросорбентам

Существуют определенные стандарты и требования, которые касаются энтеросорбентов. Среди них можно выделить такие:

- Нетоксичность. Препаратам свойственно разрушаться в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта. И от энтеросорбентов требуется отсутствие веществ, образовавшихся путем разрушения препарата, которые могут вызвать негативный эффект действия на органы.

- Отсутствие травматизма. При прохождении ЖКТ у препарата должно отсутствовать механическое, химическое или подобное взаимодействие с внутренней оболочкой, которое может вызывать негативные последствия.

- Быстрая эвакуация. Так как энтеросорбенты поглощают и концентрируют сорбаты, которые несут отрицательный эффект для организма, то обязательным критерием для сорбента является быстрое выведение из организма.

- Отсутствие обратных эффектов. После приема препарата вероятность появления диспептических явлений должна быть максимально минимизирована.

- Удобность в применении. Фармацевтические формы энтеросорбционных препаратов должны быть удобными для применения на протяжении всей процедуры лечения, которая может быть весьма длительной.

- Влияние на микрофлору. Влияние препарата на микрофлору желудочно-кишечного тракта должно быть либо положительным, либо нейтральным.

Как правило, процесс энтеросорбции протекает ректальным путем введения препарата, но в некоторых случает, энтеросорбенты могут быть введены путем зондирования. Во втором случает, сама субстанция препарата должна быть жидкостной формы, так как твердые гранулы препарата могут создать обтурацию зонда. Также энтеросорбционные препараты могут вводить через прямую кишку с помощью клизмы, но стоит заметить, что данный метод сильно уступает в эффективности действия сорбции ректальному пути введения.

Действие препарата происходит таким образом: энтеросорбент попадает в желудок и сорбирует такие вещества как ксенобиотики. Сорбация ксенобиотиков может продолжаться и в начальных отделах кишечника, в случае, если они концентрируются и там. Желудочные камни, холестерин и ферменты сорбируются в двенадцатиперстной кишке; продукты разложения предыдущих веществ под воздействием воды и пищевые аллергены – в тощей кишке; микробные клетки и другие вещества сорбируются в толстой кишке. Как мы можем видеть, действие энтеросорбентов протекает постепенно в зависимости от той части органа, в какую они попадут. Конечно же, действие сорбента может происходить по всей области желудочно-кишечного тракта, но это происходит только в том случае, если наблюдается высокая концентрация ядов и метаболитов в биосреде организма.

Смотря через призму конкретных задач и необходимых результатов, выбирается оптимальная форма и дозировка сорбента. С точки зрения психологии, наиболее приемлемая форма введения препарата для пациента – это размельченная форма, которая не имеет запаха, неприятного вкуса и не травмирующая слизистую оболочку.

Практичной формой лечения является использование трех- или четырех кратных приемов сорбентов. Это приблизительно от 30 до 100 грамм в сутки или от трети до полутора грамма на килограмм массы тела. Но не стоит забывать о вариантах ситуативного положения пациента, потому как если его состояние крайне тяжелое, то максимально благоприятный эффект достигается одной крупной дозировкой препарата. В случае не одноразового приема препарата, нужно помнить о возможной сорбции самих сорбирующих препаратов последующими. Поэтому следует всегда соблюдать интервал по времени между приемами энтеросорбентов. Обычно он составляет около тридцати пяти минут.

Многие острые и хронические заболевания, которые зачастую сопровождаются токсикозами, лечатся с помощью энтеросорбции. Этот факт дает возможность увеличить эффективность остальных видов лечения, уменьшив их объем применения, тем самым концентрируя внимание остальных видов лечения на оставшихся после энтеросорбции не детоксифицированных объектах. Под компетенцию энтеросорбентов подпадают такие заболевания, как бронхиальная астма, псориаз, различные проявления атеросклероза, аллергические заболевания, острые и хронические заболевания печени. Кроме того, данный метод лечения позволил увеличить результативность лечения некоторых заболеваний, которые лечатся хирургическим путем.

Методика энтеросорбции при острых отравлениях

При острых отравлениях процедура лечения следующая: чтобы промыть желудок и осуществить кишечный лаваж используется зонд. И, конечно же, среди используемого оборудования следует отметить энтеросорбционные препараты. Перед непосредственным введением сорбент следует подготовить, а именно: измельчить гранулы до превращения их в однородный мелкодисперсный порошок. Данная процедура является обязательной для введения энтеросорбента в тонкую кишку. Так как при острых отравлениях в тонкую кишку зачастую вводится активированный уголь, который в не измельченном виде может повредить внутренние стенки кишечника и его эффект по сравнению с измельченным будет гораздо меньше. После всей этой процедуры промывания, часть этого угля смешивают с вазелиновым маслом чтобы получилась некая эмульсия. Результат этого смешивания пригодится чуть позже.

После того как закончили процедуру промывания желудка, от восьмидесяти до ста грамм сорбента смешивают с водой (от 100 до 130г) до получения взвеси жидкообразного состояния. После чего, данную взвесь вводят в организм через зонд. Теперь нам пригодится та эмульсия, которая получилась в результате смешивания угля с вазелиновым маслом. Данный раствор вводится в количестве от 100 до 200 грамм с помощью зонда в кишку, тем самым прерывая перфузию кишечника. Солевой энтеральный раствор продолжают вводить после данной процедуры.

В случае отравления ядами, которым свойственно вызывать энтерогепатическую циркуляцию, приблизительно 50 грамм энтеросорбента вводят в первый раз, после чего каждые семь часов вводится по 20 грамм сорбента.

Данная процедура не имеет каких-либо противопоказаний и, как правило, не несет за собой наступления осложнений.

Навигация по записям

Источник