Какие побочные действия наиболее характерны для аминогликозидов

Побочные эффекты аминогликозидов и отравление ими

а) Ототоксичность аминогликозидов (признаки нарушения слуха из-за антибиотиков). Первым симптомом поражения улитки обычно является шум в ушах, обычно непрерывный и с высоким тоном. К моменту появления жалоб на тугоухость, вероятно, происходят существенное снижение чувствительности в высокочастотном диапазоне и повышение порога слышимости на 25—30 дБ в области низких речевых частот.

У амбулаторных пациентов обычно заметны вестибулярные нарушения, что проявляется в атаксической походке, спотыкании и потере равновесия при поворотах.

Большинство наблюдаемых случаев ототоксичности относится к хроническому типу, который принято считать практически необратимым, хотя, согласно имеющимся оценкам, вероятность улучшения составляет от 10 до 55 %. Стрептомицин в основном вестибулотоксичен, тогда как ампициллин, по-видимому, исключительно кохлеотоксичен.

б) Нервно-мышечная блокада. Все аминогликозиды способны, хотя и редко, вызывать нервно-мышечную блокаду и в результате паралич. По-видимому, это связано с нарушением поступления кальция в саркоплазму из-за подавления пресинаптического выделения ацетилхолина и блокады постсинаптических ацетилхолиновых рецепторов. К агентам, усиливающим нервно-мышечную блокаду в сочетании с аминогликозидами, относятся курареподобные средства, сукцинилхолин, магний и ботулинотоксин.

в) Факторы риска применительно к нефротоксичности аминогликозидов. К факторам риска относятся неправильный выбор аминогликозида, длительная терапия, высокая суммарная доза средства, гипотензия, гиповолемия, высокие максимальная или минимальная сывороточные концентрации лекарства и фоновая болезнь печени.

Аминогликозиды различаются по своему нефротоксичному потенциалу и в порядке его убывания обычно располагаются в такой последовательности: неомицин > гентамицин > тобрамицин > амикацин > нетилмицин > стрептомицин. К другим факторам риска относятся метаболический ацидоз, дефицит калия, гипомагниемия, повышение активности паратгормона и ожирение.

При одновременном применении с аминогликозидами аддитивное нефротоксичное действие проявляют амфотерицин В, ванкомицин, пиперациллин, клиндамицин, цисплатин, блокаторы кальциевых каналов, нестероидные противовоспалительные средства и рентгеноконтрастные вещества.

г) Факторы риска применительно к ототоксичности аминогликозидов. По снижению кохлеотоксичного потенциала эти средства можно расположить в таком порядке: неомицин > амикацин = канамицин > тобрамицин = канамицин = амикацин = неомицин > нетилмицин. По убыванию вестибулотоксичности выстраивается следующий ряд: стрептомицин > гентамицин > тобрамицин = канамицин = амикацин = неомицин > нетилмицин.

К факторам риска относятся пожилой возраст, длительная терапия, бактериемия, плохое физическое состояние, лихорадка, дисфункция почек и печени и сочетание приема аминогликозидов с другими ототоксичными агентами.

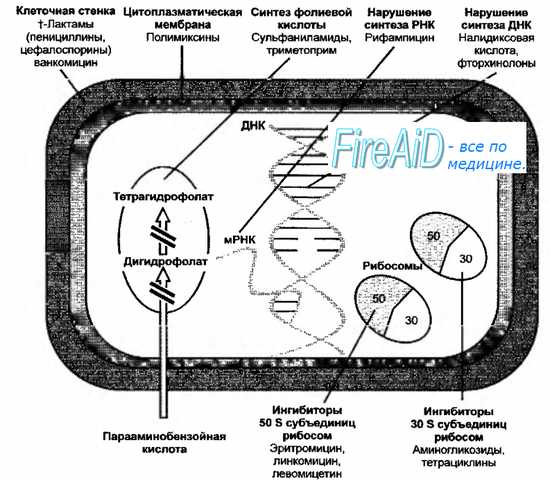

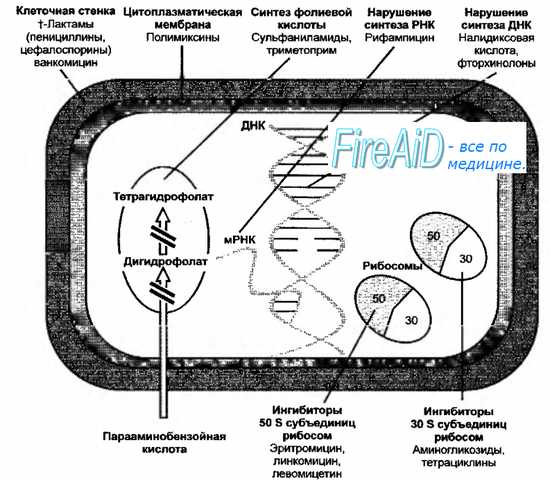

Механизмы действия противомикробных средств – их мишени

– Также рекомендуем “Отравление азтреонамом (монобактамом) и его побочные эффекты”

Оглавление темы “Отравление лекарствами”:

- Синдром Рея (Рейе) от аспирина и других салицилатов

- Лабораторная диагностика отравления аспирином и другими салицилатами

- Лечение отравления аспирином и другими салицилатами

- Схема лечение поноса и болей в животе связанных с приемом антибиотиков

- Побочные эффекты аминогликозидов и отравление ими

- Отравление азтреонамом (монобактамом) и его побочные эффекты

- Отравление имипенемом (карбапенемом) и его побочные эффекты

- Отравление цефалоспоринами и их побочные эффекты

- Отравление азитромицином, кларитромицином (макролидами) и их побочные эффекты

- Отравление эритромицином и его побочные эффекты

Источник

Автор: врач-клиническй фармаколог Трубачева Е.С.

Аминогликозиды являются одними из самых часто применяющихся препаратов в клинической практике. Причем часто это использование ничем не обосновано. Примером классической ошибки использования этой группы препаратов является назначение их при бронхолегочной патологии, так как активность против пневмококков крайне низкая, так же как и концентрация препаратов в бронхо-легочном секрете. Поэтому аминогликозиды требуют отдельного и очень пристального рассмотрения, так как:

Особенностями этой группы являются:

- Аминогликозиды обладают более мощным чем бета-лактамы бактерицидным действием, которое развивается более быстро.

- Антибактериальный эффект связан с нарушением синтеза белка на рибосомах.

- Степень бактерицидного действия зависит от их концентрации в сыворотке крови, т.е. это концентрационно-зависимые препараты. Чем выше концентрация, тем мощнее антибактериальный эффект.

- Значительно большая токсичность чем у бета-лактамы, но они редко вызывают аллергические реакции. Пациент с аллергической реакцией на аминогликозиды встречается настолько редко, что это можно считать казуистикой.

- Все аминогликозиды следует использовать исключительно и только против грамотрицательной флоры.

- Обладают общими побочными эффектами, такими как ото- и нефротоксичность.

Несколько слов о классификации.

Аминогликозиды разделены на 3 поколения исходя из их микробиологической активности и способности преодолевать приобретенную лекарственную устойчивость.

Первое поколение:

- Стрептомицин

- Неомицин

- Канамицин

Второе поколение:

- Гентамицин

- Тобрамицин

- Нетилмицин

Третье поколение:

- Амикацин

Основное клиническое значение аминогликозиды имеют в терапии:

- Нозокомиальных инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными бактериями

- Инфекционного энодокардита

- Стрептомицин используется только при лечении туберкулеза и некоторых зоонозов

- Неомицин – самый токсичный аминогликозид и поэтому используется исключительно местно.

К достоинствам аминогликозидов относятся:

- Активность против синегнойной инфекции!

- Постантибиотический эффект в отношении грамотрицательных возбудителей

- Отсутствие инокулюм-эффекта (ослабление антимикробного действия в условиях высокой микробной обсемененности)

- Зависимость действия от концентрации в крови – управляемая терапия

- Синергизм с бета-лактамами

- Редкие случаи аллергии или идиосинкразии

- Возможность применения у больных с аллергией на бета-лактамы

Несколько слов о значении синергизма. Классическим примером использования данного явления является совместное назначение ампициллина с гентамицином и, традиционно, на это явление возлагаются большие надежды, что является не совсем обоснованным, так как является исключительно вероятностным, но совершенно не обязательным, так как многие даже внебольничные (или «дикие») возбудители, приобрели резистентность как к первому, так и к второму препарату.

К общим недостаткам аминогликозидов относятся:

- Высокая вариабельность фармакокинетики

- Слабое проникновение в мокроту, желчь, ликвор, внутренние среды глаза

- Снижение активности при гипоксии и ацидозе

- Высокая ото- и нефротоксичность

Кроме того следует помнить о том, что:

- Не надо лечить внебольничные пневмонии аминогликозидами. Основной возбудителем пневмонии является пневмококк, который к ним устойчив от природы. И подобная терапия является грубейшей ошибкой.

- Стрептококки, включая зеленящий, также малочувствительны к этой группе, но здесь можно использовать свойство выраженного синергизма между аминогликозидами и бета-лактамами. Главное не смешивать эти в одном шприцу

- Не смотря на то, что сальмонеллы и шигеллы in vitro чувствительны к агликозидам, для лечение шигеллеза и сальмонеллеза их применять нельзя, т.к. препараты плохо проникают внутрь клеток человека, где и локализуются эти возбудители. А потому, чтобы избежать путаницы данные микроорганизмы не следует тестировать на чувствительность к аминогликозидам вообще

Для лучшего понимания этой группы следует сказать несколько слов о фармакокинетике препаратов, чтобы внести ясность в показания для использования.

1. Пути введения

- Аминогликозиды лучше всего вводить в/м, так как после этого введения максимальная концентрация достигается через 30-60 мин. А при приеме внутрь или ректальном введении всасывается менее 1% препаратов.

- Аминогликозиды хорошо всасываются с ожоговой и раневой поверхности – поэтому применять их нужно крайне осторожно, на очень ограниченных участках и в очень малых количествах из-за риска побочных эффектов

- Кроме того аминогликозиды способны абсорбироваться из брюшной, плевральной и суставной поверхностей – отсюда такой вид введений чреват развитием токсического действия…

Отсюда получаем однозначный вывод – нельзя проводить никаких экспериментов – эту группу препаратов вводим строго в/м или если это местные формы, то используем их очень осторожно.

2. По сравнению с бета-лактамами а/гликозиды хуже проходят через тканевые барьеры:

- Препараты плохо проходят через ГЭБ и ГОБ, в желчь.

- Концентрация в желчи составляет 30%, в ликворе на фоне воспаления 25% от концентрации в сыворотке крови.

- В бронхиальном секрете опять же нет высоких концентраций…

И это при том, что бактерицидное действие этой группы строго концентрационно-зависимое! А значит использование их при лечении инфекций в вышеуказанных областях приведет к неэффективности антибактериальной терапии.

3. Наибольшие концентрации, превышающие сывороточные уровни, создаются:

- в тканях почек,

- перилимфе и эндолимфе внутреннего уха.

Пиковые концентрации в моче в 25-100 раз превышают концентрации в крови и отмечаются через час после введения. Выведение из кортикального слоя почек и жидкостей внутреннего уха происходит очень медленнее и период полувыведения составляет 30-100 часов! Поэтому небольшие концентрации а/гликозидов могут наблюдаться в моче до 10-20 дней после последнего введения. Кроме того, при воспалении может отмечаться накопление препаратов в полостях суставов, плевры, перикарда и брюшины!

4. Аминогликозиды не метаболизируются в печени и выводятся почками в неизмененном состоянии путем клубочковой фильтрации. При нормальной функции почек Т1/2 составляет 1,3-3,5 часа, а вот при почечной недостаточности увеличивается в 30-40 раз!… При лихорадке же наоборот укорачиваться.

Как уже стало понятно амигликозиды более токсичны, чем бета-лактамы и всегда, применяя их, мы должны помнить о риске ото- и нефротоксичности, а также о риске нервно-мышечной блокады.

Факторы риска нежелательных лекарственных реакций (НЛР) делятся на лекарственные и нелекарственные.

К лекарственным относятся:

- Использование высоких доз аминогликозидов

- Длительное применение (более 7-10 дней)

- Короткий интервал между курсами аминогликозидов

- Короткий интервал между курсами аминогликозидов

- Неконтролируемое введение в брюшную или плевральную полость

- Сопутствующее применениедругих ототоксичных или нефротоксичных препаратов

- Сопутствующее или предшествующее введение миорелаксантов

Нелекарственные включают:

- Пожилой возраст

- Гипокалиемию

- Гипотензию

- Септический шок

- Дегидротацию

- Анемию

- Заболевание почек

- Вестибулопатию

- Ботулизм

- Миастению

- Паркинсонизм

Ототоксичность может проявляться в виде вестибуло- и/или кохлеатоксичности и развивается в следствие повреждения 7 пары ЧМН

Нефротоксичность (при применении аминогликозидов более 7 дней встречается у четверти пациентов) проявляется в виде поражения эпителия проксимальных канальцев вплоть до тубулярного некроза и проявляется замедлением клубочковой фильтрации с формированием неолигурической почечной недостаточности.

Нефротоксичность обратима и чаще всего отмечается при применении гента- и неомицина.

Меры контроля НЛР являются:

- Повторные клинические анализы мочи

- Определение клиренса креатинина каждые 3 дня (при снижении показателя на 50% – отмена препарата)

Меры профилактики НЛР следующие:

- не превышать максимальные суточные дозы

- контролировать функцию почек до назначения аминогликозидов и затем каждые 2-3 дня, путем расчета клиренса креатинина

- максимальная продолжительность терапии 7 дней (исключение, когда польза превышает потенциальный риск: бак эндокардит – 14, и туберкулез – 2 месяца)

- нельзя назначать одновременно 2 аминогликозида, или заменять один другим после 7-ми дневного курса лечения

- повторный курс может быть не ранее чем через 4-6 недель (когда препарат уж окончательно будет выведен из организма)

- контролировать слух и вестибулярный аппарат.

Когда же мы можем применять аминогликозиды?

Показаниями к назначению являются:

1. Тяжелые инфекции различной локализации (2-е и 3-е поколение в сочетании с бета-лактамами, гликопептидами или антианаэробными, в зависимости от предполагаемых возбудителей):

- Нозокомиальная пневмония (включая вентилятор-ассоциированную)

- Пиелонефрит

- Интраабдоминальные инфекции

- Инфекции органов малого таза

- Диабетическая стопа

- Послеоперационный или посттравматический остеомиелит

- Послеоперационный или посттравматический менингит

- Сепсис

2. Инфекционный эндокардит

3. Бактериальные зоонозы

4. Туберкулез

5. Деконтаминация кишечника

6. Местное применение – дерматология, офтальмология, оториноларингология

А для того, чтобы максимально избежать вышеописанных побочных реакций необходимо использовать следующие правила дозирования аминогликозидов:

1. Расчет должен проводится строго на килограмм массы тела и детям и взрослым! Самые распространенные препараты используются в следующих дозировках:

- Амикацин – 15-20 мг/кг/сут

- Гентамицин – 3-5 мг/кг/сут

2. Дозу можно ввести либо в два либо в одно введение, но лучше это сделать в одно введение, потому что:

- Гарантированно высокая максимальная концентрация обеспечит максимальный эффект (бактерицидное действие относится к концентрационно-зависимым)

- Меньшая или одинаковая токсичность

- Более удобно и для больного, и для персонала

- Более экономично

3. При превышении идеальной массы тела на 25% и более дозу нужно снижать на 25% (так как препараты не накапливаются в жировой ткани, а распределяются в сосудистом русле и внеклеточной жидкости)

А при истощении – увеличивать на 25%

4. У пожилых дозу необходимо снижать, так как у них имеется возрастное снижение клубочковой фильтрации

5. И в зависимости от функции почек также изменяется и дозирование:

- Сначала мы рассчитаем клиренс эндогенного креатинина (КК) до введения по формуле:

для мужчин:

KK =

[140 – возраст (лет)] x масса тела (кг)

Креатинин сыворотки (мкмоль/л) x 0,8

для женщин:

KK =

[140 – возраст (лет)] x масса тела (кг) х 0,85

Креатинин сыворотки (мкмоль/л) x 0,8

- Затем повторяем эту процедуру через 2-3 дня после введения.

- Если КК падает на 25% – это говорит о нефротоксическом действии, если на 50% – препарат нужно немедленно отменять.

Уважаемые коллеги! Даная статья носила исключительно обзорный характер. Более подробно о самой группе, ее побочных действиях и правилах дозирования Вы можете ознакомиться по следующим ссылкам:

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 31 октября 2017; проверки требуют 8 правок.

Аминогликозиды — группа органических веществ, общим в химическом строении которых является наличие в молекуле аминосахара, соединённого гликозидной связью с аминоциклическим кольцом. Многие аминогликозиды являются антибиотиками. По химическому строению к аминогликозидам близок также спектиномицин, аминоциклитоловый антибиотик. Основное клиническое значение аминогликозидов заключается в их активности в отношении аэробных грамотрицательных бактерий.

Механизм действия[править | править код]

Аминогликозиды образуют связи с бактериальными рибосомами и нарушают биосинтез белков в клетках, вызывая разрыв потока генетической информации в клетке.

Гентамицин так же может воздействовать на синтез белка, нарушая функции 50S-субъединицы рибосомы

Общие свойства[править | править код]

Аминогликозиды являются бактерицидными антибиотиками, то есть непосредственно убивают чувствительные к ним микроорганизмы (в отличие от бактериостатических антибиотиков, которые лишь тормозят размножение микроорганизмов, а справиться с их уничтожением должен иммунитет организма хозяина). Поэтому аминогликозиды проявляют быстрый эффект при большинстве тяжёлых инфекций, вызванных чувствительными к ним микроорганизмами, и их клиническая эффективность гораздо меньше зависит от состояния иммунитета больного, чем эффективность бактериостатиков. Это делает аминогликозиды одними из препаратов выбора при тяжёлых инфекциях, сопряжённых с глубоким угнетением иммунитета, в частности, при фебрильной нейтропении.

Аминогликозиды оказывают бактерицидное действие независимо от фазы размножения микроорганизмов, в том числе и на микроорганизмы, находящиеся в фазе покоя, в отличие от бета-лактамных антибиотиков, действующих бактерицидно прежде всего на размножающиеся микроорганизмы. Поэтому терапевтическая эффективность аминогликозидов, в отличие от бета-лактамов, не снижается при одновременном назначении бактериостатически действующих антибиотиков.

Для действия аминогликозидов необходимы аэробные условия (наличие кислорода) как внутри бактериальной клетки-мишени, так и в тканях инфекционного очага. Поэтому аминогликозиды не действуют на анаэробные микроорганизмы, а также недостаточно эффективны в плохо кровоснабжаемых, гипоксемичных или некротизированных (омертвевших) тканях, в полостях абсцессов и кавернах.

Бактерицидная активность аминогликозидов также сильно зависит от pH среды: они значительно менее эффективны в кислой или нейтральной среде, чем в слабощелочной (при pH около 7.5 или чуть выше). По этой причине эффективность аминогликозидов при инфекциях почек и мочевых путей увеличивается при подщелачивании мочи и снижается при её кислой реакции. Эффективность аминогликозидов при сепсисе (бактериемии), фебрильной нейтропении также увеличивается при одновременной коррекции метаболического ацидоза. При абсцессах, пневмонии эффективность аминогликозидов бывает недостаточной, поскольку в полости абсцесса и в инфицированной лёгочной ткани pH обычно кислый (6.4-6.5). Активность аминогликозидов также снижается в присутствии двухвалентных катионов, в частности, ионов кальция и магния. Поэтому аминогликозиды недостаточно эффективны при остеомиелите (так как костная ткань богата кальцием) и в очагах, подвергшихся кальцификации (обызвествлению).

Белки и фрагменты ДНК тканевого детрита, образующегося при нагноении и разрушении тканей, также снижают эффективность аминогликозидов, поскольку аминогликозиды относятся к препаратам, сильно связывающимся с белками.

Аминогликозиды не проникают внутрь клеток животных организмов, поэтому не действуют на возбудителей, находящихся внутриклеточно, даже в тех случаях, когда в культуре, in vitro, возбудитель инфекции чувствителен к аминогликозидам. В частности, аминогликозиды неэффективны против шигелл, сальмонелл.

Классификация аминогликозидов[править | править код]

Выделяют четыре поколения аминогликозидов[1]:

Антибиотики группы аминогликозидов следующего поколения: плазомицин.

Исторические сведения[править | править код]

Исторически первым аминогликозидом был стрептомицин, выделенный в 1944 году из актиномицета Streptomyces griseus. Он также был одним из первых известных антибиотиков вообще, вторым после пенициллина. В 1957 году был выделен канамицин.

На заре эры антибиотикотерапии стрептомицин, наряду с пенициллином, применяли широко и практически бесконтрольно, в том числе и при банальных инфекциях, которые в настоящее время не расцениваются как показания к назначению аминогликозидных антибиотиков. Это способствовало нарастанию устойчивости возбудителей банальных инфекций к стрептомицину и появлению частичной перекрёстной устойчивости к другим аминогликозидам.

Впоследствии стрептомицин из-за высокой ототоксичности и нефротоксичности, а также из-за быстрого развития устойчивости большинства часто встречающихся возбудителей к нему стали применять почти исключительно в составе комбинированных режимов специфической химиотерапии туберкулёза, а также некоторых редких, почти ликвидированных в настоящее время инфекций, таких, как чума, а основным применяемым аминогликозидом в остальных клинических ситуациях на долгое время стал канамицин.

В настоящее время основными, наиболее часто применяемыми, аминогликозидными антибиотиками являются препараты II поколения, в частности, гентамицин. Частота назначения канамицина значительно снизилась в связи с тем, что он обладает более высокой ото- и нефротоксичностью по сравнению с препаратами II поколения, а также в связи с нарастанием устойчивости возбудителей к канамицину.

Аминогликозид III поколения амикацин рассматривается в настоящее время как препарат резерва, который нежелательно назначать широко и часто, чтобы предотвратить распространение устойчивости возбудителей к нему. Устойчивость возбудителей к амикацину пока распространена мало. Перекрёстная устойчивость с другими аминогликозидами неполная, и часто возбудители, устойчивые к аминогликозидам II поколения, остаются чувствительными к амикацину. Характерно также, что устойчивость возбудителей к амикацину нарастает медленнее, чем к препаратам II поколения. Устойчивость возбудителей к препаратам II поколения, в частности гентамицину, также развивается медленнее, чем к препаратам I поколения канамицину и стрептомицину.

Фармакокинетика аминогликозидов[править | править код]

Все аминогликозиды в норме плохо всасываются в просвете кишечника и действуют только местно. Это позволяет применять их внутрь без нежелательных проявлений системной токсичности для деконтаминации кишечника перед плановыми хирургическими операциями на кишечнике и органах брюшной полости, для лечения острых кишечных инфекций, вызванных чувствительными к аминогликозидам неинвазивными (то есть не проникающими за пределы кишечника) возбудителями, а также для снижения продукции аммиака кишечными бактериями при острой и хронической печёночной недостаточности, печёночной коме (гепатаргии). Основным аминогликозидом для перорального применения является неомицин.

Аминогликозиды могут всасываться при местном применении для орошения их растворами или смазывании содержащими их мазями ожоговых поверхностей, язв или ран. При этом может проявиться системная токсичность (ото- или нефротоксичность).

Аминогликозиды хорошо всасываются после внутримышечного введения. Пик концентрации аминогликозидного антибиотика в плазме крови достигается через 30-90 мин после в/м введения. Аминогликозиды не метаболизируются в организме. Выводятся все аминогликозиды в неизменённом виде почками. При нормальной функции почек период полувыведения большинства аминогликозидов составляет около 2 ч. При почечной недостаточности период полувыведения значительно увеличивается и может произойти кумуляция (накопление) антибиотика и проявиться нефро- или ототоксическое действие.

В процессе выведения почками создаются очень высокие концентрации аминогликозидов в моче, в 5-10 раз превышающие концентрации в плазме крови и, как правило, многократно превышающие минимальные бактерицидные концентрации для большинства грамотрицательных возбудителей мочевых инфекций. Благодаря этому аминогликозиды высокоактивны при инфекциях мочевых путей (пиелонефритах, циститах, уретритах).

Очень высокие концентрации аминогликозидов создаются в корковом слое почек и в эндолимфе внутреннего уха. Этим объясняется избирательное токсическое действие аминогликозидов на почки и на орган слуха. Вместе с тем именно это свойство делает аминогликозиды препаратами выбора при тяжёлых острых бактериальных нефритах и остром лабиринтите (воспалении внутреннего уха).

Аминогликозиды легко проникают во внеклеточные пространства, а также в плевральную, перитонеальную и синовиальную жидкости. Однако они плохо проникают в спинномозговую жидкость (ликвор) и в жидкие среды глаза, а также в ткани простаты. Поэтому аминогликозиды неэффективны при системном введении при менингитах и энцефалитах, офтальмитах, простатитах, даже вызванных чувствительными к ним микроорганизмами. При менингите и энцефалите, вызванном чувствительными микроорганизмами, может практиковаться эндолюмбальное введение аминогликозидов.

Клиническая эффективность аминогликозидов в большинстве случаев зависит от их пиковой концентрации в плазме крови, а не от поддержания постоянной концентрации, поэтому в большинстве клинических ситуаций их можно вводить 1 раз в сутки, всю суточную дозу сразу. При этом снижается нефротоксичность, а терапевтический эффект не изменяется. Однако при тяжёлых инфекциях, таких, как бактериальный эндокардит, сепсис, тяжёлые пневмонии, такой режим введения недопустим и следует отдавать предпочтение классическому режиму, при котором стрептомицин, канамицин и амикацин вводятся 2 раза в сутки, а гентамицин, тобрамицин и нетилмицин — 2-3 раза в сутки. В некоторых случаях, например, при тяжёлом сепсисе, целесообразна круглосуточная внутривенная инфузия аминогликозида, поддерживающая его постоянный бактерицидный уровень в плазме.

Побочное действие[править | править код]

Ототоксичность, нефротоксичность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания[править | править код]

Противопоказаны при беременности (ототоксическое и нефротоксическое действие).

См. также[править | править код]

- Фрамицетин

Примечания[править | править код]

Источник