Колониестимулирующие факторы побочные действия

Отравление колониестимулирующими факторами и их побочные эффекты

Гранулоцитарно-макрофаговый колониестимулирующий фактор может индуцировать лихорадку, артралгии, миалгию, синдром истечения капилляров с генерализованным отеком, выпот в полость плевры и перикарда, эритродермию и, при высоких дозах, тромбозы в местах введения венозных катетеров.

К числу токсических эффектов Г-КСФ (гранулоцитарного колониестимулирующего фактора) относятся боли в костях, гипотензия и дисфункция почек при самых высоких дозах.

Дозы около 100 мкг/кг в сутки (4000 мкг/м2 в сутки) индуцируют увеличение числа белых кровяных телец до 200 000 клеток/м2. Неблагоприятные реакции включают диспноэ, недомогание, тошноту, лихорадку, сыпь, синусовую тахикардию, головную боль и озноб; эти реакции исчезают после прекращения применения лекарства.

Лечение предполагает прекращение введения КСФ и мониторинг таких явлений, как увеличение числа белых кровяных телец и респираторное синкопе.

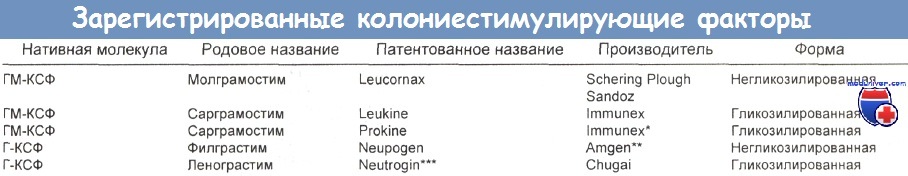

Зарегистрированные гематопоэтические колониестиму-лирующие факторы перечислены в таблице ниже.

Рекомбинантный Г-КСФ применяют для лечения раковых больных с нейтропенией, развившейся после курса химиотерапии, при этом число нейтрофилов возрастает пропорционально введенной дозе Г-КСФ 50.

Клиническая картина отравления колониестимулирующими факторами. При применении доз 5 мкг/кг в сутки или 25 мкг/м2 в сутки наиболее часто наблюдаемый неблагоприятный эффект — костная боль от легкой до умеренной.

Примерно у 20—30 % пациентов отмечаются миалгия, недомогание, сыпь или реакции в месте инъекций. Неблагоприятные эффекты более вероятны при внутривенном введении ударных доз или при кратковременных вливаниях ГМ-КСФ. Степень выраженности побочных эффектов зависит от величины дозы.

После первой инъекции могут наблюдаться синдром покраснения, гипотензия, тахикардия, диспноэ, тошнота и рвота, недостаточное насыщение артериальной крови кислородом, что устраняется введением кислорода или внутривенным вливанием жидкости. При дозах, превышающих 20 мкг/кг в сутки, введению ГМ-КСФ могут сопутствовать выпот в полость плевры и перикарда, венозный тромбоз и легочная эмболия. Г-КСФ стимулирует рост множественной миеломы.

У пациента с острой миеломоноцитарной лейкемией введение ГМ-КСФ вызвало опасный для жизни гиперлейкоцитоз.

ГМ-КСФ — гранулоцитарно-макрофаговый колониестимулирующий фактор. Г-КСФ — гранулоцитарный колониестимулирующий фактор.

* Распространяется фирмой Hoechst-Roussel в США и должен распространяться фирмой Behringwerke в Европе.

** Распространяется совместно с Roche за пределами США.

*** Патентованное название в Японии. При распространении в Европе патентованное название Granocyte.

– Также рекомендуем “Отравление эритропоэтином и его побочные эффекты”

Оглавление темы “Отравление лекарствами”:

- Отравление транексамовой кислотой и его побочные эффекты

- Отравление тромболитиками и его побочные эффекты

- Отравление цитратом – цитратная интоксикация

- Отравление железом (железо-декстраном) и его побочные эффекты

- Классификация цитокинов и иммуномодуляторов

- Отравление интерфероном и его побочные эффекты

- Отравление интерлейкином и его побочные эффекты

- Отравление фактором некроза опухоли (ФНО) и его побочные эффекты

- Отравление колониестимулирующими факторами и их побочные эффекты

- Отравление эритропоэтином и его побочные эффекты

Источник

Дерево фармакологических групп

- Колониестимулирующие факторы (Выбрано)

- Смежные коды:

- Стимуляторы гемопоэза в комбинациях

Содержание

- Описание

- ATX код

- Фармакологическое действие

- Фармакокинетика

- Показания к применению

- Противопоказания

- Побочные эффекты

- Ограничения к использованию

- Меры предосторожности применения

- Взаимодействие

Названия

Название фармакологической группы: Колониестимулирующие факторы.

Описание

Колониестимулирующие факторы – это препараты, представляющие собой соединения высокомолекулярной полипептидной структуры, которые обладают способностью связываться с рецепторами гемопоэтических клеток и стимулировать их пролиферацию, дифференциацию и функциональную активность, что приводит к повышению содержания нейтрофилов и моноцитов. Оказывают лейкопоэтическое действие.

ATX код

L03AA.

Фармакологическое действие

Гранулоцитарные колониестимулирующие факторы – это соединения высокомолекулярной полипептидной структуры, которые способны связываться с рецепторами гемопоэтических клеток и стимулировать их пролиферацию, дифференциацию и функциональную активность. Оказывают лейкопоэтическое действие.

Ленограстим – рекомбинантный человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, представляет собой гликолизированный белок.

Ленограстим стимулирует пролиферацию и дифференциацию клеток-предшественников нейтрофильного ряда, вызывает увеличение числа нейтрофилов в периферической крови, повышает их функциональную активность. Действие ленограстима развивается в течение первых суток после введения.

Нейтрофилы, продуцируемые в ответ на введение ленограстима, обладают нормальными хемотактическими свойствами и фагоцитарной активностью.

Филграстим – высокоочищенный негликозилированный белок, состоящий из 175 аминокислот. Вырабатывается штаммом K 12 Escherichia coli, в геном которой методами генной инженерии введен ген гранулоцитарного колониестимулирующего фактора человека.

Филграстим в первые 24 ч после введения приводит к значительному повышению в периферической крови числа нейтрофилов с нормальной или повышенной функциональной активностью. Количество моноцитов повышается незначительно.

Фармакокинетика

Фармакокинетика ленограстима зависит от дозы препарата и продолжительности его введения. Биодоступность препарата – 30%. Период полувыведения ленограстима при п/к введении составляет примерно 3-4 , при в/в – 1-1,5 Объем распределения ленограстима – около 1 л/кг. Период полувыведения составляет 3-4 После повторных в/в инфузий этот показатель уменьшается до 1-1,5 С мочой в неизмененном виде выводится не более 1% препарата.

При в/в и п/к введении филграстима наблюдается положительная линейная зависимость между введенной дозой и концентрацией в сыворотке крови. Объем распределения филграстима составляет 150 мл/кг. Период полувыведения – 3,5.

Показания к применению

Показания для применения ленограстима:

* Немиелопролиферативные новообразования у пациентов, которым проводилась миелосупрессивная химиотерапия с последующей трансплантацией костного мозга, и которые находятся в группе повышенного риска развития выраженной нейтропении.

* После стандартной миелосупрессивной химиотерапии (для уменьшения продолжительности выраженной нейтропении и связанных с ней осложнений).

* Мобилизация периферических клеток – предшественников гемопоэза.

Показания для применения филграстима:

* Профилактика и лечение нейтропении в следующих клинических ситуациях:

* Применение химиотерапевтических противоопухолевых средств.

* После трансплантации костного мозга.

* Апластические заболевания кроветворной системы.

* Мобилизация периферических стволовых клеток крови.

* Стойкая нейтропения (абсолютное число нейтрофилов менее или равное 1000/мкл) у пациентов с развернутой стадией ВИЧ – инфекции (для снижения риска бактериальных инфекций при невозможности использования других способов лечения).

Противопоказания

Противопоказания для применения ленограстима:

* Гиперчувствительность.

* Беременность.

* Период лактации.

Противопоказания для применения филграстима:

* Врожденная нейтропения (синдром Костманна) с цитогенетическими нарушениями.

* Одновременное назначение с цитотоксической химио- и лучевой терапией.

* Терминальная стадия хронической почечной недостаточности.

* Период лактации.

* Период новорожденности (в течение первых 28 дней жизни).

* Гиперчувствительность.

Побочные эффекты

На фоне применения ленограстима возможны следующие побочные реакции:

1) Со стороны костно-мышечной системы:

* Боли в мышцах и в костях.

2) Со стороны системы кроветворения:

* Спленомегалия.

* Тромбоцитопения.

* Анемия.

* Носовые кровотечения.

3) Прочие:

* Дизурия.

* Головная боль.

* Диарея.

* Лихорадка.

4) Местные реакции:

* Болезненность в месте введения.

При применении филграстима могут наблюдаться следующие побочные эффекты:

1) Со стороны костно-мышечной системы:

* Боли в костях и мышцах.

* Артралгии.

* Остеопороз.

* Острый подагрический артрит.

* Обострения ревматоидного артрита.

2) Со стороны пищеварительной системы:

* Диарея.

* Гепатомегалия.

3) Со стороны сердечно-сосудистой системы:

* Артериальная гипотензия.

* Кожный васкулит.

* Аритмии.

4) Со стороны дыхательной системы:

* Инфильтраты в легких.

* Респираторный дистресс-синдром.

* Дыхательная недостаточность.

* Интерстициальная пневмония.

* Дерматологические реакции:

* Алопеция.

* Кожная сыпь.

5) Со стороны системы кроветворения:

* Спленомегалия.

* Тромбоз сосудов.

* Разрыв селезенки.

* Тромбоцитопения.

* Анемия.

* Носовые кровотечения.

* Лейкоцитоз.

* Миелодиспластический синдром.

6) Со стороны мочевыделительной системы:

* Слабая или умеренная дизурия.

7) Со стороны лабораторных показателей:

* Обратимое, дозозависимое и умеренное повышение уровней ЛДГ, ЩФ и ГГТ.

* Гиперурикемия.

* Гипогликемия.

* Протеинурия.

* Гематурия.

8) Прочие:

* Головная боль.

* Утомляемость.

* Сыпь.

* Реакции в месте инъекции.

Ограничения к использованию

Препараты этой группы применяются при нарушениях функции печени или почек.

Безопасность ленограстима и филграстима при миелоидных опухолях окончательно не изучена, поэтому их применение у таких пациентов не рекомендуется.

Меры предосторожности применения

В процессе лечения препаратами это группы необходим систематический контроль картины периферической крови (включая обязательный подсчет числа тромбоцитов).

До начала терапии филграстимом пациентам следует проводить развернутый анализ крови с определением лейкоцитарной формулы и количества тромбоцитов, а также исследовать морфологическую картину костного мозга и кариотип для исключения тяжелой врожденной нейтропении (синдрома Костманна).

У пациентов с серповидно-клеточной анемией на фоне терапии филграстимом необходимо регулярно выполнять анализы крови и учитывать возможность развития спленомегалии и тромбоза сосудов.

Больным с костной патологией и остеопорозом, получающим непрерывное лечение филграстимом в течение более чем 6 месяцев, рекомендуется контролировать плотность костной ткани.

Взаимодействие

При одновременном применении с ленограстимом противоопухолевых препаратов с кумулятивной миелодепрессией или преобладающей токсичностью в отношении тромбоцитарного ростка костного мозга (нитрозомочевина, митомицин C) возможно нарастание токсического действия указанных препаратов.

При одновременном назначении филграстима и 5-фторурацила, тяжесть нейтропении может усилиться.

Источник

Побочные эффекты Г-КСФ – токсичность филграстимаНаиболее частым побочным действием при применении Г-КСФ (филграстима) являются боли в костях. Это осложнение в контролируемых исследованиях наблюдали у 15—39 % больных, получавших Г-КСФ в дозе 5 мкг/кг в сутки и у 0—21 % больных, которым давали плацебо. При повышении дозы данное осложнение встречается чаще. Причина костных болей при назначении Г-КСФ (филграстима) до конца не выяснена, но, как правило, боль быстро снимается небольшими дозами нестероидных противовоспалительных препаратов. Дерматологические реакции, связанные с назначением Г-КСФ (филграстима), выражаются синдромом Свита, характеризующимся лихорадкой, нейтрофилезом, множественными болезненными эритематозными бляшками и плотной нейтрофильной инфильтрацией кожи, преходящей лейкемической инфильтрацей кожи у пациентов с хроническим миелолейкозом, периодическим покраснением кожи, воспалительными изменениями в месте инъекции и аллергическими реакциями. У части пациентов, длительно применявших Г-КСФ (филграстим), отмечена легкая алопеция. В ряде случаев длительное использование данного цитокина сопровождалось развитием спленомегалии с очагами экстрамедуллярного кроветворения.

К лабораторным изменениям, наиболее часто встречающимся при использовании Г-КСФ (филграстима), можно отнести быстрое увеличение числа нейтрофилов в крови вследствие выброса относительно незрелого пула из костного мозга. Эти гранулоциты могут иметь морфологические признаки активации: гиперлобулярное ядро, токсическую зернистость, тельца Доула. В последующем сокращается время созревания нейтрофилов. Обычно число их увеличивается при назначении Г-КСФ в дозе 5 мкг/кг в сутки на 2-й день, достигая максимума на 4-й день. При более высоких дозах наблюдается некоторое увеличение абсолютного количества моноцитов и лимфоцитов. Среди изменений в биохимических параметрах крови можно отметить увеличение содержания ЛДГ, мочевой кислоты и щелочной фосфатазы, возможно, за счет большего разрушения лейкоцитов. Появление нейтрализующих антител к Г-КСФ не описано. Дозолимитирующая токсичность не достигнута даже при введении доз, в 20 раз превышающих обычные, — 100 мкг/кг в сутки. – Также рекомендуем “Побочные эффекты ГМ-КСФ – токсичность молграмостима” Оглавление темы “Клиническое применение гемопоэтических факторов роста”:

|

Источник

В данной статье рассмотренны колониестимулирующие факторы при лечении онкологии с применением химиотерапии, их разновидности и эффективность лечения.

Основной проблемой химиотерапии злокачественных новообразований является токсичность. Все цитостатические препараты обладают токсичностью, что обусловлено их недостаточной избирательностью действия в отношении опухолевой ткани. Быстропролиферирующие опухолевые клетки под воздействием противоопухолевых препаратов повреждаются в большей степени, чем нормальные. Однако пролиферативная активность гемопоэтических клеток, также, как и большинства опухолевых клеток, — достаточно высокая. Исходя из логических значений предыдущих высказываний, одним из неблагоприятных клинических проявлений цитостатической терапии, которое может представлять угрозу жизни больного, является миелотоксичность. Для профилактики и купирования костномозговой недостаточности применяют гемопоэтические факторы роста.

Гемопоэтические факторы роста — это большое «семейство» цитокинов, которые ответственны за регуляцию пролиферации, дифференцировки и функциональные особенности всех ростков гемопоэза. К настоящему времени выделено более 20 таких цитокинов, воздействие некоторых из них оценено в клинических испытаниях последнего десятилетия.

Многие из этих цитокинов играют важную роль не только в гемопоэзе, но и в других биологических процессах. В качестве примера в иммуномодуляции, в острых воспалительных реакциях. В то же время часть из этих цитокинов выполняет функции аутокринных или паракринных факторов роста опухоли. Более того, известны так называемые ингибиторы гемопоэза, которые играют важную роль в патогенезе заболеваний. Некоторые из таких цитокинов одобренны в клинических испытаниях в качестве препаратов, которые могут снижать количество активно делящихся гемопоэтических клеток до введения цикло- и фазоспецифичной химиотерапии.

Наиболее распространенные из гемопоэтических факторов роста, зарегистрированные для использования в клинической практике во всем мире — колониестимулирующие факторы.

Колониестимулирующие факторы (КСФ) — это цитокины, которые необходимы для прогрессии клеток от полипотентной стволовой до зрелых дифференцированных клеток крови, обладающих также способностью влиять на функцию последних.

К ним относятся:

- гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ), стимулирующий продукцию нейтрофилов;

- гранулоцитарно-макрофагальный КСФ (ГМ-КСФ), стимулирующий продукцию гранулоцитов и макрофагов;

- тромбопоэтин, стимулирующий развитие мегакариоцитов, являясь фактором роста стволовых клеток, а также способный стимулировать рост стволовых кроветворных клеток;

- лиганд, стимулирующий рост ранних предшественников в костном мозге и периферической крови.

Эти колониестимулирующие факторы в настоящее время получают методами биотехнологии.

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) изначально был выделен из сыворотки мышей, получавших эндотоксин. При добавлении данного цитокина в культуру мышиных клеток миеломонобластного лейкоза он вызывал образование гранулоцитарных колоний.

Г-КСФ вызывает пролиферацию и дифференцировку клеток гранулоцитарного ростка кроветворения, а также может активировать стволовые клетки. Кроме того, он влияет на функции зрелых нейтрофилов. Мыши, у которых подавлялась продукция Г-КСФ, имели выраженную нейтропению без признаков нарушения созревания клеток крови других ростков. Рецепторы к Г-КСФ имеются на многих клетках, включающих, помимо клеток миелоидного ростка крови, также и нормальные эндотелиальные и трансформированные эпителиальные клетки.

Г-КСФ продуцируется клетками различных типов: эпителиальными и эндотелиальными, макрофагами и клетками стромы костного мозга. Эта продукция может значительно увеличиваться при воздействии бактериального эндотоксина. При текущей инфекции уровень Г-КСФ крови у больных повышается в несколько раз. Назначение Г-КСФ здоровым добровольцам приводит к увеличению содержания миелоидных предшественников в костном мозге и сокращению времени созревания нейтрофилов. Кроме того, происходит высвобождение зрелых и некоторой части незрелых форм нейтрофильных лейкоцитов из депо костного мозга, что сопровождается быстрым и дозозависимым повышением числа циркулирующих нейтрофилов. Это увеличение может достигать 15-20-кратного в сравнении с первоначальным их уровнем.

Нейтрофилы, продуцируемые в ответ на назначение Г-КСФ, при исследовании функции фагоцитоза и продукции перекисных соединений, не уступают нормальным нейтрофилам или даже превосходят их.

Из культуры Т-лимфобластной линии клеток человека был выделен ген, который кодировал ГМ-КСФ. Данный ген обусловливает синтез 144 аминокислотного полипептида, включающего проводниковый пептид, который состоит из 17 аминокислот. Синтезируется ГМ-КСФ Т-лимфоцитами, моноцитами, фибробластами, а также эндотелиальными клетками.

При стандартной химиотерапии есть возможность первичного применения КСФ для профилактики нейтропении, которая определялась после проведенного первого курса химиотерапии. Вторичное использование КСФ подразумевает в себе назначение препарата во время курса химиотерапии, осложнившегося тяжелой миелосупрессией с целью сокращения осложнений и уклонения необходимости редуцирования доз цитостатических препаратов. В конце концов, ГКСФ и ГМКСФ используют после курса химиотерапии в лечении фебрильной нейтропении для уменьшении ее продолжительности и осложнений. Однако требовательных рекомендаций для назначения КСФ при проведении стандартной химиотерапии к настоящему времени не разработано. Поэтому в мире по-разному относятся к назначению ГКСФ и ГМКСФ при проведении химиотерапии в стандартных дозах.

Действенность вторичной профилактики фебрильной нейтропении ГКСФ у пациентов с мелкоклеточным раком легкого подтверждена результатами плацебоконтролируемого исследования. В ходе этого исследования пациенты с фебрильной нейтропенией в анамнезе получали ГКСФ в следующем цикле химиотерапии. Больные в плацебогруппе, получавшие ГКСФ во втором цикле химиотерапии, имели более короткий период нейтропении и меньшую частоту фебрильной нейтропении. Те больные, которые продолжали получать плацебо во втором цикле, имели такой же уровень фебрильной нейтропении, как и во время первого цикла, в то время как частота фебрильной нейтропении была ниже. Уменьшение риска осложнений фебрильной нейтропении во время второго цикла, скорей всего, обусловлено снижением опухолевой массы в костном мозге,а также экстрамедуллярно, и повышение качества общесоматического статуса пациентов.

Также в ряде испытаний сравнивали различные препараты Г-КСФ между собой. В целом было проанализировано 25 исследований, в 5 из них оценивали профилактическое применение пэгфилграстима. 10 исследований проводилось с филграстимом и 5 — с ленограстимом. Исследуемые препараты продемонстрировали значимое падение риска развития ФН.

В клинической практике существует четыре препарата: филграстим (негликозилированный Г-КСФ), ленограстим (гликозилированный Г-КСФ), пэгфилграстим (филграстим, соединенный с полиэтиленгликолем), ГМ-КСФ.

К настоящему времени существуют публикации результатов исследований по применению Г-КСФ при широком спектре злокачественных опухолей и различных режимах миелосупрессивной ХТ.

В результатах исследованиях было показано, что в среднем достаточно 11 введений на цикл ХТ для достижения стандартных значений нейтрофилов. Потребность ежедневного введения этих препаратов обусловлена достаточно быстрым выведением Г-КСФ почками. Пэгфилграстим — это Г-КСФ пролонгированного действия, который вводится 1 раз за цикл ХТ. Пролонгированное действие пэгфилграстима обусловлено тем, что этот препарат практически не выводится с мочой, что позволяет ему дольше циркулировать в крови. Клиренс (показатель скорости удаления) пэгфилграстима осуществляется при его связывании с рецепторами нейтрофилов, что делает этот процесс саморегулирующимся: в этап нейтропении в крови сохраняются высокие концентрации пэгфилграстима, снабжающие его терапевтическое воздействие, а по мере увеличения числа нейтрофилов его концентрация быстро снижается.

Результативность всех трех препаратов была подтверждена в крупном метаанализе, включающем обозрение исследований. В ходе которого сравнивались группы пациентов, которым проводили различные режимы ХТ при солидных опухолях и лимфомах с применением первичной профилактики Г-КСФ, а также без них.

Были полученные результаты¸ которые не подтверждают сложившееся представление о необходимости добавления КСФ к антибактериальной терапии. Но в то же время некоторые пациенты с прогностическими признаками клинического осложнения все же нуждаются в назначении КСФ. Эти прогностические факторы могут включать пневмонию, гипотензию, полиорганную недостаточность, грибковую инфекцию и ожидаемый длительный этап тяжелой нейтропении. Использование КСФ вместе с антибиотиками у этих больных возможно по определенным показаниям.

В некоторых клинических исследованиях было так же изучено использование КСФ у больных с афебрильной нейтропенией. Несмотря на то, что продолжительность нейтропении III–IV степени была уменьшена при применении КСФ, значительного различия в других важных клинических параметрах — сроках госпитализации, продолжительности антибактериальной терапии, количестве положительных микробиологических высевов из крови — в группах больных с КСФ и плацебо не было получено. Отсюда следует, что использование КСФ у таких больных не может быть обязательной рекомендацией.

При проведении высокодозных химиотерапевтических режимов, которые не нуждаются в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, требуются обязательного применения КСФ у пациентов с высокой вероятностью (>40%) глубокой нейтропении (III–IV степени).

Многочисленные режимы высокодозной химиотерапии носят миелоаблативный характер и нуждаются в поддержке гемопоэтическими стволовыми клетками. При этом применение КСФ после трансплантации аутологичного костного мозга, как показано множественными исследованиями, приводит к уменьшению продолжительности нейтропении, а у некоторых больных и к снижению длительности антибактериальной терапии и сроков госпитализации.

Можно сказать, что КСФ успешно используются для привлечении гемопоэтических стволовых клеток периферической крови как при аутологичной, так и при аллогенной трансплантации. Установление ГКСФ или ГМКСФ в течение 4–7 дней дает возможность получить достаточное для одной или двух трансплантаций количество гемопоэтических стволовых клеток периферической крови. При аутологичной трансплантации забор гемопоэтических стволовых клеток периферической крови может быть выполнен через 7–12 дней после окончания химиотерапии с последующей стимуляцией КСФ. В таком случае проведенная до забора химиотерапия позволяет увеличить содержание гемопоэтических стволовых клеток в крови и сократить риск их контаминации опухолевыми клетками.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток периферической крови способствует более быстрому восстановлению нейтрофилов и тромбоцитов по сравнению с трансплантацией костного мозга, что положительно сказывается на стоимости лечения.

Использование КСФ после инфузии гемопоэтических стволовых клеток периферической крови приводит к еще большему уменьшению периода нейтропении, при этом, однако, существенно не снижает продолжительность антибактериальной терапии или периода госпитализации больных.

Колониестимулирующие факторы вводят не ранее чем через 24 ч после цитостатиков, но не одновременно с ними. Использование КСФ противопоказано во время облучения органов грудной клетки, из-за риска осложнений.

Пролиферация/дифференцировка | Г-КСФ (филграстим) | ГМ-КСФ (сарграмостим) |

Нейтрофилы | Да | Да |

Эозинофилы | Нет | Да |

Макрофаги | Нет | Да |

Миграция нейтрофилов | Усиливает | Ингибирует |

Сопоставительные клинические исследования Г-КСФ и ГМ-КСФ (филграстима и сарграмостима) показали несколько более выраженные побочные эффекты ГМ-КСФ, однако определенных доказательств преобладаний одного препарата перед другим получено не было.

Профилактическое назначение Г-КСФ, таких как филграстим, ленограстим или пэгфилграстим, необходимо для уменьшения риска ФН. Использовать Г-КСФ рекомендовано пациентам, которые получают ХТ с значительно высоким риском ФН (более 40%), а при применении ХТ с риском 10–20% особое внимание должно уделяться факторам риска, которые могут увеличить вероятность развития ФН. Клинический материал показывает, что филграстим, ленограстим и пэгфилграстим имеют клиническую результативность и рекомендуются для использования.

Источник