Периферическая дистрофия сетчатки противопоказания

Дистрофия сетчатки — это общий диагноз для группы заболеваний внутренней светочувствительной оболочки глаза с фоторецепторными клетками. Такой недуг часто остается незамеченным, так как протекает практически бессимптомно. Он может быть обусловлен миопией, травмами, генетической предрасположенностью и возрастными изменениями.

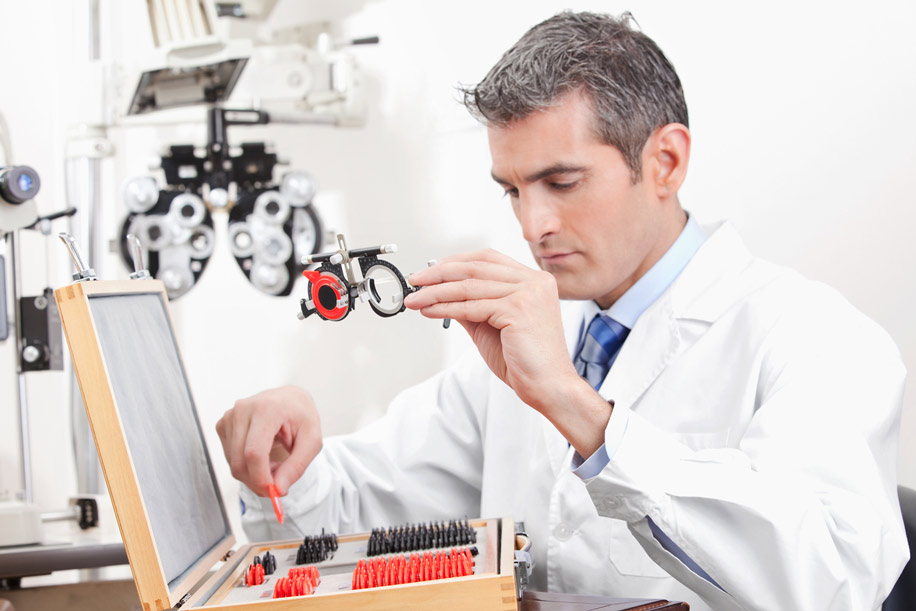

Из-за чего возникает дистрофия сетчатки и как ее распознать на ранней стадии заболевания? Люди с различными патологиями зрения, особенно близорукие, находятся в зоне риска, поэтому в их интересах регулярно обследоваться у офтальмолога, выбирая полный профилактический осмотр с использованием современного диагностического оборудования. Ранняя диагностика повышает шансы на благоприятный прогноз.

Около 40% случаев диагностирования дистрофии сетчатки приходится на пациентов с миопией. Среди причин — растяжение глазного яблока и, как следствие, сетчатки, травмы, нарушение нормального кровотока органов зрения.

У людей с хорошим зрением, без патологий и нарушений рефракции, дистрофия сетчатки встречается редко, что составляет около 5% случаев. Что должно насторожить человека, находящегося в группе риска? Чаще всего болезнь протекает без симптомов, но есть ряд признаков заболевания, которые должны обратить на себя внимание.

Дистрофия сетчатки глаза — причины и симптомы заболевания

Сетчатка — важная структура оптической системы глаза, у нее сложное строение, позволяющее преобразовывать электромагнитные излучения в нервные импульсы, совершать первичную обработку. Сетчатка взаимодействует с головным мозгом, получая и передавая информацию, поэтому очень важно сохранить ее здоровье и функциональность. К сожалению, не все зависит от человека. Среди частых причин развития дегенерации сетчатки глаза, ее истончения — возрастные изменения, вызванные неизбежным процессом старения организма, наследственность, а также последствия травм.

Дистрофия сетчатки глаза — симптомы и первые признаки заболевания:

- сужение поля зрения;

- снижение способности ориентироваться в плохо освещенных помещениях;

- ухудшение остроты зрения, снижение видимости периферических полей;

- искажение, искривление линий и предметов;

- появление «мушек», пятен перед глазами, а также оптических эффектов в виде молний и вспышек;

- появление зон помутнения.

Иногда причиной появления патологии сетчатки могут стать такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз. Они успешно лечатся методом лазеркоагуляции сетчатки, но решение о целесообразности этой процедуры принимается врачом, с учетом имеющихся патологий.

Диагностика дистрофии сетчатки глаза, важные симптомы болезни

При появлении дискомфорта в глазах в вечернее время, ухудшении остроты зрения и появлении явных искажений видимых предметов необходимо обращаться к офтальмологу. Диагностируется дистрофия при полном осмотре сетчатки, во время офтальмологического обследования, включающего комплекс важных исследований, среди которых:

- определение остроты зрения;

- периметрия, оценивающая состояние сетчатки на периферии;

- исследование глазного дна;

- измерение внутриглазного давления;

- исследование ультразвуком внутренних структур глаза;

- проверка состояния зрительного нерва, жизнеспособности нервных клеток сетчатки.

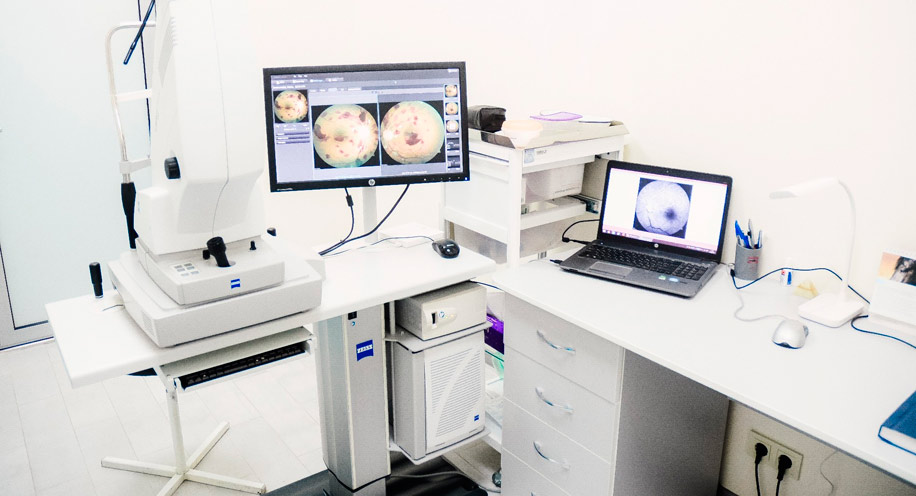

Наиболее полную картину дает оптическая когерентная томография сетчатки. Это исследование позволяет визуализировать структуру сетчатки, дифференцировать ее слои, определить толщину каждого слоя. Томография может выявить макулярные разрывы, для которых характерна отслойка нервных волокон при целостности остальных слоев.

Причины дегенерации сетчатки глаза и ее разновидности

Дистрофия сетчатки делятся на группы, в зависимости от причины, вызвавшей нарушение. Основной причиной дегенерации сетчатки глаза является близорукость. Из-за сильной миопии глаз становится больше, а сетчатка растягивается, на ней образуются патологические очаги. У близоруких людей наиболее часто встречается периферическая дистрофия сетчатки, вызванная в том числе и нарушением кровоснабжения органов зрения. При лечении периферийных дистрофий с профилактической целью выполняется лазерная коагуляция, которая снижает риск отслоения сетчатки, потому что укрепляет ее. Во время операции лазер создает сращения между сетчатой и сосудистой оболочками глаза.

Разновидности дистрофии сетчатки бывают приобретенными и наследственными:

- возрастные нарушения — возрастная дистрофия сетчатки протекает в сухой и влажной форме (экссудативной), относится к приобретенным заболеваниям, развивается после 60 лет, часто ее сопровождают такие недуги, как катаракта;

- приобретенные патологии — возникают из-за болезней, нездорового образа жизни, травм, нарушения работы рецепторов;

- врожденные — болезнь Беста, кистозная макулярная дегенерация, ахроматопсия (тяжелое нарушение цветовосприятия);

- ювенильные, наследственные — колбочковая дистрофия, ювенильный ретиношизис, болезнь Штаргардта (в анамнезе наследственный фактор).

Изменения в центральной части сетчатки возникают на фоне избыточной инсоляции, ослабления иммунитета, после полученных травм, имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной системы организма.

В зоне риска женщины со светлыми глазами, кожей, волосами. Дистрофия центральной части сетчатки часто бывает врожденной.

Как диагностируется болезнь Штаргардта — причины, симптомы заболевания и профилактика

Болезнь Штаргардта начинается в детстве, юности, часто приводит к инвалидности. Проявляется дистрофическими изменениями макулярной зоны, значительным ухудшением зрения, нарушением цветовосприятия (слияние красного, желтого, зеленого в единый цвет). Среди причин возникновения патологии — мутация гена АВСR, нарушение выработки белка. Ранняя диагностика дает высокие шансы на успешное лечение. Этот недуг во многом обусловлен генетически, но у нового поколения может протекать легче, не приводя к инвалидности. Патология передается по аутосомно-рецессивному типу, то есть наследование болезни не всегда передается другому поколению и не связано с полом.

Для получения точных диагностических данных необходимо пройти электрофизиологическое обследование, визометрию, периметрию, оптическую когерентную томографию сетчатки, флуоресцентную ангиографию (исследует состояние капилляров и сосудов сетчатки), а также проверку цветоощущения.

Если в семье были случаи болезни Штаргардта, желательно также пройти молекулярно-генетический анализ. Причем он позволяет обнаружить болезнь задолго до того, как она проявится.

Лечение и профилактика дистрофии сетчатки глаз при болезни Штаргардта

Болезнь Штаргардта может поражать центральные клетки сетчатки, парацентральные и центропериферические. Что касается лечения патологии, то на данном этапе развития науки не существует лечения, которое бы устранило причину заболевания и полностью бы избавило от его проявлений.

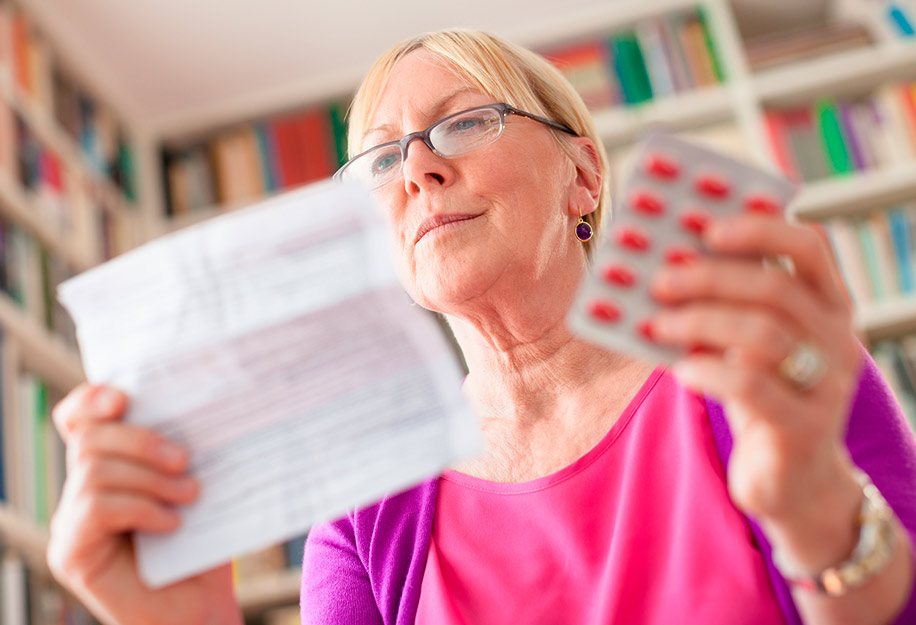

Пациентам рекомендуют стимулирующее консервативное лечение дегенерации сетчатки глаз:

- анаболические стероиды;

- аппаратное лечение — лазерная и магнитная стимуляция, электростимуляция, электрофорез с никотиновой кислотой и папаверином;

- реваскуляризирующие операции;

- ношение солнцезащитных очков для профилактики и уменьшения негативных симптомов.

Большую часть центральных дистрофий составляют возрастные макулярные дегенерации, при которых сетчатка полностью не повреждается и слепота не возникает, так как остается периферическое зрение. Лечение центральных дистрофий зависит от особенностей формы протекания болезни.

Лечение возрастной макулярной дистрофии

Причины возрастной дегенерации сетчатки достоверно неизвестны, но среди негативно влияющих факторов образ жизни, питание, хронические заболевания. При сухой форме дистрофии глаз терапия направлена на нормализацию кровообращения, улучшение обменных процессов. Достаточно эффективны аппаратная стимуляция и применение малых энергий лазерного излучения (повышают антиоксидантную активность сетчатки). Пациентам назначаются сосудорасширяющие препараты: «Трентал», «Кавинтон», «Пикамилон», «Стугерон», витамины с цинком и селеном, препараты с высоким содержанием лютеина, антиоксиданты: «Эмоксипин», «Токоферол». Также больным рекомендуется обогатить рацион овощами, фруктами, листовой зеленью. С целью улучшения кровотока макулярной зоны могут быть предложены реваскуляризирующие и вазореконструктивные операции, если консервативное лечение не оказывает должного эффекта.

При влажной форме возрастной макулярной дистрофии сетчатки глаз назначают антиоксидантные препараты, диуретики для снятия отеков, гемостатические препараты и фибринолитики (при кровоизлияниях), фотодинамическую терапию: пациенту внутривенно вводится особое лекарство — фотосенсибилизатор.

Своевременно начатое консервативное лечение дегенерации глаз обеспечивает высокую результативность терапии, основной целью которой является препятствование прогрессированию недуга.

Дистрофия сетчатки глаза — народное лечение

Народные способы лечения дистрофии сетчатки глаза могут быть эффективными на начальном этапе развития болезни. При появлении первых симптомов необходимо начать консервативное лечение, рекомендованное офтальмологом, а для усиления терапевтического эффекта можно воспользоваться опытом народной медицины. В первую очередь необходимо разнообразить свое питание продуктами, богатыми селеном, цинком, лютеином, витаминами С, А, каротином, B1, B6, B9, B12 и E.

Меню должно включать блюда с говядиной, индейкой, морепродуктами, куриными яйцами и другими белками животного происхождения. Также полезно употреблять продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами Омега-3: лосось, сельдь, креветки, скумбрия, семена льна, миндаль, фисташки, кедровые орехи.

Правильно питаясь и выполняя предписания врача, можно избежать неприятных симптомов, спутников заболевания.

Так, уменьшив количество потребляемой соли, человек с диагностированной патологией сетчатки, имеющей отечную форму, почувствует значительные улучшения своего состояния.

Достаточно эффективными являются компрессы на глаза с отварами тмина и цветов василька, трав майского сбора, хвои, шиповника и луковой шелухи в равных пропорциях, а также с крапивой. Её необходимо заливать кипятком и настаивать шесть-семь часов.

Также необходимо в течение всего периода лечения для облегчения симптомов заболевания употреблять черничный, шиповниковый чай. Народные средства не помогут избавиться от болезни, но они эффективно помогают предотвратить ее прогрессирование.

Источник

Периферическая дистрофия сетчатки – заболевание, характеризующееся истончением внутренней оболочки глаза в периферических отделах. Длительное время патология имеет бессимптомное течение. При выраженном поражении сетчатой оболочки появляются «мушки» перед глазами, нарушается функция периферического зрения. Диагностика включает в себя офтальмоскопию, периметрию, УЗИ глаза, визометрию и рефрактометрию. При начальных проявлениях дистрофии показана консервативная терапия (ангиопротекторы, антиагреганты, антигипоксанты). Выраженные дегенеративные изменения требуют хирургической тактики (лазерной коагуляции в зонах поражения сетчатки).

Общие сведения

Периферическая дистрофия сетчатки – распространенная патология в современной офтальмологии. В промежуток времени с 1991 по 2010 год число пациентов возросло на 18,2%. В 50-55% случаев заболевание развивается у людей с аномалиями рефракции, среди них 40% – больные миопией. Вероятность дистрофических изменений при нормальной остроте зрения составляет 2-5%. Первые симптомы патологии могут возникать в любом возрасте. Нозология с одинаковой частотой встречается среди лиц мужского и женского пола, однако к решетчатой дистрофии наиболее предрасположены мужчины, что обусловлено генетическими особенностями наследования.

Периферическая дистрофия сетчатки

Причины периферической дистрофии сетчатки

Патология может развиваться у лиц с миопическим или гиперметропическим типом рефракции, реже – при отсутствии нарушений зрительных функций. Более подвержены риску больные миопией. Этиология заболевания до конца не изучена. Решетчатая дистрофия наследуется по Х-сцепленному типу. Другие основные причины дистрофии сетчатки:

- Воспалительные заболевания глаз. Локальные поражения сетчатки, вызванные продолжительным течением ретинита или хориоретинита, лежат в основе дегенеративно-дистрофических изменений периферических отделов оболочки.

- Нарушение местного кровоснабжения. Региональные изменения кровотока приводят к трофическим расстройствам и истончению внутренней оболочки глазного яблока. Предрасполагающими факторами выступают артериальная гипертензия, атеросклеротическое поражение сосудов.

- Травматические повреждения. К периферической дистрофии приводит тяжелая черепно-мозговая травма и поражение костных стенок глазницы.

- Ятрогенное влияние. Изменения внутренней оболочки развиваются после витреоретинальных операций или превышения мощности воздействия при лазерной коагуляции сетчатой оболочки.

Патогенез

Пусковой фактор развития периферической дистрофии – расстройства локальной гемодинамики. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода периферические отделы оболочки. При длительном нарушении трофики сетчатка истончается по периферии, что часто незаметно при осмотре глазного дна. Первые проявления возникают на фоне перенесенных инфекционных заболеваний, интоксикации или диабета в стадии декомпенсации. Потенцирует прогрессирование дистрофии миопический тип рефракции. Это связано с тем, что при увеличении продольной оси глазного яблока внутренняя оболочка глаза также поддается незначительному растяжению, что приводит к еще большему истончению по периферии. Определенную роль в механизме развития заболевания отводят дегенеративным изменениям стекловидного тела, при котором возникают тракции и вторичное повреждение сетчатки.

Классификация

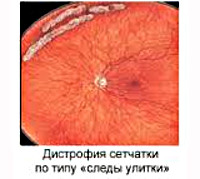

В зависимости от морфологической картины патологию классифицируют на решетчатый, инееподобный и кистевидный типы. Отдельные варианты дистрофических изменений по внешнему виду напоминают «след улитки» и «булыжную мостовую». С клинической точки зрения выделяют следующие формы заболевания:

- Периферическая хориоретинальная дистрофия (ПХРД). При данном варианте нозологии в патологический процесс вовлечена сетчатка и хориоидеа.

- Периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД). Характеризуется поражением стекловидного тела, сетчатой и сосудистой оболочки.

Классификация витреохориоретинальных дистрофий по локализации:

- Экваториальные. Это наиболее распространенная зона поражения сетчатки, т. к. область истончения расположена по окружности глаза во фронтальной плоскости.

- Параоральные. При данном типе дистрофические изменения локализируются у зубчатой линии.

- Смешанные. Форма ассоциирована с наибольшим риском разрыва из-за наличия диффузных изменений по всей поверхности сетчатой оболочки.

Симптомы периферической дистрофии сетчатки

Длительное время поражение сетчатой оболочки протекает без клинических проявлений. Для патологии характерно снижение периферического зрения, что ведет к затрудненной ориентации в пространстве. Из-за того, что поле зрения сужается по концентрическому типу, больные могут выполнять только определенные виды зрительной работы (читать, рисовать). Функция центрального зрения при условии отсутствия аномалий рефракции не страдает. В редких случаях пациенты предъявляют жалобы на появление плавающих мушек перед глазами или дефектов зрительного поля в виде скотом. Такие симптомы, как «молнии» или вспышки яркого света свидетельствуют о разрыве сетчатки и требуют немедленного вмешательства. Для периферической дистрофии характерно одностороннее течение, но при решетчатом варианте в большинстве случае поражаются оба глаза.

Осложнения

Наиболее распространенное осложнение периферической дистрофии – разрыв сетчатки. Повреждение внутренней оболочки возникает в участках наибольшего истончения при воздействии таких факторов, как вибрация, погружение под воду, интенсивные физические нагрузки. Стекловидное тело часто фиксировано к краю дистрофии, что ведет к дополнительному возникновению тракции. У пациентов с изменениями периферии сетчатой оболочки также наблюдается высокий риск отслойки сетчатки. Больные более склонны к кровоизлияниям в полость стекловидного тела, реже – в переднюю камеру глаза.

Диагностика

В силу того, что для данной патологии часто характерно бессимптомное течение, тщательное обследованное пациента играет ведущую роль в постановке диагноза. Для визуализации дистрофии по периферии сетчатки необходимо проведение следующих офтальмологических исследований:

- Офтальмоскопия. Зона поражения при решетчатой форме и дистрофии по типу «следа улитки» локализируется в верхне-наружном квадранте у экватора глаза. Из-за зон облитерации сосудов на сетчатке образуются темные и светлые пятна, напоминающие решетку, или перерванные линии, которые называют «следами улитки». Инееподобная дистрофия имеет вид желто-белых включений, расположенных над поверхностью сетчатой оболочки.

- Периметрия. Методика позволяет выявить концентрическое сужение полей зрения. При подозрении на то, что у пациента имеются начальные проявления болезни, рекомендовано применять квантитативный способ периметрии.

- Визометрия. Исследование дает возможность диагностировать нормальное центральное зрение на фоне снижения периферического. Острота зрения снижается в случае возникновения патологии на фоне миопии.

- Рефрактометрия. Методика применяется для изучения клинической рефракции с целью выявления пациентов из группы риска.

- УЗИ глаза. Позволяет визуализировать начальные проявления патологии. При мелкокистозной дистрофии определяются множественные округлые образования разного диаметра. УЗИ используют для диагностики изменений стекловидного тела, выявления спаек и тракций, оценки размеров продольной оси глаза.

Лечение периферической дистрофии сетчатки

Выбор терапевтической тактики зависит от характера течения патологии. Перед началом лечения глазное дно осматривают в условиях максимального мидриаза. Для устранения проявлений периферической дистрофии применяют:

- Консервативную терапию. Используется только при диагностике минимальных проявлений болезни. Пациентам показан пероральный прием лекарственных средств из группы антиагрегантов, ангиопротекторов и антигипоксантов. В качестве вспомогательных препаратов применяются биоактивные добавки, витамины группы С, В.

- Хирургическое вмешательство. Оперативное лечение периферической формы заболевания сводится к проведению лазерной коагуляции сосудов в зонах наибольшего истончения. Цель вмешательства – профилактика возможных разрывов. Операция проводится в амбулаторных условиях. В послеоперационном периоде необходима консервативная терапия, включающая метаболические средства, антигипоксанты и ангиопротекторы.

Прогноз и профилактика

Прогноз для жизни и в отношении зрительных функций благоприятный. Пациентам из группы риска необходимо 1-2 раза в год, а также при появлении новых симптомов патологии проходить обследование у офтальмолога. Неспецифические превентивные меры сводятся к контролю уровня глюкозы крови, артериального и внутриглазного давления. При миопической рефракции необходима коррекция остроты зрения при помощи очков или контактных линз. Выявление у больного объективных признаков дистрофии требует исключения экстремальных видов спорта, тяжелых физических нагрузок.

Источник