Показания и противопоказания к переливанию кровезаменителей

Абсолютные – случаи, когда переливание нельзя заменить другими методами лечения (острая потеря крови).

Относительные – когда переливание крови улучшает течение болезни; при возможности можно заменить другими методами лечения.

• Показаниями к переливанию крови являются:

шок различного происхождения, острая кровопотеря, анемии различного происхождения, острые токсикозы.

Абсолютные противопоказания к переливанию крови:

•Тяжёлая печёночная недостаточность;

•Острая и хроническая почечная недостаточность;

•Травмы и заболевания головного мозга (ушиб, инсульт, тромбоз, опухоль и т.д.);

•Острая и тяжелая хроническая сердечно-сосудистая недостаточность;

•Милиарный туберкулёз;

•Свежие инфаркты миокарда, почек, лёгких, селезенки.

Относительные противопоказания:

•Острый тромбофлебит;

•Аневризма аорты;

•Тяжелая ишемическая болезнь сердца;

•Резко выраженная гипертоническая болезнь;

•Эндокардит в активной фазе;

•Склонность к аллергическим реакциям и заболеваниям

28.Кровезаменители и препараты крови. Классификация показания к применению.

Препараты крови

а) белковые препараты – Альбумин (белок плазмы), протеин (белок плазмы) (при шоках, ожогах, гипопротеинемии, истощении);

б) гемостатические препараты – Антигемофильная плазма – содержит VIII и IX факторы свертывания (при гемофилии); Фибриноген – белок свертывающей системы крови (при шоке, сепсисе, патологических родах); Гемостатическая губка – препарат местного действия; Криопреципитатсодержит антигемофильный фактор (при гемофилии).

в) препараты иммунологического действия – гамма-глобулин – временный пассивный иммунитет, антитела в концентрированном виде (антистафилококковый, противостолбнячный)

Кровезаменители.

Кровозамещающей жидкостью называется физически однородная трансфузионная среда с целенаправленным действием на организм, способная временно заменить определенную функцию крови.

Противошоковые препараты(гемодинамические):

•Полиглюкин – хорошо замещает до 2 литров потерянной крови, быстро увеличивает ОЦК, хорошо удерживает АД. Показан при шоке и острой кровопотере.

•Полифер – функция та же, но ещё участвует в синтезе гемоглобина за счёт имеющегося железа.

•Реополиглюкин – увеличивает ОЦК, уменьшает вязкость крови, чем снижает опасность тромбообразования, обладает диуретическим эффектом, поэтому его применяют при интоксикации.

•Желатиноль – увеличивает ОЦК, разжижает кровь, улучшает микроциркуляцию.Показан при шоках и интоксикациях.

Дезинтоксикационные препараты:

•Гемодез – после В/В введения препарата 80% гемодеза, через 4 -6 часов, выводится почками. Как все дезинтоксикационные препараты, связывает, нейтрализует и выводит токсические вещества из организма.

•Гемодез Н – в отличие от гемодеза содержит ионы натрия, калия и кальция. Более эффективен, чем гемодез. Снижает содержание токсических веществ, усиливает диурез.

Препараты для парентерального питания:

•Белковые гидролизаты: гидролизин, аминокровин, аминопептид. Вводятся внутривенно медленно 10-30 капель в минуту до 2л в сутки.

Смесь синтетических аминокислот: полиамин, инфузамин.

•Жировые эмульсии: интралипид, липофундин. Применяются при заболеваниях ЖКТ, голодании более 3 дней.

•Углеводы: Глюкоза – 5,10,20,40% растворы. Манит, сорбит, ксилит – применяются и при сахарном диабете.

Регуляторы водно-солевого обмена:

изотонический раствор хлорида натрия, хлосоль, ацесоль, дисоль, трисоль, раствор Рингера, гидрокарбонат натрия – как правило при тяжелых состояних пациентов если говорим про гнойную ЧЛХ.

«Искусственная кровь» – переносчик кислорода (перфторан).

При переливании гемокорректоров необходимо проводить биологическую пробу. В отличие от пробы при переливании крови, которая проводится струйно, здесь проведение капельное (30-40 капель в мин.) трёхкратное, с 3-х. минутным интервалом. В случае несовместимости появляются те же клинические симптомы несовместимости.

29.Хранение и консервирование крови. Определение годности крови для переливания.

Консервирование крови помогает заготовлять кровь заблаговременно, всегда иметь запас и транспортировать кровь на значительные расстояния.

Консервирование крови позволяет широко применять переливание крови, т. к. разрешает иметь в любое время предварительно приготовленную цельную кровь, эритроцитную, лейкоцитную и тромбоцитную массы в неограниченном количестве.

Идея консервации крови принадлежит русскому врачу В.В Сутугину (1865). Он для сохранения крови использовал холод. В 1867 г. петербургский врач Н. Раутенберг использовал для консервирования крови углекислый натрий, а с 1914 г. в качестве стабилизатора крови применяется лимоннокислый натрий, предложенный бельгийским врачом Hustin.

Немаловажное значение для выполнения непрямого переливания крови имеет наличие соответствующей посуды и условий для хранения заготовленной крови. В настоящее время забор крови производится в полиэтиленовые пакеты, которые затем утилизируются. Использованием этих пакетов достигается исключение пирогенной реакции у реципиента, возможность соблюдения строжайшей стерильности. К тому же они более удобны в обращении, чем стеклянные сосуды.

Консервированную кровь хранят в специальных холодильниках при температуре +2…+ 8 ºС. Транспортировка консервированной крови может осуществляться любым видом транспорта. Для переливания крови из сосуда реципиенту применяются специальные одноразовые системы, которые состоят из прозрачных синтетических трубок и фильтров

Консервант позволяет сохранять кровь при Т + 4 °С до 3-4 недель в пригодном для переливания состоянии.

Благодаря успехам криобиологии разработаны эффективные методы долгосрочного хранения крови в течение 8-10 лет в условиях глубокого холода (-79, -196°С). Значение долгосрочного хранения замороженной крови исключительно велико, т. к. только этот метод позволяет создавать запасы крови и её компонентов, особенно крови редкой групповой принадлежности.

Перечень мероприятий перед переливанием.

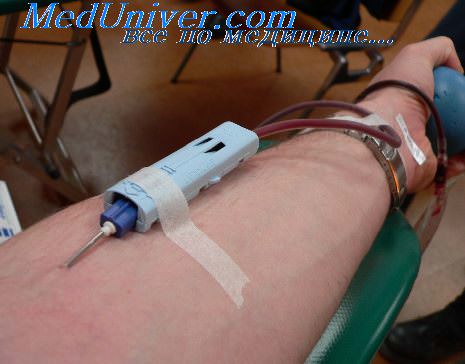

Переливание гемотрансфузионных сред производится медицинским персоналом при соблюдении правил асептики и антисептики с использованием одноразовых устройств для внутривенного введения, имеющих фильтр.

Перед переливанием крови необходимо проверить ее на наличие инфицированности, сгустков и гемолиза.

•Кровь, пригодная для переливания, не содержит сгустков.

•Плазма над осевшими эритроцитами прозрачна и имеет соломенно-желтый цвет.

•При инфицированности в плазме образуются муть и хлопья.

•При гемолизе (разрушение эритроцитов) плазма приобретает розовую окраску («лаковая» кровь).

30.Гемотрансфузии. Методика и техника. Пробы на совместимость переливаемой крови.

В зависимости от органа, в который проводится трансфузия различают:

•Внутриартериальные

•Внутривенные

•Внутрикостные

Бывают гемотрансфузии прямые и непрямые. Наиболее широко используется непрямые переливания.

По скорости – капельные и струйные.

Также выделяют:

•Реинфузия – переливание больному во время хирургической операции его собственной крови, изливавшейся в серозные полости.

•Обменная – определенный объем крови реципиента замещают соответствующим объемом крови донора.

•Массивная гемотрансфузия – количество переливаемой крови более 30% от ОЦК.

По виду используемой крови:

•Переливание собственной крови (аутогемотрансфузия): реинфузия, трансфузия заранее заготовленной крови.

•Переливание донорской крови. Прямое переливание – непосредственно от донора к больному без стабилизации и консервации крови. Недостатки: риск попадания мелких тромбов, непроверенность крови, риск инфицирования донора (!). Непрямое – кровь заготовлена заранее и подвергается стабилизации или консервации. Обменное переливание – применяется при гемолитической желтухе новорожденных, массивном внутрисосудистом гемолизе.

ТЕХНИКА ГЕМОТРАНСФУЗИИ Переливание крови и ее компонентов производит лечащий врач, дежурный врач, врач

отделения или кабинета переливания крови, а во время операции — хирург или анестезиолог, непосредственно не участвующие в операции или проведении наркоза. В подавляющем большинстве случаев используется непрямое переливание консервированной донорской крови. При этом врач, выполняющий процедуру, должен выполнить определенные требования:

1.Определить показания к гемотрансфузии, выявить противопоказания, собрать трансфузиологический анамнез.

2.Определить группу крови и резус-фактор реципиента.

3.Выбрать соответствующую (одногруппную и однорезусную) кровь и макроскопически оценить ее годность.

4.Перепроверить группу крови донора (из флакона) по системе АВО.

5.Провести пробу на индивидуальную совместимость по системе АВО.

6.Провести пробу на индивидуальную совместимость по резус-фактору.

7.Провести биологическую пробу.

8.Произвести гемотрансфузию.

9.Заполнить документацию.

10.Осуществить наблюдение за пациентом после гемотрансфузии. Определение показаний и противопоказаний к гемотрансфузии, группы крови по системе АВО и резусфактора производится по общим правилам, изложенным выше.

Пробы на индивидуальную совместимость проводятся в процессе подготовки к гемотрансфузии.

Ставят две реакции: пробу на индивидуальную совместимость по системе АВО и по резус-

фактору. Предварительно для постановки реакций у реципиента из вены берут кровь, которую разделяют на сгусток и сыворотку (отстаиванием или центрифугированием). а) Проба на индивидуальную совместимость по системе АВО

На белую поверхность (тарелку, пластинку) наносят крупную каплю (0,1 мл) сыворотки крови реципиента и маленькую капельку (0,01 мл) крови донора из флакона и смешивают их между собой, периодически покачивая тарелку (пластинку). Реакция проводится при температуре 15-25°С, результаты оценивают через 5 минут: отсутствие агглютинации эритроцитов донора свидетельствует о совместимости крови донора и реципиента по системе АВО. Появление агглютинации указывает на их несовместимость — такую кровь данному больному переливать нельзя.

б) Проба на индивидуальную совместимость по резус-фактору После того как установлена совместимость крови донора и реципиента по системе АВО,

необходимо установить совместимость в отношении резус-фактора. Проба на совместимость по резус-фактору может быть проведена в одном из двух вариантов:

•проба с использованием 33% полиглюкина,

•проба с использованием 10% желатина.

Источник

Показания к применению кровезаменителей. Кровезаменители в хирургииВ практике неотложной хирургии показания к применению кровезаменителей возникают прежде всего при развитии состояний, сопровождающихся нарушением кровообращении—гипотензией, стойким снижением систолического артериального давления. Такие состояния в основном связаны с остро развивающейся гиповолемией, наступающей, как правило, при массивной острой кровопотере, обусловленной травмой или язвенным процессом во внутренних органах, равно как и при массивной плазморее в случае ожогового шока, кишечной непроходимости, краш-синдрома. Дефицит ОЦК при этом возникает не только за счет потери части крови и ее компонентов наружу или в закрытые полости. Этот дефицит может быть вызван нарушениями капиллярного кровотока, т. е. выключением из общей циркуляции целых областей микрососудов, в которых происходят замедление и остановка кровотока на почве агрегации эритроцитов и повышения вязкости крови (секвестрация крови и ее депонирование). При запоздалом или неадекватном лечении расстройства мнкроциркуляцин сохраняются длительное время, поддерживая состояние гиповолемии. Эти нарушения тесно переплетаются с нарушениями белкового и водно-солевого баланса в организме. Острая гиповолемия вызывает в организме больного как компенсаторные, так и патологические реакции. Поддержание центрального кровообращения и кровоснабжения жизненно важных органов (головного мозга и сердца) происходит за счет централизации кровотока, спазма периферических сосудов и резкого ограничения кровоснабжения органов брюшной полости, нарушения мнкроциркуляцин и циркуляторной гипоксии. Быстро развивающиеся компенсаторные механизмы направлены на восстановление ОЦК за счет поступления больших количеств жидкости из интерстициального пространства в кровоток. При этом возрастает объем циркулирующей плазмы и, следовательно, общий объем крови. Дефицит глобулярного объема продолжает нарастать в течение нескольких суток. Приток экстрацеллюлярной жидкости в кровь ведет к обезвоживанию тканей организма, снижению онкотического давления плазмы. Расстройства кровообращения и микроциркуляции вызывают глубокие изменения метаболизма, нарушение окислительных процессов, накопление недоокисленных продуктов обмена, ацидоз.

При остром массивном кровотечении, тяжелом травматическом шоке или обширной травматичной операции, длительной гипотензии, т. е. при остро развивающейся гиповолемии с резким снижением кровообращения до опасного для жизни уровня, важны не столько качество препарата, сколько его количество, своевременность и достаточная скорость введения для заполнения кровеносного русла и восстановления нормального кровообращения. Допустимо введение не только коллоидных, но и кристаллоидных растворов. Однако исобходнмо учитывать, что солевые растворы быстро покидают сосудистое русло; таким образом, действие их как наполнителей кратковременно. Для поддержания гемодинамического эффекта требуются большие объемы кристаллоидов, которые могут в 3—4 раза превышать объем кровопотери. Солевые растворы позволяют на некоторое время нормализовать гемодинамику, но изменяют процессы обмена жидкости на уровне капилляр — тканевое пространство — клетка. Из-за снижения онкотического градиента поступление воды и электролитов нз тканевых пространств нарушается, что приводит к вторичному перераспределению жидкости во внеклеточном пространстве со снижением ОЦК за счет уменьшения объема плазменного компонента. Возрастает гидратация межтканевого пространства. При тяжелых нарушениях гемодинамики всегда предпочтительнее применять коллоидные инфузиоиные среды. Благодаря их коллоидно-осмотическим свойствам н длительной циркуляции удается лучше обеспечить восстановление объема циркулирующей крови и центральной гемодинамики и поддержать ее на определенном уровне достаточное время. При развившихся осложнениях на фоне стойкой гиповолемии (глубокое нарушение микроциркуляции, обменных процессов, снабжения тканей кислородом, процессов свертываемости крови) инфузионно-трансфузионная терапия становится исключительно сложной и требует использования различных сред, обладающих разнонаправленным действием, т. е. должна быть многокомпонентной. Ликвидация гиповолемии в неотложной хирургии не является показанием к завершению трансфузионной терапии. Лечение исобходнмо продолжать для коррекции сохраняющихся н возникающих сдвигов гомеостаза. В этот период показано применение реологически активных препаратов гемодииамического действия, таких, как полиглюкин и реополиглюкин, различных буферных растворов, нормализующих электролитный состав (раствор Рингера, лактасол), препаратов дезинтоксикационного действия (гемодез), иммунных препаратов (антистафилококковая плазма, гамма-глобулин), гемостатнческн активных препаратов (фибриноген), а также эритроцитной массы с целью ликвидации анемии и гипоксии. В задачу инфузионно-трансфузионной терапии входит лечение не только самих экстремальных состояний, но и их последствий, наблюдаемых в послеоперационном периоде. На этом этане лечения больных инфузионно-трансфузионная терапия применяется для коррекции нарушении водно-электролитного и кислотно-щелочного состояния, ликвидации интоксикации, нормализации нарушении свертывающей системы, а так-же налаживания питания организма. Трансфузионная программа борьбы с острой гиповолемнсй в неотложной хирургии должна строиться с учетом вызвавшего ее этиологического фактора, характера заболевания, объема оперативного вмешательства и механизма действия инфузнонно-трансфузионных сред. В современных условиях представляется возможным использовать весь арсенал трансфузионных сред, направлять их действие, контролировать эффективность и вносить коррективы, добиваясь нужного клинического эффекта. Трансфузнонная терапия — это управляемый лечебный метод, позволяющий корригировать внутреннюю среду организма. Благодаря успешному развитию всех разделов отечественной трансфузиологии — теоретического, клинического н производственного — советское здравоохранение располагает современными высокоэффективными препаратами донорской крови, кровезаменителями и различными гемокорректорами. Это позволяет широко внедрять в практику препараты разного действия, которые положительно влияют на различные системы организма, подвергавшиеся грубым изменениям при тяжелых экстремальных состояниях. В ближайшие годы, несомненно, будут разработаны и внедрены в практику здравоохранения, в частности неотложной хирургии, новые методы инфузионно-трансфузионной терапии, позволяющие без промедления купировать состояние гиповолемин, а также компенсировать дефицит кислородно-транспортной функции крови и ряда других функций организма. Тем не менее переливам не донорской крови останется важнейшим лечебным мероприятием в практике плановой и особенно ургентной хирургии. Показания к гемотрансфузии должны базироваться на ясном понимании патофизиологии тяжелых нарушений гомеостаза н знании механизма действия современных трансфузнонных сред. Следует отметить, что роль службы крови в развитии современной хирургии с каждым годом все более возрастает. Во многих ее разделах, таких, как хирургия легких, сердца, восстановительная хирургия аорты и крупных сосудов и др., успехи были достигнуты благодаря возможности широкого использования переливания крови, а также се препаратов и кровезаменителей. Дальнейшее развитие службы крови и проблем трансфузиологии будет способствовать успехам хирургии. – Также рекомендуем “Щитовидная железа. Воспалительные заболевания щитовидной железы” Оглавление темы “Трансплантология. Трансфузиология”: |

Источник