Показания и противопоказания к проведению обезболивания

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Абсолютным противопоказанием! к проведению проводниковой и плексусной анестезии считается наличие загрязнения тканей в зоне блокады, тяжелые гиповолемические состояния, аллергические реакции на анестетик..

Наряду с отмеченными выше методами региональной анестезии для обезболивания часто применяют анестезию области перелома и блокаду межреберных нервов. Переломы крупных трубчатых костей (бедренная, большеберцовая, плечевая) обычно сопровождаются образованием гематом в области перелома. Введение в нее 20-30 мл 1% или 2% раствора новокаина уже через 2-3 мин. приводит к чуству «онемения» в месте травмы. Блокаду межреберных нервов проводят на уровне реберных углов и по задней или подмышечной линиям. Тонкую иглу длинной 3-5 см вводят по направлению к ребру. После достижения контакта с костью натянутую кожу отпускают, а иглу перемещают к нижнему краю ребра. Достигнув последнего, иглу дополнительно продвигают на глубинно 3-4 мм и после аспирационной пробы (опасность повреждения межреберной артерии и легких) вводят 3-5 мл 0,5-1% раствора анестетика.

Абсолютных противопоказаний по проведению общей анестезии нет. При определении показаний следует учитывать характер и объем предполагаемого вмешательства, как в амбулаторной практике, так и в клинических условиях некоторые оперативные вмешательства могут быть выполнены в условиях местного обезболивания в клинике часто применяют метод эпидуральной анестезии К относительным противопоказаниям следует отнести те ситуации (при отсутствии ургентности в проведении операции), когда требуется стабилизировать состояние больного: устранить гиповолемию, анемию, корригировать электролитные нарушения и т.д.

Местная анестезия показана во всех случаях отсутствия противопоказаний к ее проведению и когда имеются противопоказания ко всем видам общей анестезии.

Общая анестезия показана в следующих случаях:

· при операциях, в том числе непродолжительных, когда весьма проблематично или невозможно обеспечить свободную проходимость дыхательных путей.

· больным с так называемым полным желудком, когда постоянно существует возможность регургитации и аспирации.

· большинству больных, оперируемых на органах брюшной полости.

· больным, подвергшимся внутригрудным вмешательствам, сопровождающимся одно- или двусторонним операционным пневмотораксом.

· при оперативных вмешательствах, при которых затруднен контроль свободной проходимости дыхательных путей из-за положения на операционном столе (положение Фовлера, Тренделенбурга, Оверхолта и др.).

· в случаях, когда в процессе операции возникла необходимость в применении мышечных релаксантов и ИВЛ с перемежающимся положительным давлением, поскольку ручная вентиляция через маску наркозного аппарата затруднена и может вызвать попадание газонаркотической смеси в желудок , что в большинстве случаев приводит к регургитации и аспирации.

· при операции на голове, лицевом скелете, шее.

· при большинстве операций с использованием микрохирургической техники (особенно длительных).

· при операциях у больных, склонных к ларингоспазму (длительные цистоскопические исследования и манипуляции, геморроидэктомия и др.).

· при большинстве операций в педиатрической анестезиологии.

8.Осложнения местной и общей анестезии.

Осложнения местной анестезии

Не существует полностью безопасных методов анестезии, и регионарная – не является исключением. Многие из осложнений (особенно тяжёлых, наблюдаемых при выполнении центральных блокад) относятся к периоду освоения и внедрения РА в клиническую практику. Эти осложнения были связаны с недостаточной технической оснащённостью, недостаточной квалификацией анестезиологов, использованием токсичных анестетиков. Тем не менее, риск осложнений существует. Остановимся на наиболее значимых из них.

1. В силу механизма действия центральной сегментарной блокады,артериальная гипотензия является её неотъемлемым и предвиденным компонентом. Степень выраженности гипотонии определяется уровнем анестезии и выполнением ряда профилактических мероприяний. Развитие гипотензии (снижение артериального давления больше, чем на 30%) встречается и у 9 %, оперированных и в условиях ЭА. Она чаще возникает у пациентов со сниженными компенсаторными возможностями сердечно-сосудистой системы (пожилой и старческий возраст, интоксикация, исходная гиповолемия),

2. Весьма опасным осложнением центральной РА является развитие тотальной спинальной блокады. Она возникает чаще всего вследствие непреднамеренной и незамеченной пункции твёрдой мозговой оболочки при выполнении ЭА и введении больших доз местного анестетика в субарахноидальное пространство. Глубокая гипотензия, потеря сознания и остановка дыхания требуют реанимационных мероприятий в полном объёме. Аналогичное осложнение, обусловленное общим токсическим действием, возможно и при случайном внутрисосудистом введении дозы местного анестетика, предназначенной для ЭА.

3. Послеоперационные неврологические осложнения (асептический менингит, слипчивый арахноидит, синдром «конского хвоста», межостистый лигаментоз) встречаются редко (в 0,003%). Профилактика этих осложнений – использование только одноразовых спинальных игл, тщательное удаление антисептика с места пункции. Инфекционный менингит и гнойный эпидурит обусловлены инфицированием субарахноидального или эпидурального пространства чаще при их катетеризации и требуют массивной антибактериальной терапии.

Эпидуральной гематома. При длительной моторной блокаде после ЭА уместно выполнение комъютерной томографии для исключения эпидуральной гематомы; при её выявлении необходима хирургическая декомпрессия.

Синдром конского хвоста связан с травмой элементов конского хвоста или корешков спинного мозга во время спинальной пункции. При появлении парестезий во время введения иглы небходимо изменить её положение и добиться их исчезновения.

Межостистый лигаментоз связан с травматичными повторными пункциями и проявляется болями по ходу позвоночного столба; специального лечения не требует самостоятельно разрешается к 5-7 дню.

Головная боль после спинальной анестезии, описанная ещё A. Bier, возникает по данным разных авторов с частотой от 1 до 15%. Она встречается у молодых чаще, чем у пожилых, а у женщин чаще, чем у мужчин. Это не опасное, но субъективно чрезвычайно неприятное осложнение. Головная боль возникает через 6-48 часов (иногда отсрочено через 3-5 дней) после субарахноидальной пункции и продолжается без лечения 3-7 дней. Это осложнение связано с медленной «утечкой» спинальной жидкости через пункционное отверстие в твёрдой мозговой оболочке, что ведёт к уменьшению объёма спинальной жидкости и смещению вниз структур ЦНС. Основным фактором, который влияет на развитие постпункционных головных болей является размер пункционной иглы и характер заточки. Использование тонких игл специальной заточки сводит к минимуму постпункционных головных болей».

Основным условием минимизации осложнений является высокая квалификация специалиста, и строжайшее соблюдение всех правил выполнения региональной анестезии:

o строгое соблюдение хирургического принципа атравматичности при пункции субарахноидального и эпидурального пространств, анестезии нервных стволов и сплетений;

o неуклонное соблюдение правил асептики и антисептики;

o использование только одноразовых наборов;

o введение спинальной иглы только через интродъюсер при выполнении СА;

o использование местных анестетиков с минимальной токсичностью и в безопасных концентрациях;

o использование только официнальных растворов местных анестетиков, чтобы избежать контаминации спинномозговой жидкости и попадания в неё консервантов;

o строгое следование разработанным протоколам выполнения РА с учётом абсолютных и относительных противопоказаний.

Выполнение любого метода региональной анестезии допустимо лишь в операционных с обязательным мониторным контролем функционального состояния пациента и соблюдением всех правил безопасности, принятых в современной клинической анестезиологии.

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1210; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник

Показания:

При массовом

поступлении больных и ограниченном

контингенте анестезиологов (исключая

спинальную и перидуральную);В

амбулаторно-поликлинической практике

в случае невозможности послеоперационного

наблюдения за больными (исключая

спинальную и перидуральную);При проведении

ургентных вмешательств (из-за недостаточной

полноты обследования и неточных данных

о сроках приема пищи);В случае, если

местное обезболивание облегчает

выполнение самого вмешательства

(гидравлическая препаровка);При выраженных

дистрофических или токсических

поражениях важнейших паренхиматозных

органов;По психологическим

мотивам (отказ больного от общей

анестезии);При необходимости

избежать “послеоперационной болезни”

(у пожилых больных с гиперкоагуляционным

синдромом);В случаях, если

проведение квалифицированного общего

обезболивания затруднено.

Противопоказания:

Эмоциональная

лабильность больного;Детский возраст

оперируемого (до II—12

лет);Инфицированность

тканей в зоне предполагаемой анестезии;Деформация на

месте предполагаемой блокады;Септикопиемия;

Поражения нервной

системы;Геморрагический

синдром, в том числе после антикоагулянтной

терапии;Повышенная

чувствительность к данному местному

анестетику;Отсутствие должного

контакта с больным (при глухо-немоте,

сильном опьянении);Психические

заболевания больного.Выраженная анемия

и гипотония являются противопоказаниями

к спинальной анестезии.

Преимущества

местной анестезии:

а) безопасность;

б) простота методики

(не требуется участия других лиц, наличия

сложной аппаратуры);

в) дешевизна.

Недостатки:

а) невозможно

управлять функциями организма при

обширных травматических операциях,

особенно на органах грудной полости;

б) трудно произвести

ревизию при операциях на органах брюшной

полости, так как нет расслабления

мускулатуры;

в) не всегда можно

добиться полного обезболивания (операции

в области рубцово измененных тканей и

др.);

г) у больных с

неустойчивой психикой нежелательно

сохранение сознания во время операции.

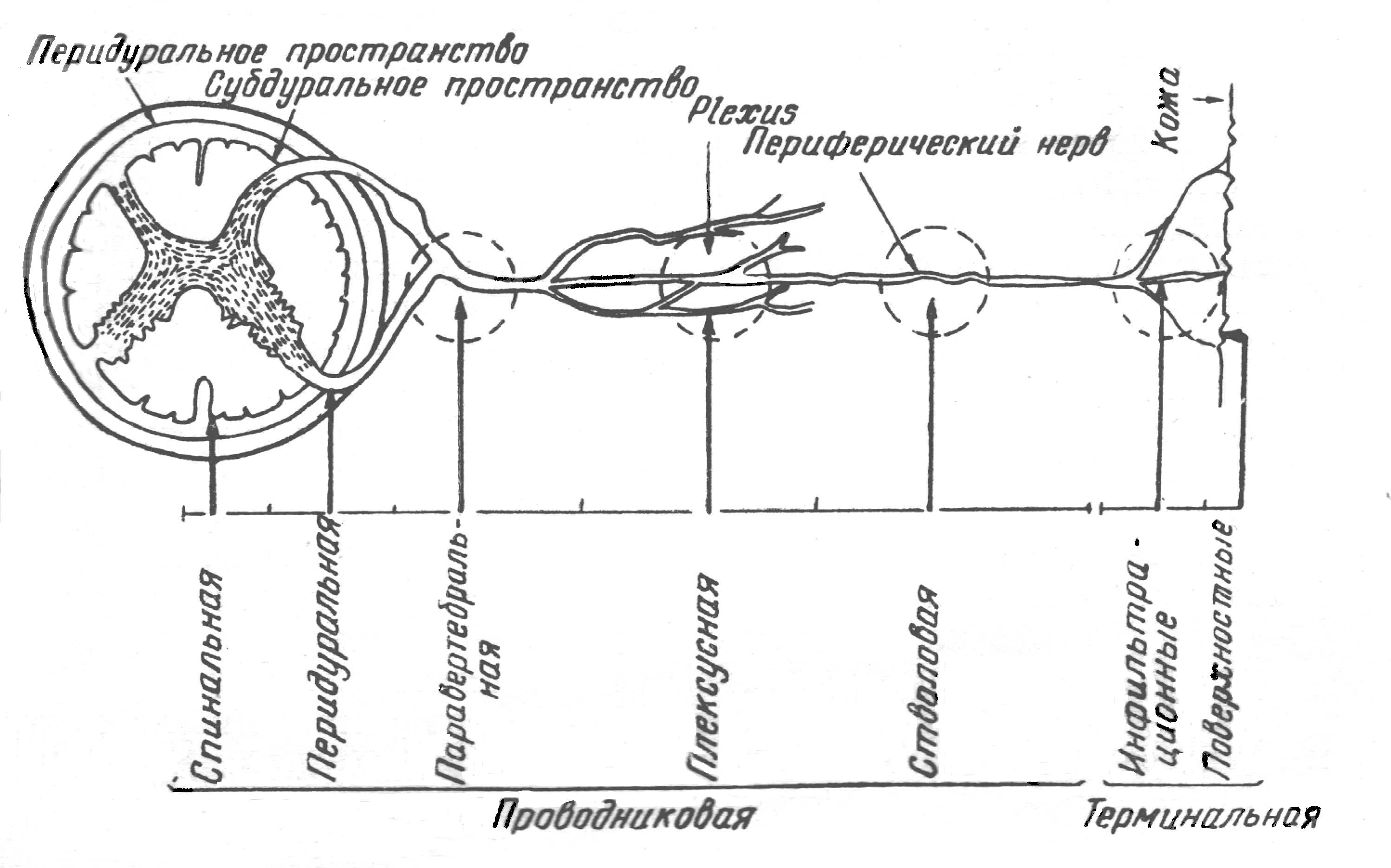

Разновидности местной анестезии:

а) поверхностная

(терминальная),

б) инфильтрационная,

в) регионарная

(проводниковая)

стволовая,

плексусная,

внутрикостная,

внутривенная,

внутриартериальная,

ганглионарная

(зпидуральная и субарахноидальная

анестезия).

*внутрикостная и

внутривенная регионарные анестезии

практически не применяются и представляют

в настоящее время лишь исторический

интерес.

В клиническом

течении всех видов местной анестезии

выделяются следующие стадии:

1) введение

анестезирующего вещества;

2) выжидание

(действие анестезирующего вещества на

нервные элементы тканей);

3) полное обезболивание;

4) восстановление

чувствительности.

ПОВЕРХНОСТНАЯ

АНЕСТЕЗИЯ

Поверхностная,

или терминальная анестезиявозможна

только при операциях и манипуляциях на

слизистых оболочках, которые смазывают

или орошают раствором анестетика.

Поэтому этот метод в основном

применяется в офтальмологии, отоларингологии

и урологии. Для анестезии используют

0,25—3% растворы дикаина, 5% раствор

ксикаина, 10% раствор новокаина. Для

поверхностной анестезии кожи применяют

метод замораживания хлорэтилом.

В хирургической

клинике поверхностная анестезия наиболее

часто применяется при бронхологических

исследованиях (бронхоскопия, бронхография,

бронхоспирометрия) и лечебных процедурах

(эндотрахеальные вливания лекарственных

веществ), а также эзофагоскопии,

гастроскопии и дуоденоскопии.

ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ

АНЕСТЕЗИЯ

Всеобщее

распространение получил метод

инфильтрационной анестезии по А. В.

Вишневскому. В основе его лежит послойная

тугая инфильтрация тканей с учетом

распространения раствора новокаина по

фасциальным футлярам — «тугой ползучий

инфильтрат».

Используются

слабые растворы новокаина — 0,25 и 0,5%

растворы до 1 и более литра на операцию,

причем большая часть раствора вытекает

при разрезе, что предупреждает

интоксикацию. 0,25% раствор новокаина

готовят на слабо гипотоническом растворе

по прописи А. В. Вишневского.

5,0 Natrii chloridi

0,075 Kalii chloridi

0,125 Сalciichloridi

1000,0 Aq.destill.

2,5 Novocaini

Инфильтрационная

анестезия по методу А. В. Вишневского

включает следующие этапы:

внутрикожная

анестезия по линии разреза с помощью

тонкой иглы с образованием «лимонной

корочки»;тугая инфильтрация

подкожной клетчатки;после разреза

кожи и подкожной клетчатки введение

новокаина под апоневроз;после рассечения

апоневроза инфильтрация мышц;после вскрытия

брюшной полости инфильтрация париетальной

брюшины.

При анестезии по

А. В. Вишневскому «операция идет при

постоянной смене ножа и шприца. Наряду

с полным обезболиванием, тугой ползучий

инфильтрат обеспечивает и гидравлическую

препаровку тканей.

Регионарная

анестезия

Достоинства

регионарноых методов анестезии

Надёжная

интраоперационная анестезия за счёт

фармакологического контроля боли на

спинальном или периферическом уровне.Эффективная

вегетативная блокада с минимальным

влиянием на гомеостаз, эндокринно-метаболическая

стабильность, предотвращение

патологических рефлексов из операционного

поля.Возможность

использования управляемой седации

различной степени, а не выключение

сознания, что обязательно при проведении

общей анестезии.Сокращение

восстановительного периода после

анестезии, повышение комфортности

послеоперационного периода (отсутствие

тошноты, рвоты, снижение потребности

в наркотиках, раннее восстановление

ментальной функции и двигательной

активности).Снижение частоты

послеоперационных лёгочных осложнений,

более быстрое восстановление функции

желудочно-кишечного тракта по сравнению

с тем, что происходит после комбинированной

общей анестезии.Уменьшение риска

возникновения тромбоза глубоких вен

голени (ТГВГ) и тромбоэмболии лёгочной

артерии (ТЭЛА).Сохранение

контакта с пациентом во время операции.После ортопедических

и травматологических вмешательств,

выполняемых в условиях регионарной

анестезии, оптимизированы условия для

иммобилизации повреждённой конечности.Ещё более значимым

представляется преимущество регионарной

анестезии в акушерстве: роженица

психологически присутствует при родах

в условиях полной аналгезии, отсутствует

депрессия плода, возможен ранний контакт

матери и новорожденного.Регионарная

анестезия исключает риск развития

злокачественной гипертермии, триггером

которой являются релаксанты и

ингаляционные анестетики.Регионарная

анестезия обладает меньшим потенциалом

индукции системной воспалительной

реакции и иммунодепрессивным эффектом

по сравнению общей анестезией.Экологическая

целесообразность применения регионарной

анестезии – снижение «загрязнения»

операционных.При использовании

регионарной анестезии отмечено

статистически достоверное укорочение

сроков пребывания больных в ОИТ и

длительности госпитального лечения.

В целом следует

отметить, что широкое применение

регионарной анестезии позволяет на

рациональной основе ограничить

«всепоказанность» комбинированного

эндотрахеального наркоза и избежать

тем самым нежелательных последствий

этого метода.

Для регионарной

анестезии действует принцип: чем

проксимальнее, тем эффективнее, чем

дистальнее, тем безопаснее (Гилева В.М.,

1995).

П р о в о д н и к о

в а я а н е с т е з и я (стволовая и анестезия

сплетений) считается самой безопасной.

Основными показаниями для проводниковой

анестезии являются оперативные

вмешательства на конечностях (ортопедия,

травматология, оперативная флебология,

операции на артериях и т.д.) и в

челюстно-лицевой области, которые

включают весь диапазон хирургических

вмешательств, начиная от стоматологии

и кончая сложнейшими реконструктивными

операциями.

Соседние файлы в папке Методические разработки для студентов

- #

10.03.2016289.28 Кб46~WRL0001.tmp

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

В медицине местной анестезией называют временное «отключение» чувствительности тканей в месте проведения процедур, которые могут вызвать острую боль или сильный дискомфорт. Достигается это путем блокады рецепторов, отвечающих за формирование болевого импульса, и чувствительных волокон, по которым проводятся эти импульсы проводятся в головной мозг.

Что такое местная анестезия

Главная отличительная особенность местной анестезии – нахождение человека в сознании во время ее действия. Этот вид анестезии действует на рецепторы, которые расположены ниже уровня груди. Помимо полного обезболивания местная анестезия позволяет устранить и другие тактильные ощущения, включая температурное воздействие, давление на ткани или их растяжение.

Проведение местной анестезии возможно на следующих участках:

- на поверхности слизистых оболочек различных органов – трахеи, гортани, мочевого пузыря, бронхов и так далее;

- в толще ткани – костных, мышечных или мягких;

- по направлению нервного корешка, выходящего за границы оболочки спинного мозга.

- в проводящих импульс нервных клетках спинного мозга.

Главная цель, которую преследует проведение местной анестезии, – блокирование возникновения импульсов и их передачи с сохранением сознания.

Виды местной анестезии

В медицине встречаются следующие разновидности анестезии, отличающиеся по некоторым признакам и сфере применения:

- терминальная;

- инфильтрационная;

- регионарная;

- внутрисосудистая.

Каждая разновидность имеет перечень показаний и противопоказаний, которые необходимо учитывать при их проведении.

Терминальная анестезия

Этот вид известен также как аппликационная или поверхностная анестезия. Основные сферы применения – стоматология, гастроэнтерология и проктология. От других видов терминальная местная анестезия (наркоз) отличается методом проведения: анестетики в форме спрея, геля или мази наносятся на поверхность кожного покрова или слизистых оболочек.

В проктологии местноанестезирующие гели и спрей (Катетджель, Лидохлор, Лидокаин и др.) используются при проведении проктологического осмотра и диагностических манипуляций: ректального осмотра, аноскопии, ректороманоскопии. Исследование при этом становится практически безболезненным. Также местная анестезия в проктологи применяется при проведении некоторых лечебных манипуляций: латексного лигирования геморроидальных узлов, склеротерапии геморроя, инфракрасной коагуляции внутренних геморроидальных узлов, а также при биопсии из прямой кишки.

Инфильтрационная анестезия

Применяется в стоматологии и хирургии, и представляет собой введение специальных растворов в мягкие ткани. Результатом проведения процедуры, помимо выраженного анестетического эффекта,становится повышение давления в тканях, и, как следствие, сужение кровеносных сосудов в них.

Регионарная анестезия

Этот вид подразумевает введение анестетика вблизи крупных нервных волокон и их сплетений, благодаря чему происходит обезболивание на локализованных участках. Она подразделяется на следующие виды местной анестезии:

- проводниковая, с введением препаратов возле ствола периферического нерва или нервного сплетения;

- спинальная, с введением препаратов в пространство между оболочками спинного мозга и «отключает» болевые рецепторы на обширном участке тела;

- эпидуральная анестезия, с введением лекарств в пространство между спинным мозгом и стенками спинномозгового канала через специальный катетер.

Внутрисосудистая анестезия

Применяется преимущественно при хирургических вмешательствах на конечностях. Введение препаратов возможно только при наложении кровоостанавливающего жгута. Анестетик вводится в кровеносный сосуд, расположенный вблизи нерва, отвечающего за чувствительность конечности на участке ниже места введения препарата.

Последние годы, в связи с появление более эффективных местных анестетиков, существенно увеличилось количество проктологических операций, проводимых с использование местных анестетиков. Кроме того, нашими специалистами разработана методика комбинированного наркоза – сочетание местной анестезии и внутривенного наркоза. Это существенно снижает токсичность общего наркоза и уменьшает выраженность болевого синдрома в послеоперационном периоде, что позволяет пациенту быстрее восстановиться после операции.

Наиболее часто при проведении проктологических операции (геморроидэтомии, иссечении анальных трещин, небольших параректальных свищей, полипов прямой кишки) применяется параректальная блокада, а также спинальная анестезия.

Препараты для местной анестезии

Для осуществления местного обезболивания применяются следующие препараты:

- Новокаин;

- Дикаин;

- Лидокаин;

- Тримекаин;

- Бупивакаин;

- Наропин;

- Ультракаин.

Каждый из них эффективен при проведении определенного вида анестезии. Так, Новокаин Дикаин и Лидокаин чаще применяются при необходимости обезболить кожные покровы и слизистые, в то время как более мощные препараты, такие как Наропин и Бупивакаин, используются для спинальной и эпидуральной анестезии.

Показания к проведению местной анестезии

Все методы местной анестезии имеют одинаковый перечень показаний, и применяются при необходимости на короткое время (до полутора часов) обезболить определенную область. Использовать их рекомендуется:

- для проведения хирургического не полостном вмешательстве или небольших полостных операций, длительность проведения которых не превышает 60-90 минут;

- при непереносимости общего наркоза;

- если пациент находится в ослабленном состоянии;

- при необходимости проведения диагностических процедур на фоне выраженного болевого синдрома;

- при отказе пациента от общего наркоза;

- у пациентов в пожилом возрасте;

- когда нельзя использовать общий наркоз.

Противопоказания

Противопоказаниями к проведению местной анестезии являются следующие состояния:

- нервное возбуждение;

- психические заболевания;

- непереносимость анестетиков;

- детский возраст.

Не используют местное обезболивание и при большом объеме лечебных или диагностических манипуляций, которые могут занять много времени.

Возможные осложнения при использовании местной анестезии

Использование местных анестетиков несет определенные риски, в число которых входят несколько типов осложнений:

- поражение ЦНС и проводящей системы сердца;

- повреждение тканей позвоночника, нервных корешков и оболочки спинного мозга;

- нагноения в месте введения анестетика;

- аллергические реакции.

В большинстве случаев перечисленные проблемы возникают при нарушении техники проведения анестезии, или при недостаточно полном сборе анамнеза.

Как задать вопрос специалисту

Более подробно узнать о видах и методах проведения местной анестезии в нашей клинике можно у врача анестезиолога, проконсультироваться с которым можно в режиме онлайн. Заполните расположенную ниже форму с указанием адреса своей электронной почты, чтобы узнать больше информации от специалиста.

Амбулаторная проктология в Санкт – Петербурге. Консультация проктолога, современные методы лечения геморроя.

Источник