Показания и противопоказания к психодраме

Показания и противопоказания к групповой терапии – психодраме и ролевым играм и их эффективность

Предпосылкой для участия в групповой терапии, которая основана преимущественно на глубинно-психологических методах и разговорной терапии, служат достаточные способности к вербализации собственных переживаний и эмоций, а также по меньшей мере способность к «групповой деятельности».

Эти предпосылки не столь важны при лечении детей (им лучше проводить поведенчески концептуализированную групповую терапию), но весьма актуальны для лечения подростков примерно от 13 лет и старше.

Групповая терапия и психотерапевтические ролевые игры приводят к позитивным изменениям у детей и подростков, например, при нарушениях социального поведения, страхе перед контактами при специфических эмоциональных нарушениях с повышенной чувствительностью, робостью и инкапсулированностью, а также при трудностях во взаимоотношениях.

Ролевые игры хорошо сочетаются с другими методами психотерапии. Они весьма полезны также при затруднениях в обучении и нарушениях речевого контакта. Более высокие требования к личности ставятся перед участниками психодрамы, особенно если она проводится в классической форме («протагонист-центрированная игра»).

Групповые методы психотерапии в целом противопоказаны при высоком риске суицида, остром психотическом состоянии, гиперкинетических синдромах, интеллектуальном недоразвитии, выраженных невротических расстройствах, а также тяжелых нарушениях социального поведения.

Оценка эффективности метода групповой терапии

Исследования по эффективности групповых способов психотерапии очень немногочисленны (см. Dies, Riester). Публикации на эту тему позволяют высказаться только по определенным аспектам, так как работа часто проводилась на малом числе пациентов и с недостаточными контрольными группами. Позитивные эффекты групповой психотерапии продемонстрированы при лечении делинквентных подростков (Goldstein et al.), при «тренинге социальных умений» (Dofner) и «групповом тренинге с подростками» (Petermann, Petermann).

Согласно другим обзорным работам (Siefen), стационарная аналитическая групповая терапия тоже приводила к улучшению состояния подростков.

Систематических исследований эффективности метода психодрамы в лечении детей и подростков почти не проводилось. На основании собственного опыта ряд авторов описывает ее положительный эффект (Holl, Bosselmannet al., Widlocher, Bender). Терапевтические ролевые игры входят как составная часть во многие методы групповой психотерапии, но специальные исследования по оценке их эффективности для детей и подростков нам не известны.

– Также рекомендуем “Методы семейной терапии в психотерапии детей и подростков”

Автор: Искандер Милевски

Оглавление темы “Психотерапия детей и подростков”:

- Психодрама как метод психотерапии – методика

- Пример использования средств психодрамы при групповой терапии подростков

- Психотерапевтические ролевые игры – методика

- Показания и противопоказания к групповой терапии – психодраме и ролевым играм и их эффективность

- Методы семейной терапии в психотерапии детей и подростков

- Теоретические основы семейной психотерапии

- Методика семейной психотерапии детей и подростков

- Определение показаний к семейной психотерапии детей и подростков

- Методы семейной диагностики в психотерапии детей и подростков

- Общее семейно-диагностическое интервью – принципы, методы

Источник

6 466

Как ролевая игра используется в психотерапевтической работе, кому подходит такой метод работы и какие конфликты позволяет прорабатывать?

История

1921. Румынский психолог Якоб Морено (Jakob Moreno, 1889–1974) создает в Вене Театр спонтанности. Разыгрывая с актерами сцены, он обнаруживает благоприятное воздействие катарсиса на психику. С 1937 года Морено проводит сеансы психодрамы в США. В России психодрама получила распространение с 1989 года, когда шведский психодраматист Йоран Хёгберг (Göran Högberg) начал обучать в Москве группу психотерапевтов.

Сегодня психодраму представляют Ассоциация психодрамы, а также Московский институт гештальта и психодрамы, Институт ролевого тренинга и психодрамы, Институт групповой терапии и социального проектирования, Институт групповой и семейной психологии и психотерапии, Институт психодрамы и тренинга. Они готовят специалистов по психодраме в городах России и за рубежом.

Определение

Исследование внутреннего мира человека и его отношений с другими людьми средствами ролевой игры. Психодрама заимствует у театра форму, у игры – спонтанность, у психоанализа – глубину. Клиент (его называют протагонистом) превращается в актера и выражает свой конфликт через игру. Терапевтическое действие вытекает из самой природы игры: можно примерить разные роли, открыть в себе новые ресурсы и совершить действия, невозможные в реальной жизни.

Принцип действия

Психодрама предлагает подойти к решению проблемы через игру, которая проходит под руководством ведущего, не на сцене, но при участии членов группы (они могут быть актерами или исполнять роль зрителей). В процессе работы протагонист становится одновременно и творцом, и главным героем своей драмы. Он воспроизводит в драматическом действии значимые события своей жизни, разыгрывая сцены, относящиеся к его проблеме, как если бы они происходили в данный момент. «Драматическое» понимается не как театральность, а как драматургия: подобно драматургу, мы можем пересматривать и переделывать события своей жизни. Цель психодрамы – научить клиента решать личные проблемы, проигрывая свои фантазии, конфликты и страхи.

Ход работы

Психодраматическая сессия – это групповая терапия, с импровизированными ролями и диалогами. Клиент в безопасной обстановке под руководством психотерапевта и при участии других членов группы воссоздает и изучает в действии мир своих отношений и переживаний. Он разыгрывает значимые ситуации из своей жизни, встречается с разными частями своей личности, смотрит, как они влияют друг на друга и на поведение, может заменять механизмы взаимодействия своих ролей на более продуктивные. Например, понять, как его «испуганная» часть блокирует ту, которая стремится к счастью. Одно из преимуществ метода в том, что опыт самопознания приобретают все участники группы. Они сравнивают происходящее со своими ощущениями, жизненным опытом и начинают лучше понимать то, что происходит с ними. Исторически психодрама – первая форма групповой психотерапии, однако она широко используется и в индивидуальной терапии (монодрама). В этом случае все роли играет клиент; можно использовать пустые стулья и другие предметы.

Показания к применению

Психодрама позволяет найти новые способы поведения, разрешить конфликты, подготовиться к трудной ситуации. Она доступна всем, эффективна в работе с детьми и подростками. Психодрама не рекомендована тем, кто склонен к мании преследования: они могут отказаться вступить в игру в силу своих внутренних убеждений.

Как долго? Сколько стоит?

Группа состоит из 5–20 человек и ведущего психодрамы. Группы бывают длительными (на месяцы и годы) и короткими – на 1–2 дня. Длительные группы обычно закрытые, то есть присоединиться к ним в процессе работы нельзя. Продолжительность встречи – от 2 до 4 часов. Цена от 1500 рублей.

Источник

Психология знает много методов групповой психотерапии. Один из них – метод психодрамы. Это театрализованное проигрывание проблемных ситуаций, помогающее людям лучше понимать свой внутренний мир, особенности других людей. Вместе с тем это отличный способ раскрытия творческого потенциала. Психодрама помогает человеку изменить восприятие, самовосприятие, отношение, самоотношение, поведение. В результате повышается продуктивность жизни личности и ее взаимоотношений.

Суть метода

Основатель метода – американский психиатр, психолог, социолог Якоб Леви Морено. Сам ученый воспринимал психодраму не только как метод психотерапии и творчества, но и как отдельную форму искусства, философию жизни.

Теория психодрамы – одна из самых неопределенных в психологии. Основатель не оставил четких инструкций, описаний, тезисов, положений, правил. Не существует даже общего определения для термина «психодрама». Попытки изучить метод, структурировать теорию продолжаются до сих пор.

Психодрама – разыгрывание ролей, игры с элементами импровизации, близкие к театральным постановкам. Основа метода – детские игры. Психодрама заставляет взрослых людей вернуться в детство, дать волю фантазии, отдаться игре. В игре нет запретов. Там можно кричать, вести себя развязно или наоборот быть слабым – ведь это маска, роль.

Метод психодрамы используют для восстановления семейных, трудовых, любовных, дружеских отношений. Психодрама – универсальный способ стабилизации, гармонизации состояния группы и ее отдельных участников.

Структура психодрамы

Основатель метода выделял три главных компонента успешной социодрамы: теория ролей, теория спонтанности, социометрия. Давайте рассмотри каждый из них подробнее.

Теория ролей

В теории психодрамы роль – это:

- привычное поведение человека;

- опыт, состоящий из личных, общественных и культурных элементов;

- форма поведения, функционирования, которую человек принимает в конкретный момент времени в ответ на определенную ситуацию.

Люди и в реальной жизни играют множество ролей. Морено разделил их на категории:

- Психосоматические: все, что связано с телом. Например, роль человека, поедающего пищу.

- Психические: все, что определяет эмоции и состояния. Например, роль страдальца.

- Социальные роли. Характеризуют поведение человека в отношениях с другими людьми.

- Интегративные роли. Подразумевают все, что находится на духовном, надындивидуальном уровне. Например, роль любящего человека, верующего, создающего.

В норме человек играет каждую из названных ролей. Меняется только соотношение и выраженность ролей. Но развиваются они постепенно, вместе с развитием человека. Скачки с одного уровня на другой вызывают личностные деформации, патологии.

Некоторые роли консервируются и становятся стереотипным для личности поведением.

Теория спонтанности

Креативность, реакция на новые условия или новая реакция на старые ситуации. Это энергетический порыв, который или выходит, или подавляется. Психодрама учит конструктивному выражению спонтанности и контролю над ней. Речь идет о творчестве во всех его проявлениях, в том числе творческом подходе к жизни.

Социометрия

Метод определения характера взаимоотношений в группе, симпатий и антипатий. Результат обследования – социограмма, или психологический портрет группы. Подробнее о методе социометрии читайте в статье «Социометрия как метод в психологии».

Типы взаимоотношений с позиции психодрамы

Теория психодрамы рассматривает три типа взаимоотношений: перенос, эмпатия, теле:

- Перенос подразумевает наделение другого человека своими негативными, нежелательными качествами. Восприятие другого человека в этом случае неадекватно.

- Эмпатия (вчувствование) подразумевает умение вообразить себя в роли другого человека. Задействован когнитивный и эмоциональный компонент. Достигается эмпатия путем проигрывания роли другого. Это помогает увидеть ситуацию глазами другого человека.

- Теле – адекватное восприятие участниками друг друга, взаимопонимание, взаимное чувствование. Понимание тяги или отторжения друг от друга.

Признак психического здоровья – адекватное самовосприятие, восприятие других и их отношения к человеку, взаимодействие с другими, основанное на эмпатии и теле.

Практика психодрамы

Психодраму можно проводить как индивидуальную терапию, но лучше использовать этот метод для групповой работы.

Условия проведения

- Оптимальная численность группы – 6-9 человек. Однако известны случаи успешной практики в залах численностью до 100 человек.

- Состав группы лучше делать «разношерстным». Вместе с тем нужно быть внимательным к мелочам, предотвращать возможные проблемы, вызванные большой разницей в возрасте, социальном статусе или психическом состоянии. Однородность состава оправдана только в группах узкой направленности, например, для анонимных наркоманов. В остальных случаях гетерогенность помогает максимально реально воссоздавать ситуации общества.

- Продолжительность одного занятия и курса устанавливается индивидуально, но в любом случае важна регулярность, системность. Выбирая временные рамки, нужно помнить о сохранении чувства групповой сплоченности, актуальности переживаний от предыдущего сеанса, возможности решить все групповые и частные проблемы. Усредненный вариант терапии: встречи один раз в неделю, длина сеанса – 1,5-2 часа.

- Индивидуально определяется тип группы: полностью открытая, полностью закрытая, с возможностью выхода, с возможностью входа, с невозможностью выхода, с невозможностью входа.

- Важно общение на «ты», употребление настоящих имен.

Кроме того, обязательно соблюдение двух главных принципов занятий: конфиденциальность и безоценочность суждений. Нельзя выносить информацию за пределы группы, нельзя оценивать слова и действия участников.

В процессе занятий случайные участники должны стать единым социальным организмом, коллективом. Задача организатора – создать атмосферу доверия, открытости, взаимопомощи. В связи с этим важна регулярная проработка групповых проблем, рефлексия, социометрия, анализ социограммы.

Должности и элементы

Классическая психодрама выделяет 5 компонентов: протагонист, ведущий, вспомогательные «я», зрители, сцена. Рассмотрим их подробнее:

- Протагонист – главный субъект занятия. Проблемы этого участника разбираются в первую очередь. Сам член группы, удостоившийся роли протагониста, является одновременно актером, режиссером, драматургом. С помощью других участников он воспроизводит личный опыт, разбирается в себе и своем окружении. Ограничение только одно: не оказывать физического влияния на других участников. В остальном – полная свобода творчества.

- Руководитель, организатор группы. Побуждает к активности, направляет, помогает. Он терапевт, режиссер, катализатор одновременно. Руководитель наблюдает, оценивает, планирует, организует игры и сцены.

- Вспомогательные «я» – участники, которых протагонист выбрал для воплощения ролей в своем сценарии. Вспомогательные «я» выступают в роли психотерапевтов, посредников между ведущим и протагонистом, реальных или воображаемых людей, в том числе проекций и переносов протагониста. Они импровизируют, но направление движения диктует протагонист и ведущий.

- Зрители – участники, которые не задействованы в играх. Они просто наблюдают со стороны.

- Сцена – место, на котором разворачивается действие. Правил опять же нет: нарисованный мелом круг, полукруг из людей или стульев, реальная сцена в театре.

По желанию протагониста и ведущего могут быть использованы любые элементы декора: грим, стулья, цветы, книги, одежда, украшения и т. д. Можно добавить любой антураж, если это необходимо протагонисту для проигрывания своих проблем.

Личность ведущего

Ведущий – постоянное лицо. В отдельных случаях выбираются два ведущих, которые договариваются между собой о распределении работы. Не каждый человек подходит для этой роли.

Требования к личности ведущего:

- знание и понимание теории психодрамы, ее методов;

- искренность;

- открытость;

- мужественность, решительность;

- креативность;

- богатая фантазия;

- способность быстро и адекватно реагировать на непредвиденные ситуации;

- видение потенциала группы, позитивное отношение, стойкость убеждений;

- уверенность в себе и успехе группы;

- умение воодушевить, вдохновить;

- лидерские качества;

- умение располагать к себе, побудить рассказать что-то тайное;

- чувство юмора;

- способность поддерживать, стимулировать, провоцировать;

- склонность к риску.

Спонтанность и творчество приводят к личностным изменениям. Ведущий должен сам обладать этими качествами и побуждать к спонтанности и творчеству других участников.

Фазы психодрамы

Каждый сеанс имеет 3 составляющие: разогрев, действие, шеринг:

- Разогрев подразумевает создание доверительной атмосферы, упражнения на сплочение группы, настрой участников на обсуждение личных проблем. На этом этапе члены группы определяют, о чем сегодня хотят поговорить.

- Основная часть подразумевает определение сцены и темы, выход протагониста на сцену, подбор конкретной ситуации из недавно случившихся, обсуждение ожиданий от работы, саму игру.

- Шеринг – обсуждение, рефлексия, обмен эмоциями, чувствами, переживаниями, ассоциациями. Важно избегать суждений, интерпретаций всего происходящего. На этом этапе протагонист выходит из роли, приобретает эмоциональное равновесие, понимает, что он не одинок в проблеме. Другие участники также понимают распространенность своих трудностей. Шеринг обязательно проводится в круге.

Последний этап способствует дополнительному сплочению группы.

Техники психодрамы

В классической теории техник психодрамы три:

- Дублирование. Участники из числа зрителей иногда включаются в игру, изображают альтер эго главного героя. Озвучивают подавляемые мысли, чувства, эмоции, желания. Протагонист подтверждает или отрицает сказанное. Если подтверждает, то самостоятельно повторяет слова дублера.

- Зеркало. Протагонист становится наблюдателем, а на его роль выбирается другой участник из второстепенных «я». Он копирует поведение, речь, мимику, жесты, позы протагониста. С позволения или по инициативе ведущего заостряет внимание на некоторых особенностях протагониста. Тот, в свою очередь, имеет возможность посмотреть на себя со стороны, самостоятельно разобраться в проблемах, ошибках.

- Обмен ролями. На некоторое время протагонист меняется ролями с кем-то из вспомогательных «я». Меняться можно неоднократно. Это помогает протагонисту прочувствовать другого человека, увидеть мир его глазами и понять свое отношение.

Это лишь базовые техники. В современной практике их намного больше, допускается комбинирование методов. Каждая техника обладает своими особенностями проведения и противопоказаниями. Использовать психодраму вправе человек, имеющий соответствующее образование, хорошо разбирающийся в теории и практике.

Послесловие

Метод психодрамы относится к числу угасающих методов. Его все реже используют. Возможно, дело в том, что психодрама требует не только обширных профессиональных знаний, богатого опыта, но и высокоразвитой интуиции, креативности, спонтанности, фантазии.

Источник

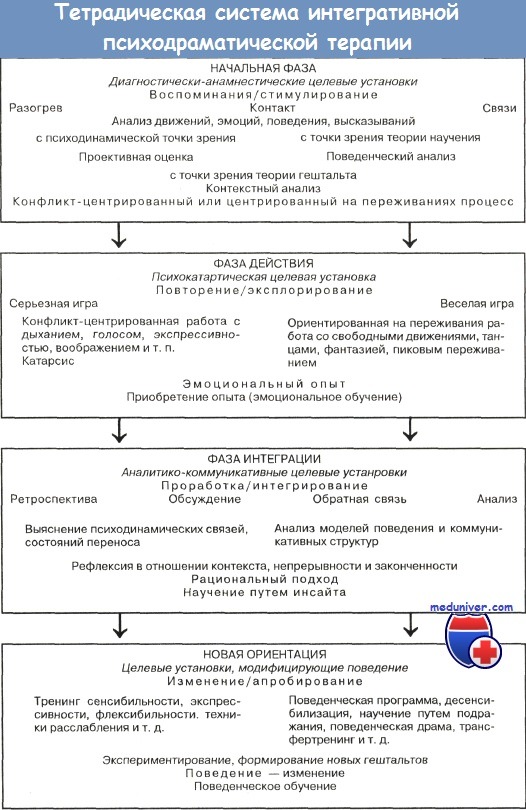

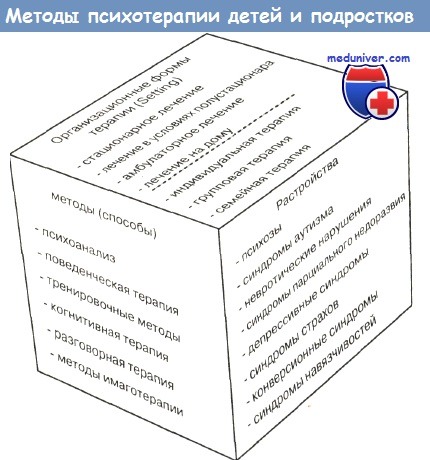

Психодрама как метод психотерапии – методикаПсиходрама как одна из форм групповой психотерапии разработана Морено (Moreno, Leutz). В историческом аспекте психодрама опирается, с одной стороны, на известное уже много веков воздействие театра на зрителей, равно как и на самих актеров (теория катарсиса). С другой стороны, Морено в начале этого столетия использовал собственный опыт «импровизационной игры» для целей групповой психотерапии. Составной частью психодрамы служит разработанная Морено «социометрия»; в целом можно говорить о триаде, состоящей из групповой терапии, психодрамы и социометрии. Социометрические исследования, результаты которых могут быть представлены в форме наглядной графической социограммы, позволяют понять эмоциональную структуру связей в группах (cм. Niebergall). В процессе групповой терапии постоянно происходит социометрическая диагностика. С помощью психодраматических техник членам группы предоставляется возможность увидеть собственные социометрические позиции. То, что психодрама не связана с какой-то определенной теорией, позволяет интегрировать в нее новые открытия, например в области психоанализа (Ploeger), поведенческой терапии (Petzold), а также других форм терапии (Franzke), и личные достижения терапевта. Между тем разрабатывались и многие методы психодрамы (Yablonski). Чтобы иметь возможность внедрять психодраматические методы как метод терапии, психотерапевту требуется широкое образование и по возможности большой клинико-практический опыт. Некоторые сторонники психодрамы считают психопатологические симптомы следствием ролевых конфликтов, ролевых фиксаций, недостаточной ролевой гибкости и нарушений ролевого развития или же описывают их как «невроз креативности», сопровождающий «снижение мотивации» (Leutz). Практическое применение психодрамыПрименение психодрамы многократно оправдало себя в диагностике, психотерапии и обучении детей и подростков (Widlocher). Например, ролевые игры эффективно используются как составные части психодраматических методов с целью расширения субъективного опыта участников с помощью непосредственных переживаний и для инициации процесса обучения, который не удавалось осуществлять какими-либо иными способами. Динамика психодраматической терапии и применение психодраматических методов. Существуют многочисленные приемы и возможности проведения групповой терапии методом психодрамы и эффективного ее применения (Stutzenberger). К их числу относятся так называемые групповые игры, например совместная инсценировка сказок, типичных общих ситуаций («Мы сидим все в одной лодке»), а также стандартных ситуаций, знакомых всем участникам (в магазине, в школьном классе и т.п.). Разработаны новые техники, такие, как «монодрама» и «аутодрама». Но центральной составной частью психодраматической групповой терапии остается «игра, центрированная на протагонисте». Она имеет большое сходство с классической греческой трагедией. Согласно Петцольд (Petzold), игра, центрированная на протагонисте, состоит из начальной фазы, фазы действия, фазы интеграции и фазы новой ориентации.

На рисунке представлен в схематической форме процесс протагонист-центрированной игры. Наряду с четырьмя фазами здесь приводится ряд психодраматических техник, обеспечивающих нарастание эмоциональной интенсивности вплоть до катарсиса, что позволяет пациенту разобраться в сути интрапсихических конфликтов и трудностей в межличностных отношениях. В психодраме протагонистом называют участника группы, который играет центральную роль в изображении своих конфликтов, представляет их с помощью техник, ориентированных в основном на действие, и при активном участии психотерапевта пытается найти пути разрешения этих конфликтов. При этом ему помогают остальные члены группы (которые выступают в роли «антагонистов»). Начальная фаза характеризуется беседами в группе, с помощью которых личностные конфликты отдельных участников становятся ясными для них самих или для психотерапевта. В этой фазе кристаллизуются ожидания участников от предстоящей игры, формируется готовность к активному обсуждению проблем и конфликтов. В этой фазе могут быть применены различные приемы, которые представлены на рисунке. Они относятся к так называемым техникам «разогрева» («warm-up»). Их используют для создания в группе благоприятной атмосферы и устранения имеющихся у участников сомнений в отношении целесообразности протагонист-центриро-ванной игры. Это может осуществляться, например, таким образом: терапевт стоит позади пациента в качестве «дублера» и в случае его сомнений и колебаний пытается его ободрить путем вербализации его внутренних психических процессов. Таким образом, психотерапевт в начальной фазе должен определить готовность к терапии у членов группы, выяснить свою роль и возможность влиять на выявленные конфликты в процессе психодраматического действия, поддерживать потенциальных протагонистов в их желании участвовать в игре и подготавливать фазу действия путем подключения других членов группы. Предпосылкой для успеха протагонистцентрированной игры служит, конечно, достаточное доверие членов группы друг к другу, а также к психотерапевту и его компетентности. При этом особое значение имеют процессы переноса и контрпереноса. Перед началом фазы действия протагонист в беседе с терапевтом еще раз представляет свои проблемы («эксплорация»); при этом может быть применен прием «дублера». Терапевт пытается поддержать протагониста, усиливая его готовность к действиям и помогая ему с учетом его внутренних сопротивлений принять определенный сценарий игры. Нередко при этом уже первая поставленная сцена выявляет трудности и конфликты протагониста, переживаемые им в настоящее время. Во время разыгрывания этой сцены остальные члены группы берут на себя определенные «роли», например роли братьев и сестер в семье. Это удается членам группы благодаря полученной от протагониста информации о фактических индивидуальных особенностях этих лиц. Но при исполнении таких ролей манера поведения реальных значимых для протагониста лиц, как правило, смягчается, так что при «смене ролей» протагонист может уточнить для членов группы, каким было реальное поведение близких ему людей в определенной ситуации. Таким образом, протагонист берет на себя эту «роль» на определенном отрывке разыгрываемой сцены. При этом он получает возможность испытать субъективные переживания, аналогичные тем, которые испытывают эти лица.

На основе актуальной сцены нередко удается биографически проработать возникновение и развитие имеющихся конфликтов и понять их значение для настоящего момента. При этом психотерапевтическая работа с протагонистом может привести к сильной конфронтации с более или менее «вытесненными» конфликтами детского возраста. Эта регрессия в психодраматической игре дает возможность прояснить причинный характер, течение и развитие этих конфликтов в процессе личностного развития. Данный этап в лротагонист-центрированной игре приводит чаще всего к сильным эмоциональным переживаниям. При этом терапевт выполняет сложную задачу — решает, будет ли терапевтически целесообразным доведение протагониста до более острых, катартических переживаний. Катартичес-кая реакция желательна в интересах терапии; однако есть опасность, что новая конфронтация с длительными травмирующими событиями при слабом Я может вызвать острую декомпенсацию у пациентов, склонных к суициду или проявляющих психотические симптомы. Вслед за фазой действия наступает фаза интеграции. Во время фазы интеграции пациенты сообщают о своем субъективном опыте и ощущениях, которые они испытывали во время исполнения этих ролей («Rollen-feed-back»). Часто участники группы делятся друг с другом возникшими в процессе игры эмоциональными переживаниями («sharing»). Важной задачей интеграционной фазы является «анализ процесса», проводимый под руководством терапевта с целью уточнить внутреннюю логику игры и изучить интрапсихические и межличностные конфликты; благодаря такому анализу протагонист приходит к пониманию собственного поведения (техника «толкования и рефлексии»). В заключение может быть реализована фаза «новой ориентации» с целью апробировать и закрепить социально приемлемые способы поведения вместо прежних, проблемных его вариантов. Ролевые игры, смена ролей и ролевая обратная связь («Rollen-feed-back») — элементарные составные части психодраматической групповой терапии. Они будут подробно рассмотрены в дальнейших разделах, так как особенно успешно применяются при лечении детей и подростков. – Также рекомендуем “Пример использования средств психодрамы при групповой терапии подростков” Оглавление темы “Психотерапия детей и подростков”:

|

Источник