Показания и противопоказания металлических вкладок

Обзор металлических вкладок для зубов – разновидности, когда применяются, плюсы и минусы, цены

Металлы используются в стоматологии очень давно, ведь они обладают высокой прочностью и устойчивостью к внешним агрессивным факторам. Из металла изготавливают не только инструменты, но и протезы, а также некоторые технические элементы для поддержания протезов. Например, металлическая вкладка в зуб часто ставится под коронку и продлевает срок службы всей реставрации. Сегодня рассмотрим особенности и разновидности металлических зубных вкладок, показания и противопоказания, этапы протезирования и стоимость.

Металлы используются в стоматологии очень давно, ведь они обладают высокой прочностью и устойчивостью к внешним агрессивным факторам. Из металла изготавливают не только инструменты, но и протезы, а также некоторые технические элементы для поддержания протезов. Например, металлическая вкладка в зуб часто ставится под коронку и продлевает срок службы всей реставрации. Сегодня рассмотрим особенности и разновидности металлических зубных вкладок, показания и противопоказания, этапы протезирования и стоимость.

Общее представление о конструкциях

Итак, что это такое – металлическая вкладка? Стоит начать с того, что в стоматологии в принципе выделяют 2 вида вкладок1 – восстановительные и культевые (или штифтовые). Рассмотрим подробнее их особенности, и какие конструкции могут изготавливаться из металла (и когда это действительно актуально).

Можно ли делать восстановительные вкладки из металла?

Восстановительные микропротезы, по сути, являются очень прочными и высокоэстетичными аналогами пломб. Устанавливаются они при относительно небольших разрушениях натуральной коронки – не более 50% объема. Восстановительные обычно изготавливаются из эстетичных материалов – композита, керамики, диоксида циркония, и являются полноценными микропротезами. Т.е. одной вкладки достаточно, чтобы отреставрировать зуб после лечения кариеса или выпадения старой пломбы, к примеру.

Восстановительные микропротезы, по сути, являются очень прочными и высокоэстетичными аналогами пломб. Устанавливаются они при относительно небольших разрушениях натуральной коронки – не более 50% объема. Восстановительные обычно изготавливаются из эстетичных материалов – композита, керамики, диоксида циркония, и являются полноценными микропротезами. Т.е. одной вкладки достаточно, чтобы отреставрировать зуб после лечения кариеса или выпадения старой пломбы, к примеру.

Металлические культевые вкладки

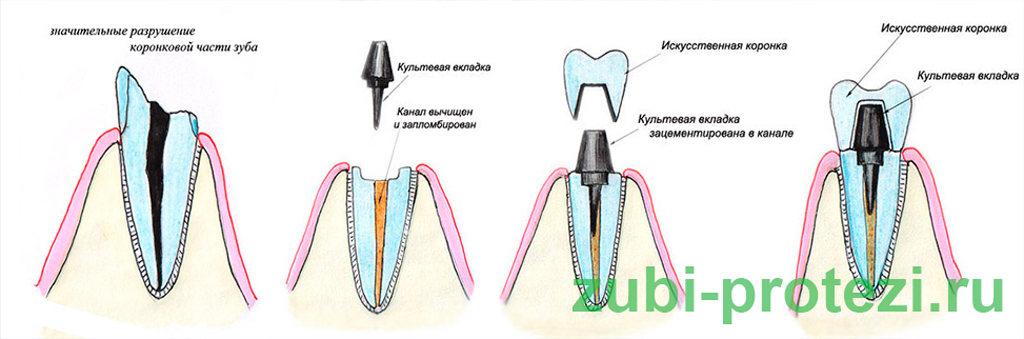

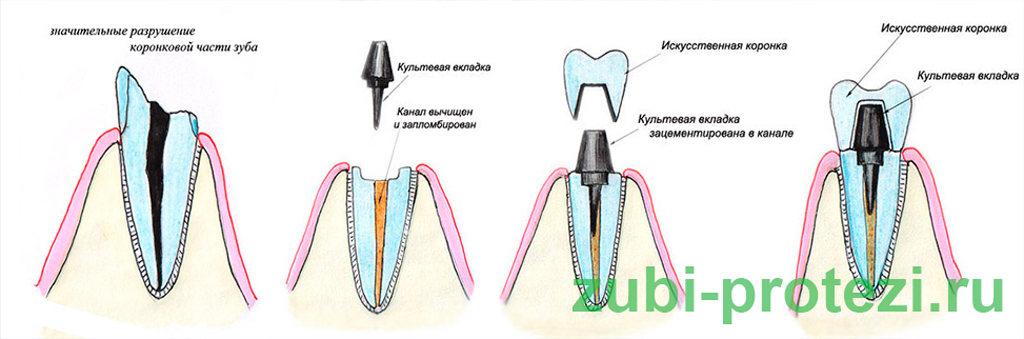

Культевые вкладки очень сильно отличаются от восстановительных – и по форме, и по назначению. Если восстановительная выглядит как недостающий «кусочек паззла» на коронке, то культевая является подобием или уменьшенной копией целого зуба вместе с корнем. Нижняя часть культевой устанавливается в корневой канал зуба, а верхняя наддесневая часть служит опорой под протез – коронку или протяженную конструкцию (несъемный мост или съемный покрывной протез, например).

Самостоятельно культевая зубная вкладка не используется, тем более из металла. Она всегда закрывается сверху протезом. И металл здесь – одно из лучших решений, т.к. он очень прочный, а его цвет нельзя разглядеть снаружи (но тут есть нюансы, о которых расскажем далее). Конструкции из металла устанавливаются, если «родная» коронка разрушена на 70% и более – вплоть до уровня десны или на 1-2 мм под ней.

Какие разновидности существуют

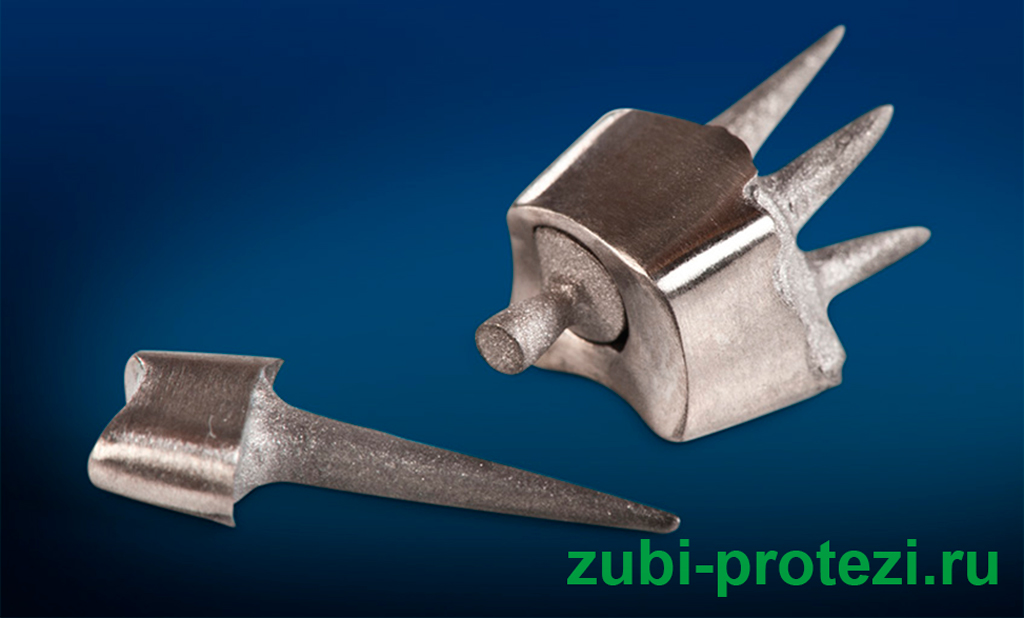

Металлические культевые зубные вкладки представлены следующими разновидностями:

- цельная (неразборная): монолитная конструкция, которая ставится в зуб с 1-2 корнями. В ее нижней части будет 1 или 2 миниатюрных штифта, которые представляют единое целое с наддесневой частью,

- разборная: состоит уже из нескольких частей, которые как бы собираются в одно целое в момент установки в зуб. Такие конструкции используют, если в зубе имеется 3 и более корней. Ведь каждый канал находится под определенным наклоном относительно остальных 2-х или 3-х (и даже четырех), и установить цельную конструкцию здесь просто не получится.

По способу обработки металла изделия могут быть литыми и фрезерованным. Литые – это самый популярный вариант, т.к. он относительно недорог и несложен для применения зубными техниками. Фрезерованные изготавливаются при помощи CAD/CAM-систем – цифрового моделирования и вытачивания на роботизированных станках. Этот метод стоит дороже, но он практически исключает ошибки и неточности, поэтому реставрации служат дольше.

Читайте по теме: что такое CAD/CAM-технология – как современные разработки помогают создавать идеальные зубные протезы.

Применяемые металлы и их сплавы

Чаще всего стоматологи-ортопеды предлагают изготовить конструкцию из кобальтохромового сплава (КХС) – на сегодняшний день это самый популярный материал. Он достаточно прочен, хорошо распределяет жевательную нагрузку и не оказывает токсического действия на натуральные ткани. Однако индивидуальную аллергическую реакцию нельзя исключать полностью. Поэтому для протезирования могут быть использованы биосовместимые сплавы – золота, палладия, платины, титана, но их цена в несколько раз выше.

Чаще всего стоматологи-ортопеды предлагают изготовить конструкцию из кобальтохромового сплава (КХС) – на сегодняшний день это самый популярный материал. Он достаточно прочен, хорошо распределяет жевательную нагрузку и не оказывает токсического действия на натуральные ткани. Однако индивидуальную аллергическую реакцию нельзя исключать полностью. Поэтому для протезирования могут быть использованы биосовместимые сплавы – золота, палладия, платины, титана, но их цена в несколько раз выше.

Помимо металлических сплавов оправдано использование диоксида циркония (или безметалловой керамики), который обладает очень высокой прочностью и белым цветом. И когда выбирают между металлической культевой вкладкой или керамической, то под последней подразумевают именно ту, что изготовлена из диоксида циркония.

Вообще, диоксид циркониевые реставрации более долговечны и эстетичны, чем металлические, но неоспоримым преимуществом металла является его более низкая стоимость. Поэтому выбирать оптимальный материал надо на основе клинической ситуации, возможностей зуботехнической лаборатории (циркониевые блоки обрабатывать сложнее) и пожеланий пациента.

Показания к протезированию

Металлические вкладки можно ставить под коронки и другие протезы на любую часть ряда – на жевательные и на передние зубы в постоянном прикусе, детям этот вид протезирования не проводят. В целом, показания выглядят следующим образом:

- необходимость качественно укрепить зуб изнутри: чтобы он не сломался под нагрузкой и прослужил на несколько лет дольше, чем пломба на штифте (которая выпадет в среднем через 3-4 года)

- натуральная коронка сильно разрушена из-за кариеса или травм либо откололась под корень,

- сохранилась всего одна стенка, либо несколько очень тонких стенок натуральной коронки,

- корни здоровы,

- повышенная стираемость зубной эмали и дентина,

- аномальное расположение зубов при невозможности ортодонтической коррекции.

Когда протезирование противопоказано

К противопоказаниям к протезированию металлическими культевыми вкладками относят следующие факторы:

- наличие пульпы в корнях: предварительно зуб следует полностью депульпировать, т.е. удалить зубной нерв,

- трещины в корнях,

- кисты и гранулемы под корнями,

- корни ранее подвергались резекции: т.е. удалены их нижние части, проще говоря – корень слишком короткий,

- выраженная подвижность зубов (3-ей степени, а в некоторых случаях и 2-ой),

- корневые каналы сильно искривлены и труднопроходимы: это затрудняет их прохождение при удалении нерва, поэтому есть риск вторичного кариеса или пульпита, а также периодонтита под протезом.

Преимущества и недостатки

Положительные стороны применения металлических культевых вкладок уже упоминались выше – это надежность и долговечность реставрации. Например, качественно восстановленный зуб на культевой вкладке может прослужить более 10 лет, конечно, при адекватном уходе за полостью рта. Тогда как массивная пломба, наращенная на тонкий штифт, простоит около 3-х лет – и в процессе эксплуатации пломбировочный материал будет проседать, отслаиваться от стенок, в полость проникнут микробы. Причем от высокой нагрузки может сломаться не только пломба, но и штифт, а также сам корень, а зуб придется полностью удалять. Поэтому культевая вкладка – это самый действенный способ продлить «жизнь» зуба при сохранившихся корнях.

«Мне после родов на разрушенный зуб поставили штифт и коронку. Но через года три она начала шататься и вывалилась вместе со штифтом. Я уже расстроилась, думала, что придется корень вырывать и мост ставить. Но протезист сказал, что сделаем металлическую опору-культю, а сверху новую коронку. А я про такое даже не слышала, если честно. Но сейчас уже несколько лет ношу и вообще проблем не знаю с этим зубом».

Ксения92, отзыв с сайта baby.ru

К недостаткам металлических культевых вкладок можно отнести следующие особенности:

- стоимость протезирования выше, чем при установке штифта и/или пломбы,

- протезирование происходит в течение нескольких недель, т.к. нужно время на подготовку и изготовление конструкций,

- вероятность появления гальваноза: например, если во рту уже есть коронки из других металлов либо основание искусственной металлокерамической коронки выполнено из другого металла (не того, из которого изготовлена вкладка),

- при протезировании передних зубов металл может просвечивать через тонкие стенки искусственной коронки: в результате реставрация будет выглядеть неэстетично. Здесь ортопеду важно правильно подобрать материалы для протезирования, и часто выбор падает на безметалловую керамику – диоксид циркония, который имеет непрозрачный белый цвет – из него можно сделать как коронку, так и вкладку, но это будет стоить дороже,

- на металл не рекомендуется ставить обычные керамические коронки: они быстро разрушатся от давления о металлическую опору.

Этапы изготовления и протезирования

Сначала стоматолог-ортопед проводит диагностику, в т.ч. и рентгенологическое обследование, чтобы оценить состояние корней и окружающей их костной ткани. Если противопоказаний нет, то начинается подготовка к протезированию (ее может делать стоматолог-терапевт):

- удаляется старая пломба (если она имеется),

- тщательно удаляются кариозные участки эмали и дентина,

- удаляется пульпа,

- проводится тщательная обработка каналов с последующим пломбированием.

Затем начинается работа стоматолога-ортопеда, который обтачивает стенки зуба, придавая им правильный уклон, а также немного распломбировывает корневой канал (на длину нижней части будущей вкладки). После этого снимаются восковые слепки, по которым в лаборатории создается модель – а уже на ее основании изготавливается реальная культевая вкладка. Все это время пациент ходит с временной пломбой или временным протезом. Как устанавливать металлическую вкладку в зуб? После того, как конструкция изготовлена, ее примеряют и при отсутствии неточностей фиксируют на постоянный цемент.

Но протезирование еще не завершено. Далее опять снимаются слепки. Это могут быть как классические оттиски, так и внутриротовое 3D-сканирование, по которым изготавливается постоянная коронка – металлокерамическая или из циркония (а точнее – диоксида циркония) либо иной протез, под которым и будет стоять металлическая вкладка. Пока протез создается в лаборатории, пациенту устанавливают временную коронку из акрила или композита. Таким образом, весь процесс протезирования может занять около 2-3 недель – все зависит от загруженности зуботехнической лаборатории.

Советы по ношению и уходу

Чтобы реставрация служила долгие годы без проблем и нареканий, нужно правильно за ней ухаживать. Для этого необходимо проводить качественную гигиену полости рта – дважды в день чистить зубы и протезы щеткой с пастой, и полоскать рот чистой водой после каждого приема пищи или пользоваться ирригатором. Еще важно не перегружать ортопедическую конструкцию чрезмерно жесткой пищей, не грызть скорлупки орехов, семечки, не открывать крышки зубами. И обязательно 2 раза в год нужно посещать своего стоматолога для профилактики – ведь не все патологические изменения заметны непрофессиональному взгляду.

Если вдруг появляется дискомфорт – кажется, что протез шатается, под коронкой болит, есть кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, то это повод для внепланового визита к ортопеду.

Стоимость протезирования зубов

Цена металлической вкладки в зуб полностью зависит от стоимости и массы металла, из которого она изготовлена, а также от сложности и способа производства. Например, литая цельная конструкция из кобальтохромового сплава для одно- или двухканального зуба стоит в среднем 5000 рублей, разборная (более 2-х корней) – от 6000 рублей. Цена фрезерованных изделий (титан, например), а также литых конструкций из благородных металлов составляет около 12-15 тысяч рублей. Но не забывайте, что в полной стоимости протезирования также будет учитываться подготовка зуба и изготовление коронки, которая стоит 10-20 тысяч рублей в зависимости от материала.

1Абакаров С.И. Микропротезирование в стоматологии, 2019.

Автор: Кример Д. А.

(Благодарим за помощь в написании статьи и предоставленную информацию)

Источник

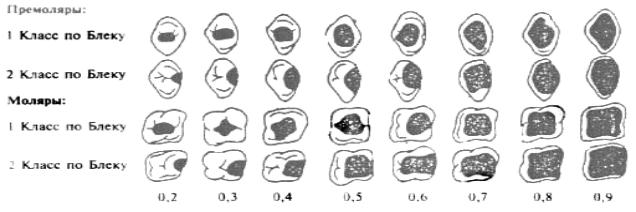

Рис. 4. Площадь поражения патологическим процессом окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ)

Индекс глубины разрушения коронки зуба (ИГРКЗ) (Е. Н. Терещен-

ко, 2004)

На основании клинических наблюдений Е. Н. Терещенко предложила выбирать метод лечения с учетом ИГРКЗ и ИРОПЗ, который определяется после препарирования кариозной полости (табл. 1).

Таблица 1 | |||

Метод лечения твердых тканей коронки зуба с учетом ИГРКЗ и ИРОПЗ | |||

ИГРКЗ | ИРОПЗ | ||

0,2–0,3 | 0,4–0,7 | 0,7 и более | |

0,2–0,4 | Пломба | Пломба/вкладка | Пломба/вкладка |

0,5–0,7 | Пломба/вкладка | Пломба/вкладка | Вкладка/коронка |

0,7–0,8 | Пломба/вкладка | Вкладка/коронка | Коронка |

Показания к применению эстетических реставраций (вкладок):

1.Кариозные полости всех классов по Блэку.

2.Восстановление поврежденных твердых тканей зуба вследствие травмы, гипоплазии эмали, клиновидных дефектов, кариеса.

3.Восстановление жевательной поверхности при стирании зубов.

4.Замена обширных дефектных пломб, часто сочетающихся с рецидивирующим кариесом.

Противопоказания к применению эстетических реставраций (вкладок):

1.Поверхности зубов труднодоступны для формирования полостей под вкладки.

2.Небольшие кариозные полости (ИРОПЗ ≤ 0,5; ИГРКЗ ≤ 0,5).

7

3.Зубы с неполноценной хрупкой эмалью.

4.Циркулярный кариес.

5.Системный кариес, тяжелые формы кариеса (по G. Nikiforuk).

6.Полости МОD в сочетании с пришеечным кариесом или клиновидным дефектом.

7.Неудовлетворительная гигиена полости рта.

8.Бруксизм, вредные привычки.

9.Невозможность создать сухое операционное поле, вследствие глубокого сублингвального препарирования.

10.Депульпированые зубы из-за ослабленной структуры твердых тканей.

Принципы формирования полости под вкладку

При формировании полости предварительно следует сделать электроодонтодиагностику (ЭОД), рентгеновский снимок, изучить топографию пульповой камеры и толщину надпульпарного слоя.

Препарирование производится согласно основным принципам: под обезболиванием, с водным охлаждением, на высоких скоростях, прерывисто, острыми отцентрированными дентальными вращающимися инструментами. Также соблюдаются принципы атравматического восстановительного лечения (АВЛ) согласно требованиям ВОЗ, принятым в 1994 г.

С внедрением в современную стоматологическую практику новых технологий и материалов (Н. Г. Аболмасов и соавт., 2000) появилась возможность, в некоторых случаях, не проводить профилактическое расширение полости для формирования ее под вкладку: у пожилых лиц с хроническим течением кариозного процесса; у лиц с малой активностью кариеса и хорошим уходом за зубами; в случае отсутствия соседнего зуба, где можно ограничиться непосредственно дефектом. При этом исключается необходимость в иссечении интактных тканей зуба. Выравнивание стенок от поднутрений, подпилов и неровностей производится порцией композиционного материала с последующим формированием полости под вкладку непосредственно в композите (Н. М. Полонейчик., Е. Н. Терещенко, 2002)

При формировании полости необходимо:

–создать условия для надежной фиксации вкладки;

–обеспечить возможность введения вкладки в полость;

–предупредить дальнейшее разрушение коронки зуба.

Правила препарирования:

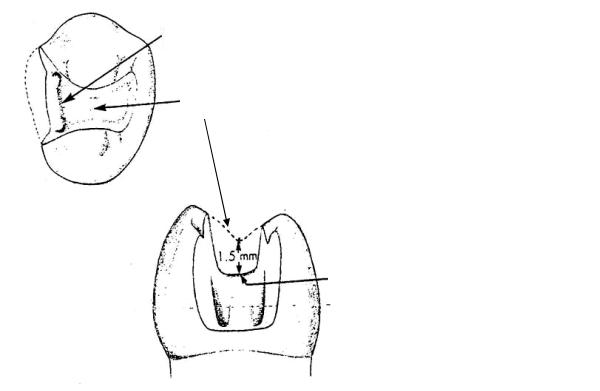

–необходимо исключить скос эмали;

–редукция (снятие тканей, толщина препарирования) окклюзионной поверхности должна составлять не менее 1,5–2,0 мм, что обусловлено физическими свойствами конструкционных материалов эстетических вкладок;

–редукция вертикальной стенки должна быть не менее 2,0 мм.

8

При формировании полостей необходимо учитывать зоны безопасности — участки в твердых тканях коронок зубов, которые можно препарировать (и в которых можно создавать полости для вкладок) без большого риска повреждения пульпы зубов. Зоны безопасности были определены R. Boisson на основании выявленной закономерности строения твердых тканей и пульпы нормально развитых зубов одной и той же функциональной группы. Зоны безопасности по R. Boisson являются только ориентиром, поэтому всегда необходимо учитывать индивидуальные особенности подготавливаемого к протезированию зуба. В некоторых случаях при достаточной толщине твердых тканей зуба и после оценки топографии пульпы с помощью соответствующего рентгеновского снимка можно проводить препарирование зуба в некоторых частях опасных зон (табл. 2).

Таблица 2 | |||||||||||

Толщина крыши полости жевательных зубов (по Б. С. Клюеву), мм | |||||||||||

М2 | |||||||||||

Че- | Возраст, | Р2 | Р1 | М1 | Р2 | Р1 | |||||

бугорки от середины переднезадней фиссуры до полости | |||||||||||

люсть | лет | щеч- | языч- | щеч- | языч- | щеч- | языч- | щеч- | языч- | ||

ный | ный | ный | ный | ный | ный | ный | ный | ||||

20–24 | 4,21 ± | 4,97 ± | 3,99 ± | 4,59 ± | 3,94 ± | 3,85 ± | 4,31 ± | 4,17 ± | |||

Верхняя | 0,68 | 0,74 | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,72 | 1,12б | 1,10 | |||

40 | 3,90 ± | 4,23 ± | 3,58 ± | 4,15 ± | 4,37 ± | 4,48 ± | 4,55 ± | 4,35 ± | |||

старше | 01,20 | 1,30 | ,1,52 | 1,42 | 0,99 | 0,99 | 0,88 | 1,04 | |||

20–24 | 4,01 ± | 4,58 ± | 3,85 ± | – | 4,28 ± | 4,05 ± | 4,02 ± | – | |||

Нижняя | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,76 | 0,79 | 0,97 | |||||

40 и | 3,78 ± | 4,60 ± | 3,82 ± | – | 4,53 ± | 4,42 ± | 4,21 ± | – | |||

старше | 1,47 | 0,99 | 1,28 | 1,33 | 1,09 | 0,99 | |||||

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ ПОД ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ВКЛАДКУ

Основным принципом создания полости по Блэку является придание ей ящикообразной формы.

Отступление от правила создания плоского дна в ящикообразной полости можно допустить при глубоком кариесе, когда имеется угроза вскрытия рога пульпы. Для соблюдения принципа АВЛ неровности дна можно скорректировать стеклоиономерным цементом либо композиционным материалом, что исключит травмирующий пульпу прогиб надпульпарного дентина под жевательным давлением.

Линии и грани углов должны быть закруглены во избежание концентрации стресса как реставрации, так и тканей зуба, тем самым исключается возможность скола и трещин.

9

Стенки полости должны быть параллельны. С увеличением глубины полости допускается рост дивергенции стенок от 4 до 6°. Чем отвеснее и выше стенки, тем больше сила трения, удерживающая вкладку от смещения.

При формировании полостей следует учитывать зоны безопасности, в которых можно создавать полости для вкладок без большого риска повреждения пульпы зуба. Зоны безопасности являются только ориентиром, поэтому всегда необходимо учитывать индивидуальные особенности подготавливаемого к протезированию зуба. В некоторых случаях, при достаточной толщине твердых тканей зуба и после оценки топографии пульпы с помощью соответствующего рентгеновского снимка, можно проводить препарирование зуба в определенных частях опасных зон.

Наиболее узкое (тонкое) место на окклюзионной поверхности реставрации должно быть не менее 1,5–2,0 мм.

Перешеек на окклюзионной поверхности зуба должен быть как минимум 1,5 мм в ширину, чтобы предотвратить трещину вкладки (рис. 5).

аА

Рис. 5. Препарирование под MO

Вэстетическую вкладку на первый премоляр

верхней челюсти:

а — все углы закруглены; б — перешеек не менее 1,5 мм

б

В

Оптимальным считается вариант, при котором десневой край вкладки находится на эмали.

Не должно быть поднутрений, которые мешают введению и выведению реставрации (все поднутрения выравниваются реставрационным материалом).

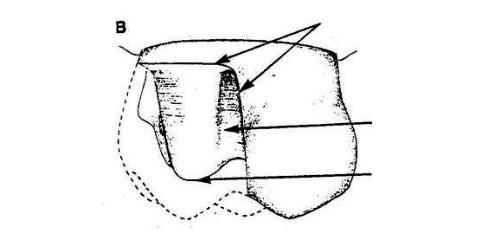

Дно полости должно быть гладким и плоским. Если кариозный процесс захватывает 2/3 и более расстояния от фиссуры до вершины бугра, рекомендуется перекрывать бугор (рис. 6,А). Если есть необходимость перекрытия

10

бугров, они должны быть срезаны на 1,5–2,0 мм (рис. 6). Необходимо убирать язычный и щечный край препарируемой полости в местах контакта с соседними зубами и антагонистами. Учитываются контакты во множественной межбугорковой проекции во время движения нижней челюсти.

Вертикальные стенки также должны препарироваться на достаточную ширину, минимум на 2,0 мм, для обеспечения необходимой толщины реставрации (рис. 6).

B

A

A

Рис. 6. Препарирование зуба 1.6 под вкладку MOD (по H. T. Shillingburg): А — редукция для перекрытия бугров; В — края эмали

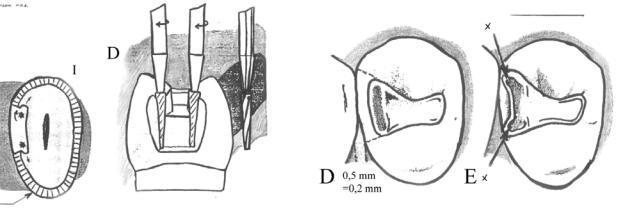

Расстояние между аппроксимальными стенками реставрации и соседнего зуба не должно быть меньше 0,5 мм. Этот промежуток обеспечит в дальнейшем адекватный доступ к краям оттиска, а при прямом методе — более качественную шлифовку и полировку аппроксимальной поверхности.

Не следует сохранять межзубной контакт с соседним зубом на самой границе создаваемой полости. В этом случае трудность формирования гладкой аппроксимальной поверхности вкладки и нивелировка ее со стенками зуба создают благоприятные условия для рецидива кариеса. По тем же соображениям каждую полость, возникшую на аппроксимальной поверхности, рекомендуется выводить на жевательную поверхность, т. к. недостаточно прочная крыша над полостью может разрушиться под влиянием жевательного давления. Выведение полости на жевательную поверхность, помимо облегчения доступа и обозрения операционного поля, необходимо для того, чтобы предупредить возникновение вторичного кариеса (рис. 7–8).

11

Рис. 7. Препарирование аппроксимальной | Рис. 8. Препарирование аппроксимальной | ||||||||||

полости (нанесение ретенционных борозд) | полости | ||||||||||

Следовательно, в процессе препарирования полости под вкладку нужно учитывать:

–топографию кариозного процесса;

–максимально щадящее препарирование с последующим укреплением ослабленных стенок пломбировочными материалами;

–показания ЭОД;

–рентгенодиагностику.

СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВКЛАДКИ К ЖЕВАТЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ

Жевательное давление, развиваемое мышцами в процессе пережевывания, в области моляров составляет 50–80 кг, ему может противостоять только надежно зафиксированная вкладка, правильно сформированное дно полости и прочные стенки зуба, удерживающие вкладку.

Жевательное давление имеет горизонтальное и вертикальное направления, противостоять которому вкладка может только в том случае, если воспринимать давление будет горизонтальная площадка, ступенька на дне полости или давление будет передаваться на жевательную поверхность оставшихся прочных стенок зуба. Отсутствие таких элементов полости при вертикальных нагрузках может привести к излишнему внедрению вкладки в полость, что обычно сопровождается болевой реакцией со стороны пульпы, либо смещением вкладки, и, как следствие, нарушением фиксации, либо раскалыванием зуба (когда вкладка является «клином»).

Вторым основным элементом жевания является перетирание пищи, когда создается жевательное давление в трансверзальном направлении, образующееся от толчков антагонирующих бугров. Именно поэтому наблюдается отлом ослабленной стенки вместе с бугром, что чаще всего бывает у премоляров, когда отлом может пойти в косом направлении и закончиться глубоко под десной, значительно снижая возможность последующей реставрации зуба.

Недостаточно устойчивые стенки, подвергающиеся воздействию боковых жевательных сил, должны быть сошлифованы либо укорочены с после-

12

Источник