Противопоказания к наложению швов

Хирургическая обработка ран.

Говоря о лечении раненных и ран, нельзя не упомянуть о советской военно-полевой хирургической доктрине. Основные ее положения следующие:

1) все огнестрельные раны являются первично бактериально загрязненными;

2) единственно надежным методом предупреждения развития раневой инфекции является возможно более ранняя хирургическая обработка;

в ранней хирургической обработке нуждается большая часть раненых;

3) прогноз течения и исхода ранения наилучший, если хирургическая обработка произведена в ранние сроки;

4) обьем медицинской помощи, выбор лечебных мероприятий и порядок эвакуации зависит от хирургических показаний. Но главным образом от боевой и медицинской обстановки. Значение боевой обстановки вполне понятно. Под медицинской же обстановкой подразумевается число поступающих на данный этап раненых, их состояние, число хирургов, наВличие транспортных средств и т.д.

Все раны делятся на две группы:

1. подлежащие хирургической обработке;

2. не подлежащие хирургической обработке.

Хирургической обработке не подлежат:

1) мелкие поверхностные раны;

2) сквозные пулевые раны с узким входным и выходным отверстиями при отсутствии признаков повреждения крупного кровеносного сосуда;

3) множественные мелкие, поверхностные раны.

Противопоказанием к хирургической обработке является агональное состояние больного; относительным противопоказанием-шок.

Виды хирургической обработки ран.

Хирургическая обработка ран бывает первичной, вторичной и повторной.

Первичной хирургической обработкой раны называют оперативное вмешательство, имеющее целью создание благоприятных услувий для заживления раны и предупреждения развития раневой инфекции.

Хирургическая обработка, призведенная в первые сутки после ранения называется раной, во вторые сутки- отсроченной, после 48 часов с момента ранения-поздней. Деление это условно. Вынужденная отсрочка хирургической обработки допускается в пределах 24-48 часов.

При определении сроков первичной хирургической обработки раны необходимо считаться со следующим положением: чем совершение (радикальнее) выполняется хирургическая обработка до развития инфекционных осложнений, тем быстрее идет заживление раны и тем реже возникают в ней инфекционные процессы.

Повторная хирургическая обработка раны- это оперативное пособие, выполняющееся по первичным показаниям.

Вторичная хирургическая обработка раны – это оперативное пособие, направленное на лечение инфекционных процессов в ране.

Техника хирургической обработки раны.

Для проведения обработки необходимо уложить раненого. Должен быть обеспечен всесторонний доступ к поврежденному сегменту. После обезболивания всю одежду удаляют, снимают повязки и шины. Основные этапы обработки раны:

1) рассечение

2) иссечение

3) остановка кровотечения;

4) вскрытие карманов;

5)дренирование;

6)закрытие раны.

Однако, хирургическая обработка ран в таком объеме не всегда может быть выполнена. Кроме того, есть категория ран, иссекать которые нет необходимости, например, множественные раны, ограничивающиеся кожей и подкожной клетчаткой. Поэтому, некоторые этапы обработки могут быть упущены. Одним из центральных вопросов хирургии вообще и военно-полевой хирургии в частности является закрытие операционной раны.

Показанием для наложения первичного шва является:

1) отсутствие обильного загрязнения в ране;

2) целостность сосудисто-нервного пучка;

3) возможность свободного сопоставления краев раны;

4) возможность наблюдения за больным.

Противопоказанием для наложения первичного шва являются обратные данные Первичный шов накладывается одновременно с проведением хирургической обработки раны. Однако, в связи с наличием неизбежного травматического отека, остатками нежизнеспособных тканей происходит беспрепятственный рост микрофлоры, главным образом при зашитой коже.

Именно поэтому стали применять так называемый отсроченный шов, который может быть наложен между 4 и 7 днями. Наиболее правильно называть его отсрочено первичным швом. Показанием к наложению вторичных швов являются раны мягких тканей, не заживающие в обычные сроки в следствие их больших размеров или замедленной регенерации. Ранний вторичный шов накладывают при наличии в ране здоровых грануляций и в хорошем состоянии раненого. Основным противопоказанием к наложению вторичных швов всех видов является острое гнойное или другое инфекционное воспаление в ране и общее тяжелое состояние раненого.

После проведения хирургической обработки раны должна быть наложена хорошая повязка, проведена надежная иммобилизация, в том числе и при ранении только мягких тканей. Особое значение имеет то обстоятельство, что в промежутке между хирургической обработкой и наложением отсроченного шва может возникнуть вторичное микробное обсеменение раны. Большую роль в профилактике вторичного обсеменения играют специальные многослойные повязки, в частности импрегнированные гидрофобными материалами. После наложения отсроченного шва наступает критический период. Необходимо тщательное клиническое наблюдение за раненым и за состоянием раны в течение 8-10 дней в стационарных условиях, тогда же можно с уверенностью судить о характере течения послеоперационного периода. Наложенные отсроченные швы не вызывают дополнительных болевых ощущений. Увеличивающийся отек закономерен, как и некоторое повышение температуры тела. Интермиттирующая лихорадка, озноб заставляют ставить вопрос о ревизии раны.

Таким образом, если в мирное время большинство ран закрывают первичным швом, отсроченные и вторичные швы являются редкостью, то в условиях войны отказ от первичного шва является важнейшим положением.

Одним из средств существенного сокращения сроков лечения является необходимость совершенствования хирургического мастерства. Это и безукоризненное значение топографической анатомии, тщательно выполненная анестезия, бережное отношение к тканям, нетерпимое отношение к самому незначительному кровотечению, строжайшее соблюдение асептики. Необходимо обращать внимание на качество и выбор шовного материала. Следует ограничить применение кетгута, т. к. отмечена его местная воспалительная реакция, в генезе которой немаловажная роль принадлежит аллергическому фактору. Один из путей снижения частоты послеоперационных нагноений – орошение подкожной жировой клетчатки 10% раствором поведон-йода, представляющего собой смесь растворов поливинилпирролидона и йода. Большое значение в профилактике гнойной инфекции ран придают своевременному активному постоянному дренажу с использованием лаважа антисептиками и антибиотиками. Дренаж осуществляется с помощью полихлорвиниловых трубок, введенных субкутанно и выведенных через дополнительные проколы. Аспирацию производят или постоянным отсосом, или грушей. Хорошо зарекомендовал себя проточный дренаж с антисептиками.При первичной хирургической обработке раны уделяют большое внимание применению ранней кожной пластики, как мероприятию, предупреждающему развитие раневой инфекции и способствующему заживлению ран в короткие сроки. Для улучшения окислительных процессов в настоящее время используется кислород в барокамере под повышенным давлением, для того, чтобы значительно увеличить его парциальное давление в тканях и способствовать нормализации течения обменных процессов.

Источник

от 2600 руб.

Виды ПХО

Чем раньше будет произведена обработка ранения, тем меньше риск осложнений. В зависимости от давности получения раны медики используют 3 вида ПХО:

- Ранняя. Наиболее рекомендованный вариант. Проводится до 24 ч с момента получения повреждения, включает в себя все этапы, заканчивается наложением первичного хирургического шва. Если подкожная клетчатка была обширно повреждена, или нет возможности окончательно остановить кровотечение из капилляров, хирург оставляет дренаж, который снимается через 1-2 дня.

- Отсроченная. Производится через 1-2 суток после получения повреждения. Именно в этот период начинают развиваться воспаления, появляется экссудат и отек. Операция осуществляется с введением антибиотических средств в рану и наложением шва.

- Поздняя. ПХО, которая производится спустя двое суток после получения ранения. В это время воспаление в ране уже максимальное, развивается неизбежный инфекционный процесс. Вероятность нагноения все равно остается большой, даже уже после проведения ПХО, поэтому пациенту в обязательном порядке прописывается курс антибиотиков, рана не ушивается на протяжении терапии, т.е. остается открытой. Хирург сможет наложить швы лишь спустя 1-3 недели, когда вся поверхность раны будет покрыта грануляциями и возникнет стойкая резистентность к ее инфицированию.

В любом случае, длительное существование раны никак не может способствовать скорейшему восстановлению функциональности организма пациента.

Ключевые показания к проведению процедуры

Главным показанием к проведению ПХО является наличие случайной глубокой раны. Не могут подвергаться ПХО:

- царапины,

- ссадины,

- неглубокие необширные ранения до 1 см,

- множественные ранения (неглубокие),

- простые колотые раны,

- некоторые случаи пулевых ранений, задевших только мягкие ткани.

Противопоказано проведение ПХО, если в ранении присутствуют признаки гнойного процесса, а также если пациент находится в критическом состоянии (например, шок первой степени).

Как проходит процедура

Эта операция выполняется при обязательном соблюдении всех необходимых антисептических условий, может потребовать обезболивания. Подготовка к обработке заключается в проведении туалета раны: врач смывает кровь и загрязнения, освобождает раневой канал от инородных тел и т.д.

Сама ПХО состоит из нескольких этапов:

- Рана рассекается,

- Проводится детальная ревизия канала ранения,

- Хирург аккуратно иссекает края, а также дно и все стенки раны,

- Гемостаз кровотечения,

- Восстановление целостности всех структур и органов,

- При необходимости производится наложение хирургических швов и дренирование раны.

Первый этап необходим для того, чтобы осуществить контроль ревизии раневого канала, а также определить тип случайного повреждения. Края, дно и стенки раны подвергаются иссечению с целью ликвидации некротизированных тканей и любых инородных тел, которые могли попасть под кожу. Рана теперь становится абсолютно стерильной. Все последующие манипуляции врач проводит только после замены использованных в течение операции инструментов и перчаток (либо обработки рук антисептиком).

Если есть возможность, края, а также дно и стенки раны нужно иссекать вместе, одним блоком, на 0,5-2 см. Врач учитывает не только локализацию ранения, но и его глубину. Если рана загрязнена или разможжена, приходится выполнять достаточно широкое иссечение. Это касается и ран на нижних конечностях.

Если рана расположена на лицевой части, необходимо удалить только некротизированные ткани. При резаном ранении этап иссечение вовсе пропускается. Противопоказано также иссекать жизнеспособные стенки и дно раны в случае, если они представлены тканями любых внутренних органов.

После того, как рана будет уже открыта для проведения процедуры, хирург осуществляет детальный гемостаз с целью профилактики гематомы, а также чтобы избежать вероятное инфекционное осложнение.

Заключительный, а именно восстановительный этап, включает в себя сшивание нервов, поврежденных сосудов, сухожилий, а также при необходимости соединение костных тканей. Рекомендуется выполнять этот этап незамедлительно, иначе придется проводить ПХО повторно.

Завершение операции может иметь несколько вариаций:

- глухое послойное хирургическое ушивание раны (для ранений с небольшой зоной повреждения дермы, например, колотых и резаных, а также малозагрязненных ранений, локализованных на шее или на лице).

- ушивание раны с оставленными дренажами (при риске развития инфекции, например при локализации ранения на стопе или в том случае, если ПХО проводится спустя более 6 ч с момента получения повреждения).

- рана не ушивается (если есть риск инфекционного осложнения, а именно в случае позднего проведения ПХО, обильного загрязнения раны, массивного повреждения тканей, сопутствующих заболеваний, локализации на голени или стопе, пожилого возраста пострадавшего).

Не зашивают также огнестрельные ранения, в частности, сквозные.

Важно:

- глухое ушивание раны при наличии какого-либо неблагоприятного фактора — неоправданный риск и считается тактической врачебной ошибкой,

- обработка раны должна проводиться в подходящих санитарных условиях,

- не следует производить полное иссечение раны при узком раневом канале,

- если в результате ранения была повреждена слюнная железа, необходимо первоначально наложить швы на паренхиму железы, потом на капсулу, и только затем — фасцию и кожу,

- если ранение пришлось на лицевую часть и привело к деформации, после ПХО делается пластическая маскировка дефекта.

Восстановление целости тканей

Любая ПХО завершается сближением краев раны. Чаще всего для этого необходимо наложение хирургических швов. Эта процедура значительно ускоряет заживление, ощутимо улучшает функциональный и косметический эффект, облегчает последующую обработку ранения, а также уменьшает вероятность его повторного нагноения.

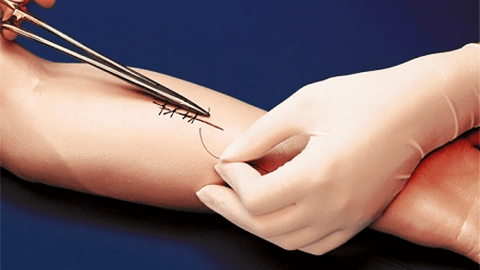

Производится сшивание тканей кожи с помощью специальных хирургических игл (атравматических или травматических), а также определенного шовного материала, которых подбирается врачом-хирургом в зависимости от состояния ранения.

Используемый шовный материал должен обязательно быть гладким, эластичным, гибким, прочным, иметь скользящую поверхность. Если используются саморассасывающиеся швы, важно, чтобы нить рассасывалась не быстрее, чем образовался рубец. Не менее важным моментом является биосовместимость тканей пациента и шовного материала.

Если операция производится в области лица, может применяться любой шовный материал, кроме металлических скоб и проволоки, а также шелка и лавсана. Для ушивания мышц и слизистой оболочки используют любые саморассасывающиеся нити.

Источник

Во время беременности шейка матки удерживает малыша внутри тела матери и начинает постепенно раскрываться ближе к сроку родов. Однако по ряду причин этот процесс может начаться гораздо раньше — уже с 14-15 недель, когда плод вне утробы еще не жизнеспособен. Несостоятельность мышц матки называют истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН), и именно это заболевание является одной из наиболее распространенных причин самопроизвольных выкидышей во 2-3 триместрах беременности и преждевременных родов.

Лечение ИЦН при беременности включает в себя комплекс мер, благодаря которым вероятность репродуктивных потерь сводится к минимуму. Один из наиболее важных методов терапии — хирургический — стягивание шейки матки специальными швами. Об этой процедуре и пойдет речь в нашей статье.

Что представляет собой операция по наложению швов на шейку матки?

Операция по наложению швов на шейку матки (или цервикальный серкляж) — несложная манипуляция, но делают ее только в специализированных стационарах. Во время операции врач с помощью иглы и нитей через влагалище зашивает шейку матки одним из нескольких способов (в зависимости от показаний и размеров зева). В исключительных случаях, если трансвагинальный способ наложения невозможен или такой шов уже разошелся, швы при ИЦН накладывают лапароскопически или через разрез нижней части живота.

Процедура проводится индивидуально, оптимальный срок — на 14-20 неделях беременности (чаще всего — до 17, но не позднее 27), когда плод еще не очень велик, поэтому нет высокого риска развития послеоперационных осложнений. Как правило, перед операцией в условиях стационара осуществляется подготовка матки и половых путей к оперативному вмешательству. Иногда операцию проводят экстренно.

Перед началом операции будущей маме, как правило, внутривенно (местно или эпидурально) вводят обезболивающий препарат, который не вредит здоровью плода, и женщина ненадолго засыпает.

Показания и противопоказания к проведению процедуры

Хирургический метод лечения ИЦН при беременности показан при:

- прогрессировании заболевания по данным визуального осмотра и ультразвукового исследования (изменение консистенции шейки матки, ее размягчение, укорочение, зияние наружного зева, раскрытие всего цервикального канала или внутреннего зева);

- наличии в анамнезе преждевременных родов и самопроизвольных выкидышей во 2-3 триместрах беременности.

Противопоказаниями к проведению цервикального серкляжа служат:

- тяжелые соматические заболевания, при которых дальнейшее сохранение беременности невозможно (патологии сердечно-сосудистой системы, почек, печени, инфекционные процессы, генетические патологии);

- подозрение на неразвивающуюся беременность;

- беременность, осложненная кровотечением;

- повышенная возбудимость матки, не снимающаяся медикаментозно;

- пороки развития плода;

- 3-4 степень чистоты флоры влагалища, наличие патогенной микрофлоры в цервикальном канале.

Как проводится операция?

- После поступления в стационар в течение двух-трех дней дней врач проводит подготовительные мероприятия перед операцией: для этого применяется токолитическая терапия для снятия тонуса матки, а также осуществляется санация влагалища с помощью антибактериальных препаратов.

- Кроме того, перед операцией вас попросят сдать общие и биохимические анализы крови, общий анализ мочи, мазок на определение чувствительности микрофлоры к антибиотикам, при необходимости — пройти ультразвуковое исследование.

- Само наложение швов на шейку матки осуществляется одним из двух способов:

- Зашивание наружного зева. Наибольшее распространение получил метод Czendi, который заключается в сшивании передней и задней губы шейки матки между собой шелковыми или кенгутовым нитками. Однако зашивание данным способом может стать неблагоприятным фактором для развития беременности: во время операции в матке создается замкнутое пространство, что может стать причиной обострения скрытой инфекции (при ее наличии). Также он неэффективен при наличии эрозии шейки матки.

- Механическое сужение внутреннего зева шейки матки. Данный вид манипуляций более благоприятен, поскольку при таких манипуляциях в цервикальном канале остается отверстие для дренажа. Наиболее распространены методы наложения швов на внутренний зев по МакДональду (круговой кисетный шов), круговой шов по методу Любимовой, швы в форме буквы П по методу Любимовой и Мамедалиевой.

Операция длится не более 10-15 минут, во время ее проведения женщина находится под наркозом и не ощущает боли. После вмешательства в норме возможно появление тянущих болей и скудных кровянистых выделений, которые самостоятельно пройдут через несколько дней.

Особенности послеоперационного периода

Если перед операцией не было выявлено пролабирования плодного пузыря в цервикальный канал, будущей маме врачи разрешают ходить уже через несколько часов. Для профилактики назначают уколы или свечи папаверина, прием Магне-В6, при повышенной возбудимости матки применяют препараты для снижения тонуса (гинипрал или индометацин). Возможно назначение электрофореза магния, иглорефлексотерапии.

Кроме того, в первые несколько дней производится обработка шейки и влагалища раствором фурациллина, перекиси водорода, хлоргексидина. При обширной эрозии и изменениях формулы крови показана антибактериальная терапия с помощью разрешенных препаратов.

Через 5-7 дней беременную выписывают из стационара. Далее осмотр женщины происходит не реже 1 раза в 2 недели. Швы снимают в 37 недель: это процесс быстрый и безболезненный.

При пролабировавшем плодном пузыре постельный режим длится не менее 10 дней. Дополнительно приподнимают ножной конец кровати для уменьшения давления плодного пузыря на нижний сегмент матки. Поскольку при выпячивании плодного пузыря в цервикальный канал велик риск инфицирования его нижней области, в обязательном порядке проводится антибактериальная терапия. Одновременно назначаются препараты для профилактики вирусной инфекции (иммуноглобулин, виферон), производят санацию влагалища, назначают токолитическую терапию.

Будущие мамы, имеющие такую патологию, как правило, находятся в стационаре не менее 1 месяца в зависимости от дальнейшего течения беременности. Снятие швов с шейки матки также проводится в 37 недель. После операции всем женщинам не рекомендуется:

- вести половую жизнь;

- поднимать тяжести;

- долго сидеть;

- много работать.

Возможные осложнения

Наиболее частыми осложнениями хирургического лечения ИЦН являются:

- прорезывание швов (при повышении тонуса матки, неправильном выполнении операции или при выраженном воспалении шейки матки);

- присоединение бактериальной инфекции;

- разрывы и свищи шейки матки;

- травма плодного пузыря (происходит во время операции);

- эндотоксический шок;

- сепсис;

- затруднения в родах.

Однако в большинстве случаев при соблюдении всех правил операции и послеоперационного периода беременность завершается рождением здорового малыша в нужный срок.

Но главное, помните, что если вам наложили швы, это полностью не исключает ИЦН при беременности и не снимает угрозы преждевременных родов. Поэтому необходимо быть предельно внимательной к своим ощущениям, а при появлении необычных симптомов (болей внизу живота, в промежности, выделений, повышения температуры) нужно сразу же обратиться к своему врачу для исключения развития осложнений.

Источник