Противопоказания к оперативному лечению острого аппендицита

Показания, этапы и техника операции при аппендиците

а) Показания для аппендэктомии:

– Плановые/абсолютные показания: клинически несомненная болезненность в правом нижнем отделе живота, воспроизводимая в сомнительных случаях при осмотре через короткие промежутки времени (то есть, каждые несколько часов).

– Противопоказания: нет.

– Альтернативные вмешательства: лапароскопическая операция.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование, лабораторные исследования и гинекологическое обследование носят дополнительный характер и служат, главным образом, для исключения других заболеваний.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Лапаротомия – единственно верная операция, чтобы доказать или исключить острый аппендицит при наличии соответствующих симптомов

– Несостоятельность культи червеобразного отростка (менее 2% случаев) с формированием свища или перитонитом

– Наличие болезни Крона или дивертикула Меккеля

– Формирование абсцесса (внутрибрюшной, менее 5% случаев)

– Кишечная непроходимость от спаечного тяжа (менее 4% случаев)

– Повреждение подвздошно-пахового нерва

– Раневая инфекция (до 30% в случае флегмонозного гнойного воспаления)

– Летальность от 0,2% (неосложненный аппендицит) до 10% случаев (перфорация, перитонит)

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация) (в развитых странах), местная анестезия (в странах третьего мира).

д) Положение пациента. Лежа на спине.

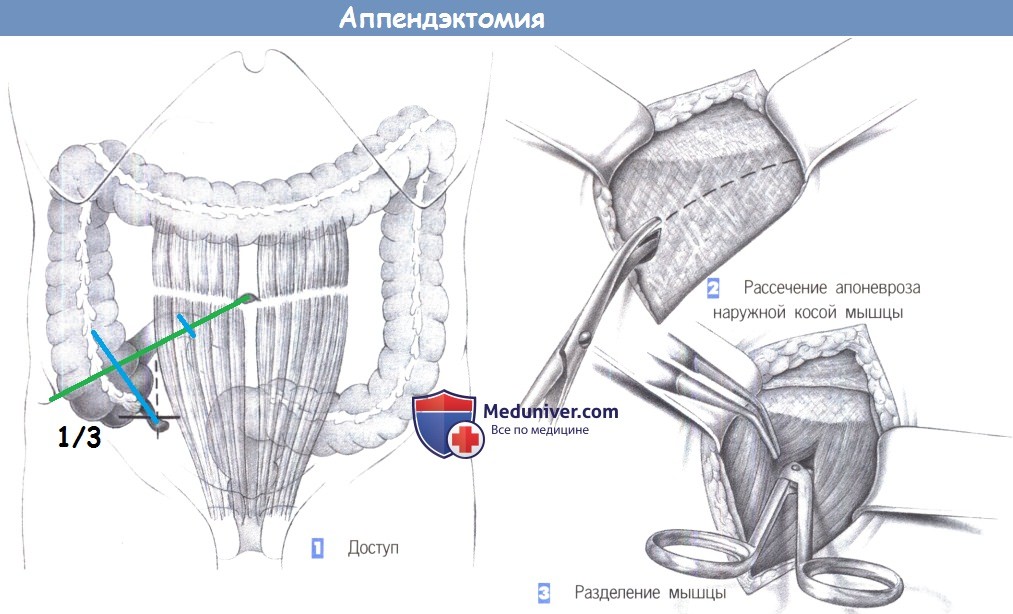

е) Оперативный доступ при аппендиците. Классический разрез по Мак-Бернею, трансректальный или околосрединный доступ, иногда также нижнесрединная лапаротомия.

ж) Этапы операции:

– Доступ

– Рассечение апоневроза наружной косой мышцы

– Разделение мышцы

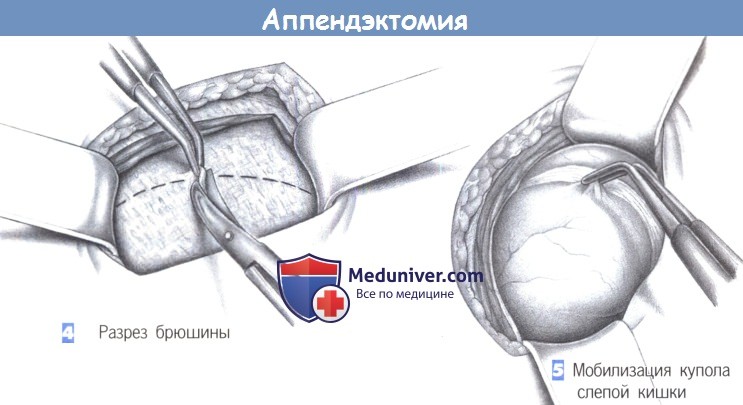

– Разрез брюшины

– Мобилизация купола слепой кишки

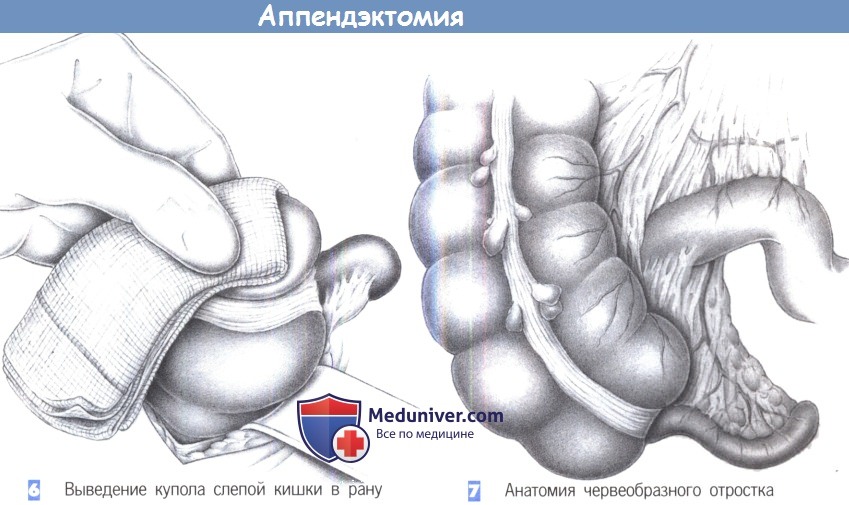

– Выведение купола слепой кишки в рану

– Анатомия червеобразного отростка

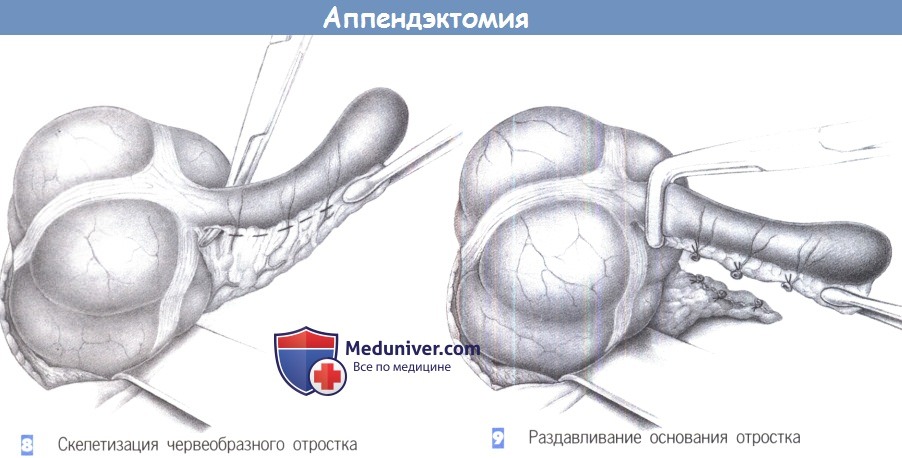

– Скелетизация червеобразного отростка

– Раздавливание основания отростка

– Перевязка и удаление – Погружение культи отростка

– Шов брюшины

– Шов мышцы

– Шов апоневроза наружной косой мышцы

– Ретроцекальное расположение отростка

– Отводящие швы

– Антеградная аппендэктомия

– Мобилизация восходящей ободочной кишки

– Выведение ретроцекального отростка вперед

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Диагноз – клинический; отрицательные данные ультразвукового исследования и нормальные лабораторные показатели не исключают острого аппендицита!

– У очень молодых, очень старых пациентов и людей с выраженным ожирением симптомы часто стерты, даже при обширном воспалении.

– Всегда выполняйте разрез ниже линии, соединяющей две передневерхние ости подвздошных костей.

– Немного наклонный разрез обеспечивает лучшую экспозицию в случаях атипичного расположения отростка путем продления разреза криволинейным образом латерально и краниально, с соответствующим разделением внутренней косой мышцы; также возможно медиальное продление разреза с включением влагалища прямой мышцы.

– Ход подвздошно-пахового нерва – по внутренней косой мышце.

– Положение червеобразного отростка чрезвычайно изменчиво; симптомы часто стерты, особенно при ретроцекальном расположении.

– Тении – ориентиры для поиска червеобразного отростка.

– В сомнительных случаях, особенно у женщин, желательно начинать с лапароскопии и только затем выполнять лапароскопическую аппендэктомию.

– Невоспаленный отросток потребует дальнейшей ревизии брюшной полости: брыжеечные лимфатические узлы, терминальный отдел подвздошной кишки, дивертикул Меккеля, яичники и маточные трубы.

– При гангренозном аппендиците кисетный шов должен быть наложен на интактную стену толстой кишки.

– В случаях, когда червеобразный отросток распался в полости абсцесса и не определяется, а также при значительном воспалении стенки толстой кишки достаточно интенсивного дренирования области абсцесса.

– Если стенка толстой кишки очень отечна, будет достаточно простой перевязки культи отростка без ее инвертирования кисетным швом.

– После аппендэктомии при флегмонозном или гангренозном червеобразном отростке, исследование тонкой кишки не предпринимается из-за риска распространения бактерий по брюшной полости.

и) Меры при специфических осложнениях. Абсцесс: повторная операция и адекватный дренаж, возможно пальцевое определение положения абсцесса в кармане Дугласа с последующим трансректальным дренированием.

к) Послеоперационный уход после удаления аппендикса:

– Медицинский уход: удалите назогастральный зонд на 1-й день; антибиотикотерапия, начатая интраоперационно при перфоративном аппендиците, должна быть продолжена. Удалите дренаж на 2-4 день.

– Возобновление питания: разрешите небольшие глотки жидкости вечером 1-го дня, твердая пища – со 2-3-го дня.

– Функция кишечника: возможны клизмы небольшого объема или пероральный прием легкого слабительного средства.

– Активизация: сразу же.

– Период нетрудоспособности: 1-2 недели.

л) Этапы и техника операции при аппендиците:

1. Доступ

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы

3. Разделение мышцы

4. Разрез брюшины

5. Мобилизация купола слепой кишки

6. Выведение купола слепой кишки в рану

7. Анатомия червеобразного отростка

8. Скелетизация червеобразного отростка

9. Раздавливание основания отростка

10. Перевязка и удаление

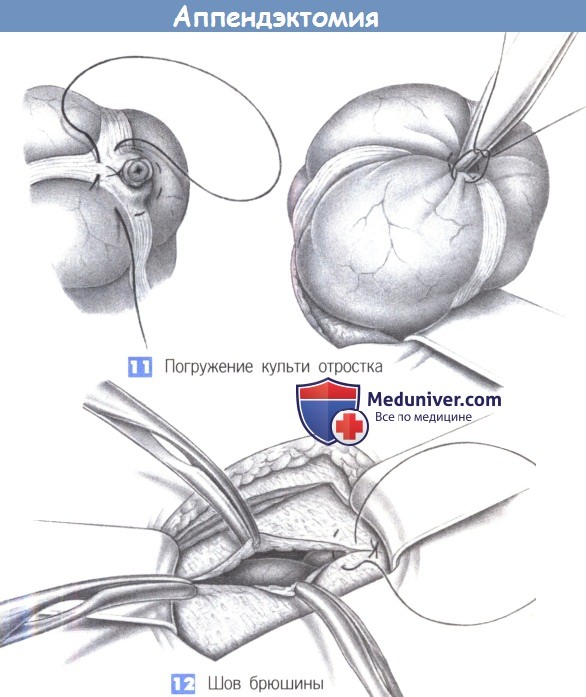

11. Погружение культи отростка

12. Шов брюшины

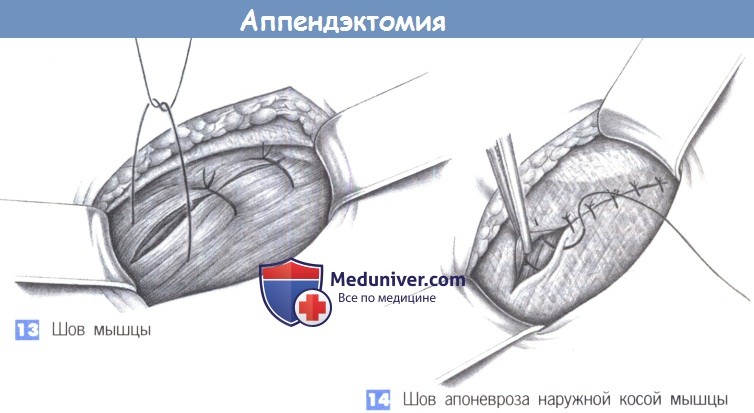

13. Шов мышцы

14. Шов апоневроза наружной косой мышцы

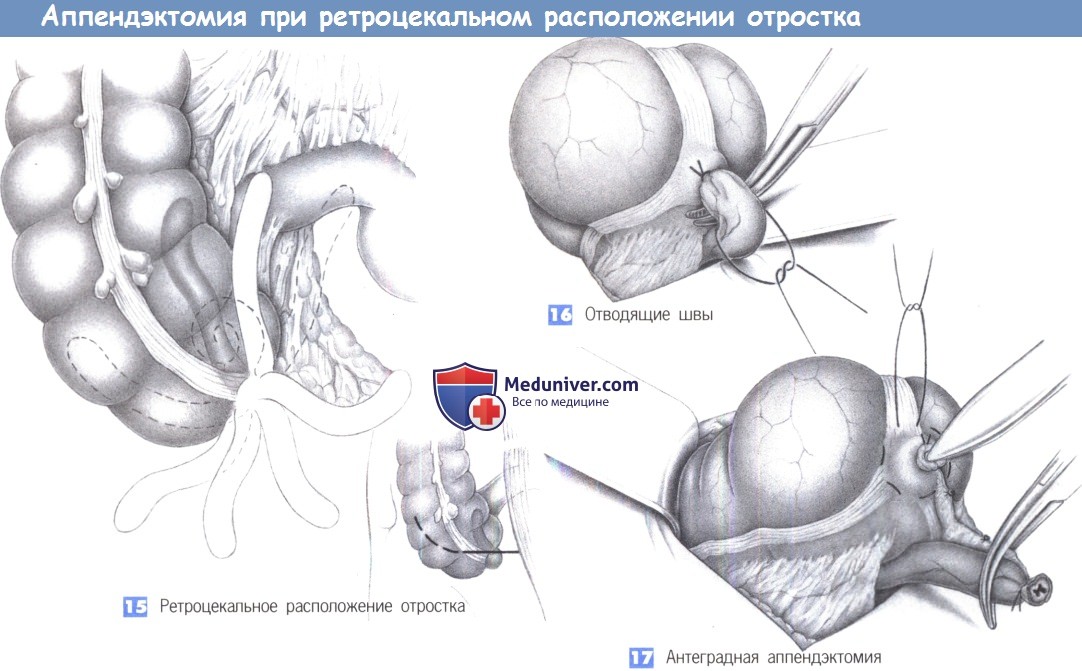

15. Ретроцекальное расположение отростка

16. Отводящие швы

17. Антеградная аппендэктомия

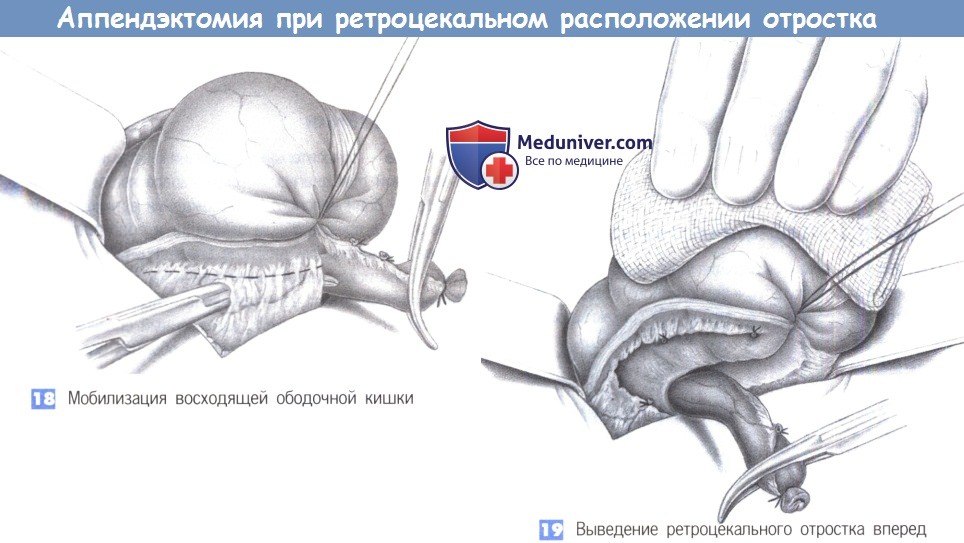

18. Мобилизация восходящей ободочной кишки

19. Выведение ретроцекального отростка вперед

1. Доступ. Выполняется горизонтальный разрез кожи по направлению кожных линий, немного выше линии оволосения над лоном. Линия разреза должна проходить ниже линии, соединяющей передневерхнюю подвздошную ость и пупок. Альтернативный околосрединный разрез дает плохой косметический результат.

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы. После рассечения кожи, подкожного слоя и подкожной фасции Скарпа, выделяется апоневроз наружной косой мышцы. Он рассекается в направлении от латерокраниального до медиокаудального, по ходу волокон. (На иллюстрации операционное поле показано так, как его видит хирург: слева – верх, справа – низ).

3. Разделение мышцы. Определяются и тупо разделяются ножницами и зажимом внутренняя косая и поперечная мышцы. Обратите должное внимание на промежуточный слой между мышцами, который особенно выражен с латеральной стороны. Мышцы разводятся двумя крючками Ру.

4. Разрез брюшины. После разведения мышц крючками обнажаются поперечная фасция и брюшина. Они рассекаются между зажимами; разрез наклонен к вертикальной оси.

5. Мобилизация купола слепой кишки. После вскрытия брюшины обнаруживается купол слепой кишки, и слепая кишка мобилизуется. Осторожная тракция пинцетом (предупреждение: опасайтесь раздавливания стенки кишки) позволяет обнаружить основание червеобразного отростка.

6. Выведение купола слепой кишки в рану. После точной идентификации слепая кишка захватывается через влажную салфетку и выводится вперед в рану. Кишка постепенно поднимается вперед путем попеременной тракции в краниальном и каудальном направлении.

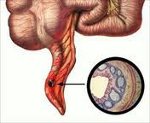

7. Анатомия червеобразного отростка. Червеобразный отросток находится на продолжении taenia libera (передней тении). Брыжеечка червеобразного отростка идет позади подвздошной кишки, поверх краевой аркады подвздошно-ободочной артерии. Поэтому скелетизация брыже-ечки червеобразного отростка проводится по задней поверхности подвздошной кишки.

8. Скелетизация червеобразного отростка. После того, как купол слепой кишки полностью выведен в рану, брыжеечка червеобразного отростка захватывается зажимом Пеана. Последовательная скелетизация аппендикса начинается с помощью зажимов Оверхольта близко к стенке кишки. Прилегающая артерия должна быть точно идентифицирована и лигирована.

9. Раздавливание основания отростка. После полной скелетизации отростка его основание раздавливается зажимом. Это раздавливание необходимо для разрушения слизистой оболочки и профилактики последующего формирования мукоцеле. Однако на основании опыта, полученного при лапароскопической аппендэктомии, этот маневр едва ли имеет какое-либо рациональное оправдание. Хотя лигатура, накладываемая на раздавленное место, имеет меньший шанс прорезаться сквозь отросток, отечный вследствие воспаления.

10. Перевязка и удаление. Отросток перевязывается в месте раздавливания и пересекается на тупфере скальпелем на 0,5 см дистальнее места раздавливания. Скальпель, тупфер и отросток теперь загрязнены содержимым кишки и по правилам асептики должны быть отданы операционной сестре для отдельной утилизации.

11. Погружение культи отростка. Культя отростка вворачивается в слепую кишку кисетным швом с помощью пинцета. До этого культя обрабатывается дезинфицирующим раствором.

12. Шов брюшины. Края брюшины обозначаются четырьмя зажимами Микулича, и брюшина сводится непрерывным рассасывающимся швом (2-0 PGA).

13. Швов мышцы. Закрытие поперечной и внутренней косой мышцы достигается глубокими отдельными швами (2-0 PGA).

14. Шов апоневроза наружной косой мышцы. Апоневроз наружной косой мышцы может быть восстановлен непрерывным швом (2-0 PGA) или, при выраженном воспалении, отдельными швами.

15. Ретроцекальное расположение отростка. Из многочисленных вариаций расположения отростка более всего распространено его ретроцекальное положение, что иногда затрудняет операцию. Для получения лучшего обзора возможно расширение нижней поперечной лапаротомии в медиальном или латеральном направлении до полной правой поперечной нижней лапаротомии.

16. Отводящие швы. Если отросток настолько припаян к забрюшинному пространству, что невозможно вывести его вперед, отведение слепой кишки латерально иногда позволяет расположить ложе отростка таким образом, чтобы его можно было удалить под визуальным контролем. Однако зачастую это невозможно и отросток приходится удалять антеградным способом. С этой целью на аппендикс рекомендуется последовательно наложить несколько швов-держалок («отводящие швы») для его поэтапной мобилизации с шагом в 1-2 см.

17. Антеградная аппендэктомия. После рассечения отростка его культя перевязывается и вворачивается кисетным швом. Следующая стадия – пошаговая мобилизация и отсечение отростка вместе с его брыжейкой. Нужно быть внимательным, чтобы извлечь отросток целиком.

18. Мобилизация восходящей ободочной кишки. При длинном отростке и его выраженной ретроцекальной фиксации иногда приходится освобождать восходящую ободочную кишку от ее прикреплений и смещать ее медиально. Боковые сращения обычно не содержат сосудов, однако при необходимости должны быть наложены зажимы.

19. Выведение ретроцекального отростка вперед. После полной мобилизации купола слепой кишки становится возможна мобилизация отростка под контролем зрения. Этот маневр необходимо выполнять с осторожностью, так как отросток может быть расположен в непосредственной близости от правого мочеточника и двенадцатиперстной кишки.

Учебное видео по технике аппендэктомии (удалению червеобразного отростка)

– Также рекомендуем “Показания, этапы и техника лапароскопической аппендэктомии”

Оглавление темы “Этапы и техника операций на кишечнике”:

- Показания, этапы и техника операции при аппендиците

- Показания, этапы и техника лапароскопической аппендэктомии

- Показания, этапы и техника петлевой трансверзостомии (двуствольной колостомии)

- Показания, этапы и техника операции Гартмана с наложением сигмостомы

- Показания, этапы и техника закрытия стомы

- Показания, этапы и техника удаления полипа толстой кишки (аденомы)

- Показания, этапы, техника наложения анастамоза между подвздошной и поперечно-ободочной кишкой

- Показания, этапы и техника гемиколэктомии справа

- Показания, этапы и техника илеоцекальной резекции

- Показания, этапы и техника резекции сигмы

Источник

Острый аппендицит – острый неспецифический процесс воспаления червеобразного отростка – придаточного образования слепой кишки. Клиника острого аппендицита манифестирует с появления тупой боли в надчревной области, которая затем смещается в правую подвздошную область; отмечаются тошнота, рвота, субфебрилитет. Диагностика острого аппендицита основывается на выявлении характерных симптомов при исследовании живота, изменений в периферической крови, УЗИ; при этом исключаются другие заболевания брюшной полости и малого таза. При остром аппендиците выполняется аппендэктомия – удаление измененного червеобразного отростка.

Общие сведения

Острый аппендицит является наиболее частым хирургическим заболеванием, на долю которого в оперативной гастроэнтерологии приходится более 80%. Острый аппендицит чаще встречается у лиц в возрасте 20-40 лет, хотя также может возникнуть в детском или пожилом возрасте. Несмотря на достижения в области диагностики и совершенствование хирургических методов лечения, послеоперационные осложнения при остром аппендиците составляют 5-9%, а летальность – 0,1-0,3%.

Причины острого аппендицита

В вопросе о причинах развития острого аппендицита до сих пор не существует единого мнения. Среди этиологических теорий острого аппендицита обсуждаются механическая, инфекционная, ангионевротическая, аллергическая, иммунологическая и др. Считается, что ведущим фактором воспаления аппендикса (аппендицита) выступает механическая блокада просвета червеобразного отростка, вызванная каловым камнем, инородным телом, паразитами, гиперплазией лимфоидной ткани. Это приводит к скоплению в отростке слизи, активизации бактериальной флоры, воспалению стенок аппендикса, сосудистому тромбозу.

Согласно инфекционной теории, инициировать развитие острого аппендицита могут различные инфекционные заболевания – амебиаз, паразитарные инфекции, туберкулез, иерсиниоз, брюшной тиф и др. Сторонники ангионевротической теории придерживаются мнения о первостепенности трофических нарушений в стенке червеобразного отростка, связанных с нарушением его иннервации.

В определенной степени способствовать развитию острого аппендицита может алиментарный фактор. Известно, что употребление преимущественно мясной пищи способствует нарушению моторно-эвакуаторной функции кишечника, склонности к запорам, что, в свою очередь, предрасполагает к развитию острого аппендицита. Также к неблагоприятным фоновым факторам относят дисбактериоз кишечника, снижение резистентности организма, некоторые виды расположения аппендикса по отношению к слепой кишке.

Острый аппендицит вызывается неспецифической микробной флорой: анаэробными неспорообразующими микроорганизмами (бактероидами и анаэробными кокками – в 90% случаев), аэробными возбудителями (кишечной палочкой, энтерококками, клебсиеллой и др. – 6-8 %), реже – вирусами, простейшими, присутствующими в отростке. Основной механизм инфицирования червеобразного отростка – энтерогенный; лимфогенный и гематогенный пути проникновения инфекции не играют ведущей роли в патогенезе острого аппендицита.

Классификация острого аппендицита

Острый аппендицит может протекать в простой (катаральной) или деструктивной форме (флегмонозной, апостематозной, флегмонозно-язвенной, гангренозной).

Катаральная форма острого аппендицита (катаральный аппендицит) характеризуется расстройствами лимфо- и кровообращения в стенке отростка, его отеком, развитием конусовидных фокусов экссудативного воспаления (первичных аффектов). Макроскопически аппендикс выглядит набухшим и полнокровным, серозная оболочка – тусклой. Катаральные изменения могут носить обратимый характер; в противном случае, при их прогрессировании, простой острый аппендицит переходит в деструктивный.

К исходу первых суток от начала острого катарального воспаления лейкоцитарная инфильтрация распространяется на все слои стенки аппендикса, что соответствует флегмонозной стадии острого аппендицита. Стенки отростка утолщаются, в его просвете образуется гной, брыжейка становится отечной и гиперемированной, в брюшной полости появляется серозно-фибринозный или серозно-гнойный выпот. Диффузное гнойное воспаление аппендикса с множественными микроабсцессами расценивается как апостематозный острый аппендицит. При изъязвлениях стенок червеобразного отростка развивается флегмонозно-язвенный аппендицит, который при нарастании гнойно-деструктивных изменений переходит в гангренозный.

Симптомы острого аппендицита

В развитии острого аппендицита выделяют раннюю стадию (до 12 часов), стадию деструктивных изменений (от 12 часов до 2-х суток) и стадию осложнений (от 48 часов). Клинические проявления острого аппендицита манифестируют внезапно, без каких-либо предвестников или продромальных признаков. В отдельных случаях за несколько часов до развития клиники острого аппендицита могут отмечаться неспецифические явления – слабость, ухудшение самочувствия, потеря аппетита. Для стадии развернутых клинических проявлений острого аппендицита типичны болевой синдром и диспепсические нарушения (тошнота, рвота, задержка газов и стула).

Боль в животе при остром аппендиците – наиболее ранний и непреходящий симптом. В начальной стадии боль локализуется в эпигастрии или околопупочной области, носит неинтенсивный, тупой характер. При кашле, резкой перемене положения туловища боль усиливается. Через несколько часов от появления боль смещается в правую подвздошную область и может характеризоваться пациентами как дергающая, колющая, жгущая, режущая, острая, тупая. В зависимости от расположения червеобразного отростка боли могут иррадиировать в пупок, поясницу, пах, подложечную область.

При остром аппендиците, как правило, отмечаются симптомы нарушения пищеварения: тошнота, однократная рвота, метеоризм, запор, иногда – жидкий стул. Температура тела обычно повышается до субфебрильных значений.

В стадии деструктивных изменений болевой синдром усиливается, что заметно отражается на состоянии больных. Температура тела увеличивается до 38,5-390С, нарастает интоксикации, отмечается тахикардия до 130-140 уд. в мин. В некоторых случаях может наблюдаться парадоксальная реакция, когда боли, напротив, уменьшаются или исчезают. Это довольно грозный признак, свидетельствующий о гангрене отростка.

Деструктивные формы острого аппендицита часто сопровождаются осложнениями – развитием аппендикулярного абсцесса, периаппендицита, мезентериолита, абсцесса брюшной полости, перфорацией стенки отростка и перитонитом, сепсисом.

Диагностика острого аппендицита

В процессе диагностики острый аппендицит необходимо дифференцировать от гастрита, язвенной болезни желудка или 12-ти перстной кишки, острого холецистита, панкреатита, мочекаменной болезни, ЖКБ, внематочной беременности, аднексита, острого орхоэпидидимита, острого цистита и др. заболеваний, протекающих с абдоминальными болями.

Для острого аппендицита характерен ряд абдоминальных симптомов: отставание правых отделов живота при дыхании (симптом Иванова), напряжение мышц передней брюшной стенки, симптом раздражения брюшины (Щеткина-Блюмберга), болезненность в правой подвздошной области при перкуссии (симптом Раздольского), усиление боли в положении на левом боку (симптом Ситковского, Бартомье-Михельсона) и др. Изменения в лейкоцитарной формуле крови нарастают в соответствии со стадиями острого аппендицита – от 10-12х109/л при катаральном воспалении до 14-18х109/л и выше – при гнойно-деструктивных формах.

С целью дифференциальной диагностики проводится ректальное или вагинальное исследование. Для исключения другой острой патологии живота выполняется УЗИ органов брюшной полости, которое также обнаруживает увеличение и утолщение отростка, наличие выпота в брюшной полости. При неясной клинико-лабораторной картине прибегают к проведению диагностической лапароскопии.

Лечение острого аппендицита

При остром аппендиците показано как можно более раннее удаление воспаленного червеобразного отростка – аппендэктомия. В типичных случаях острого аппендицита используется доступ к червеобразному отростку по Волковичу-Дьяконову – косой разрез в правой подвздошной ямке.

В диагностически неясных ситуациях используется параректальный доступ по Ленандеру, при котором операционный разрез проходит параллельно наружному краю правой прямой мышцы выше и ниже пупка. К средне-срединной или нижне-срединной лапаротомии прибегают в тех случаях, если течение острого аппендицита осложнилось перитонитом.

В последние годы, с развитием малоинвазивной хирургии, операция нередко выполняется через лапароскопический доступ (лапароскопическая аппендэктомия).

Прогноз при остром аппендиците

Источник