Противопоказания к транспортной иммобилизации

К транспортной иммобилизации

Понятие о транспортной иммобилизации, показания

Информационный материал

Иммобилизация – создание неподвижности (покоя) при различных повреждениях или заболевания. Происходит этот термин от латинского слова immobilis – «неподвижный». Иммобилизация может быть постоянная или длительная, когда соответствующую иммобилизующую повязку накладывают на срок, необходимый для сращения перелома или заживления обширной раны. Это – лечебная иммобилизация. В тех случаях, когда иммобилизация осуществляется на срок, необходимый для эвакуации (транспортировки) пострадавшего с места получения травмы в лечебное учреждение, где ему будет оказана квалифицированная или специализированная хирургическая (травматологическая) помощь, это – транспортная иммобилизация.

Лечебная иммобилизация выполняется в специализированных стационарах врачами-специалистами: хирургами-травматологами, ортопедами.

Транспортная иммобилизация производится на месте происшествия медицинским работником или в порядке само- и взаимопомощи.

Показания к транспортной иммобилизации. Транспортная иммобилизация показана при переломах костей, повреждениях суставов, ранении крупных кровеносных сосудов и нервов, обширных повреждениях мягких тканей, ожогах и острых воспалительных заболеваниях на конечностях, когда смещение тканей в области патологического очага при транспортировке пострадавшего может привести к усилению (утяжелению) процесса и ухудшению состояния пациента.

Таким образом, транспортная иммобилизация способствует предупреждению:

1. Развития травматического шока;

2. Возможности превращения закрытого перелома в открытый;

3. Развития инфекции в ране;

4. Возможности первичного или вторичного кровотечения из раны;

5. Повреждения крупных кровеносных сосудов и нервных стволов.

Кроме того, транспортная иммобилизация создает условия для покоя пострадавшей конечности и тем самым содействует быстрейшему излечению и восстановлению трудоспособности больного.

Решение этих задач возможно только при хорошем знании особенностей тех или иных травматических повреждений и технических приемов использования различных иммобилизующих средств, а также основных правил выполнения транспортной иммобилизации.

При выполнении транспортной иммобилизации соблюдаются два основных принципа: создание наружной фиксации и вытяжение поврежденного сегмента конечности.

При наложении средств транспортной иммобилизации должны соблюдаться следующие правила:

1. Иммобилизация поврежденной части тела должна проводиться по возможности в ранние сроки после травмы.

2. Чем раньше произведена иммобилизация, тем меньше травмируется ткани в области повреждения. Соответственно меньше выражена реакция организма на травму – как общая, так и в месте повреждения: менее вероятно развитие шок, кровотечения, гнойных осложнений.

3. Однако следует помнить, что при осуществлении транспортной иммобилизации не следует спешить. Она должна быть выполнена основательно, спокойно, с соблюдением определенного порядка действий. Последовательность при выполнении иммобилизации должна слагаться из оценки локализации и характера повреждения, анализа наличия средств иммобилизации (табельных или подручных), характера одежды пострадавшего и наличия помощника для выполнения приемов иммобилизации.

4. Все манипуляции должны быть продуманными, выполняться спокойно, без рывков, дерганий. Грубое действие при наложении транспортной иммобилизации может ухудшать состояние пострадавшего.

5. Пред наложением иммобилизующей повязки или шины пострадавшему необходимо ввести подкожно или внутримышечно обезболивающее средство (морфин, промедол, пантопон).

6. Выполнение иммобилизации требует определенных манипуляций на поврежденном участке тела. Конечность, например, требуется приподнять, устранить резкое смещение по оси конечности в поврежденном сегменте, уложить на шину, прибинтовать шину. Все эти процедуры весьма болезненны, если не произведено соответствующее местное или общее обезболивание. Наиболее доступным методом является подкожное введение обезболивающих средств. Следует учитывать, что действие обезболивающего препарата наступает только после его поступления в кровоток, т.е. после всасывания. Для этого при подкожном введении требуется 5-7 мин. До наступления обезболивающего эффекта манипуляции по наложению шины недопустимы. Общий обезболивающий эффект быстрее наступает при введении раствора промедола, пантопона внутривенно. Несмотря на проведенное обезболивание, все манипуляции должны быть щадящими или острожными.

7. Местное обезболивание области закрытого перелома может быть осуществлено путем введения 1 % раствора новокаина в область перелома.

8. Транспортные шины накладывают, как правило, поверх обуви и одежды. Раздевание пострадавшего наносит дополнительную травму, и этого следует по возможности избегать.

9. Перед наложением гибким шинам придают форму, соответствующую контурам конечности (моделируют) на здоровой конечности, а затем переносят на больную.

10. При наложении шин транспортной иммобилизации необходимо захватывать два сустава – выше и ниже места повреждения. Исключения – перелом бедра и плеча – три сустава.

11. При наложении шин на обнаженную конечность следует защитить костные выступы (лодыжки, гребни подвздошных костей, надмыщелки плеча) ватной прокладкой.

12. Длительное сдавление мягких тканей жесткими шинами или отдельными деталями вызывает пролежки, омертвление ткани, что в последующем может значительно осложнить течение перелома или обширной раны.

13. При наличии открытого перелома на рану накладывают асептическую повязку и лишь после этого прибинтовывают транспортную шину.

14. При необходимости применения кровоостанавливающего жгута последний накладывают на конечность до осуществления иммобилизации и таким образом, чтобы его можно было снять, не нарушая полностью иммобилизации, и чтобы он был виден во время транспортировки.

15. Наложенный жгут нельзя закрывать повязкой, располагая над ним туры бинта. Наличие у раненого жгута на конечности должно быть четко и ярко обозначено с указанием времени наложения. Обычно это делают с помощью записки, которую прикрепляют к шине или повязке на конечности.

16. Нельзя накладывать металлические шины без достаточного предварительного обертывания их ватой и марлей или заранее заготовленными ватно-марлевыми прокладками.

17. Это вызвано не только возможностью образования пролежня от сдавления мягких тканей. При транспортировке в зимнее время металлические шины, охлаждаясь, могут вызвать местное отморожение.

18. Конечность с наложенной шиной перед транспортировкой в холодное время должна быть обязательно утеплена с целью профилактики отморожений.

19. В обездвиженной конечности скорость кровотока замедлена, количество поступающей в конечность крови меньше и возможность отморожения во много раз больше, чем движущейся, работающей конечности.

Источник

1. Иммобилизация (Immobils — неподвижный) — мероприятия, направленные на обеспечение недвижимости поврежденного участка тела и прилегающих к ней суставов.

А) иммобилизация, в зависимости от ее цели и сроков применения, подразделяется на:

- Транспортную иммобилизацию, применяемого для создания покоя на время транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение;

- Лечебную иммобилизацию, что применяется в лечебном учреждении на более длительный срок и является основным лечебным мероприятием при повреждении или заболевании.

Б) Для проведения иммобилизации используются шины.

2. Шина — это специальное приспособление для иммобилизации при повреждениях или заболеваниях костей, суставов и др.

А) В зависимости от цели применения шины делятся на транспортные и лечебные:

а) транспортные шины могут быть:

- Стандартные — заранее изготовленные, перед применением их моделируют конкретно для данного больного;

- Импровизированные, которые делают на месте происшествия из подручных материалов (доски, ветки, палки и т.п.);

б) стандартные шины по функциональному признаку подразделяют на:

- Фиксационные, которые удерживают конечность в определенном положении;

- Экстензионного, которые сочетают фиксацию конечности с извлечением ее по оси;

в) фиксационные шины подразделяют на:

- Универсальные, которые могут быть использованы для шинирования любой части тела: фанерные, сетчатые, лестничной шины Крамера, полимерные и т.п .;

- Специальные, которые применяются для шинирования только какой-то определенной части тела: шина Эсмарха, Еланского, воротник Шанца и тому подобное.

Чаще всего применяют универсальные лестничные шины Крамера, изготовленные из проволоки различной толщины; они достаточно легкие, прочные и гибкие, что позволяет предоставлять им любую форму.

3. Шины Крамера бывают двух размеров: 110 х 10 см и 60 х 10 см.

А) Шина Крамера предварительно должна быть подготовлена: ее обкладывают ватой со всех сторон и фиксируют вату бинтом. Лестниц-частые шины Крамера перед наложением моделируют, то есть подгоняют под форму и размер конечности пострадавшего.

Б) Шины из полимерных материалов (вспененный полиэтилен) имеют химическую стойкость, достаточно высокой прочностью, малой плотностью, низкой себестоимости; могут многократно применяться, поскольку легко поддаются обработке.

В) Пневматическая полимерная шина представляет собой воздухонепроницаемую прозрачную двухслойную оболочку, которую одевают на поврежденную конечность в виде чехла и закрепляют застежкой-молнией После надувания через клапанно-затвор шина приобретает необходимую упругость и иммобилизуют поврежденную конечность.

Пневматические шины выпускаются трех типов:

- для кисти и предплечья

- для голени и стопы;

- для коленного сустава.

При переломах бедра и плеча применения пневматических шин нецелесообразно, так как при этом не достигается достаточная иммобилизация.

Правила транспортной иммобилизации

1. Поскольку любые движения вызывают усиление боли, до начала иммобилизации необходимо ввести обезболивающие препараты (при признаках травмы живота введение обезболивающих средств до осмотра врача противопоказано).

2. Для достижения достаточной недвижимости необходима фиксация не менее двух суставов: проксимального и дистального от места повреждения. При переломе бедра или плеча фиксируют три прилегающих суставы: для бедра — тазобедренный, коленный и голеностопный; для плеча — плечевой, локтевой и лучезапястный.

3. Конечности, по возможности, оказывают физиологическое положение.

4. При открытых переломах, осложненных кровотечением, порядок оказания помощи следующий;

- Мероприятия по остановке кровотечения

- Закрытие раны асептической повязкой;

- Транспортная иммобилизация поврежденной конечности.

5. Шины накладывают, не снимая одежду и обувь, так как снятие их может привести к дополнительному смещению отломков. При необходимости обнажения места перелома одежду и обувь разрезают.

6. Перед наложением шин на костные выступы кладут мягкие прокладки (лучше — из ваты).

7. Фиксацию шин к конечности бинтами или подручными материалами (полосками простыни или другой ткани) ведут от периферии к центру.

Отдельные виды транспортной иммобилизации

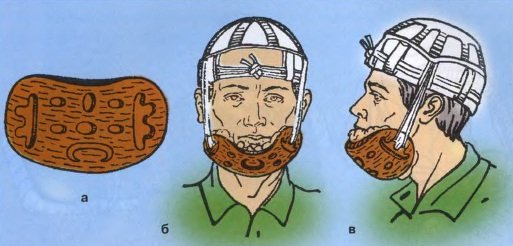

А) Транспортная иммобилизация при повреждениях челюстно-лицевой области

- Чаще всего наблюдаются переломы нижней челюсти, при которых нередко (через западение языка и нарушение глотания) возникает угроза развития асфиксии;

- Если есть опасность западение языка, то его необходимо взять на лигатуру или проколоть английской булавкой и фиксировать бинтом;

- Лучшее для иммобилизации использовать специальную шину, состоящий из стандартной твердой подбородочной шины (а) и мягкой матерчатой шапочки.

Методика иммобилизации при повреждении челюстно-лицевой области

- На голову пострадавшего надевают матерчатую шапочку;

- На подбородочной участок накладывают ватно-марлевую подушечку, а затем — шину;

- Шину фиксируют кольцами из резиновых трубок (б, в) в шапочки на голове (при отсутствии резиновых трубок можно фиксировать кусками бинта);

- Если нет стандартной подбородочной шины, то фиксацию нижней челюсти можно обеспечить бинт.

иммобилизация при травмах ключицы

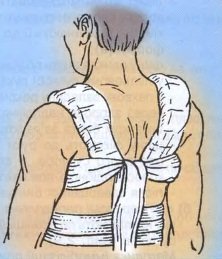

Б) Транспортная иммобилизация при повреждениях ключицы и лопатки

- Для иммобилизации могут быть использованы поддерживающая косыночная повязка и повязка Дезо;

- Наиболее оптимальным вариантом транспортной иммобилизации при переломе ключицы является использование повязки Дельбе.

Методика иммобилизации при повреждениях ключицы и лопатки

- Изготавливают два ватно-марлевых кольца необходимого размера (вместо ватно-марлевых можно использовать кольца, изготовленные из косынок или других мягких материалов);

- Готовые кольца надевают на участок плечевых суставов (через подмышечные области и надплечья) с обеих сторон;

- Позади кольца фиксируют друг к другу с помощью бинта таким образом, чтобы плечевой пояс с обеих сторон был отведен назад;

- Это повязка обеспечивает надежную фиксацию ключиц и предотвращает смещение отломков.

В) Транспортная иммобилизация при повреждениях верхней конечности :

а) при переломе плеча наиболее целесообразно использовать лестничной шину Крамера, предварительно подготовленную и моделируемую (длина шины должна быть такой, чтобы она начиналась от лопатки здоровой стороны к середине ладони).

иммобилизация при повреждениях верхней конечности

Методика иммобилизации при повреждениях верхней конечности

- Шину моделируют следующим образом: на расстоянии от середины ладони до локтевого отростка ее сгибают под прямым углом (измеряют по здоровой руке потерпевшего);

- Врач может моделировать шину по себе, если рост его очень отличается от: роста больного: руку укладывают на согнутую шину, другой рукой берут шину за второй конец и пригибают ее к спине, опираясь локтем на стол, чем придают шине необходимую форму (а )

- Шину прикладывают к поврежденной конечности так, чтобы кисть находилась в положении пронации, в локтевом суставе рука согнута под прямым углом;

- В подмышечную впадину рекомендуется вложить ватно-марлевый валик, который фиксируют бинтом через здоровое надплечье;

- Куском бинта связывают верхний и нижний концы шины (б, в)

- Шину фиксируют к руке и туловища, накладывая спиральную бинтовую повязку от кисти до плечевого сустава, а верхний конец шины фиксируют к туловищу восьмиподибною или колосовидные повязкой;

- После завершения бинтование накладывают поддерживающую косыночную повязку

б) при переломе предплечья используют лестничной шину Крамера или сетчатую шину, которую накладывают по наружной поверхности руки от верхней трети плеча до пястно-фаланговых суставов.

иммобилизация при переломе предплечья

Методика иммобилизации при переломе предплечья

- Шину моделируют по здоровой руке: на расстоянии от пястно-фаланговых суставов до локтевого отростка сгибают под прямым углом;

- Поврежденную руку укладывают на моделируемую шину таким образом, чтобы предплечья находились в положении, среднем между пронации и супинации;

- Шину прибинтовывают к руке спиральной бинтовой повязкой (а) и руку подвешивают с помощью поддерживающей косыночную повязки (б);

в) при переломах костей кисти и пальцев:

- Транспортную иммобилизацию осуществляют фанерной или сетчатой шиной длиной от локтевого сустава до кончиков пальцев;

- В ладонь пострадавшего руки вкладывают ватно-марлевую комок такого размера, чтобы пальцы находились в полусогнутом положении;

- Шину фиксируют к руке спиральной бинтовой повязкой и укладывают на косынку

Г) Транспортная иммобилизация при повреждениях нижней конечности (рис. 2.10):

а) При переломе бедра наиболее приемлемая транспортная шина Дитерихса, с помощью которой

осуществляется иммобилизация и извлечения конечности.

Шина Дитерихса (а) состоит из:

- Двух костылей (2): внешняя — длиннее, внутренняя — короче с торцевой планкой на конце;

- Подстопников (1);

- Закрутки (3).

Костыли состоят из двух пластин на верхних пластинах конце закругленные, нижние пластины (надставки) имеют на верхних концах металлические скобы, с помощью которых они соединяются с верхними пластинами. На надставках есть отверстия под штыри.

Подстопниками на задней поверхности ближе к пяти имеет проводную рамку-скобу, которая выступает с обеих сторон в виде ушек, в которые всовывают надставки с обеих сторон.

Методика применения шины Дитерихса

Методика применения шины Дитерихса

- Внешнюю и внутреннюю костыли подгоняют по длине конечности таким образом, чтобы упор внешней костыли упирался в подмышечную ямку, а внутренней — в промежность; нижние концы обоих надставок должны выступать за подошву на 10-15 см.

- С помощью штырей соединяют надставки с верхними пластинами через отверстия, для надежности крепления штыри можно закрепить несколькими турами бинта.

- Фиксируют подстопниками к подошве стопы (не снимая обуви!) Бинтовой 8-образной повязкой, особенно надежно прикрепляя задний отдел подстопниками до пяти, так как на эту часть приходится основная сила тяги при вытягивании (б).

- прилаживает вдоль туловища внешнюю костыль, выводя нижний конец надставки через боковое ушко металлической скобы подстопниками.

- Упор костыли фиксируют в подмышечной впадине куском бинта, предварительно протянутым через верхнюю пару щелей, который завязывают на противоположном надплечье.

- прилаживает внутреннюю костыль, проводя нижний конец через боковое ушко подстопниками, а упор внутренней костыли фиксируют к промежности бинтом, протянутым через прорези пластины, бинт проводят вокруг бедра в верхней трети.

- Нижние концы обеих костылей соединяют между собой связующим планкой, через отверстие которой проводят двойной шнур закрутки, и фиксируют его к скобе подстопниками (в). После этого верхнюю часть внешней костыли фиксируют к туловищу спиральной бинтовой повязкой (используют бинт шириной 10-15 см).

- Внутренняя костыль в верхней трети фиксируют вокруг бедра несколькими турами бинта, после чего приступают к вытягиванию. Вытягивания осуществляется вручную, осторожно подтягивая стопу и закручивая закрутку. Вытягивания не должно быть чрезмерным, чтобы не причинить дополнительного боли пострадавшему (г, д).

- Между костылями и костными выступами размещают ватно-марлевые прокладки.

- Шина плотно фиксируют с помощью бинта, накладывая спиральную повязку от лодыжек до подмышечных впадин.

Примечание: применение шины Дитерихса противопоказано при наличии перелома лодыжек и костей стопы.

При отсутствии шины Дитерихса для транспортной иммобилизации при переломах бедра можно использовать лестничной шины Крамера.

- Берут 2-3 шины размером 110×10 см и связывают их таким образом, чтобы получилась одна шина длиной от подмышечной впадины до наружного края стопы.

- Вторую шину накладывают от ягодичной складки по задней поверхности поврежденной конечности до пяти, где ее загибают под прямым углом к пальцам.

- Для большей прочности можно наложить и третью шину Крамера по внутренней поверхности конечности от промежности до внутреннего края стопы.

- В области суставов и костных выступов следует проложить ватно-марлевые прокладки, после чего шины фиксируют с помощью спиральной бинтовой повязки от участка лодыжек до подмышечной впадины, а стопу фиксируют 8-образной повязкой.

Методика иммобилизации при переломе голени

б) При переломе голени транспортную иммобилизацию осуществляют с помощью лестничной шин Крамера.

Методика иммобилизации:

- Шину Крамера с мягкой ватной прокладкой хорошо моделируют по изгибам конечности. Длина шины должна быть от ягодичной складки по задней поверхности конечности до пяти, а затем изгиб под прямым углом к пальцам.

- Шина осторожно укладывают по задней поверхности поврежденной конечности, а по бокам добавляют еще две шины (лестничной или деревянные).

- В области суставов и костных выступов следует проложить ватно-марлевые прокладки, после чего шины фиксируют с помощью спиральной бинтовой повязки от участка лодыжек до верхней трети бедра, а стопу фиксируют 8-образной повязкой.

в) При переломе стопы транспортная иммобилизация осуществляется, как правило, лестничной шиной Крамера.

- Используется шина длиной от верхней трети голени до кончиков пальцев.

- Шина моделируется по изгибам задней поверхности конечности и изгибается в области пятки под прямым углом.

- В области лодыжек прокладывают ватно-марлевые прокладки и шину фиксируют бинтовой повязкой от кончиков пальцев до верхней трети голени.

При отсутствии стандартных транспортных шин иммобилизацию можно провести, используя различные подручные предметы: доски, палки, трости, лыжи, ветки и др. Также можно поврежденную конечность прибинтовать в нескольких местах к здоровой ноге.

иммобилизция шинами крамера при повреждении шейного отдела позвоночника

Д) Транспортная иммобилизация при повреждениях позвоночника и таза

воротник Шанца

а) При повреждении шейного отдела позвоночника:

- Пострадавшему необходимо наложить стандартный воротник Шанца, а при его отсутствии -ватно-марлевый воротник по окопах;

- Ватно-марлевый воротник накладывают следующим образом: вокруг шеи обращают толстый слой ваты от затылочного бугра до грудной клетки и фиксируют его несколькими круговыми турами широкого бинта (10-12 см);

- При травме головы и шейного отдела позвоночника можно использовать для транспортной иммобилизации шины Крамера ;

- Две шины Крамера моделируют в передней и сагиттальной плоскостях по отношению к голове и шее;

- На участок волосистой части головы и вокруг шеи вкладывают ватно-марлевые прокладки, после чего прикладывают смоделированы шины;

- Бинтов повязками шины фиксируют к голове, надплечья и грудной клетки.

б) При повреждении грудного отдела позвоночника:

- Пострадавшего осторожно укладывают на носилки в положении на животе

- Под голову и грудь подкладывают подушки или свернутую одежду, что способствует разгрузке травмированного позвоночника.

в) При повреждении поясничного отдела позвоночника:

- Пострадавшего необходимо уложить на твердую поверхность: деревянный щит, доски, лист толстой фанеры и т.д.;

- Можно использовать специальные марлевые вакуумные носилки, которые создают наиболее щадящие условия для пострадавших.

г) При повреждениях таза

- Пострадавшего укладывают на спину на носилки с твердой поверхностью;

- Ноги необходимо слегка согнуть в тазобедренных и коленных суставах и развести, что способствует расслаблению мышц и уменьшению боли;

- В подколенные участка необходимо подложить валики (с одежды, одеял и т.п.) высотой до 25-30 см.

Источник