Противопоказания катетеризации центральных вен

Просто о катетеризации центральных вен.

Пункции и катетеризации вен, в частности центральных, относятся к широко распространенным манипуляциям в практической медицине. Опыт свидетельствует, что эта манипуляция не является достаточно безопасной. Поэтому чрезвычайно важно знание топографической анатомии подключичной вены, техники выполнения этой манипуляции.

За один год в мире устанавливается более 15 миллионов центральных венозных катетеров. Среди доступных для пункции венозных притоков наиболее часто катетеризируют подключичную вену.

Историческая справка.

Впервые пункция подключичной вены была осуществлена в 1952 году Aubaniac. Им была описана методика пункции из подключичного доступа. Wilson et al. в 1962 году применили подключичный доступ для катетеризации подключичной вены, а через нее – и верхней полой вены. С этого времени чрескожная катетеризация подключичной вены стала широко использоваться для диагностических исследований и лечения. Yoffa в 1965 году внедрил в клиническую практику надключичный доступ для введения катетера в центральные вены через подключичную вену. В дальнейшем были предложены различные модификации надключичного и подключичного доступов в целях повышения вероятности успешной катетеризации и уменьшения риска осложнений. Таким образом, в настоящее время подключичная вена считается удобным сосудом для центральной венозной катетеризации.

Пункционная катетеризация центральных сосудов — это врачебная манипуляция. Пунктироваться могут подключичная вена, яремная и бедренная вены, как слева, так и справа. Центральный венозный катетер может функционировать и быть неинфицированным в течение многих недель. Это достигается путём строго соблюдения правил ухода за катетером, включая соблюдение правил асептики во время его установки, предосторожности при выполнении инфузии и инъекций.

Общий вид набора для катетеризации центральных вен:

Показания и противопоказания

Выделяют следующие показания для катетеризации центральных вен:

- Сложные операции с возможной массивной кровопотерей

- Операции на открытом сердце с АИК и вообще на сердце

- Необходимость интенсивной терапии

- Парентеральное (внутривенное) питание

- Возможность измерения ЦВД (центрального венозного давления)

- Возможность многократного взятия проб крови для контроля

- Введение электростимулятора сердца

- Рентгено – контрастные исследование сердца

- Зондирование полостей сердца

Противопоказания

Противопоказаниями для катетеризации центральных вен служат:

- Нарушение свертываемости крови

- Воспалительные в месте пункции

- Травма ключиц

- Двухсторонний пнемоторакс и некоторые другие

Однако, нужно понимать, что противопоказания являются относительными, т.к. если катетер необходимо поставить по жизненным показаниям, то это будет сделано при любых обстоятельствах, т.к. для спасения жизни ребенка в экстренной ситуации нужен венозный доступ.

Для катетеризации центральных (магистральных) вен может быть выбран один из следующих методов:

- Через периферические вены верхней конечности, чаще локтевого сгиба. Преимущество в данном случае является простота исполнения, катетер проводится до устья верхней полой вены. Недостаток, что катетер может стоять не более двух – трех дне

- Через подключичную вену справа или слева

- Через внутреннюю яремную вену так же справа или слева

Для пункционной катетеризации центральных вен: яремной, подключичной (и, кстати, артерий) используется метод Сельдингера (с проводником), суть которого заключается в следующем:

- Иглой пунктируется вена, через нее проводится проводник на глубину 10 – 12 см

- Далее игла убирается, по проводнику проводится катетер

- После этого проводник убирается, катетер фиксируют к коже пластырем

При длительном нахождении катетера могут возникнуть следующие осложнения:

- тромбирование вены

- тромбирование катетера

- тромбо- и воздушная эмболии

- инфекционные осложнения (5 — 40%), такие как нагноение, сепсис (общее воспаление) и т.д

Именно поэтому катетеризация центральных вен требует тщательного соблюдения правил ухода и наблюдения за катетером:

- Перед всеми манипуляциями следует вымыть руки, высушить и обработать их 70% спиртом, надеть стерильные резиновые перчатки.

Кожа вокруг катетера ежедневно осматривается и обрабатывается 70% спиртом и 2% раствором йода или 1% раствором бриллиантового зеленого. - Повязка меняется ежедневно и по мере загрязнения.

- После окончания инфузионной терапии необходимо поставить гепариновый замок (специальное разведение геаприна).

- Запрещаются перегибы катетера, наложение на катетер непредусмотренных конструкцией зажимов, попадание воздуха в катетер.

- В случае выявления проблем, связанных с катетером: боль, отёчность руки, промокание повязки кровью, экссудатом или инфузионной средой, повышение температуры, изломы катетера, — немедленно сообщить лечащему врачу.

- Катетер удаляется лечащим врачом или сотрудниками анестезиологической службы с последующей отметкой в истории болезни.

- Запрещается покидать территорию больницы с катетером! В случае направления в другое лечебное учреждение больной должен быть сопровождаем медработником; в выписном эпикризе делается отметка о наличии у пациента подключичного катетера.

Общий вид больного:

Источник

Для пункции и катетеризации центральных вен используют чаще всего правую подключичную вену или внутреннюю яремную.

Центральный венозный катетер – длинная гибкая трубка, которая используется для катетеризации центральных вен.

К центральным венам относятся верхняя и нижняя полые вены. Из названия понятно, что нижняя полая вена собирает венозную кровь с нижних отделов тела, верхняя соответственно головы и верней части. Обе вены впадают в правое предсердие. Предпочтение при постановке центрального венозного катетера отдается верхней полой вене, т.к. доступ находится ближе и при этом сохраняется подвижность больного.

В верхнюю полую вену впадают правая и левая подключичные вены, и правая и левая внутренние яремные вены.

Синим цветом показаны правая и левая подключичные, внутренние яремные вены и верхняя полая вена.

Показания и противопоказания

Выделяют следующие показания для катетеризации центральных вен:

- Сложные операции с возможной массивной кровопотерей;

- Операции на открытом сердце с АИК и вообще на сердце;

- Необходимость интенсивной терапии;

- Парентеральное питание;

- Возможность измерения ЦВД (центрального венозного давления);

- Возможность многократного взятия проб крови для контроля;

- Введение электростимулятора сердца;

- Рентгено – контрастные исследование сердца;

- Зондирование полостей сердца.

Противопоказания

Противопоказаниями для катетеризации центральных вен служат:

- Нарушение свертываемости крови;

- Воспалительные в месте пункции;

- Травма ключиц;

- Двухсторонний пнемоторакс и некоторые другие.

Однако нужно понимать, что противопоказания являются относительными, т.к. если катетер необходимо поставить по жизненным показаниям, то это будет сделано при любых обстоятельства, т.к. для спасения жизни человека в экстренной ситуации нужен венозный доступ)

Для катетеризации центральных (магистральных) вен может быть выбран один из следующих методов:

1. Через периферические вены верхней конечности, чаще локтевого сгиба. Преимущество в данном случае является простота исполнения, катетер проводится до устья верхней полой вены. Недостаток, что катетер может стоять не более двух – трех дней.

2. Через подключичную вену справа или слева.

3. Через внутреннюю яремную вену так же справа или слева.

К осложнениям катетеризации центральных вен можно отнести возникновение флебитов, тромбофлебитов.

Для пункционной катетеризации центральных вен: яремной, подключичной (и, кстати, артерий) используется метод Сельдингера (с проводником), суть которого заключается в следующем:

1. Иглой пунктируется вена, через нее проводится проводник на глубину 10 – 12 см.,

2. Далее игла убирается, по проводнику проводится катетер,

3. После этого проводник убирается, катетер фиксируют к коже пластырем.

Катетеризация подключичной вены

Пункция и катетеризация подключичной вены может проводится над- и подключичным доступом, справа или слева — значения не имеет. Подключичная вена имеет диаметр у взрослого 12 -25 мм., фиксирована мышечно – связочным аппаратом между ключицей и первым ребром, практически не спадается. Вена имеет хороший кровоток, что уменьшает риск тромбоза.

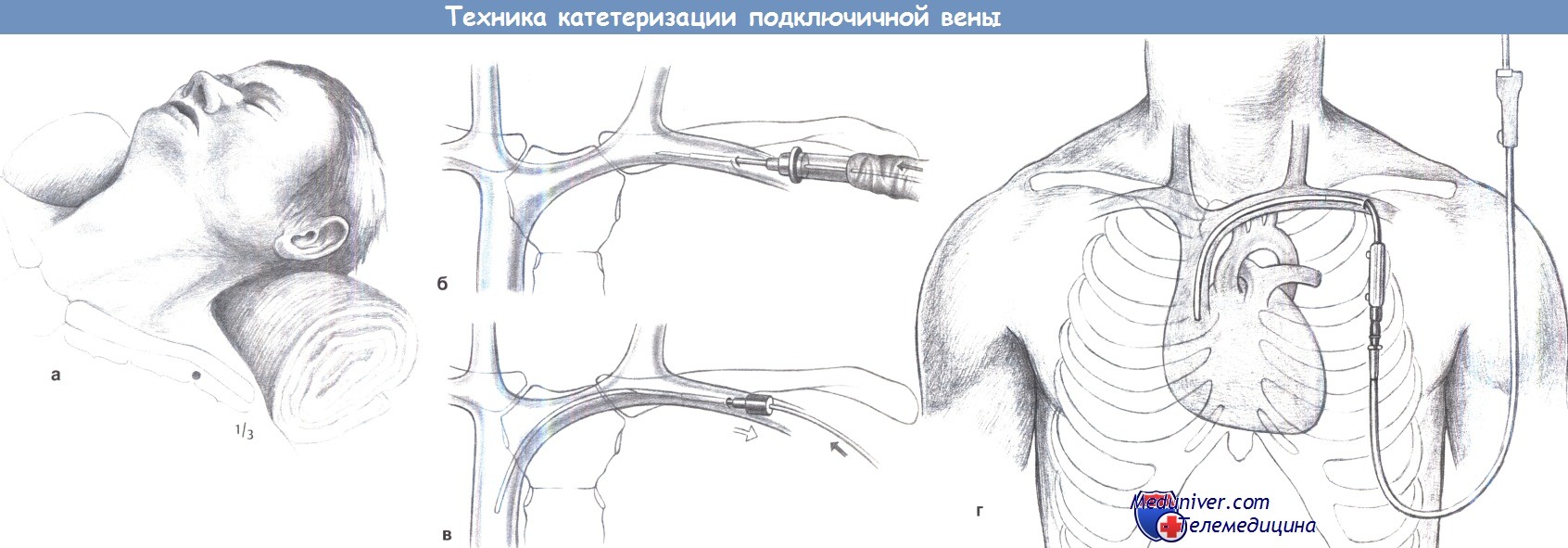

Техника выполнения катетеризации подключичной вены (подключичной катетеризации) подразумевает введение пациенту местной анестезии. Операция проводится в условиях полной стерильности. Описано несколько точек доступа для катетеризации подключичной вены, но я предпочитаю точку Абаниака. Она находится на границе внутренней и средней трети ключицы. Процент успешных катетеризаций достигает 99 -100%.

После обработки операционного поля, накрываем операционное поле стерильной пеленкой, оставляем открытым только место операции. Пациент лежит на столе, голова максимально повернута в противоположную сторону от операции, рука находится на стороне пункции вдоль туловища.

Рассмотрим подробно этапы проведения подключичной катетеризации:

1. Местное обезболивание кожи и подкожной клетчатки в зоне пункции.

2. Шприцем на 10 мл из спецнабора с новокаином и надетой иглой длиной 8-10 см. прокалываем кожу, постоянно вводя новокаин для обезболивания и промывания просвета иглы, продвигаем иглу вперед. На глубине 2 – 3 – 4 см. в зависимости от конституции пациента и точки вкола, ощущение прокалывание связки между первым ребром и ключицей, осторожно продолжаем, одновременно потягиваем поршень шприца на себя и вперед с целью промывания просвета иглы.

3. Затем повляется ощущение прокалывания стенки вены, при одновременном потягивании поршня шприца на себя получаем темную венозную кровь.

4. Самый опасный момент – профилактика воздушной эмболии: просим пациента, если он в сознании, не дышать глубоко, отсоединяем шприц, пальцем закрываем павильон иглы и быстро через иглу вводим проводник, сейчас это металлическая струна, (раньше просто леска) похоже на гитарную, на необходимую глубину, см. 10-12.

5. Убираем иглу, по проводнику вращательными движениями проводим катетер на нужную глубину, удаляем проводник.

6. Присоединяем шприц с физраствором, проверяем свободное поступление венозной крови по катетеру, промываем катетер, в нем не должно быть крови.

7. Фиксируем катетер шелковым швом к коже, т.е. прошиваем кожу, завязываем узлы, затем вокруг катетера завязываем узлами, и еще для надежности завязываем узлы вокруг павильона катетера. Все одной и той же ниткой.

8. Готово. Присоединяем капельницу. Важно, что кончик катетера не должен стоять в правом предсердии, опасность аритмии. Хорошо и достаточно в устье верхней полой вены.

При катетеризации подключичной вены возможны осложнения, в руках опытного специалиста они минимальны, однако рассмотрим их:

- Пункция подключичной артерии;

- Травма плечевого нервного сплетения;

- Повреждение купола плевры с последующим пневмотораксом;

Повреждение трахеи, пищевода и щитовидной железы; - Воздушная эмболия;

- Слева повреждение грудного лимфатического протока.

Осложнения, также могут быть связаны с положением катетера:

- Перфорация стенки вены, либо предсердия или желудочка;

- Паравазальное введение жидкости;

- Аритмия;

- Тромбирование вены;

- Тромбоэмболия.

Также есть вероятность возникновения осложнения, вызванных инфекцией (нагноение, сепсис)

Кстати, катетер в вене при хорошем уходе может находиться до двух – трех месяцев. Лучше менять чаще, раз в одну – две недели, смена простая: в катетер проводится проводник, катетер удаляют и по проводнику устанавливается новый. Пациент может даже ходить с капельницей в руках.

Катетеризация внутренней яремной вены

Показания для катетеризации внутренней яремной вены аналогичны, что и для катетеризации подключичной вены.

Преимущество катетеризации внутренней яремной вены заключается в том, что в данном случае риск повреждения плевры и легких значительно меньше.

Недостаток – вена подвижна, поэтому пункция сложнее, при этом рядом находится сонная артерия.

Техника проведения пункции и катетеризации внутренней яремной вены: врач стоит у головы больного, иглу вкалывают в центр треугольника, который обрузуется ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы (в народе кивательной) и на 0,5 – 1 см. латеральнее т.е. кнаружи от грудинного конца ключицы. Направление каудально т.е. примерно на копчик, под углом 30-40 градусов к коже. Также необходимо местно обезболивание: шприц с новокаином, техника подобна подключичной пункции. Врач чувствует два «проваливания» прокол шейной фасции и стенки вены. Попадание в вену на глубине 2 – 4 см. Далее также как при катетеризации подключичной вены.

Интересно знать: есть наука топографическая анатомия, так вот, точка впадения верхней полой вены в правое предсердие в проекции на поверхность тела соответствует месту сочленения второго ребра справа с грудиной.

Источник

Показания и техника катетеризации центральной вены – подключичной, внутренней яремной

а) Показания к доступу к центральной вене включают в себя:

– Парентеральное питание высококалорийными растворами

– Измерение центрального венозного давления

– Экстренный доступ при спавшихся периферических венах

– Длительная инфузионная терапия

б) Доступ. Типичные места доступа – это подключичная, внутренняя яремная, наружная яремная, бедренная и локтевая вена.

в) Техника катетеризации центральной вены. Четко определите показания и используйте асептическую технику. После пункции вены введите тонкий проводник (по Сельдингеру) через канюлю большего диаметра. Извлеките канюлю и проведите катетер по проводнику до уровня впадения в полую вену. Венесекция (см. ниже) требуется для этого очень редко. Ниже будет описана техника двух самых распространенных доступов к верхней полой вене (то есть, установка подключичного и внутреннего яремного катетера).

I. Подключичный венозный катетер: пунктируйте вену ниже ключицы на границе ее средней и латеральной трети под углом 45 градусов в направлении позвоночника (место соединения шейного и грудного отделов). Аспирация венозной крови подтверждает правильное положение иглы.

Предупреждение: остерегайтесь пункции плевры.

– Через канюлю введите проводник Сельдингера.

– После извлечения пункционной канюли проведите по проводнику катетер, если нужно, выполните предварительную дилятацию места пункции.

– Извлеките проводник, удерживая катетер в сосуде в правильном положении.

– Получите рентгенографическое подтверждение (кончик катетера должен лежать на уровне верхней полой вены).

– Зафиксируйте катетер швом, наложите стерильную повязку.

Предупреждение: перед началом инфузии обязательно рентгенологическое исследование для подтверждения положения катетера и исключения пневмоторакса, неудачной пункции и сворачивания катетера.

Катетеризация подключичной вены: место пункции под ключицей на границе средней и латеральной трети (а),

пункция сосуда канюлей с широким просветом (б), введение гибкого проводника (проволочный проводник Сельдингера) через канюлю (в),

после извлечения пункционной канюли катетер вводится по проводнику (г).

Видео техники катетеризации подключичной вены

II. Внутренний яремный венозный катетер: пункция в стерильных условиях и местная анестезия в положении пациента лежа на спине с немного опущенным головным концом стола. Предварительное уточнение хода вены с помощью ультразвукового исследования облегчит процедуру. Пропальпируйте сонную артерию указательным и средним пальцами левой руки. Выполните инфильтрацию местного анестетика в проекции середины грудино-ключично-сосцевидной мышцы, начиная в месте ее пересечения наружной яремной веной, в направлении внутренней яремной вены, которая лежит сразу латеральнее общей сонной артерии.

Подтвердите положение иглы аспирацией. Введите пункционную канюлю под углом 45 градусов к оси тела, латеральнее пальпируемой артерии. Аспирация венозной крови подтверждает правильное положение. Продолжите процедуру, как при подключичной катетеризации.

г) Уход за центральным катетером. Уход включает ежедневную смену повязки в асептических условиях, предотвращение контаминации соединений и введение катетера в другом месте при возникновении лихорадки неясного происхождения или развитии инфекции в месте пункции кожи. При удалении катетера всегда проверяйте его целостность, а кончик катетера направьте на бактериологическое исследование.

д) Осложнения. Тромбоз полой вены, эмболия, флебит, сепсис, пневмоторакс, гемоторакс, пункция артерии, гематома, перфорация сосуда, перфорация сердца, воздушная эмболия, эмболия катетером, повреждение плечевого сплетения или возвратного нерва, аритмии при введении в правое предсердие.

Если у пациента с катетером в полой вене возникла лихорадка неясного происхождения, катетер следует переустановить.

Место пункции внутренней яремной вены.

– Также рекомендуем “Показания и техника установки инфузионного порта в подключичную вену”

Оглавление темы “Общие манипуляции в хирургии”:

- Техника вязания узлов в хирургии

- Виды и техника наложения кожных швов

- Виды и применение дренажей в хирургии

- Показания и техника установки мочевого катетера

- Показания и техника установки надлобкового мочевого катетера (цистостомия)

- Показания и техника установки постоянного венозного катетера (доступа к периферической вене)

- Показания и техника катетеризации центральной вены – подключичной, внутренней яремной

- Показания и техника установки инфузионного порта в подключичную вену

- Показания и техника венесекции

- Точки и техника пункции суставов

Источник

© Автор: Сазыкина Оксана Юрьевна, терапевт, кардиолог, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

Катетеризация вены (центральной или периферической) является манипуляцией, позволяющей обеспечить полноценный венозный доступ к кровеносному руслу у пациентов, требующих длительных или постоянных внутривенных инфузий, а также в целях более быстрого оказания экстренной помощи.

Венозные катетеры бывают центральными и периферическими, соответственно первые используются для пунктирования центральных вен (подключичных, яремных или бедренных) и могут быть установлены только врачом реаниматологом-анестезиологом, а вторые устанавливаются в просвет периферической (локтевой) вены. Последняя манипуляция может быть выполнена не только врачом, но и медсестрой или анестезисткой.

Центральный венозный катетер представляет собой длинную гибкую трубочку (около 10-15 см), которая прочно устанавливается в просвете крупной вены. В данном случае осуществляется особый доступ, потому что центральные вены располагаются довольно глубоко, в отличие от периферических подкожных вен.

Периферический катетер представлен более короткой полой иглой с расположенной внутри тонкой иглой-стилетом, которой и осуществляется прокол кожи и венозной стенки. Впоследствии игла-стилет удаляется, и тонкий катетер остается в просвете периферической вены. Доступ к подкожной вене обычно не сложен, поэтому процедура может быть выполнена медсестрой.

Преимущества и недостатки методики

Несомненным преимуществом катетеризации является осуществление быстрого доступа к кровеносному руслу пациента. Кроме этого, при постановке катетера исключается необходимость ежедневной пункции вены с целью проведения капельных внутривенных вливаний. То есть пациенту достаточно однократно установить катетер вместо того, чтобы каждое утро вновь “колоть” вену.

Также к преимуществам можно отнести достаточную активность и подвижность больного с катетером, так как пациент может двигаться после проведения инфузии, а ограничений к движениям рукой с установленным катетером нет.

Из недостатков можно отметить невозможность длительного присутствия катетера в периферической вене (не более трех суток), а также риск возникновения осложнений (хоть и крайне низкий).

Показания для постановки катетера в вену

Часто в экстренных условиях доступ к сосудистому руслу пациента невозможно осуществить другими методами в силу многих причин (шок, коллапс, низкое АД, спавшиеся вены и др). В таком случае для спасения жизни тяжелого пациента требуется введение медикаментов так, чтобы они попали сразу в кровеносное русло. И здесь на помощь приходит катетеризация центральных вен. Таким образом, основным показанием для постановки катетера в центральную вену является оказание экстренной и неотложной помощи в условиях реанимационного отделения или палаты, где проводится интенсивная терапия пациентам с тяжелыми заболеваниями и расстройствами функций жизнедеятельности.

Иногда может осуществляться катетеризация бедренной вены, например, если врачи проводят сердечно-легочную реанимацию (искусственная вентиляция легких + непрямой массаж сердца), а еще один врач осуществляет венозный доступ, и при этом не мешает своим коллегам манипуляциями на грудной клетке. Также катетеризацию бедренной вены можно попытаться выполнить в машине скорой помощи, когда периферических вен не найти, а введение препаратов требуется в экстренном режиме.

катетеризация центральной вены

Кроме этого, для постановки центрального венозного катетера существуют следующие показания:

- Проведение операции на открытом сердце, с помощью аппарата искусственного кровообращения (АИК).

- Осуществление доступа к кровеносному руслу у тяжелых пациентов, находящихся в условиях реанимации и интенсивной терапии.

- Установка электрокардиостимулятора.

- Введение зонда в сердечные камеры.

- Измерение центрального венозного давления (ЦВД).

- Проведение рентгеноконтрастных исследований сердечно-сосудистой системы.

Установка периферического катетера показана в следующих случаях:

- Раннее начало инфузионной терапии на этапе скорой медицинской помощи. При госпитализации в стационар у пациента с уже установленным катетером продолжается начатое лечение, тем самым экономится время для постановки капельницы.

- Установка катетера пациентам, которым планируются обильные и/или круглосуточные вливания медикаментов и медицинских растворов (физ. раствор, глюкоза, раствор Рингера).

- Внутривенные вливания пациентам хирургического стационара, когда в любой момент может потребоваться операция.

- Использование внутривенного наркоза при малых оперативных вмешательствах.

- Установка катетера роженицам в начале родовой деятельности для того, чтобы в родах не возникало проблем с венозным доступом.

- Необходимость многократного забора венозной крови на исследования.

- Переливания крови, особенно многократные.

- Невозможность питания пациента через рот, и тогда с помощью венозного катетера возможно проведение парентерального питания.

- Внутривенная регидратация при обезвоживании и при электролитных изменениях у пациента.

Противопоказания для проведения катетеризации вен

Установка центрального венозного катетера противопоказана в случае наличия у пациента воспалительных изменений на коже подключичной области, в случае нарушений свертываемости крови или травмы ключицы. В связи с тем, что катетеризация подключичной вены может быть осуществлена как справа, так и слева, то наличие одностороннего процесса не помешает установке катетера на здоровой стороне.

Из противопоказаний для периферического венозного катетера можно отметить наличие у пациента тромбофлебита локтевой вены, но опять же, если возникает необходимость в катетеризации, то можно осуществить манипуляцию на здоровой руке.

Как проводится процедура?

Особой подготовки к катетеризации как центральных, так и периферических вен, не требуется. Единственным условием при начале работы с катетером является полное соблюдение правил асептики и антисептики, в том числе обработка рук персонала, устанавливающего катетер, и тщательная обработка кожи в области, где будет осуществляться пункция вены. Работать с катетером, разумеется, необходимо с помощью стерильного инструментария – набора для катетеризации.

Катетеризация центральных вен

Катетеризация подключичной вены

При катетеризации подключичной вены (при “подключичке”, на сленге анестезиологов), выполняется следующий алгоритм:

катетеризация подключичной вены

Уложить пациента на спину с головой, повернутой в противоположную катетеризации сторону и с лежащей вдоль туловища рукой на стороне катетеризации,

- Провести местную анестезию кожи по типу инфильтрационной (лидокаин, новокаин) снизу от ключицы на границе между ее внутренней и средней третями,

- Длинной иглой, в просвет которой вставлен проводник (интродьюсер) осуществить вкол между первым ребром и ключицей и обеспечить таким образом попадание в подключичную вену – на этом основан метод катетеризации центральных вен по Сельдингеру (введение катетера с помощью проводника),

- Проверить наличие венозной крови в шприце,

- Вывести из вены иглу,

- По проводнику ввести в вену катетер и зафиксировать наружную часть катетера несколькими швами к коже.

Видео: катетеризация подключичной вены – обучающее видео

Катетеризация внутренней яремной вены

катетеризация внутренней яремной вены

Катетеризация внутренней яремной вены несколько отличается по технике:

- Положение пациента и обезболивание то же, что и при катетеризации подключичной вены,

- Врач, находясь у головы пациента, определяет место пункции – треугольник, образованный ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, но на 0.5-1 см кнаружи от грудинного края ключицы,

- Вкол иглы осуществляется под углом 30-40 градусов по направлению к пупку,

- Остальные шаги в проведении манипуляции те же, что и при катетеризации подключичной вены.

Катетеризация бедренной вены

Катетеризация бедренной вены от вышеописанных отличается значительно:

- Пациента укладывают на спину с отведенным кнаружи бедром,

- Зрительно измеряют расстояние между передней подвздошной остью и лонным сочленением (лобковым симфизом),

- Полученную величину делят на три трети,

- Находят границу между внутренней и средней третями,

- Определяют пульсацию бедренной артерии в паховой ямке в полученной точке,

- На 1-2 см ближе к половым органам находится бедренная вена,

- Осуществление венозного доступа проводится с помощью иглы и проводника под углом 30-45 градусов по направлению к пупку.

Видео: катетеризация центральных вен – обучающий фильм

Катетеризация периферической вены

Из периферических вен наиболее предпочтительны в плане пункции латеральная и медиальная вена предплечья, промежуточная локтевая вена, а также вена на тыле кисти.

катетеризация периферической вены

Алгоритм введения катетера в вену на руке сводится к следующему:

- После обработки рук антисептическими растворами выбирается необходимый по размеру катетер. Обычно катетеры маркируются в зависимости от размеров и имеют разную расцветку – фиолетовый цвет у самых коротких катетеров, имеющих малый диаметр, и оранжевый цвет у самых длинных с большим диаметром.

- Пациенту накладывается жгут на плечо выше места катетеризации.

- Пациента просят “поработать” кулаком, сжимая и разжимая пальцы.

- После пальпаторного определения вены осуществляется обработка кожи антисептиком.

- Проводится пункция кожи и вены иглой-стилетом.

- Игла-стилет вытаскивается из вены с одновременным введением канюли катетера в вену.

- Далее к катетеру подсоединяется система для внутривенных инфузий и осуществляется вливание лечебных растворов.

Видео: пункция и катетеризация локтевой вены

Уход за катетером

Для того, чтобы минимизировать риски развития осложнений, за катетером должен осуществляться правильный уход.

Во-первых, периферический катетер должен быть установлен не более, чем на трое суток. То есть, катетер может стоять в вене не более 72-х часов. Если пациенту требуется дополнительное вливание растворов, следует убрать первый катетер и поставить второй, на другой руке или в другую вену. В отличие от периферического, центральный венозный катетер может находиться в вене до двух-трех месяцев, но при условии еженедельной замены катетера на новый.

Во-вторых, заглушка на катетере должна каждые 6-8 часов промываться гепаринизированным раствором. Это необходимо для предотвращения кровяных сгустков в просвете катетера.

В-третьих, любые манипуляции с катетером должны осуществляться согласно правилам асептики и антисептики – персонал должен тщательно обрабатывать руки и работать в перчатках, а место катетеризации должно быть защищено стерильной повязкой.

В-четвертых, для предотвращения случайного обрезания катетера категорически запрещается пользоваться ножницами при работе с катетером, например, для обрезки лейкопластыря, которым повязка фиксируется к коже.

Перечисленные правила при работе с катетером позволяют значительно снизить частоту тромбоэмболических и инфекционных осложнений.

Возможны ли осложнения во время катетеризации вен?

В связи с тем, что катетеризации вен является вмешательством в организм человека, предугадать, как организм отреагирует на это вмешательство, невозможно. Разумеется, у подавляющего большинства пациентов никаких осложнений не возникает, но в крайне редких случаях такое возможно.

Так, при установке центрального катетера редкими осложнениями является повреждение соседних органов – подключичной, сонной или бедренной артерии, плечевого нервного сплетения, перфорация (прободение) плеврального купола с проникновением воздуха в плевральную полость (пневмоторакс), повреждение трахеи или пищевода. К подобного рода осложнениям относится и воздушная эмболия – проникновение в кровеносное русло пузырьков воздуха из окружающей среды. Профилактикой осложнений является технически правильное проведение катетеризации центральных вен.

При установке как центрального, так и периферического катетеров, грозными осложнениями являются тромбоэмболические и инфекционные. В первом случае возможно развитие тромбофлебитов и тромбозов, во втором – системное воспаление вплоть до сепсиса (заражения крови). Профилактикой осложнений является тщательное наблюдение за зоной катетеризации и своевременное удаление катетера при малейших местных или общих изменениях – боли по ходу катетеризированной вены, покраснение и припухлость в месте пункции, повышение температуры тела.

В заключение необходимо отметить, что в большинстве случаев катетеризация вен, особенно периферических, проходит для пациента бесследно, без каких-либо осложнений. А вот лечебное значение катетеризации сложно переоценить, потому что венозный катетер позволяет осуществлять тот объем лечения, который необходим для пациента в каждом отдельном случае.

Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос в форму ниже ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

Поблагодарить специалиста за помощь или поддержать проект СосудИнфо можно произвольным платежом по ссылке.

Источник