Противопоказания получения учительской профессии

Противопоказаниями к деятельности социального педагога являются общие противопоказания педагогической деятельности:

· Сенсорные дефекты (резковыраженные дефекты слуха и речи);

· Нервные и психические заболевания;

· Инфекционные заболевания.

В настоящее время значительная часть социальных педагогов работает на основе среднего и высшего педагогического образования после прохождения специальных курсов по социальной педагогике. Однако во многих ВУЗах появилась отдельная специализация «социальный педагог». Квалификационная характеристика социального педагога утверждена приказом Государственного комитета СССР по высшему образованию в 1991 году и содержит три части: «Должностные обязанности», «Должен знать», «Квалификационные требования».

Официально должность социального педагога установлена в учреждениях двух ведомств:

· Комитеты по делам молодежи (дворовые детские клубы, дома детского творчества, молодежные общежития, дома отдыха для подростков, образовательные молодежные центры, центры профориентации, центры занятости, детские и молодежные биржи труда).

· Сфера образования (дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательные школы-интернаты, общеобразовательные учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением, образовательные учреждения начального профессионального образования).

Социальный педагог может работать как штатная единица общеобразовательных, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных учреждений различного ведомственного подчинения, служб социальной защиты и социального обеспечения, правоохранительных, административно-территориальных органов, предприятий, общественных организаций, фондов, частных и коммерческих структур.

Профессия социального педагога содержит в себе элементы таких профессий как педагог, психолог, юрист.

Родственные профессии: социальный работник, специалист по социальной работе. Социальный работник имеет дело с состоявшейся проблемой (алкоголизм, бродяжничество и т.д.), а социальный педагог по своему профессиональному предназначению должен стремиться по возможности предотвратить проблему, обеспечить педагогический компонент в системе социальных служб.

Т.к. профессия является довольно новой, перспективы развития профессии очень много:

· Дальнейшая разработка теоретической базы данной специальности;

· Дальнейшая разработка методологии;

· Совершенствование обучения специалистов в данной области;

· Улучшение координации деятельности всех социальных служб.

1. Работа сенсорных систем: Норма. Особенно важно, что отсутствуют выраженные дефекты слуха и зрения.

Особенности восприятия:

Сочетание синтетического и аналитического типа.

Преобладание объяснительного, а не описательного типа (объясняют себе суть воспринятого).

Преобладание объективной, а не субъективной стороны восприятия (строгое соответствие тому, что происходит в действительности).

Развитая наблюдательность.

2. Преобладающая часть рабочего времени социального педагога проходит в общении с людьми. Человек является сложнейшим объектом, поэтому важно взаимодействие всех анализаторных систем. Особенно важна работа зрительного канала (отвечает за восприятие внешнего вида человек, невербальной коммуникации, понимание его физического и психологического состояния) и слухового канала (ответственен, прежде всего за восприятие речи) получения информации.

Темп деятельности выбирается самим социальным педагогом в зависимости от его психологических особенностей.

3. Основной установкой для деятельности социального педагога должна быть ориентация на качество и надежность. Социальный педагог должен понимать, что от правильности его профессионального решения может зависеть дальнейшая судьба ребёнка как члена социума и как личности.

4. Навык определяется как действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементарной сознательной регуляции и контроля. В данной профессии мало собственно навыков. Это, может быть, например, четко усвоенные навыки общения в целом и проведения беседы в частности. Но в большинстве случаев данный вид деятельности требует осознания и рефлексии каждого действия.

5. Для социального педагога важно иметь хорошую память. Он постоянно должен держать в голове различные сведения из психологии, педагогике, и особенно из области права, связанной с защитой интересов детей (долговременная память). Очень часто социальному педагогу необходимо запоминать детали определенной ситуации: например, при посещении дома ребёнка следует запомнить особенности обстановки, всех присутствующих и т.п.(кратковременная и оперативная память). К тому же довольно часто необходимо предоставлять объективные сведения в органы социальной защиты и судебные органы.

При выполнении служебных обязанностей важно использовать произвольное запоминание, которое основано на активности и осмыслении информации.

6. В деятельности социального педагога важно наличие высокого интеллектуального уровня. Если говорить о мышлении, то необходимо хорошее развитие всех мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагировании, обобщения, конкретизации (это связано со сложностью объекта деятельности – ребёнок в социуме). Важно так же использование таких видов мышления: теоретическое/практическое, абстрактно-логическое, репродуктивное/продуктивное.

Мышление социального педагога должно быть гибким, критичным, нестереотипным, избегающим социальных установок, а при высокой степени профессионализма, и творческим.

7. Ошибки в работе социального педагога могут быть вызваны:

· недостатком знаний в данной проблематике (например, незнание того или иного правового акта);

· сниженной способностью к рефлексии (например, отношение к ребёнку или ситуации, в которую он попал, может формироваться на основе установок, стереотипов, и даже бессознательных переживаний профессионала);

· отрицательной мотивацией;

· стрессом (эмоциональным и информационным);

· патологическим процессом.

При любой причине ошибки результатом будет неправильное понимание (нежелание понять) проблемы ребёнка, а значит и выбор неадекватных способов помощи.

8. Социальный педагог, работая в постоянном взаимодействии с людьми, касаясь по роду своей деятельности негативных сторон жизни (девиантное поведение, неблагополучные семьи, асоциальные ситуации), может часто испытывать эмоциональное напряжение. Эмоциональное давление проявляется ещё и в том, что специалисту приходится принимать очень ответственные решения, касающиеся фактически судьбы другого человека (например, он может быть инициатором дела о лишении родительских прав). Поэтому социальный педагог должен быть зрелой личностью, ему должны быть присущи такие качества и характеристики как организованность, самообладание, решительность, сопротивляемость стрессу, высокое самоуважение, низкая тревожность, высокая сила «Я концепции».

9. Данная профессия предъявляет высокие требования к коммуникативным качествам личности. Социальный педагог должен обладать широким спектром коммуникативных навыков и должен уметь:

· взаимодействовать с людьми разных социальных слоев и групп;

· слушать и слышать;

· войти в ситуацию общения и установить контакт;

· выявить информацию и собрать факты, необходимые для понимания проблемы ребенка;

· создавать и развивать позитивные отношения;

· строить общение на уважении, честности, вежливости, открытости;

· правильно составлять устное сообщение, чтобы смысл был доступен уровню человека, с которым взаимодействует специалист;

· объективно воспринимать и интерпретировать поведение (вербальное, невербальное, паравербальное) клиента (ребёнок, родитель и т.д.).

Источник

Тема: медицинские противопоказания к приему абитуриентов в ВУЗы в Беларуси.

1. ПЕДАГОГИКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1. Неактивный туберкулез органов дыхания — по заключению врачебно-консультативной комиссии территориальной районной больницы (городского, областного противотуберкулезного диспансера).

2. Состояние после радикального лечения злокачественных новообразований — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога.

3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в стадии ремиссии — вопрос решается индивидуально по заключению врача-онколога и/или

врача-гематолога.

4. Астма, тяжелое течение.

5. Астма, среднетяжелое течение — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, химия, музыкальное искусство, преподавание

технологии, профессиональное обучение.

6. Артериальная гипертензия II ст., степень риска — III–IV — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, преподавание технологии, профессиональное обучение.

7. Цирроз печени — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, химия, музыкальное искусство, преподавание технологии, профессиональное обучение.

8. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций — противопоказано профессиональное обучение.

9. Заболевания крови: гемолитические анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния — противопоказано преподавание технологии, профессиональное обучение.

10. Деформация грудной клетки и позвоночника III–IV ст. со значительным нарушением функции органов грудной клетки.

11. Стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, химия, физика, преподавание технологии, профессиональное обучение, социальная педагогика, кроме того, при поражении только верхних конечностей противопоказано музыкальное искусство.

12. Отсутствие двух нижних конечностей при условии протезирования и самостоятельного передвижения — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, профессиональное обучение, преподавание технологии, социальная педагогика.

13. Отсутствие двух верхних конечностей.

14. Отсутствие одной верхней конечности — противопоказано, кроме русского/белорусского языка и литературы, иностранных языков, математики, географии, истории, психологии, социальной педагогики, мировой и отечественной культуры.

15. Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти ведущей руки — противопоказано специальное образование, физика, химия, профессиональное обучение, преподавание технологии, музыкальное искусство.

16. Психические расстройства — вопрос решается индивидуально в зависимости от конкретных особенностей случая (характера течения, наличия и степени дефекта, частоты обострения, уровня социального функционирования, реакции на лечение, средовых и контекстуальных факторов и т. д.).

17. Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких значительных нарушений движений, чувствительности или трофики при условии компенсации функции хотя бы одной руки и возможности передвижения — противопоказано дошкольное образование, специальное образование, химия, музыкальное искусство, профессиональное обучение, преподавание технологии, социальная педагогика.

18. Эпилепсия, за исключением случаев эпилепсии с редкими генерализованными (судорожными и бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками без интеллектуально-мнестических нарушений и выраженных изменений личности, при наличии критического отношения к заболеванию и сохраненной трудоспособности.

19. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии менее 3 м и разговорной речи — менее 6 м.

20. Восприятие шепотной речи на оба уха на расстоянии от 3 до 5 м или восприятие шепотной речи на одно ухо на расстоянии 3 м и ближе при нормальном слухе на другое ухо. Резкая степень тугоухости, корригирующаяся слуховым аппаратом, с развитием речи не ниже 3-го уровня — противопоказано специальное образование, музыкальное искусство.

21. Болезни носовой полости, носоглотки со стойким затруднением функции носового дыхания — противопоказано музыкальное искусство.

22. Заболевания, связанные с расстройством функции голосового аппарата (хронические ларингиты и др.), — противопоказано, кроме психологии, социальной педагогики, специального образования.

23. Заикание тяжелой (высокой) степени.

24. Заикание средней (умеренной) и легкой степени — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, русский/белорусский язык и литература, иностранные языки.

25. Нарушения произносительной стороны речи — противопоказано дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, русский/белорусский язык и литература, иностранные языки.

26. Заболевания кожи с локализацией на кистях рук — противопоказаны химия, логопедия. Биология, профессиональное обучение, преподавание технологии — индивидуальный

подход.

27. Понижение остроты зрения с коррекцией ниже 0,3 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем — противопоказано, кроме истории, русского/белорусского языка и литературы, иностранных языков, математики, психологии, музыкального искусства.

28. Понижение остроты зрения с коррекцией от 0,5 до 0,3 на лучше видящем глазу и ниже 0,2 на хуже видящем глазу — противопоказано, кроме истории, русского/белорусского языка и литературы, математики, иностранных языков, психологии, музыкального искусства, дошкольного образования, социальной педагогики, мировой и отечественной культуры.

29. Миопия свыше 10,0 D или осложненная хориоретинальная миопия независимо от степени — противопоказано профессиональное обучение, преподавание технологии.

30. Отсутствие бинокулярного зрения — противопоказано профессиональное обучение, преподавание технологии.

31. Аномалии цветового зрения — противопоказаны биология, география, химия, дошкольное образование, начальное образование, специальное образование, изобразительное искусство.

32. Глаукома — противопоказаны физика, биология, география, химия, начальное образование, специальное образование, черчение, изобразительное искусство, профессиональное обучение, преподавание технологии.

33. Хронические рецидивирующие и прогрессирующие болезни сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей — вопрос решается индивидуально по заключению врача-офтальмолога.

34. Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфицированные).

Примечания:

1. Группа специальностей «Образование в области физической культуры» учитана в разделе 34 «Физическая культура. Туризм».

2. Специальность «Хореография» учитана в разделе 3 «Искусство музыкальное. Искусство сценическое и экранное. Народное творчество».

Далее: искусство изобразительное. Искусство декоративно-прикладное. Дизайн.

Источник

1. Наличие вредных привычек, признанных обществом социально опасными (алкоголизм, наркомания и др.).

2. Нравственная нечистоплотность.

3. Рукоприкладство.

4. Грубость.

5. Беспринципность.

6. Некомпетентность в вопросах преподавания и воспитания.

7. Безответственность.

Индивидуальный стиль деятельности учителя определяют не сами по себе профессионально-значимые качества, а неповторимое многообразие их комбинаций. Можно выделить следующие типы комбинаций профессионально-значимых качеств личности учителя во взаимосвязи с уровнем продуктивности (эффективности) его деятельности:

Первый тип комбинаций («положительный, без предосудительного») соответствует высокому уровню работы учителя.

Второй тип («положительный с предосудительным, но извинительным») характеризуется преобладанием положительных качеств над негативными. Продуктивность работы оказывается достаточной. Негативное, по мнению коллег и учеников, признается несущественным и извинительным.

Третий тип («позитив, нейтрализуемый негативом») соответствует малопродуктивному уровню педагогической деятельности. Для учителей этого типа главное в работе — направленность на себя, самовыражение, карьерный рост. В силу наличия у них ряда развитых педагогических способностей и позитивных личностных качеств они могут в отдельные периоды работать успешно. Однако искаженность мотивов их профессиональной активности, как правило, приводит к низкому конечному результату.

Таким образом, знание профессионально-значимых личностных качеств современного педагога, их роли в профессиональной деятельности способствует стремлению каждого учителя к совершенствованию этих качеств, что в конечном итоге ведет к качественным изменениям в учебно-воспитательной работе с детьми.

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Деятельность понимается нами, с одной стороны, как категория научного знания, специфическая форма общественно-исторического бытия людей, а с другой, как способ их существования и развития, целенаправленное преобразование ими природной и социальной действительности.

В отличие от законов природы социальные законы обнаруживаются только через человеческую деятельность, которая создает новые формы и свойства действительности, превращает некоторый исходный материал в продукт.

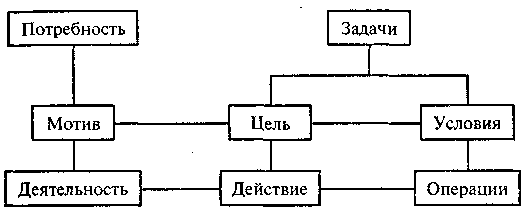

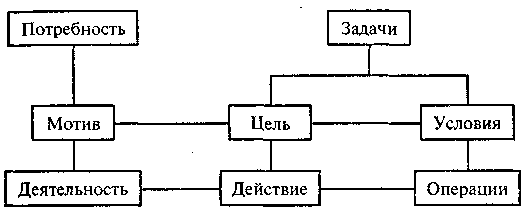

Любая деятельность, осуществляемая ее субъектом, включает в себя цель, средство, сам процесс преобразования и его результат (см. схему 6).

СХЕМА 6

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по А.Н. Леонтьеву)

Выступая как форма бытия и способ существования человека, деятельность:

— обеспечивает создание материальных условий жизни человека, удовлетворение естественных человеческих потребностей;

— становится фактором развития духовного мира человека, формой и условием реализации его культурных потребностей;

— является сферой реализации человеком своего личностного потенциала, достижения жизненных целей, успехов;

— создает условия для самореализации человека в системе общественных отношений, для реализации его социальных интересов;

— является источником и критерием научного познания, самопознания и саморазвития;

— обеспечивает познание и преобразование окружающего мира (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. М., 1999. С. 165).

Важнейшими характеристиками деятельности являются:

— предметность— она подчиняется, уподобляется свойствам и отношениям преобразуемого в процессе деятельности объективного мира (Давыдов В.В. Деятельность: теория, методологии, проблемы. М., 1990. С. 151);

— социальность— деятельность человека всегда носит общественный характер, побуждающий людей к обмену ее продуктами, информацией, к согласованию индивидуальных целей и планов, к взаимопониманию (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. М., 1999, С. 166);

— сознательность— в процессе организации и осуществления деятельности сознание выполняет разнообразные функции: информационную, ориентирующую, целеполагающую, мотивационно-побудительную, регулирующую и контролирующую (Буева Л.П. Человек, деятельность и общение. М., 1978, С, 103—104).

Результаты деятельности легко выявляются и могут быть зафиксированы в качественно-количественных показателях.

Потребность — состояние человека, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах и действиях, необходимых для его осуществления и развития, и выступающее источником его активности, организующее и направляющее познавательные процессы, воображение и поведение.

Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности; осознаваемая причина, при которой обусловлен выбор действий и поступков; предмет (материальный или идеальный), побуждающий к выбору действий.

Цель— осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность человека.

Задача — данная в определенных условиях цель деятельности (Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. М., 1983. Т. 2. С. 156), которая должна быть достигнута при преобразовании этих условий.

Действие — единица деятельности, произвольная преднамеренная, опосредованная активность, направленная на достижение осознаваемой цели (Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. Минск, 1997. С. 120).

Операция — способ осуществления действия, определяемый условиями данной ситуации.

К деятельности человек побуждается различными потребностями, отражающимися в его сознании в виде образов соответствующих им объектов и действий, ведущих к удовлетворению этих потребностей.

Деятельность осуществляется через ряд внутренних, связанных между собой действий и включает в себя те или иные автоматизированные компоненты.

Деятельность человека — необходимое условие его развития, в процессе, которого приобретается жизненный опыт, познается окружающая действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки, благодаря чему развивается и сама деятельность.

Источник