Противопоказания после ушиба головного мозга

Лёгкой черепно мозговой травмой считают случаи непосредственного или опосредованного механического повреждения мозга с оценкой по шкале ком Глазго (ШКГ) 13-15 через 30 минут после травмы

Лёгкие черепно-мозговые травмы в подавляющем большинстве случаев протекают без последствий, либо с преходящими нарушениями, которые сохраняются несколько дней/недель.

Сотрясение головного мозга

Сотрясение головного мозга определяется как сложный патофизиологический процесс, вызванный действием травматических биомеханических сил.

Травматические изменения мозга имеют ряд общих клинических, патофизиологических и биомеханических характеристик.

Сотрясение головного мозга

- может быть вызвано непосредственным ударом по голове, лицу, шее и другим частям тела с передачей кинетической энергии на голову.

- как правило, приводит к острому развитию кратковременных неврологических нарушений, которые проходят спонтанно.

- Сотрясение головного мозга может сопровождаться патогистологическими изменениям в мозговой ткани, однако, в основе развития симптомов лежат преимущественно функциональные нарушения. При проведении стандартных процедур нейровизуализации травматических изменений не выявляется.

- приводит к последовательному появлению клинических синдромом, среди которых может не быть потери сознания. Характерно последовательное угасание тяжести нарушений. Однако, важно помнить, что некоторые из них могут сохраняться длительно.

Кроме сотрясения мозга, к лёгкой черепно-мозговой травме относится ушиб головного мозга лёгкой степени тяжести.

Симптомы лёгкой черепно-мозговой травмы

Неврологические

- Головная боль

- Тошнота

- Рвота

- Двоение и “туман” в глазах

- “Вспышки” или “звёздочки” в глазах

- Нарушения равновесия

- Головокружение

- Свето- и звукобоязнь

- Шум в ушах

Поведенческие или эмоциональные

- Заторможенность

- Общая слабость или сонливость

- Раздражительность

- Депрессия

- Тревога

- Увеличение продолжительности сна, больше привычной

- Трудности при засыпании

Когнитивные

- Ощущение замедленности

- Ощущение “оцепенения”, “как-будто в тумане”

- Трудности с концентрацией внимания

Ухудшение состояния пациента с лёгкой черепно-мозговой травмой (появление/усиление головной боли, появление/утяжёление неврологических симптомов, появление спутанности и угнетения сознания) может указывать на развитие внутричерепной гематомы и требует экстренного выполнения нейровизуализации

Большинству пациентов достаточно кратковременного симптоматического лечения:

- при головной боли используются анальгетики и НПВС (парацетамол, ибупрофен, напроксен),

- при тошноте и рвоте — средства от укачивания и успокоительные антигистаминные средства — при лёгкой выраженности — драмина, атаракс, при выраженных — антисеротононинергические препараты — ондансетрон, гранисетрон (Авомит, Китрил).

Многие известные люди занимались боксом и, вероятно, получали повторные черепно-мозговые травмы.

Из этого списка мне больше всего импонируют Эрнест Хемингуэй и Владимир Владимирович Набоков.

Именно бокс «открыл» миру Чарли Чаплина, он подрабатывал спарринг-партнёром в лёгком весе, его заметил директор Чикагского цирка и пригласил к себе с номером «На арене — бокс».

Исключения: спустя 3 месяца стойкие последствия в виде когнитивных, психических или неврологических нарушений остаются у 10-15% лиц, перенесших лёгкую черепно-мозговую травму (Iverson, 2005). Это состояние называется “постконтузионный синдром”.

Постконтузионный синдром включает в себя не менее трёх из следующих групп синдромов, развившихся в течение не более 4-х недель после получения травмы:

Головная боль, головокружение, недомогание, общая слабость, повышенная чувствительность к громким звукам;

Раздражительность, депрессия, тревога, эмоциональная лабильность;

Нарушения памяти и внимания, расстройства мышления, которые воспринимаются пациентом субъективно и не фиксируются – нейропсихологическими тестами

Бессонница

Снижение толерантности к алкоголю

Повышенная озабоченность описанными выше симптомами с ипохондрическим настроем и болезненным самоощущением

У пациентов с очаговыми поражениями головного мозга, в том числе травматическими, а также у лиц, злоупотребляющих алкоголем, повторные, даже лёгкие, черепно-мозговые травмы существенно усиливают риск посттравматических припадков и эпилепсии.

Редко наблюдается развитие «деменции боксёров» у лиц с повторными лёгкими черепно-мозговыми травмами. К этому осложнению предрасположены люди с ApoE ε4 (подтип липопротеида, белково-липидного комплекса).

У небольшой доли пациентов развивается синдром повторного сотрясения (second-impact syndrome – SIS) — диффузный отёк головного мозга после повторных травм. Чаще возникает у спортсменов на фоне симптомов полученного ранее сотрясения головного мозга.

В 1998 году было описано 17 случаев, в 12 из них описание не было полным. В работе 2013 года не было выделено состояний, которые можно однозначно рассматривать как факторы риска SIS.

– выполнять краниографию, если есть возможность проведения компьютерной томографии (КТ) головного мозга — переломы черепа без ушиба головного мозга — казуистика. Если будет выявлен перелом — не обойтись без КТ головного мозга для исключения ушиба и гематомы, если нет — исследование не исключает у пациента опасных проявлений травмы.

- На практике врачи часто испытывают затруднения в оценке костей лицевого скелета на основании рентгенограмм, что также требует повторного проведения КТ.

- При наличии томографа не нужно терять время на эхоэнцефалоскопию.

- Если доступ к КТ или МРТ ограничен, необходимо обоснованно отбирать тех, кому исследование действительно нужно.

Ниже, с целью ознакомления, приводятся различные наборы показаний:

Канадский набор показаний*

- Оценка по ШКГ < 15 баллов;

- Подозрение на открытый или вдавленный перелом черепа;

- Клинические признаки перелома основания черепа (гемотимпанум, «глаза енота» “raccoon eyes,” ликворея из ушей и носа, кровоподтёк в околоушной области «Battle’s sign»;

- Два и более эпизода рвоты;

- Возраст ≥65 лет;

- Продолжительность антероградной амнезии ≥30′ с момента получения травмы;

- Опасный механизм получения травмы (мотоциклетная травма, падение с высоты более 3-х футов (около 1 метра), или более пяти ступеней;

*Шкала не пригодна для случаев с возможностью развития расстройств сознания из-за причин, не связанных с травмой, при оценке по ШКГ <13 баллов, возрасте пациентов <16 лет, если пациент принимает оральные антикоагулянты (варфарин, прадаксу, ксарелто и др.) или страдает заболеваниями с повышенной склонность к кровотечениям.

Нью-Орлеанский набор показаний

- Головная боль;

- Рвота;

- Наркотическое или алкогольное опьянение;

- Стойкая антеградная амнезия (нарушения кратковременной памяти)

- Травматические повреждения выше ключицы;

- Судорожные припадки;

- Возраст ≥60 лет;

Риск выявления патологии головного мозга выше у пациентов с оценкой по шкале ком Глазго через 30 минут после травмы 13-14 баллов, чем 15 баллов. Выделены следующие группы по выраженности риска:

Низкий риск — 15 баллов по ШКГ после получения травмы, без потери сознания, амнезии, тошноты, рвоты, головной боли — риск развития внутричерепной гематомы, требующей нейрохирургического лечения 0,1:100

Средний риск — 15 баллов по ШКГ в сочетании с потерей сознания, амнезией, тошнотой, рвотой, головной болью — риск выявления внутримозговой гематомы, требующей нейрохирургического вмешательства 1-3:100, необходимо проведение КТ головного мозга.

Высокий риск – оценка 14-15 баллов по ШКГ, признаки перелома черепа, неврологический дефицит. Риск выявления гематомы, требующей нейрохирургического вмешательства 6-10:100.

К группе пациентов высокого риска, вне зависимости от клинических проявлений травмы, относятся лица, с приёмом антикоагулянтов в анамнезе, до получения травмы, лица > 60 лет.

В случаях, когда КТ головного мозга не проводилась, рекомендовано:

– в течение двух недель с момент получения травмы воздерживаться от приёма алкоголя и обезболивающих препаратов, управления автомобилем и другими транспортными средствами;

– сообщить близким о перенесённой черепно-мозговой травме и предупредить, что при появлении нарушений поведения и повышенной сонливости необходимо вызвать скорую помощь,

– обратиться за помощью самому при усилении головной боли, появлении двоения в глазах, тошноты и рвоты, слабости конечностей и других неврологических нарушений.

– проводить КТ головного мозга после получения отрицательного результата при МРТ головного мозга (в учреждении, где оказывается помощь, есть МРТ, но нет КТ)

Ввиду неоднородности состояний, вызванных биомеханическим поражением головного мозга, для которых характерно нарушения памяти и ориентированности, иногда, с потерей сознания (определение сотрясения головного мозга от 2013 года), вопрос нейровизуализации черепно-мозговой травмы является сложным. Диагноз основан на клинических характеристиках пациента, в большинстве случаев, обычное КТ и МРТ исследования не выявляют изменений в веществе головного мозга у лиц с лёгкой ЗЧМТ.

При наличии магнитно-резонансного томографа — метод обладает достаточной чувствительностью для выявления очаговых травматических изменений головного мозга и внутричерепных кровоизлияний.

МРТ, по сравнению с КТ головного мозга, обладает большей чувствительностью при выявлении очаговых поражений головного мозга. Однако, ни то не другое исследование не даёт результатов, коррелирующих со степенью и характером нейропсихологических нарушений.

Оба метода исследований не достаточно точно выявляют признаки диффузного аксонального повреждения.

На практике важным является выделение состояний, требующих нейрохирургического вмешательства: гематомы, переломы черепа.

Использование данных о характере и распространённости ушибов головного мозга в формировании прогноза и плана восстановительного лечения не разработано.

– выполнять повторные нейровизуализационные исследования (КТ и МРТ) без медицинских показаний

Немотивированная тревога лечащего врача к показаниям не относится. Повторные обследования показаны пациентам с прогрессированием расстройств сознания и очаговых неврологических симптомов, с развитием судорожных припадков. Выполнение КТ подвергает пациента действию ионизирующего излучения, что повышает риск опухолевых заболеваний.

Вред от МРТ головного мозга для здоровья не доказан, для кошелька пациента и медицинского учреждения — бесспорен.

– использовать при обследовании пациента реоэнцефалографию, как после травмы, так и в отдалённом периоде

Исследование не даёт ценной информации, его результаты будут отличаться при повторных исследованиях, не нужны для лечения пациентов, выступают в качестве дополнительного источника тревоги.

– выполнять электроэнцефалографию пациентам, перенесшим ЧМТ, у которых не было эпилептических припадков и их эквивалентов

После ЧМТ чаще отмечаются неспецифические изменения: единичные острые волны, группы острых волн, реже, комплексы «пик-волна», неравномерность альфа-ритма; большая чувствительность к функциональным пробам. Риск эпилептических припадков у лиц без очагового поражения головного мозга не велик, также низок риск развития эпилепсии у лиц, перенесших ранние посттравматические припадки в течение первой недели после получения травмы.

– выполнять дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий всем пациентам, перенесшим ЧМТ

диссекция церебральных артерий является довольно редким осложнением черепно-мозговой травмы, как правило, протекает с клиникой недостаточности мозгового кровообращения, головной болью и болью в шее. Инсульты, вызванные диссекцией прецеребральных артерий, протекают доброкачественно.

Источник

К чему может привести ушиб головного мозга? Последствия, через несколько лет возникшие, будут представлены ниже. Также мы расскажем вам о том, какие степени этой травмы существуют и какими симптомами они характеризуются.

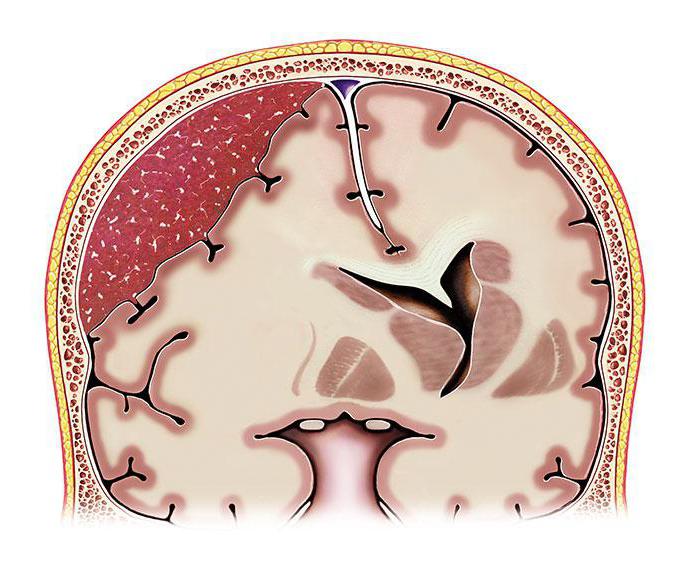

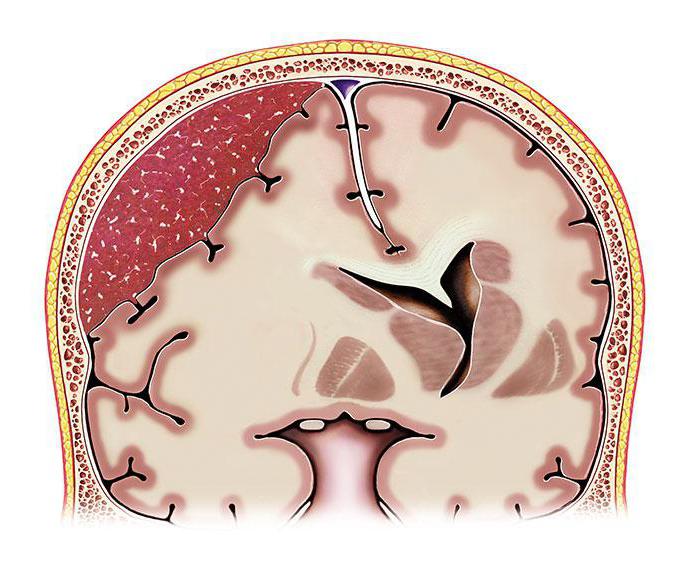

Основные сведения

Ушиб головного мозга, последствия которого указаны далее, представляет собой травматическое повреждение структур упомянутого органа, которое образуется во время приложения механической силы. Согласно сообщениям специалистов, в результате ушиба могут поражаться абсолютно любые отделы мозга, однако чаще всего такие повреждения приходятся на полюса лобных, а также нижних базальных отделов височных долей.

Симптомы подобной травмы формируется из сочетания вегетативных, общемозговых и очаговых признаков. Их стойкость и степень выраженности зависит от силы удара.

Чем может закончиться ушиб головного мозга? Последствия после получения такой травмы чаще всего не возникают, а также никак не проявляются. Однако в некоторых случаях травматическое повреждение структур мозга может сделать человека инвалидом.

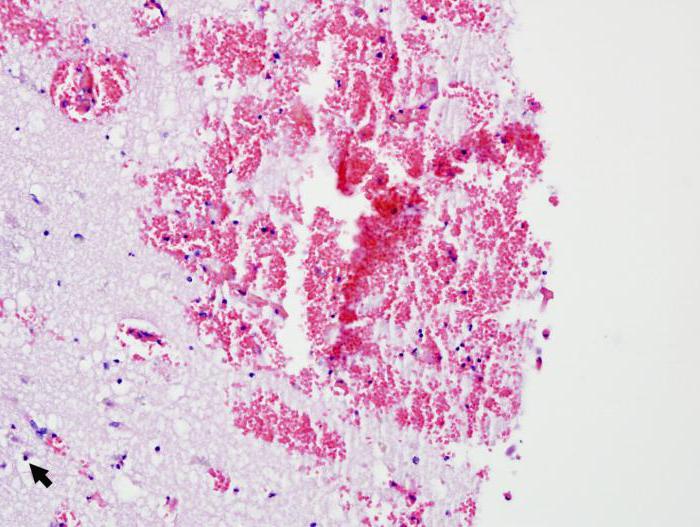

Таким образом, можно смело отметить, что ушиб мозга представляет собой разновидность травмы черепа и мозга, при которой повреждаются их основные ткани, то есть образуются некие очаги деструкции серого вещества. При этом упомянутый орган разрушается необратимо.

Причины развития

О том, какие последствия после ушиба головного мозга возникают, мы расскажем ниже.

Следует отметить, что повреждение структур мозга может возникнуть при любой травме. Однако чаще всего такая патология образуется вследствие автокатастрофы или банального падения с большой высоты.

Как формируется?

Как образуется ушиб головного мозга (последствия травмы могут быть настолько серьезными, что пострадавший человек может на всю жизнь остаться инвалидом)? В месте воздействия механической силы возникает зона удара, где повышается давление. Именно в этой области образуются первичные повреждения структур нервных клеток, а также кровеносных сосудов. При этом в противоположной стороне возникает зона противоудара, которая характеризуется пониженным давлением. Кстати, в этой области поражение может быть обширнее, нежели в месте приложения силы.

После ушиба в головном мозге развиваются процессы набухания мозговой ткани и его отека, а также нарушаются процессы кровоснабжения. Это заметно ухудшает состояние больного и требует незамедлительного обращения к специалисту.

Разновидности травмы

В современной медицине рассматриваемая травма делится на 3 степени:

- Ушиб головного мозга легкой степени (последствия не так значительны).

- Ушиб средней степени (поражения могут вызвать последствия, но не всегда).

- Ушиб головного мозга тяжелой степени (последствия могут быть плачевными).

Все перечисленные формы имеют свои клинические особенности, а также характеризуются различным прогнозом. Рассмотрим их более подробно.

Легкий ушиб головного мозга: последствия травмы

Такой ушиб имеет самый лучший прогноз для выздоровления и не представляет собой угрозы для жизни пациента. Для него характерны:

- Утрата сознания, заторможенность, сонливость, замедленная реакция, потеря памяти.

- Рвота, головокружение, изменения в работе сердца.

- Повышение АД, незначительное повышение температуры, тошнота.

- Неврологические симптомы (негрубый нистагм, дрожание глазных яблок, анизокория, отсутствие реакции зрачков на свет, снижение мышечного тонуса, анизорефлексия).

- Менингеальные симптомы (напряжение мышц затылка, симптомы Брудзинского и Кернига).

Длительность существования таких симптомов обычно не превышает 3 недель. При этом прогноз для восстановления благоприятный. Однако специалистам бывает очень сложно отличить ушиб мозга легкой степени от его сотрясения. Серьезные последствия при такой травме отсутствуют.

Ушиб средней тяжести

Такая травма характеризуется более тяжелым поражением тканей мозга. Она почти всегда сочетается с переломом черепа, вследствие чего возникает субарахноидальное кровоизлияние. Основными симптомами ушиба мозга этой степени являются:

- Недооценка тяжести собственного состояния, потеря сознания на 1-3 часа, эпизоды психомоторного возбуждения.

- Амнезия (ретроградная, конградная, антероградная).

- Выраженные головные боли, сильное головокружение.

- Неоднократная рвота, учащение сердцебиения, повышение АД, учащение дыхания, тошнота, повышение температуры.

- Грубые очаговые неврологические симптомы (изменение тонуса мышщ, парезы, потеря чувствительности в конечностях, патологические кистевые и стопные симптомы, страбизм, перекашивание лица, спонтанный нистагм, эпилептические приступы, нарушение речи).

- Менингеальные симптомы.

Симптомы такого ушиба сохраняются от нескольких недель до двух месяцев. Со временем неврологическая симптоматика постепенно сходит на нет. Однако ряд изменений, которые возникли сразу же после получения травмы, могут быть необратимыми.

Симптомы и последствия тяжелого ушиба головного мозга

Тяжелая черепно-мозговая травма несет в себе серьезную угрозу для жизни пациента. Согласно статистике, около 35-50% всех случаев таких ушибов мозга заканчиваются летальным исходом. Пациенты, перенесшие подобную травму, очень долго восстанавливаются (более одного месяца). К сожалению, далеко не всегда такой процесс бывает полным.

Травму этой степени тяжести распознают по следующим симптомам:

- Потеря сознания. При этом может наблюдаться кома, по выходу из которой у пациента очень долго сохраняется измененное сознание по типу оглушения или сопора.

- Психомоторное возбуждение, которое переходит в судорожный синдром.

- Гипертермия до 41 градусов, что может сопровождаться возникновением судорог.

- Выраженные нарушения в системе кровообращения и дыхания. При этом частота и ритм дыхания нарушается настолько, что это может вызвать искусственную вентиляцию легких.

- Неврологическая симптоматика. Возникают стволовые признаки, которые свидетельствуют о поражении глубинных структур мозга. При этом у пациента сужаются или расширяются зрачки обоих глаз, наблюдается слабая реакция на свет, расхождение зрительных органов по горизонтали или вертикали, “плавающие” глазные яблоки, нарушения глотания, грубый нистагм, угнетение всех рефлексов и прочие патологические симптомы. Спустя несколько дней проявляют себя и симптомы повреждения других областей мозга. К ним относят резкие параличи, утрату речи, отсутствие чувствительности в конечностях.

- Менингеальные признаки выраженного характера.

Последствия такой травмы бывают очень серьезными. При этом большинство неврологических симптомов крайне медленно поддаются обратному развитию. На восстановление пациента может уйти полгода и даже больше. Нередко грубые двигательные и психические нарушения сохраняются в течение долгого времени, а в ряде случаев становятся причиной инвалидности.

Основные последствия ушиба мозга

Чем может быть чреват ушиб головного мозга? Последствия такой травмы напрямую зависят от силы полученного удара. При ушибе легкой степени тяжелых осложнений практически никогда не наблюдается.

Травмы мозга средней степени также могут не отразиться на дальнейшей судьбе пациента. Особенно это касается тех случаев, если перелом черепа не возникает одновременно с субарахноидальным кровоизлиянием. Однако следует отметить, что для благоприятного исхода пострадавшему требуется полноценная терапия.

В ряде случаев такая травма не проходит бесследно. Ее последствиями могут стать посттравматическая гидроцефалия, посттравматический арахноидит, посттравматическая эпилепсия и энцефалопатия, а также синдром вегето-сосудистой дистонии.

Что касается тяжелого ушиба мозга, то он имеет наихудший прогноз. Примерно 30-50% такых травм заканчиваются летальным исходом.

Самые серьезные последствия

При получении тяжелого ушиба мозга среди выживших людей довольно высока вероятность возникновения следующих осложнений:

- воспаление (посттравматическое) мозговых оболочек (лептоменингит, арахноидит, пахименингит);

- эпилепсия;

- атрофия (посттравматическая) мозга, то есть уменьшение объема тканей мозга;

- рубцы в области оболочек и тканей мозга;

- гидроцефалия с внутричерепной гипертензией;

- кисты ликворные;

- порэнцефалия посттравматическая;

- ликворея при наличии перелома черепа.

Все перечисленные состояния проявляются двигательными расстройствами, которые затрудняют передвижение и самообслуживание, а также нарушениями координации, речи, психическими нарушениями, частыми головными болями, снижением интеллекта, судорожными припадками и головокружением. В таких случаях пациентам определяют группу инвалидности, так как они утрачивают всякую трудоспособность.

Диагностика, лечение

Кроме клинического осмотра, а также обстоятельств полученной травмы, важную роль в постановке диагноза играет КТ. В ходе такого исследования специалисты способны обнаружить малейшие изменения в головном мозге, а также дифференцировать его ушибы и сотрясения, выявить степени тяжести, определить переломы черепа и субарахноидальное кровоизлияние.

Лечение такой травмы следует проводить только в условиях стационара. Чаще всего при подобном поражении мозга применяют консервативную терапию. Хотя иногда пациента могут нуждаться и в хирургическом вмешательстве. Основным критерием, который определяет объем оказания медпомощи, является степень тяжести травмы.

Источник