Противопоказания при аневризме межпредсердной перегородки

Аневризма МПП (аббревиатура МПП расшифровывается как — межпредсердная перегородка) – это аномалия, характеризующийся образованием выпячивания в перегородке между предсердиями. Она относится к малым порокам.

Эта патология встречается и у взрослых и детей, может длительное время не проявляться клинической симптоматикой и обнаруживаться случайно, во время объективного инструментального исследования.

Чем дольше это патологическое изменение остается не диагностированным, тем выше вероятность развития негативных последствий.

Особенности заболевания

Основным диагностическим критерием аневризмы межпредсердной перегородки является размер выпячивания, превышающий 10 мм. Диагноз может устанавливаться при размерах образования и менее 10 мм на основании выявленного нарушения гемодинамики (ток крови), а также комбинации с другими пороками сердца (пролапс или прогиб клапанов). Прогноз заболевания благоприятный.

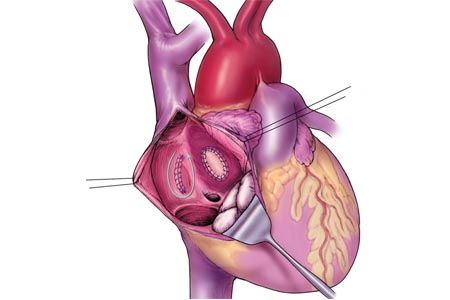

Схематичное изображение

Схематичное изображение

При небольших размерах выпячивания специальные терапевтические мероприятия не проводятся, так как нет нарушений гемодинамики. На фоне выполнения профилактических рекомендаций в отношении предотвращения развития сердечно-сосудистой патологии — ограничений в продолжительности жизни у пациентов с патологией нет.

Спонтанный (самопроизвольный) разрыв выпячивания регистрируется в 10% случаев у взрослых людей, обычно после перенесенного миокардита или других заболеваний сердца, спровоцировавших снижение прочности тканей перегородок.

Врожденный порок сердца (ВПС) в виде аневризмы МПП встречается редко (менее 1% случаев у новорожденных детей). Он регистрируется одинаково часто у мальчиков и девочек. Отдельно выделяется приобретенная патология, которая диагностируется у взрослых людей после перенесенной патологии сердца (инфаркт миокарда, миокардит, кардиомиопатия).

Как она формируется?

В зависимости от происхождения, выделяется врожденная и приобретенная аневризма перегородки между предсердиями. Врожденная аномалия формируется уже в детском возрасте, а приобретенная развивается вследствие воздействия провоцирующих факторов у взрослого человека.

Врожденная

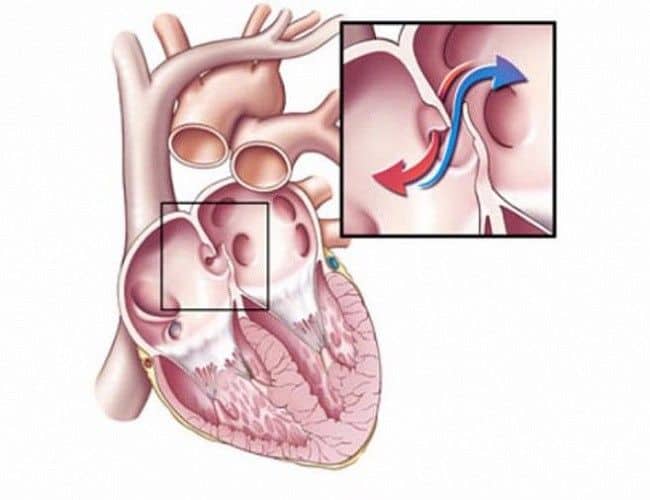

Формирование аневризмы у плода имеет определенные особенности. Она может сочетаться с нарушением заращения овального окна (сообщение в межпредсердной перегородке), которое обеспечивает сброс крови из правого круга кровообращения в левый. Это связано с тем, что легкие еще не выполняют свою функцию.

После первого вдоха включается правый круг кровообращения. В течение первых нескольких дней или недель после рождения диаметр овального окна уменьшается, происходит заращение (длительность периода заращения овального окна индивидуальна для каждого человека), на месте которого остается небольшое углубление. При воздействии различных причин процесс заращения нарушается, вследствие чего соединительная ткань имеет меньшую прочность, где со временем образуется выпячивание.

Достоверная причина развития аневризмы на сегодняшний день остается невыясненной.

Выделяется несколько провоцирующих факторов, к которым относятся:

- наследственная предрасположенность;

- вредные привычки у родителей;

- перенесенные инфекционные заболевания во время беременности (токсоплазмоз), воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды (ионизирующее излучение, токсины).

Врожденная аневризма может иметь изолированное происхождение. При этом локализация овальной ямки и выпячивания в перегородке часто не совпадают. Механизм развития обычно связан с первичным нарушением гемодинамики в сердце, следствием которого является формирование выпячивания в области повышенного давления крови.

Приобретенная

Механизм развития приобретенной аневризмы перегородки включает ослабление тканей перегородки с последующим формированием выпячивания. Оно является следствием воздействия провоцирующих факторов (перенесенный инфаркт миокарда, миокардит, кардиомиопатия).

Механизм развития в виде таблицы:

| Происхождение | Патогенез |

| Изолированная врожденная аномалия | Выпячивание формируется вследствие нарушения гемодинамики в детском возрасте |

| Аномалия, сочетанная с пороками развития овального окна | Нарушение заращения овального окна провоцирует формирование выпячивания |

| Приобретенная аневризма | Развивается у взрослых людей вследствие ослабления тканей перегородки, которое провоцирует перенесенный инфаркт миокарда, миокардит, кардиомиопатия |

Так как приобретенная аневризма перегородки между предсердиями в большинстве случаев является результатом перенесенного инфаркта миокарда, то она разделяется на несколько видов:

- Острая аневризма – образование формируется в течение 14 дней после перенесенного инфаркта. Она сопровождается ухудшением состояния человека с лихорадкой, аритмией (нарушение ритма сокращений), повышением количества лейкоцитов в единице объема крови.

- Подострая аневризма – аномалия развивается в течение 3-6 недель, выпячивание является следствием нарушения процесса формирования соединительнотканного рубца в области погибших миокардиоцитов. Характеризуется постепенным развитием недостаточности сердца с одышкой, повышенной утомляемостью, отеком мягких тканей с преимущественной локализацией на ногах.

- Хроническая аневризма – формирование выпячивания в перегородке между предсердиями происходит в период времени, превышающий 6 недель, и сопровождается постепенным усилением симптоматики застойной сердечной недостаточности.

Деление на виды дает возможность спрогнозировать дальнейшее течение патологии, а также подобрать наиболее адекватную терапию.

Что при этом происходит?

Межпредсердная перегородка в норме не должна иметь искривление, превышающее 5 мм.

Соответственно, если аневризма больше этого размера, то ее появление может приводить к следующим нарушениям:

- Сдавливание клапанного аппарата – при локализации выпячивания в нижних отделах межпредсердной стенки может сдавливаться трехстворчатый или митральный клапан.

- Недостаточный отток крови с неполным опорожнением предсердия, повышением давления в нем, приводящий к изменению гемодинамики в левом или правом желудочке.

- Повышение давления крови в правом кругу кровообращения с ухудшением насыщения крови кислородом и развитием гипоксии. Оно обычно развивается вследствие аневризмы, сочетанной с неполным заращением овального окна.

- Формирование тромбов, спровоцированное изменением тока крови в области аневризмы – кровяные сгустки могут отрываться, попадать в общий кровоток, закупоривать артериальные сосуды с развитием тяжелых осложнений, к которым относится инфаркт миокарда, инсульт головного мозга.

По патогенезу последствий выделяется аневризма со сбросом крови (обычно в комбинации с незаращенным овальным окном) и без него (гемодинамика в сердце имеет небольшое изменение).

Формы

В зависимости от направления выпячивания выделяется несколько форм аномалии:

- L-тип – прогибание направлено влево (в сторону левого предсердия).

- R-тип – выпячивание направлено вправо.

- S-тип – выпячивание имеет S-образную форму, оно одновременно частично направлено в левое и правое предсердие.

В зависимости от направления выпячивания врач может спрогнозировать возможное развитие изменений в митральном или трехстворчатом клапане.

Отдельно выделяется форма аневризмы, сочетанная с другими аномалиями (пороки клапанов, дефект овального окна). При ней нарушения гемодинамики более выражены, повышается риск развития осложнений, а также усиливаются проявления развития сердечной недостаточности.

Как можно заподозрить?

При небольших размерах аневризмы, часто никаких симптомов не наблюдается. По мере увеличения образования с изменением гемодинамики в сердце возможно появление следующих клинических проявлений, которые помогут заподозрить наличие патологии:

- Тахикардия – учащение сокращений сердца, которое чаще регистрируется при выпячивании в правое предсердие.

- Признаки застоя крови в малом кругу, которые развиваются независимо от возраста и являются результатом комбинации с неполным заращением овального окна. К ним относятся — одышка, аритмии, цианоз (синюшное окрашивание) кожи, частое развитие воспаления бронхов и легких.

- Признаки нарушения гемодинамики, которые чаще развиваются в подростковом возрасте и спровоцированы ростом тела, изменением функционального состояния эндокринной системы – повышенная утомляемость, появление чувства дискомфорта в груди, аритмия, частые головокружения.

- Симптомы сердечной недостаточности у взрослых – одышка, отеки периферических тканей (преимущественно развиваются на ногах ближе к вечеру), периодический влажный кашель, который имеет приступообразный характер. Признаки обычно появляются на фоне развития подострой или хронической аневризмы после перенесенного инфаркта миокарда.

Появление признаков изменения работы сердца и сосудов требует консультации с врачом.

Диагностика

Так как клинические проявления аневризмы могут отсутствовать или быть неспецифическими, то основная роль в выявлении патологии принадлежит методикам объективной диагностики:

- ЭхоКГ (эхокардиография) или УЗИ сердца – эталонная методика исследования, которая позволяет визуализировать перегородку и изменения в ней. Вариантом является чреспищеводная эхокардиография (ЧП ЭхоКГ), дающая возможность визуализировать минимальные изменения. Эхокардиография обязательно назначается новорожденным детям при выслушивании шумов в сердце врачом.

- Допплерография – ультразвуковое исследование, при помощи которого выявляются нарушения гемодинамики.

- ЭКГ (электрокардиография) – функциональное исследование сердца.

- Компьютерная томография – рентгенологическая методика визуализация в структурах сердца, обладает высокой разрешающей способностью.

Также врач при необходимости назначает другие методы лабораторного, инструментального и функционального исследования.

Как лечить?

При формировании порока без сброса крови, а также при размере выпячивания менее 10 мм специальные терапевтические мероприятия не назначаются. Пациент наблюдается у врача кардиолога (диспансерный учет) с выполнением общих и диетических рекомендаций.

В случае более серьезного выпячивания назначаются комплексное лечение, которое включает медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство.

Медикаментозное лечение

Для лечения могут использоваться лекарственные средства нескольких фармакологических групп:

- Средства для повышения артериального давления (кофеин-бензоат натрия).

- Препараты калия и магния, улучшающие сократительную функцию сердца (Панангин).

- Витаминные препараты с повышенным содержанием витаминов группы В (Нейровитан).

- Антиаритмические средства (Панангин).

- Сердечные гликозиды (Дигоксин).

Выбор препаратов и их дозировки осуществляет только лечащий врач.

Оперативное лечение

Основными медицинскими показаниями для выполнения операции являются выраженные изменения гемодинамики (сброс крови), а также наличие других сопутствующих пороков сердца.

Ход операции включает выполнение нескольких этапов:

- Обеспечения доступа.

- Иссечение измененных тканей.

- Пластика с закрытием отверстия.

Перед назначением оперативного вмешательства врач исключает наличие абсолютных (тяжелая декомпенсированная сердечная недостаточность) и относительных (возраст ребенка, наличие острых инфекционных заболеваний, обострение хронической соматической патологии) противопоказаний.

Изменение образа жизни

Ведение правильного образа жизни является основным направлением успешной профилактики сердечно-сосудистых нарушений, оно же применятся и как дополнение к лечению.

Необходимы:

- Достаточная физическая активность для укрепления сердца и сосудов с исключением чрезмерных нагрузок.

- Рационализация режима труда и отдыха – через каждые 40 минут умственной работы рекомендуется делать перерыв. Сон должен быть не менее 8-ми часов в сутки.

- Отказ от вредных привычек у взрослых людей (курение, систематическое употребление алкоголя влияет на сосуды и гемодинамику, провоцирует увеличение выпячивания).

- Ограничение воздействия стрессов, чрезмерных умственных нагрузок.

- Своевременное выявление и лечение хронических патологий.

ВАЖНО! Дозированные физические нагрузки по полчаса в день позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии на целых 30%.

Диета

Выполнение диетических рекомендаций дает возможность избежать других заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь), которые могут спровоцировать осложнения, а также укрепить ткани межпредсердной перегородки.

Они включают:

- Ограничение жирной, жареной пищи, сладостей.

- Отказ от спиртосодержащих напитков.

- Повышение в рационе питания объема растительной пищи (овощи, фрукты) и нежирных сортов мяса (курица, кролик).

- Частое употребление пищи (не менее 5-ти раз в день) небольшими порциями.

- Ужин за 4 часа до сна.

Беременность и роды

Беременность противопоказана при аневризме в комбинации с другими пороками. В остальных случаях беременная женщина просто становится на учет к врачу гинекологу и кардиологу. Ей назначаются периодические исследования сердца (ЭХО-КГ, ЭКГ).

Если в течение беременности были обнаружены изменения гемодинамики — естественные роды противопоказаны (высокая нагрузка на сердце), назначается кесарево сечение.

Возможные осложнения

При наличии патологии не исключается развитие следующих осложнений:

- Нарушение ритма сокращений сердца.

- Формирование тромбов с последующей тромбоэмболией и закупоркой артерий (причина инсульта головного мозга, инфаркта миокарда).

- Разрыв аневризмы с резким нарушением гемодинамики (сброс крови между камерами сердца).

- Сердечная недостаточность.

- Хроническое снижение артериального давления.

Профилактика и прогноз

Первичная профилактика проводится у здоровых людей с целью предотвращения развития приобретенной аномалии. Она включает изменение образа жизни (достаточная двигательная активность, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек), а также выполнение диетических рекомендаций (отказ от жирной, жареной пищи, употребление овощей, фруктов, диетического мяса).

Если у ребенка диагностировано наличие выпячивания, то он обязательно становится на учет к врачу кардиологу, который следит за динамикой изменений образований. В этом случае профилактические мероприятия направлены на предотвращение осложнений. Врач определяет диапазон возможных физических нагрузок для ребенка. Рекомендуется 1 раз в год проходить санаторно-курортное оздоровление, избегать стрессов, высыпаться.

Прогноз обычно благоприятный. Небольшие размеры выпячивания и отсутствие других изменений не влияют на продолжительность и качество жизни человека. Своевременное и адекватное лечение более тяжелых форм патологии позволяет избежать развития сердечной недостаточности.

Автор статьи: Дмитриева Юлия (Сыч) – В 2014 году с отличием окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского. В настоящее время работает врачом-кардиологом 8 СГКБ в 1 к/о.

Источник

Аневризма межпредсердной перегородки (МПП) — это не очень часто встречающаяся аномалия, относящаяся к малым порокам сердца. При данном заболевании в области перегородки, разделяющей предсердия, формируется выпячивание, не сопровождающееся или сопровождающееся нарушением гемодинамики. Такая патология встречается как у взрослых людей, так и у детей. В подавляющем большинстве случаев она имеет бессимптомное течение и не влияет на качество жизни пациента. В этой статье мы поговорим о причинах, возможных осложнениях и методах диагностики аневризмы МПП.

Причины аневризмы межпредсердной перегородки

В соответствии со стандартами, аневризма межпредсердной перегородки устанавливается тогда, когда размер выпячивания составляет 10 и более миллиметров. Однако данный диагноз может иметь место и при меньших размерах образования при условии наличия проблем с гемодинамикой или обнаружения каких-либо других пороков сердца.

В 2019 году были опубликованы результаты работы ученых из Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Цель исследования заключалась в изучении частоты встречаемости аневризмы межпредсердной перегородки по данным трансторакальной эхокардиографии среди пациентов старшей возрастной группы терапевтического стационара. В результате удалось установить, что аневризма МПП у пациентов терапевтического стационара старше 40 лет выявляется в 1,34% случаев.

Аневризма МПП может быть врожденной или приобретенной. Спровоцировать возникновение врожденной формы могут такие факторы, как:

- Наследственная предрасположенность;

- Курение и злоупотребление алкоголем во время беременности;

- Перенесенные инфекции во время вынашивания ребенка;

- Прием тератогенных лекарственных препаратов и другие неблагоприятные внешние воздействия.

Что касается приобретенной формы, ее развитие связано с истончением какого-либо отдельного участка межпредсердной перегородки с последующим образованием выпячивания. Спровоцировать патологические изменения могут перенесенный инфаркт миокарда, воспалительные процессы со стороны сердца, кардиомиопатии и так далее.

Возможные осложнения при аневризме МПП

Несмотря на то, что чаще всего аневризма МПП не несет серьезной угрозы для больного человека, в отдельных случаях риск развития неблагоприятных последствий все-таки есть. К возможным осложнениям относятся:

- Нарушение ритма сердечных сокращений;

- Разрыв образовавшегося выпячивания с резким нарушением внутрисердечной гемодинамики;

- Артериальная гипотония;

- Сердечная недостаточность и многое другое.

Основные методы диагностики

В связи с тем, что какие-либо симптомы при аневризме МПП чаще всего отсутствуют или не являются специфичными, ведущая роль в плане диагностики отводится инструментальным методам. Наиболее информативным исследованием, позволяющим визуализировать патологические изменения в перегородке, является эхокардиография (УЗИ сердца). Дополнительно назначаются:

- Электрокардиографическое исследование;

- Компьютерная томография;

- Допплерография.

Использованы фотоматериалы Shutterstock

- Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Эхокардиография. 2-е издание / Рыбакова М.К., Алехин М.Н., Митьков В.В.. – 2008

- Малые аномалии сердца и диспластические фенотипы / Земцовский Э.В., Малев Э.Г. – 2012

- Аневризма межпредсердной перегородки у пациентов старших возрастных групп терапевтического стационара / Рязанцева О.В., Ленкова Н.И., Остроумова О.Д. и др. // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. = 2019

Источник

Выпячивание перегородки, разделяющей правое и левое предсердие (там, где она самая тонкая) более чем на один сантиметр называют аневризмой, но в кардиологической практике деформации меньшего размера часто также относят к заболеванию, особенно, если это становится причиной негативных проявлений. Искривление МПП не угрожает жизни, поэтому его относят к малым сердечным аномалиям. В большинстве случаев пациенты динамически наблюдаются, но некоторым приходится пройти хирургическое лечение.

Аневризма межпредсердной перегородки

Механизмы формирования

Заболевание довольно редкое – не более одного процента среди общей популяции. Люди обеих полов страдают в равной степени, чаще дети (80% от общего числа заболевших) и пожилые люди.

По форме искривления различают несколько вариантов: влево (L), вправо (R) и S-образное (R-L – сначала вправо, а потом влево и L-R – наоборот.). Последнее является более опасным.

В межпредсердной перегородке может иметься отверстие (через которое осуществляется выброс крови в правое предсердие), а может отсутствовать. По происхождению патологии бывают двух видов, они будут описаны ниже (более подробно об этом можно посмотреть на размещенном видео в этой статье).

Врожденная патология

Аневризма межпредсердной перегородки у взрослых

Заболевание диагностируется у маленьких детей, как правило, при профилактическом медицинском осмотре.

Формирование аневризмы МПП происходит еще в утробе и обуславливается:

- наследственной предрасположенностью;

- патологиями эмбриогенеза или инфекционными инвазиями;

- наличием пагубных привычек у матери или сильных эмоциональных потрясений во период вынашивания.

Патогенез бывает:

- Системный. В этом случае деформационные преобразования соединительной ткани формируются в различных органах: почки, ЦНС, глаза, сосуды и так далее.

- Местный (изолированный) – поражение касается исключительно межпредсердной перегородки, что регистрируется существенно реже, нежели в первом случае.

При развитии плода в МПП имеется овальное окно, предназначенное для переброса крови из левого предсердия в соседнее. Это нужно, чтобы она не попадала в легочный круг пока нет дыхания.

После того, как у ребенка начнут дышать легкие, овальное окно затягивается и через него больше не осуществляется гемоциркуляция. В противном случае, когда не происходит нормального срастания, перегородка закрывается соединительной тканью, могущей прогибаться в какую-либо сторону, или в ней остаётся отверстие.

В первом случае образуется аневризма. Иногда патология формируется у более взрослых детей, что связано с медленным или запоздалым затягиванием овального окна.

Чаще аневризма МПП носит врожденный характер и диагностируется в первые годы жизни

Приобретенная форма

Такая патология чаще наблюдается у взрослых людей, которым исполнилось 50 и более лет. Ее образование может быть сопряжено с перенесенным инфарктом или следствием старческих анатомических деформаций в организме.

Клиническая картина

Признаки наличия аномалии скрыты и проявляются очень слабо. Чаще всего симптоматика становится более выраженной к трем годам. Это хорошо заметно в сравнении с другими детьми одинакового возраста.

В этом случае характерно:

- меньший вес;

- отставание в развитии;

- частое инфицирование респираторными вирусами.

По мере взрослении признаки становятся сильнее:

- половое развитие замедленно;

- в груди возникает дискомфорт или даже боль;

- нарушается сердечная ритмика (аритмия);

- наблюдается бледность кожных покровов, иногда регистрируется цианоз дистальных отделов конечностей;

- появляется отдышка при физической нагрузке, но тоже может происходить при переживаниях или сильном умственном труде.

Пульс становится реже и регистрируется понижение артериального давления по причине некоторых атрофических изменений сердечной мускулатуры. При аускультации можно услышать отклонения от нормы в систолическом тоне.

Важно. В подростковом или даже более старшем возрасте не исключается разрыв аневризмы (не путать с разрывом сердца), о чем свидетельствует резкий болевой приступ, стихающий постепенно. Данный факт не приводит к смерти человека.

По мере взросления клинические признаки носят следующий характер:

- больной жалуется на чувство усталости, он часто испытывает слабость, что характерно даже без физической нагрузки;

- человека постоянно мучит неопределенный дискомфорт, постоянно ощущается, где находится сердце, что создает определенные неудобства;

- тяжелый физический труд сопровождается одышкой и затрудненным дыханием.

Обычно рано или поздно прободение на месте овального окна заменяется соединительной тканью. Человек может прожить довольно долгую жизнь, но при условии, если будет соблюдаться инструкция, выданная врачами насчет ограничений по определенным видам деятельности.

У взрослых аневризму МПП довольно трудно определить. Даже когда человек приходит к врачу, он может не быть направлен на полноценную диагностику из-за стертой симптоматики, обусловленной приспособительными особенностями организма и адаптации к предлагаемым нагрузкам.

Взрослым следует указать врачу-кардиологу на такие симптомы:

- синдром постоянной усталости;

- при физической работе осложнен вдох, есть одышка и усиленное сердцебиение;

- ощущение сердца.

Важно. Когда у ребенка есть аневризма МПП, но он не испытывает трудностей, а характерные клинические симптомы не проявляются, то в этом случае школьник может заниматься на уроках физкультуры по обычной программе.

Диагностика

Фото аневризмы МПП, сделанное при помощи УЗИ

У детей выявление аневризмы межпредсердной перегородки выявляется без особых трудностей, у взрослых, когда прогрессирует растяжение отверстия, часто ее замечают уже в достаточно зрелом возрасте. В первой таблице указаны основные способы обследования.

Таблица 1. Диагностика аневризмы МПП:

| Метод | Характеристика |

УЗИ сердца | Исследование позволяет визуализировать искривление перегородки между предсердиями. При отсутствии сообщения в овальном окне различимы характерные завихрения движения крови вблизи аневризмы. Возможно, обследовать состояние клапанной системы. |

ЭКГ | Электрофизиологическая диагностика показывает чрезмерную нагрузку на правую часть органа и изменения ритмики. |

Рентген груди | При наличии аневризмы МПП на фото можно различить «пульсацию легочных корней», что выступает в качестве специфического признака. |

Обратите внимание. Рентген и электрокардиограмма эффективны только при наличии открытого овального окна, в противном случае их нельзя считать информативными.

В качестве дополнительных инструментальных обследований для уточнения определенных нюансов проводятся:

- УЗИ: чрезпищеводное или трансторакальное;

- катетеризация камер;

- МРТ или КТ.

Осложнения

Довольно часто аневризма межпредсердной перегородки не отличается тяжелым течением. С ней люди могут жить спокойно (с определенными ограничениями), особенно, если величина патологии не отличается существенными размерами.

Но у взрослых пациентов возможны следующие нарушения здоровья:

- Изменение скорости сердечных сокращений (чаще аритмии).

- Тромбоэмболические осложнения. Вероятность формирования тромбов возрастает при сообщении между предсердиями, что обуславливает образование завихрений крови. Тромбы опасны, когда они доставляются в головной мозг, то провоцируют инсульт, который может повлечь за собой летальный исход.

- Артериальную гипотензию – хроническое понижение давления при больших размерах патологии.

- Нарушение целостности МПП.

Заметка. Разрыв межпредсердной перегородки (причины указаны в табл. 2) при аневризме не становится причиной смерти человека, потому что в предсердиях уровень кровяного давления ниже, нежели в желудочках. Но подобное явление существенно ухудшает состояние больного – развивается сердечная недостаточность (1 ст.), негативные проявления которой существенно затрудняют привычный образ жизни.

Таблица 2. Причины разрыва МПП в месте искривления:

| Негативный фактор | Пояснение |

Размер | Чем больше площадь аневризмы, тем выше вероятные риски нарушения ее целостности. |

Физические нагрузки | Причиной такой травмы чаще становятся резкие тяжелые или интенсивные нагрузки для неподготовленного человека. У лиц с регулярными дозированными тренировками подобное происходит значительно реже. |

Вредные привычки | Табакокурение, пристрастие к алкогольным и энергетическим напиткам, частое потребление пищи, приготовленной в ресторанах быстрого питания (лишний вес также вреден) повышают риски прободения МПП. |

Стрессы и повышенный эмоциональный фон | Это более характерно для подростков, на которые ложится нагрузка при гормональной перестройке. К этому добавляется излишняя эмоциональность, неудержимость в активном отдыхе (спорт, дискотеки и т. д.), хроническое недосыпание и различные переживания, характерные для подросткового периода. |