Противопоказания при переломах костей верхних конечностей

Перелом руки – один из наиболее частых видов переломов, встречающихся в быту. Очень важно уметь оказывать первую помощь. Самым важным является вовремя иммобилизовать руку, иначе закрытый перелом может превратиться в открытый. Для иммобилизации к руке необходимо приложить шину и зафиксировать. В качестве шины можно использовать подручные материалы: доску, фанеру, толстую ветку и тд. Существуют несколько разновидностей шин, подбирать которые необходимо в зависимости от вида перелома.

Лестничная шина Крамера изготавливается из проволоки. Ее необходимо накладывать поверх одежды. Шину моделируют по здоровой руке, а затем накладывают на поврежденную конечность. Важно, чтоб шина охватывала два сустава.

Пневматические шины представляют собой герметичные камеры, внутрь которых помещается конечность. Различают три основных типа пневматических шин – для кисти и предплечья, для стопы и голени и для бедра. Этот тип шин прост в применении и наиболее часто используется не только сотрудниками «скорой помощи», но и службами МЧС, медицины катастроф, в спортивной медицине. Эти виды шин можно использовать не только при переломе, но и при ушибах, кровоизлияниях, повреждениях суставов.

При сильной боли можно принять анальгезирующий препарат – анальгин, кеторол, ибупрофен. Руку с шиной подвесить в согнутом в локте положении. При развитии болевого шока – то есть реакции организма на боль, при которой страдает нервная и сердечно-сосудистая система, важно принять незамедлительные меры. В противном случае, такое состояние может привести к смерти. Важно оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой помощи. О развитии болевого шока у пострадавшего свидетельствуют спутанность сознания, заторможенность, бледность, понижение температуры тела, снижение тонуса мышц, больной не понимает, что с ним происходит. На следующей стадии снижается артериальное давление до 90-100 мм рт.ст, учащенный пульс до 120 уд. в мин., холодный пот.

Пострадавшего с симптомами болевого шока необходимо согреть с помощью грелок, одеял, отпоить горячим чаем. При рвоте или ранениях брюшной полости пить запрещено.

Транспортировать пострадавшего можно только после устранения симптомов шока.

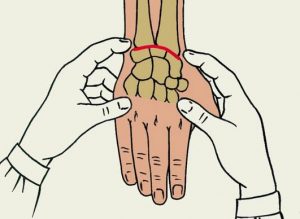

При открытом переломе руки в первую очередь необходимо остановить кровотечение. Для этого необходимо наложить жгут на область выше раны. Жгут представляет из себя прочную резиновую полоску. Жгут накладывают на 30-40 минут, в зависимости от состояния человека, времени года. Более длительное наложение может быть чревато некрозом, ведь конечность по сути отключают от кровотока, что может быть чревато развитием кислородного голодания. Что делать если под рукой не оказалось жгута? Можно наложить импровизированное средство, например, кусок ткани, ленты, веревки, собственный ремень и др.

Существуют две разновидности жгутов – ленточные и воронкообразные. Ленточный жгут – это небольшой отрезок ленты из резины. На нем могут быть нанесены отверстия для кнопок, или кнопки, которые позволяют его застегнуть.

Воронковые жгуты обычно используются в экстремальных условиях. Они представляют собой широкую синтетическую ленту, застегивающуюся с помощью липучки, которая обеспечивает надежную фиксацию. Часто такие жгуты снабжены медицинским маячком, который отслеживает время наложения.

Рану обработать антисептиком для того, чтобы предупредить попадание инфекции. После остановки кровотечения и обработки раны руку необходимо зафиксировать.

Источник

Содержание статьи

Перелом лучевой кости руки чаще всего случается при падениях с приземлением на дистальный отдел выпрямленной руки. Травма характерна для женщин старшего возраста, организм которых испытывает гормональную перестройку в связи с наступлением периода менопаузы. Нарушение целостности кости предплечья сопровождается острой болью, выраженным отеком и двигательной дисфункцией. Травма подтверждается результатами рентгенографии, лечится оперативным и консервативным способом.

Краткая характеристика

Предплечье состоит из лучевой и локтевой кости. Несмотря на то, что локтевая кость в два раза толще, переломы лучевой кости встречаются гораздо чаще. Привычной локализацией является область около лучезапястного сустава. Диафизарные повреждения и травмы в области локтевого сочленения занимают 5% от общего числа случаев травматизации кости.

В практической травматологии различают два вида травм луча. Каждый из них назван именем ученого медика, который впервые описал это состояние:

- Смита – разрушение костной структуры в момент сгибания на участке, который граничит с лучезапястным суставом. Причиной является падение с упором на тыльную область кисти, в момент травмы согнутую на себя.

- Путо-Коллеса – разлом кости предплечья на 3 см выше запястья при приземлении на раскрытую ладонь. Данный вид травмы является обратным в сравнении с переломом Смита и встречается гораздо чаще, чем аналогичная травматизация в противоположную сторону.

Пострадавшие с переломом лучевой кости составляют около 16 % от всех пациентов, обратившихся в травматологическое отделение.

Причины возникновения

Чаще всего такие травмы появляются в результате непрямого воздействия или удара:

- интенсивное внешнее воздействие или падение на основание разогнутой ладони;

- сильный удар или перенос веса всего тела в момент приземления на тыльную сторону кисти.

Кроме прямых причин, к нарушению костной структуры приводят патологические изменения в организме:

- остеопороз – хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется нарушением минерального состава кости, приводящее к их хрупкости;

- остеомаляция – вымывание микроэлементов с дальнейшим размягчением;

- остеомиелит – гнойно-некротическое поражение костей;

- инфекционное заражение туберкулезом;

- онкологические разрастания.

Косвенно патологию провоцирует ожирение, гормональные и обменные нарушения, эндокринные патологии и общая нетренированность мышечной системы.

Разновидности

Если разлом кости происходит под воздействием чрезмерного внешнего воздействия, при падении, сжимании или скручивании кисти, такой перелом называется травматическим.

Когда тяжелое повреждение повлекла неадекватная по силе травма, предполагается осложненность заболеванием, которое снижает характеристики прочности кости. Такой вид травмы называют патологическим.

Учитывая целостность кожного покрова, выделяют:

- Открытый – повреждена кожа и мышца, нередко в процесс вовлекается соединительная ткань (разрыв связок, сухожилий), кровеносные сосуды, нервные окончания и крупные стволы.

- Закрытый – края костных отломков не разрывают поверхностный слой кожного покрова, но прощупываются. Повреждение может сопровождаться небольшими ссадинами и порезами.

Полные переломы, когда лучевая кость разделена на две отдельные части, осложняются кровотечением и разрывом мышечных волокон, которые «растягивают» костные отломки, вызывая смещение. Неполными называют трещины кости и надломы.

По направлению линии повреждения встречаются:

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- продольные;

- оскольчатые;

- в форме буквы «Т»;

- вколоченные, когда один костный отломок «входит» в другой.

В зависимости от анатомической локализации перелом лучевой кости делится на:

- диафизарные – в середине кости;

- повреждение головки и шейки лучевой кости внутри суставов;

- поражение шиловидного отростка.

Клинические признаки

Тяжелая травма кости приводит к развитию выраженной симптоматической картины. Пострадавший испытывает интенсивный болевой симптом в месте разлома, иррадиирующий по направлению к плечевому суставу. Болевой импульс усиливается даже при попытке напрячь мышцы руки. Особенной интенсивностью отличается болезненность при переломе в области локтевого сустава, причиной которого может стать дорожно-транспортное происшествие, спарринги в спортивной борьбе, действия насильственного характера.

Место повреждения увеличивается в размере за счет отека мягких тканей. После травмы межклеточная жидкость скапливается, вызывая дополнительные болевые ощущения. Вокруг очага травматизации происходит подкожное кровоизлияние при закрытом виде травмы. Кровоподтеки появляются в течение нескольких дней.

Если через кожу просматривается пульсация, значит, кровотечение продолжается. При наружном кровотечении различают артериальный и венозный тип. При повреждении артерии алая кровь бьет фонтаном, венозное кровоизлияние представляет собой стекающую струю крови темного цвета. Опасным признаком считается цианоз (посинение) руки после кровотечения из вены.

Перелом лучевой кости руки сопровождается отсутствием двигательной функции в близлежащих суставах. Кисть может быть менять направление, которое противоречит нормальной физиологии и анатомическому строению верхней конечности. Все вышеперечисленные симптомы относятся к относительным, и могут сопровождать и другие виды травмы – вывихи и ушибы.

Проявления, являющиеся исключительными для перелома:

- патологическая подвижность в месте перелома;

- крепитация – костный хруст, который обнаруживается при пальпации;

- визуализация костных отломков под кожей или через открытую рану.

Отличительные признаки при разных видах переломах

- Смита – отклонение кисти в наружном направлении, при этом происходит одновременное смещение костей (отломок лучевой кости направлен к ладони).

- Коллеса – разгибательная травма приводит к деформации плечевого сустава, напоминающая штыкообразную форму. Травма сопровождается повреждением шиловидного отростка, а у пожилых и людей с повышенной хрупкостью костей происходит дробление в месте перелома.

Первая помощь

Оказание помощи пострадавшему начинается с этапа придания покоя поврежденной конечности. Целью иммобилизации является предотвращение дальнейшего травмирования и присоединения вторичных осложнений. Для этого травмированную руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом, и фиксирует близко к туловищу. При этом используется платок, шарф или косыночный бандаж.

Правильная иммобилизация способствует:

- уменьшению боли;

- снижению рисков разрыва мягких тканей и кожи при закрытой травме;

- предотвращение смещения костных отломков.

Если рана открытая, необходимо накрыть раневую поверхность стерильным перевязочным материалом. При этом двигать сломанную руку запрещено. При наличии украшений на пальцах, снять их, так как отечность, распространяясь на пальцы, приведет к нарушению микроциркуляции в передавленном кольцом месте.

Чтобы снизить болевой эффект, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты – Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак. Чаще всего используются таблетированные формы, в редких случаях – инъекционное введение в мышцу.

Уменьшить выраженность отека поможет прикладывание холодного предмета, предварительно обернутого тканью. Кроме сосудосуживающего эффекта, холод притупляет чувствительность болевых рецепторов. Воздействие не должно продолжаться более чем 15 минут, в ином случае возникает переохлаждение тканей. После проведения доврачебных действий, пострадавшего доставляют к травматологу.

Уточнение диагноза

Точно установить вид перелома лучевой кости, возможно после получения результата рентгеновского исследования. Для исключения ошибки обязательным условием является получение снимка в боковой и передней проекции. Такой метод не только подтверждает разлом кости, но и уточняет вид, локализацию травмы, наличие смещения и количество костных отломков. При недостаточной результативности дополнительно назначается магнитно-резонансная томография.

Лечебные мероприятия

Врачебная тактика может отличаться в зависимости от тяжести травмы, количества осложнений, места повреждения и общего состояния пациента. Несложный перелом лучевой кости, который не сопровождается присоединением вторичных осложнений, лечится ручной репозицией. При этом закрытый способ сопоставления костных отломков контролируется рентгенографией. Для закрепления фиксирующего эффекта накладывается гипс. Длительность иммобилизации определяется доктором и составляет 1-1,5 месяца.

При переломе шиловидного отростка (Гетчинсона) в большинстве случаев применяется открытая репозиция, которая требует мастерства хирурга и длительного курса обездвиживания. В таких случаях чаще используют ортез для лучезапястного отдела, снабженный металлическими пластинами. Материал, из которого изготовлен бандаж, не вызывает аллергии, что важно для больного, который должен находиться в нем длительное время.

Хирургическое вмешательство

Оперативное лечение проводится в следующих случаях:

- смещенный перелом с образованием мелких осколков;

- повреждение головки лучевой кости с выходом из суставной впадины;

- неправильное сращение костей;

- разрыв кровеносных сосудов, мышечной ткани, нарушение иннервации.

При сломе шиловидного отростка проводится операция. Хирурги фиксируют части кости пластинами, при чрезмерном раздроблении, когда не хватает костной ткани, проводится наращивание кости.

Способы оперативного лечения:

- Чрескожная фиксация отломков металлической конструкцией (спицами) отличается малой инвазивностью. Для манипуляции требуется немного времени, что уменьшает риски осложнений после анестезии. При лечении таким способом восстановительный период длится дольше.

- Репозиция открытым способом предполагает соединение частей кости через трепанационное окно. Через разрез кость «собирается» и укрепляется скобами, после чего накладываются швы.

Во время операции для укрепления лучевой кости на время этапов сращения применяется аппарат Илизарова. Металлоконструкция остается в руке и удаляется только после полного сращения. Спицы, как и гипс, снимается только после контрольного рентгенографического исследования.

Минусом оперативного лечения являются не только увеличение длительности реабилитации после травмы, но и вероятность послеоперационных осложнений. В большей степени это касается присоединения инфекционного фактора, что вынуждает проводить профилактический курс антибиотикотерапии.

Восстановительный период

Какое время понадобится, чтобы перелом лучевой кости руки сросся, зависит от тяжести травмы, способа ее лечения, возраста пациента, состояния его иммунной системы и скорости метаболических процессов. Длительность жесткой фиксации может варьироваться от 6 недель до 2 месяцев. Если перелом без признаков смещение, на соединение отломков уходит около 6 недель, при тяжелых травмах гипсовую повязку оставляют до 2 месяцев.

В каждом случае вопрос решается индивидуально. У пациентов молодого возраста процесс регенерации идет намного быстрее, чем у лиц преклонных лет. Большую роль играет наличие хронических заболеваний эндокринного характера и болезней, вследствие которых нарушаются обменные реакции в костной ткани. Кроме того, заживление может затянуться по вине самого пациента, который снимает гипс без разрешения врача.

После операции может сохраняться болевой синдром. Если болезненность незначительная, это не является патологическим признаком. В таком случае назначаются анальгезирующие препараты – Баралгин, Кетонал. Если через несколько дней боли не прекращаются и носят интенсивный характер, появляется подозрение на начало воспалительного процесса. После чего проводится дополнительное антибактериальное лечение с одновременным приемом препаратов, улучшающих иммунитет.

Реабилитация

Восстановление функциональности травмированной конечности лежит в основе реабилитационных мероприятий, которые проводятся в трех направлениях:

- массаж;

- физиотерапия;

- лечебная физкультура.

Массажная терапия назначается курсом. Длительность одного сеанса составляет примерно четверть часа. Физическое воздействие начинается с плечевого сустава и постепенно спускается к лучезапястному сочленению. Последним массажируется место вокруг травмы и кисть. При правильном выполнении восстанавливается работа мышц, эластичность связок и достигается легкий обезболивающий эффект.

Для сокращения периода восстановления, перелом лучевой кости лечат методами физиотерапевтического воздействия:

- внедрение кальция через кожу при помощи электрических токов ;

- импульсное магнитное поле;

- УВЧ – прогревание тканей;

- ультрафиолетовое излучение.

Разработать руку после перелома поможет комплекс лечебной гимнастики, который подбирается лечащим доктором совместно с инструктором ЛФК. Первые сеансы проводятся под присмотром профессионала, который покажет правильную технику лечебных движений и научит дозировать нагрузку.

Возможные осложнения

Вторичные патологии, которые может спровоцировать перелом лучевой кости, по времени появления можно разграничить на ранние и поздние. К осложнениям, возникающим сразу после травматизации, относят:

- снижение чувствительности, вследствие поражения нервного ствола;

- нарушение целостности сухожилий приводит к двигательной дисфункции пальцев;

- разрыв мышечных тканей;

- разрыв кровеносных сосудов со скоплением крови под кожей;

- инфицирование раны.

В поздний период могут сформироваться контрактуры, деформироваться рука, а также развиться гнойно-воспалительный процесс – остеомиелит.

Профилактика

Меры по предупреждению перелома заключаются в соблюдении осторожности во время спортивных тренировок, при работе на производстве и в быту. Выбор удобной обуви с нескользящей подошвой снизит риск падения на улице и в помещении. Чтобы предотвратить патологический перелом лучевой кости руки, нужно правильно питаться, своевременно проводить лечение заболеваний, которые снижают плотность костной ткани. Если травматизации избежать не удалось, нужно срочно обратиться в травматологический пункт для оказания квалифицированной помощи.

Источник

Методы оперативного лечения переломов костей. Показания, противопоказания

Оперативное лечение переломов имеет важное значение в сокращении сроков лечения переломов и снижении инвалидности. Оперативному лечению подвергаются 15-18% всех больных с переломами опорно-двигательного аппарата.

По статистике в России частота оперативного лечения переломов костей конечностей составляет 16%. Остальные 84% переломов лечатся консервативно. В последние годы повысились требования к быстрому восстановлению трудоспособности и сокращению сроков нахождения в стационаре. Эти условия выполняются совершенствованием оперативных методов лечения.

Оперативный метод лечения применяют по строгим показаниям, которые могут быть абсолютными и относительными. Операций по жизненным показаниям на костях конечностей не бывает, но для дальнейшей функции конечности выделяют абсолютные и относительные показания.

Абсолютные показания: 1) повреждение сосудисто-нервного пучка; 2) открытые переломы костей; 3) интерпозиция тканей между отломками.

Относительные показания: 1) угроза перфорации кожи костным отломком; 2) неудовлетворительный результат консервативного лечения (неудавшаяся репозиция, вторичное смещение костных отломков); 3) отрывные переломы с диастазом отломков; 4) поперечные переломы диафизов длинных трубчатых костей со смещением; 5) перелом шейки бедра; 6) перелом в сочетании с вывихом; 7) замедленная консолидация перелома; 8) ложный сустав; 9) неправильно сросшиеся переломы с нарушением функции конечности.

Противопоказания к операции: 1) общее тяжелое состояние больного (травматический шок, отягощенный анамнез, психоз, крайне престарелый возраст, грубые нарушения функций жизненно важных внутренних органов); 2) неподготовленные к операции кожные покровы (выраженные гематомы, тяжелый посттравматический отек, ссадины, мацерации кожи, пролежни); 3) несогласие больного на операцию. В случае бессознательного состояния больного вопрос об операции по жизненным показаниям проводится на основании консилиума врачей.

МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОНЕЧНОСТЕЙ.

Все методы оперативного лечения костей конечностей можно разделить на несколько видов:

1. Открытая репозиция костных отломков. Задачи ее состоят в обнажении места перелома, устранении интерпозиции тканей, сопоставлении, послойном ушивании тканей и наложении внешней фиксации, чаще всего, гипсовой повязки. При данном способе операции не применяется специальных фиксаторов. На современном этапе открытая репозиция не считается самостоятельным методом, так как не обеспечивает стабильной фиксации отломков в послеоперационном периоде. Отломки легко смещаются уже во время операции.

2. ОСТЕОСИНТЕЗ — оперативное соединение отломков при переломах и их последствиях. Главная цель операции — устранение смещения костных отломков, скрепление их до окончания срастания, восстановление формы и функции конечности.

В настоящее время при лечении переломов используются методы стабильного функционального биологического остеосинтеза, позволяющего сразу после операции приступить к активным движениям в ближайших к месту перелома суставах, добиваясь раннего восстановления функции. При внутрисуставных переломах остеосинтез должен обеспечить:

— правильное сопоставление и плотный контакт раневых поверхностей

— прочную (стабильную) фиксацию отломков

— создание адекватной межотломковой компрессии для усиления эффекта фиксации отломков.

Современные требования к остеосинтезу.

1) малотравматичность операции;

2) стабильная фиксация отломков, позволяющая не использовать наружную фиксацию гипсовой повязкой;

3) ранние движения в суставах и ранняя нагрузка на конечность;

4) сокращение срока нетрудоспособности.

При диафизарных и метадиафизарных переломах предпочтение отдается функционально-стабильному остеосинтезу, позволяющему удержать отломки при ограниченной или полной нагрузке, обеспечивая как минимум, возможность пассивных движений в сегменте, а как максимум — возможность активных движений в смежных суставах поврежденного сегмента с первых суток после операции. Остеосинтез должен быть малоинвазивным, позволяющим соединять отломки кости из ограниченных доступов или проколов кожи.

Выделяют следующие виды остеосинтеза костей:

1. Погружной металлоостеосинтез;

2. Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратами;

1. Погружной (внутренний) металлоостеосинтез.

Металлоконструкции обеспечивают удержание отломков рядом друг с другом и поэтому стабильность, исключающую микроподвижность в месте перелома. Имеются два основных направления в развитии внутреннего остеосинтеза: межфрагментарная компрессия и шинирование.

Компрессия обеспечивает высокую жесткость для простых типов переломов в каждом сегменте кости. При этом производится точная репозиция и жесткая фиксация, что обеспечивает раннюю подвижность и консолидацию перелома прямым (первичным) сращением кости. Причем возможны варианты либо статической (например, винтом), либо динамического компрессии отломков (динамический компрессирующий винт DHS при переломах вертельной зоны бедра).

Шинирование используемое при оскольчатых и многооскольчатых метадиафизарных и диафизарных переломах длинных трубчатых костей, не требует точной репозиции, поэтому уменьшает повреждение кости при оперативном вмешательстве и контакт с имплантатом. Создается эластичная фиксация, способствующая ранней консолидации в условиях жизнеспособной кости и мягких тканей. Относительная стабильность при шинировании приводит к формированию костной мозоли посредством непрямого (вторичного) сращения кости. Имплантат несет основную нагрузку и поддерживает анатомическую ось, длину и ротацию кости до достижения сращения.

Существует много приспособлений для удержания отломков. По отношению к костно-мозговому каналу различают шесть видов остеосинтеза.

1.1. Интрамедуллярный (внутрикостный) остеосинтез. Задачи этого оперативного лечения состоят в открытой репозиции костных отломков и фиксации их при помощи введения стержня в костно-мозговой канал. Стержень повторяет форму канала, плотно примыкая к его стенкам. Внутрикостный остеосинтез является одним из основных современных методов лечения переломов диафизов длинных трубчатых костей. Ранее широко использовались стержни Богданова, Кюнчера, ЦИТО (интрамедуллярные стержни без блокирования) и др. В настоящее время широко применяются интрамедуллярные стержни с блокированием, которые исключают возможности смещения и позволяют нагружать конечность, не дожидаясь сращения кости. Для лучшего контакта стержня с костью применяют рассверливание мозговой полости кости.

Интрамедуллярный остеосинтез с блокированием исключает неустойчивость костных отломков к ротационным нагрузкам, обеспечивает сохранение длины и оси поврежденного сегмента конечности при дозированной на1рузке. Недостатком является то, что нарушается внутрикостный кровоток и внутренний ростковый слой кости — эндост, что в целом, снижает репаративный потенциал кости. Сращение идет за счет образования периостальной мозоли.

1.2. Экстрамедуллярный (накостный) остеосинтез. Задачи его состоят в открытой репозиции костей и фиксации пластиной, расположенной снаружи кости. Используют различные пластины. Пластины фиксируют к кости посредством кортикальных и спонгиозных винтов. По биомеханическим условиям, создаваемым в области перелома, все пластины подразделяются на нейтрализующие? и ‘динамически компрессирующие. Нейтрализующие пластины используются только при оскольчатых и многооскольчатых переломах, при некоторых внутрисуставных переломах. При этом нагрузка распределяется на пластину. Возникает остеопороз в ненагружаемой зоне кости, снижается остеорепарация, повышается риск перелома пластины и винтов в этом месте.

Динамически компрессирующие пластины позволяют распределить нагрузку между костью и фиксатором и избежать недостатков

нейтрализующих пластин. Недостатком является нарушение кровообращения надкостницы. Еще большее нарушение возникает при использовании проволоки, возникают циркулярные удавки с нарушением трофики.

1.3. Остеосинтез винтами (кортикальный). Винтами соединяют отломки при около- и внутрисуставных, реже при диафизарных переломах, а также при остеосинтезе малых фрагментов. В качестве самостоятельного остеосинтеза винты, в особенности при фиксации отломков диафиза длинных костей, применять нецелесообразно.

1.4. Остеосинтез спицами. Спицы для внутреннего остеосинтеза применяют с целью диа- и трансфиксации. Диафиксация — соединение отломков двумя перекрещивающимися спицами, а трансфиксация — способ удержания отрепонированных отломков трансоссально проведенными спицами, закрепленными в гипсовой повязке. В настоящее время используется редко.

1.5. Остеосинтез проволокой. Проволочный шов имеет ограниченное применение, дл фиксации малых фрагментов, костных трансплантатов. При использовании проволоки возникают циркулярные удавки с нарушением трофики. Остеосинтез проволокой переломов диафиза длинных костей в виде самостоятельного способа фиксации недопустим.

1.6. Интраэкстрамедуллярный (сочетанный) остеосинтез. Фиксаторы помещают внутрь и снаружи костно-мозгового канала. Большое количество фиксаторов нарушает локальное кровообращение. Сращение происходит в те же сроки за счет хорошего сопоставления и отсутствии микроподвижности. Все металлические конструкции должны удаляться после сращения.

2. Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез.

Он является одним из современных прогрессивных и перспективных методов лечения. Осуществляется он с помощью аппаратов спицевых конструкций (аппараты Илизарова, Гудушаури, Волкова) и стержневых устройств.

В аппарате можно проводить сжатие отломков, а также растяжение. Если растяжение производить со скоростью 1 мм в сутки, то можно удлинять кость на необходимую величину. Метод дистракции используется при лечении больных с наиболее сложными переломами (оскольчатыми и многооскольчатыми диафизарными, эпи- и метафизарными переломми, включая огнестрельные), при ложных суставов, при переломах, осложненных гнойной инфекцией; позволяет наряду с восстановлением кости устранять контрактуру смежных суставов и различные виды деформации при последствиях травмы костей, восстанавливать длину поврежденной кости.

Основными преимуществами внеочагового чрескостного остеосинтеза являются:

1. Точная, преимущественно закрытая репозиция отломков;

2. Постоянное и надежное обездвиживание отломков, возможность управления стабильностью их фиксации;

3. Минимальная у травматизация окружающих тканей, сохранение кровоснабжения и /источников репаративной регенеации костной ткани отсутствие дополнительной травмы тканей в области патологического очага’ что позволило назвать метод внеочаговым;

4. Возможность и одномоментной, и постепенной (при необходимости) репозиции отломков; замещать большие дефекты мягких тканей и костей без трансплантации;

5. Ранняя дозированная нагрузка на конечность, восстановление функции суставов и активизация больного.

В этом методе спицы вводятся вне очага перелома, поэтому не нарушают локального кровообращения. При этом методе суставы, смежные со сломанной костью не фиксированы, остаются свободными, контрактур суставов не возникает. Значит, период реабилитации резко сокращается.

В настоящее время в клинике используются различные группы аппаратов-спицевые, стержневые, гибридные.

3. Костная пластика. Задачами костной пластики являются-1 замещение дефекта кости; 2) стимуляция костеобразования-3) фиксация. г

По виду трансплантата выделяют: 1) аутотрансплантаты, которые применяют всегда для стимуляции сращения кости; 2) аллотрансплантаты (от трупа) применяют для фиксации и замещения дефектов. Эти трансплантаты рассасываются, замещаясь аутокостью, и служат «канвой», по которой идет развитие собственной кости.

1. Способ скользящего трансплантата (Хахутова) применяют при ложных суставах большеберцовой кости.

2. Пластика узкими встречными скользящими трансплантатами по Каплану. Создают 3-4 продольных трансплантата аналогично предыдущему.

3. Интра-экстра-медуллярный метод по Чаклину.

4. Способ вязанки хвороста с пристеночным расположением — способ Волкова и др.

Источник статьи: https://studopedia.ru/4_87441_metodi-operativnogo-lecheniya-perelomov-kostey-pokazaniya-protivopokazaniya.html

Источник