Противопоказания при пмк 1 степени

Пролапс митрального клапана (ПМК) не является ограничением для занятий физкультурой и некоторыми видами спорта при условии, что обратный ток крови локализован в области створок клапана, а степень их провисания не превышает 6 мм. Поэтому перед тем, как приступать к занятиям, нужно пройти комплексное кардиологическое обследование.

Можно ли заниматься спортом при пролапсе

Для того, чтобы определить степень риска для спортсмена при пролапсе клапана, учитывают такие показатели:

- наличие жалоб на быструю утомляемость и одышку;

- аритмию и раннюю реполяризацию на ЭКГ, при их сочетании проводится дополнительное чрезпищеводное исследование;

- степень провисания створок и их длину;

- присутствие обратного тока крови в левое предсердие;

- миксоматозное изменение створок (увеличение по толщине выше 5 мм) клапанного аппарата.

Если при обследовании выявлено обратное направление движения крови в период сокращения желудочков, то нужно на время прекратить занятия и пройти лечение. По результатам проведенной терапии будет сделан вывод о возможности дальнейших спортивных нагрузок.

Особую настороженность спортивные врачи проявляют, если ПМК обнаружен у детей или подростков. При этом у них имеется типичное астеническое телосложение, характерное для генетической патологии – высокий рост, деформированная или уплощенная грудная клетка.

К занятиям нетяжелыми вариантами спорта могут быть допущены лица при отсутствии жалоб, 1 степени пролапса клапана, слабой регургитации, отсутствии признаков ПМК, экстрасистол и ишемии на ЭКГ, хорошей переносимости нагрузок.

Рекомендуем прочитать о пролапсе митрального клапана сердца. Вы узнаете о причинах формирования пролапса МК, видах ПМК, симптомах и диагностике, лечении ПМК.

А здесь подробнее о митральном пороке сердца.

Спорт и ПМК

Спорт и ПМК совместимы, но не во всех случаях. По поводу умеренных физических нагрузок для 98% пациентов кардиологи не возражают, они помогают повысить выносливость и улучшают общее состояние. Их рекомендуют включать в ежедневный режим дня. Но к спортивным соревнованиям и профессиональным занятиям есть противопоказания. Кроме этого, в зависимости от степени обратного заброса крови, существуют ограничения по видам спорта.

Пролапс митрального клапана и противопоказания к спорту

При пролапсе митрального клапана противопоказан профессиональный спорт, не допускают к соревнованиям пациентов с такими состояниями:

- хотя бы однократная потеря сознания (ее могут провоцировать нарушения ритмичности сокращений сердца);

- внезапное учащение сердцебиения, выявление на ЭКГ периодов пароксизмальной тахикардии с источником ритма в предсердиях, желудочках, фибрилляция, трепетание, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, частые или групповые экстрасистолы;

- обратное движение крови через клапан по данным УЗИ сердца;

- снижение силы сокращений левого желудочка, приводящее к низкой фракции выброса (менее половины нормы);

- перенесенные ранее тромбозы сосудов;

- при наследственной предрасположенности к пролапсу и случаях внезапной остановки сердца у кровных родственников с аналогичным диагнозом.

Какие виды спорта допустимы при пролапсе митрального клапана 1-3 степени

Хотя четких критериев, по которым можно определить допустимый вид спорта для каждого пациента с ПМК, не существует, подразделение на опасные и относительно не травматичные для сердца имеется. При этом общий подход к отбору спортсменов состоит в том, что 3 степень пролапса является категорическим противопоказанием, а для 1 и 2 вводятся ограничения по нагрузкам.

Можно ли заниматься бегом? При пролапсе 1 степени бег разрешен, а для 2 степени разрешение может быть выдано при компенсации кровообращения, подтвержденной диагностическим исследованием.

Разрешается ли плавание? Синхронное плавание при 2 степени ПМК не показано, так как из-за длительного пребывания под водой есть риск потери сознания. При обычном плавании ограничения такие же, как и для других не силовых видов спорта.

Какие нагрузки в спортзале возможны? Пациентам с ПМК нельзя поднимать тяжести, в качестве отягощения рекомендуется собственный вес тела, нужно исключать прыжки. В тренировках нужно предпочесть кардионагрузку.

Допустимы ли танцевальные тренировки? Так как нагрузкой при занятиях танцами служит быстрый ритм движений, то при 1 степени пролапса такие увлечения не исключаются. Нужно только выбрать такие виды, которые исключают поддержки партнеров, так как это может привести к внезапному нарушению сердечного и мозгового кровообращения.

Возможен ли выбор занятий боксом при пролапсе клапана? Этот вид спорта сопряжен с риском внезапных ударов в грудную клетку, что может вызывать отрыв створки при интенсивном воздействии, поэтому всем спортсменам с диагнозом пролапса митрального клапана сердца бокс запрещают, даже при 1 степени пролабирования.

Степени ПМК и физические нагрузки

При 3 степени регургитации (заброса крови в предсердие) физические нагрузки в спорте не показаны. Разрешается лечебная физкультура после обследования. При начальной (первой) степени ограничений нет, но к спортивным соревнованиям практические во всех видах пациент не допускается. Исключениями могут быть бадминтон, стрельба, крикет.

Если обнаружена вторая степень, то разрешены:

- настольный теннис,

- фигурное катание,

- спринт,

- плавание,

- спортивная гимнастика,

- дзюдо.

Перед началом занятий по конному и мотоциклетному спорту, гонками на автомобиле, нырянию, синхронному плаванию требуется комплексное обследование и индивидуальное заключение кардиолога.

Чем опасны чрезмерные физические нагрузки при ПМК

Бессимптомное течение ПМК обычно не доставляет проблем спортсменам. При значительных изменениях конфигурации клапанного аппарата возникают такие осложнения:

- Недостаточность митрального клапана

недостаточность митрального клапана;

- острое или хроническое нарушение гемодинамики;

- инфекционный эндокардит;

- тромбоэмболия сосудов;

- аритмия;

- внезапная остановка сердца.

Причинами обратного поступления крови при ПМК является избыточность ткани (утолщение створок), расширение отверстия, к которому они крепятся, удлинение сухожильных нитей (хорд). Отрыв створки чаще возникает после травмы грудной клетки. Закупорка сосудов мозга развивается достаточно редко в виде ишемического инсульта или приходящих нарушений церебрального кровотока.

Внезапная смерть при ПМК встречается, как правило, среди семейных случаев патологии, ее основная причина – приступ желудочковой фибрилляции. Предрасполагающими факторами риска такого осложнения считают сложные нарушения ритма, длинный интервал QT и признаки ишемии миокарда на ЭКГ.

Эти изменения могут не выявляться при обычном ЭКГ исследовании. Поэтому при наличии в жалобах кратковременной потери сознания пациентам нужно провести мониторинг ЭКГ или функциональные нагрузочные пробы.

Если был выявлен хотя бы один фактор риска, то занятия спортом, а особенно участие в соревнованиях, нужно прекратить. При этом обычная физическая активность не ограничивается. Спортсмены с ПМК даже при хорошей переносимости нагрузки достигают меньших результатов, чем здоровые лица.

О занятиях спортом при заболеваниях сердца смотрите в этом видео:

Лучшая физкультура при пролапсе митрального клапана

Основу оздоровительной системы для пациентов с ПМК составляют циклические занятия на повышение выносливости и аэробных резервов организма. Самые полезные из них – ходьба и медленный бег. Начинать тренировки нужно с самой минимальной нагрузки, которая постепенно увеличивается. Особенности упражнений при пролапсе митрального клапана:

- Темп движений должен быть медленным.

- Во время статических нагрузок не нужно задерживать или углублять дыхание.

- Бегать нужно только по мягкой почве, не менее 3 месяцев бег чередуется с ходьбой, длина шага минимальная.

- Самое оптимальное время для бега или быстрой ходьбы – 30 минут, его можно разбить на три 10-минутных цикла. В неделю должно быть не менее 4 занятий.

Показателем эффективности является частота пульса. Ее вычисляют по формуле: 220 минус возраст, благоприятный интервал находится в диапазоне 50 — 75 процентов от полученного результата. Меньшая нагрузка не принесет никакой пользы, а большая опасна для здоровья.

При регулярных занятиях сердце работает в более экономичном режиме, снижается содержание атерогенных липидов и влияние гормонов стресса на миокард, тормозится образование тромбов, нормализуется ритм и сила сокращений.

Бег при пролапсе митрального клапана

ЛФК при пролапсе митрального клапана

Общие правила проведения занятий по лечебной физкультуре при пролапсе митрального клапана:

- активность должна быть умеренной, не допускается перенапряжение;

- дыхание обязательно плавное, нельзя его задерживать на высоте нагрузки;

- нужно контролировать частоту пульса, не разрешается ее повышения выше предельных значений (благоприятный интервал – это 50 до 75% от 220 минус возраст);

- не рекомендуются силовые упражнения, подъем тяжести;

- при составлении комплекса в него включают движения с участием крупных групп мышц;

- обязательна перед тренировкой разминка, а по окончанию – расслабление;

- продолжительность не должна превышать 30 минут, особенно в первые дни, всего за неделю нужно тренироваться не менее 150 минут;

- в дни, свободные от лечебной физкультуры, показана дозированная ходьба.

ЛФК при пролапсе

Упражнения при пролапсе

Примерный комплекс упражнений при пролапсе:

- ходьба на месте с ускорением и замедлением (1 минута);

- высокие поднимания согнутых ног (30 секунд);

- ходьба на носках и пятках (по 30 секунд);

- круговые движения руками вперед и назад (по 10 раз);

- повороты туловища (руки на поясе, по 8 руках в каждую сторону);

- круговые движения бедрами (10 кругов);

- медленный бег 2 минуты;

- поднять руки через стороны вверх и резко опустить вниз, наклонив туловище (повторить 5 раз).

Лежа на спине:

- поднимать согнутые ноги в коленях (вдох), опускать с выдохом (8-15 повторов по самочувствию);

- имитация езды на велосипеде (1 минута, потом расслабиться на 30 секунд);

- поднять ноги под прямым углом и, не меняя положения, опускать вправо и влево от туловища (10 повторов);

- отдых на протяжении 1 минуты.

Рекомендуем прочитать о физических нагрузках при аритмии. Из статьи вы узнаете о допустимых нагрузках при аритмии, вариантах физических упражнения при синусовой и мерцательной аритмии.

А здесь подробнее о полезных упражнениях при аритмии.

В детском и подростковом возрасте дозированная физическая активность стимулирует процессы развития и роста организма, активирует процессы обмена. Это помогает адаптации ребенка к нагрузкам и понижает риск осложнений, которые могут возникнуть при ПМК. Поэтому излишние ограничения в физическом развитии ухудшают течение этой патологии.

Пролапс митрального клапана при бессимптомном течении и отсутствии обратного тока крови при сокращении левого желудочка не является противопоказанием к занятиям спортом. Для определения правильного уровня физических нагрузок показано проведение ЭКГ с функциональными пробами.

Пациентам с ПМК не рекомендуются силовые и травматичные виды спорта, 3 степень пролапса подразумевает полный отказ от спортивных упражнений, а при 1 и 2 разновидность занятий зависит от показателей гемодинамики. Лечебная гимнастика рекомендована всем больным, показателем ее эффективности является частота пульса.

Полезное видео

Смотрите на видео о пролапсе митрального клапана:

Источник

Движение крови в системе кровообращения человека происходит в одну сторону. Регулировка данного процесса осуществляется посредством слаженной работы клапанов, которые препятствуют обратному кровяному оттоку.

Возможны ли занятия спортом?

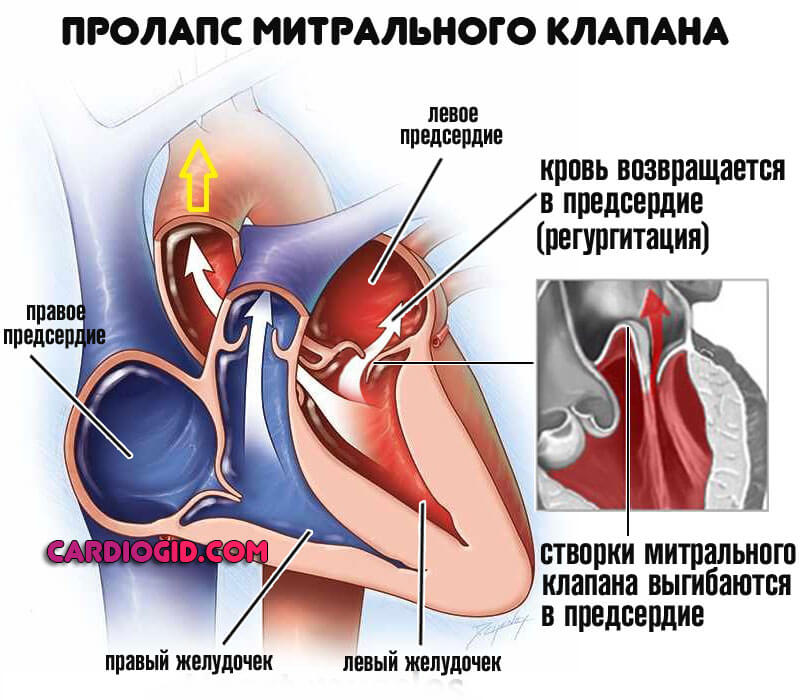

Между левым предсердием и желудочком находится митральный клапан, функцией которого является пропуск крови из предсердия. Перекрываясь двумя створками (передней и задней), он не допускает возвращение кровяного потока, тем самым обеспечивая его постоянную циркуляцию по сосудам.

Пролапс – это нарушение работы клапана, при котором происходит возвращение крови в предсердие.

Данный эффект вызван прогибом одной или обеих створок, степень которого и определяет тяжесть заболевания. Когда организм испытывает повышенные физические нагрузки, это провоцирует увеличения количества крови, забрасываемой в предсердие. Так можно ли заниматься спортом при пролапсе митрального клапана 1 степени?

Первая степень является самой легкой формой данного заболевания. Чаще всего эта патология носит врожденный характер, выявляясь у детей, преимущественно у девочек.

Допуск к спорту при пролапсе 1 степени определяется в результате индивидуального осмотра. Небольшие нагрузки показаны всем пациентам, поскольку они позволяют поддерживать организм в тонусе. Возможность более серьезных спортивных занятий допускается в следующих ситуациях:

- Если у пациента не наблюдается сбоев сердечного ритма, приводящих к потере сознания.

- При отсутствии неустойчивых ритмов или резких сбоев в работе сердца. Эти симптомы определяются на основании данных электрокардиограммы.

- Отсутствует недостаточность клапана, что определяется в результате УЗИ с доплерографией.

- Пациент ранее не перенес тромбоэмболию.

- В семье не было случаев летального исхода по причине данного заболевания.

Физические нагрузки при пролапсе митрального клапана средней и высокой интенсивности являются недопустимыми в случае, если у пациента выявлен хотя бы один из вышеперечисленных признаков.

Разрешенные физические нагрузки

Многих родителей волнует вопрос: «Можно ли заниматься спортом при пролапсе митрального клапана?» Несмотря на такой диагноз, большинство детей ведут активный образ жизни, занимаясь различными спортивными дисциплинами. Первая степень пролапса встречается даже в кругу спортсменов, принимающих активное участие в соревнованиях, поскольку учитывается не стадия заболевания, а его индивидуальные проявления. У двоих пациентов с одним диагнозом симптомы недуга могут в значительной степени отличаться.

По мнению большинства врачей, пролапс митрального клапана 1 степени и спорт – вещи не только совместимые, но часто даже неразделимые. Но если речь идет о профессиональных занятиях, то возможен целый ряд ограничений и нюансов.

Наиболее безопасными, а потому нередко включаемыми в программу ЛФК видами спорта, являются следующие дисциплины:

- спортивная стрельба из любых видов оружия;

- гольф;

- керлинг;

- все разновидности бильярда;

- боулинг на любительском уровне.

Во многом на двигательную активность при пролапсе первой степени влияет регуртизация – количество крови, возвращающейся в предсердие вследствие неплотного перекрытия клапана. При небольших показателях у пациентов практически отсутствуют какие-либо ограничения, разрешается даже длительный и быстрый бег. Серьезные запреты на определенные виды двигательной активности начинаются лишь со второй стадии недуга.

Во многом на двигательную активность при пролапсе первой степени влияет регуртизация – количество крови, возвращающейся в предсердие вследствие неплотного перекрытия клапана. При небольших показателях у пациентов практически отсутствуют какие-либо ограничения, разрешается даже длительный и быстрый бег. Серьезные запреты на определенные виды двигательной активности начинаются лишь со второй стадии недуга.

Запрещенные и требующие согласования виды спорта

Несмотря на отсутствие строгих запретов для ряда пациентов, при заболевании сохраняется риск потери сознания и обморока для следующих спортивных дисциплин:

- верховая езда;

- ныряние на глубину более метра;

- мотоциклетный спорт;

- длительное плавание, в том числе, синхронное.

Большим уровнем безопасности с точки зрения кардиологии отличаются следующие дисциплины:

- спринт;

- различные виды восточных единоборств;

- игры с мячом (волейбол);

- пинг-понг и прочие подвижные настольные игры;

- различные варианты гимнастики.

Вышеописанные дисциплины не запрещаются даже больным с пролапсом второй степени, но перед тем, как всерьез заняться каким-либо из этих спортивных направлений, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Вышеописанные дисциплины не запрещаются даже больным с пролапсом второй степени, но перед тем, как всерьез заняться каким-либо из этих спортивных направлений, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Если же у пациента выявлена третья степень нарушения, то занятия спортом могут быть запрещены до тех пор, пока течение болезни не будет окончательно стабилизировано. Даже если кардиолог сделает допустимыми определенные нагрузки, необходимо помнить о том, что заниматься нужно в меру. Пациенту очень важно следить за состоянием своего здоровья, следуя врачебным рекомендациям и при любых ухудшениях обращаясь к специалисту. Это позволит предотвратить прогрессирование болезни.

Лечебная физкультура при пролапсе митрального клапана

Легкие физические нагрузки очень полезны для пациентов с данным заболеванием. Они необходимы для сохранения хорошей формы, а потому рекомендуемы кардиологами.

Посредством зарядки осуществляется укрепление миокарда, клапанов и сосудов, а также стимуляция кровообращения. Поэтому умеренные любительские занятия спортом прописываются всем пациентам, страдающим пролапсом.

Учитывая степень прогиба створок и уровень обратного заброса крови в предсердие, врачи составляют индивидуальную программу занятий для каждого пациента. Опасность здесь заключается в том, что при высоких нагрузках на организм возникает сильное давление кровяного потока на створки. Это может привести к нарушению функции предсердия.

При правильном подходе к физическим нагрузкам возможно укрепление сердечной мышцы и сосудистой системы в целом. В результате этого снижается степень регургитации, постепенно восстанавливается нормальная сердечная функция. Если ранее пролапс относился к порокам сердца, то сейчас это заболевание считается обратимым и причисляется к возрастным изменениям, которые можно устранить посредством правильной терапии.

Для восстановления нормальной работы сердца используются следующие виды спортивных дисциплин:

- бег трусцой в умеренном темпе;

- велосипедные прогулки;

- гимнастика.

Очень важно не заниматься в спортзале до изнеможения – достаточно лишь легкой усталости, чтобы сделать перерыв и отдохнуть. Преимуществом вышеописанных тренировок является их комплексное воздействие на организм. Помимо хороших кардионагрузок, они способствуют работе суставов и мышц, а также поддерживают сосуды в тонусе.

Для эффективного восстановления правильной работы сердечно-сосудистой системы необходим строгий врачебный контроль. Специалист должен фиксировать все изменения, наблюдающиеся в работе организма, относительно которых будет определяться дальнейший курс лечения.

Следовательно, пролапс митрального клапана – это довольно распространенное кардиологическое заболевание, предполагающее некоторые ограничения в физической активности пациента. Но для эффективной борьбы с недугом необходим целый комплекс мер, включающий в себя и умеренные кардионагрузки, позволяющие стабилизировать работу сердечных клапанов. Они назначаются в индивидуальном порядке с учетом степени и характера заболевания, потому при лечении пролапса необходим строгий врачебный контроль.

Источник

Пролапс митрального клапана 1 степени — это начальная фаза врожденного, либо приобретенного порока сердца. Суть отклонения заключается в нарушении эластичности анатомической структуры.

МК выступает перегородкой между левым предсердием и тем же желудочком. При развитии пролабирования наблюдается обратный отток крови (регургитация) в предыдущую камеру. Отсюда падение гемодинамики и невозможность нормальной работы органа.

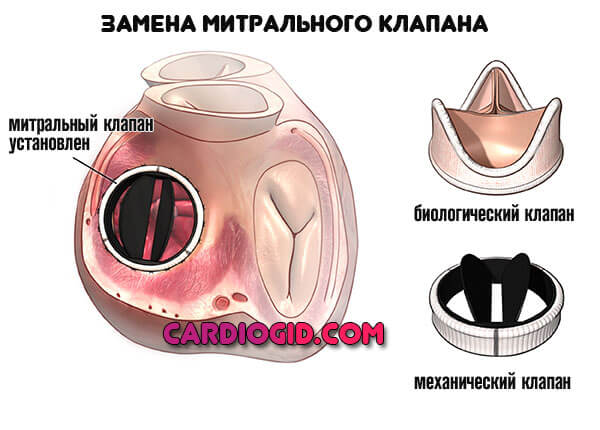

Лечение строго хирургическое. Перспективы зависят от давности течения патологического процесса, наличия или отсутствия сопутствующих состояний. Обычно показано протезирование. Пластика имеет малый перечень показаний.

Диагноз ставится кардиологом. На 1 стадии возможно назначение динамического наблюдения. К операции прибегают в сложных случаях и при прогрессировании порока.

Механизм развития патологии

ПМК 1 степени — это дефект митрального клапана. В норме анатомическая структура выступает перегородкой между левым предсердием и одноименным желудочком.

Кровь движется строго в одном направлении — из предсердий в желудочки. На фоне описанного состояния наблюдается обратный ток жидкой соединительной ткани. Митральный клапан слабый, его створки западают в предыдущую камеру, делают возможной регургитацию. Количество крови в левом желудочке снижается.

Тяжесть зависит от объема регургитации. Чем она больше, тем меньше объем выброса в аорту и соответственно большой круг.

Общая гемодинамика падает, недостаток питания затрагивает все органы и системы. Головной мозг, почки, печень, в том числе и само сердце: коронарные артерии приносят недостаточно питательных веществ и кислорода.

В некоторых случаях процесс на 1 стадии протекает годами. Поскольку объем регургитации (обратного тока крови) минимален (не более 10-15%), пациент может и не замечать отклонений в собственном состоянии.

Прогрессирование наступает, но у одних в течение пары месяцев, у других на протяжении десятилетий степень отклонения не меняется. Исходя из динамики процесса, врач определяется с тактикой лечения. Стагнирующие формы не требуют сиюминутной хирургической терапии.

Причины

Факторы развития всегда патологические. Условно их можно разделить на две группы: врожденные и приобретенные.

Моменты, обуславливающие существование ПМК с первых дней, характеризуются генетическим дефектом или спонтанным нарушением развития сердечнососудистой системы в перинатальный период.

Первая стадия врожденного пролапса является изолированным процессом крайне редко. Пролабирование МК легкой степени течет параллельно с нарушениями развития аортального клапана, межпредсердной перегородки, кардиопатией и прочими заболеваниями.

Помимо проблем с мышечным органом, возникают нарушения со стороны челюстно-лицевой области и прочих анатомических структур.

Приобретенные дефекты обнаруживаются в разы чаще. Они не связаны с генетическими синдромами.

Всему виной негативные внутренние и внешние факторы: курение, потребление спиртного, неблагоприятная экологическая обстановка, радиационные фон, прием медикаментозных средств, тяжелое течение беременности и прочие моменты.

Причин масса:

- Недостаточная эластичность соединительной ткани. Неправильная структура закладывается еще во внутриутробном периоде. Возможно возникновение аутоиммунных патологических процессов: системной красной волчанки, коллагенозов. Все эти факторы приводят к ослаблению, истончению клапанной структуры. Возникает регургитация МК и его пролапс. Нужно сказать, что заболевание задерживается на 1 степени недолго. Прогрессирование стремительно приводит к сердечной недостаточности.

- Проблемы с местным и общим обменом веществ. Метаболический фактор обуславливает слабое питание анатомической структуры. Результатом оказывается падение эластичности, дистрофия соединительной ткани. Итог — снижение сопротивляемости. Даже при нормальном давлении внутри левого желудочка возникает избыточное воздействие на митральный клапан. Он не выдерживает, раскрывается, пропускает кровь в обратном направлении, возникает регургитация.

- Артериальная гипертензия. Рост давления. Не всегда он связан с сосудистыми проблемами. Но чаще так и есть. Стабильное повышение показателей тонометра приводит к стремительному нарушению функциональной активности сердца. Левый желудочек разрастается, расширяется. Возникает перегрузка. Механическое воздействие усиливается и на митральный клапан. В определенный момент он не выдерживает, раскрывается, пропускает жидкую соединительную ткань в обратном направлении. Коррекция артериального давления не дает полноценного восстановления. Требуется операция. Лечение проводится сразу по двум направлениям: нормализация АД и протезирование анатомической структуры.

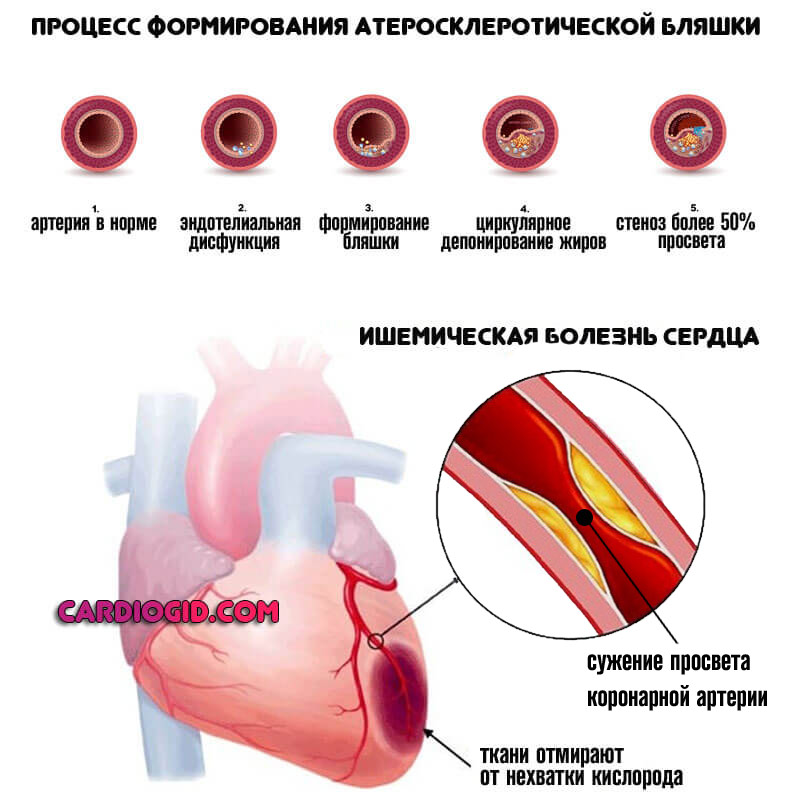

- Ишемическая болезнь сердца. Имеет несколько этиологических факторов. Основной — коронарная недостаточность. Развивается как итог атеросклероза артерий. Такая сложная схема цепного типа приводит к трудностям ранней диагностики. Мышечный слой недополучает питательных веществ, кислорода. Отсюда дистрофия митрального клапана. Восстановление проводится хирургическими методами. Но смысла купировать следствие нет. Нужно устранить коронарную недостаточность, восстановить сократительную способность миокарда.

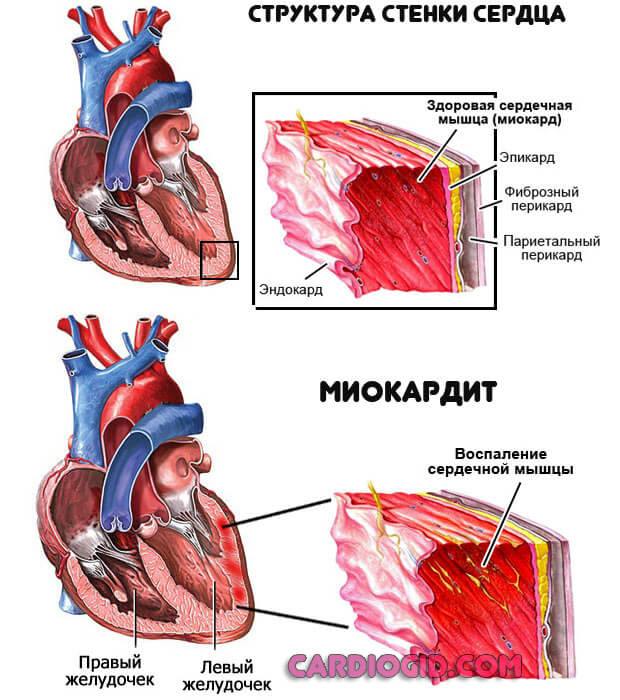

- Миокардит. Воспаление мышечного слоя органа. Представляется инфекционным заболеванием почти в 80% случаев. При этом оно крайне редко бывает первичным. Обычно речь об осложнении перенесенной простуды или ОРВИ. В оставшихся 20% ситуаций говорят об аутоиммунном процессе. Оказывается результатом ревматизма. Лечение срочное, в стационарных условиях. Применяются ударные дозы антибиотиков, возможно назначение иммуносупрессоров, угнетающих патологические реакции тела.

- Перенесенная ранее ангина. Воспаление горла. Также называется тонзиллитом. Процессы подобного рода прогрессируют стремительно. Необходимо в срочном порядке перевести заболевание в латентную фазу и держать его в подобном состоянии постоянно.

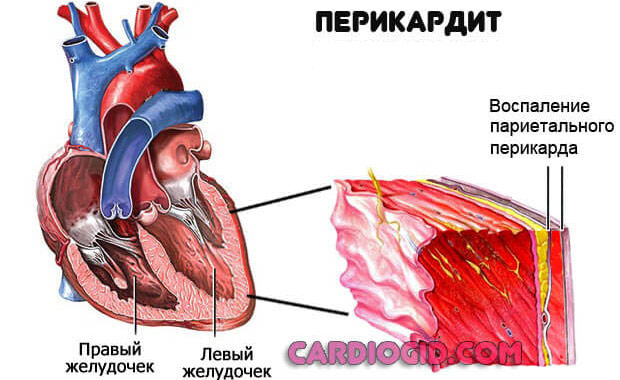

- Перикардит. Воспаление околосердечной сумки. Она сохраняет мышечный орган в одном положении, не позволяет тому смещаться в момент полного сокращения. Опасность несет не столько сам патологический процесс, сколько его осложнения. Например, тампонада. То есть компрессия кардиальных структур выпотом или кровью (намного реже). Закончиться все может стремительной остановкой сердца.

- Прочие пороки развития мышечного органа. Сказываются различные состояния. Связь не всегда очевидна на первый взгляд. Операция становится единственным шансом на восстановление нормальной активности органа и стабилизацию гемодинамики.

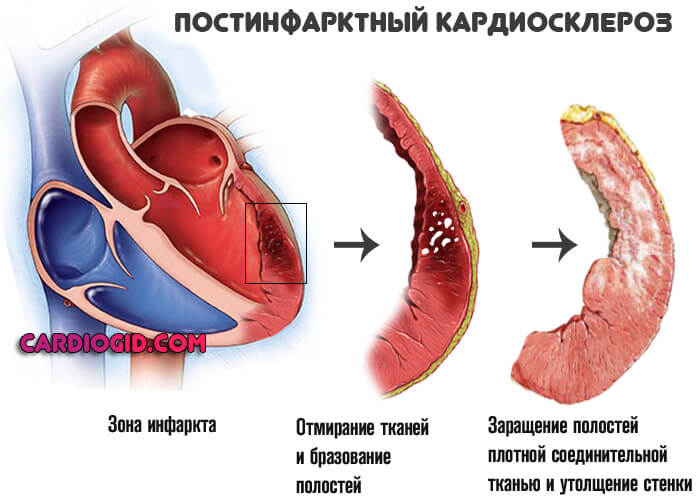

- Перенесенный инфаркт. Острое отмирание тканей мышечного слоя. Некроз приводит к грубому рубцеванию (явление носит название постинфарктный кардиосклероз). Эластичность сердца падает, при прежнем объеме наполнения кровью давление в камерах растет. Соответственно нагрузка на митральный клапан существенно выше обычного показателя. В течение длительного периода орган так работать не может.

Точные причины, однако, не известны до конца. Врачи указывают на большую роль так называемой соединительнотканной дисплазии. Это врожденное нарушение формирования мышечных структур, связок, в том числе миокарда и клапанов (аортального, митрального).

Сопровождается патологический процесс группой отклонений. Не только пролапсом, но и прочими моментами. Возникает искривление позвоночника из-за слабости мышечного корсета спины, артрит по причине неправильного распределения нагрузки, близорукость.

Симптомы

ПМК 1 степени с регургитацией 1 степени сопровождается группой проявления неврогенного, кардиального, дыхательного происхождения. Клиническая картина разнится в зависимости от количества выходящей обратно крови. На ранней стадии признаков много, но они едва различимы.

- Боли в грудной клетке. Незначительной интенсивности. Дискомфорт продолжается от пары секунд до 10-20 минут в крайне редких случаях. Неприятное ощущение может указывать на коронарную недостаточность или быть следствием отклонений формирования митрального клапана. Определить с ходу причину невозможно, требуется диагностика.

- Одышка. На первой стадии, когда объем нарушений минимален, дискомфорта практически нет. Чтобы начались проблемы подобного рода, нужна интенсивная физическая нагрузка. Обычно требуется пробежка около километра, подъем на 4-5 этаж пешком, перенос значительного веса. Длительность симптома — около 3-10 минут. После прекращения интенсивной деятельности все возвращается в норму.

- Нарушения сердечного ритма. Обычно по типу тахикардии. Митральная недостаточность 1 степени не дает существенных отклонений вроде фибрилляции или экстрасистолии. Потому опасности как таковой нет.

- Повышенная потливость или гипергидроз. Обнаруживается в ночное время или после длительной физической активности. Симптом сопровождает пациента последующий период. Коррекция пролапса митрального клапана не приводят к тотальному излечению, но симптоматика частично сглаживается, самочувствие улучшается.

- Бледность кожных покровов. Пациент становится похож на восковую фигуру. Сквозь толщу мраморного дермального слоя видны сосуды.

- Цианоз носогубного треугольника. Посинение области вокруг рта. Особенно в момент повышенной физической активности. Затем все сходит на нет.

- Головокружение. Вертиго может привести к невозможности нормальной ориентации в пространстве.

- Цефалгия. Боли локализуются в затылке, теменной области. Вызываются падением артериального давления. Опасных последствий нет в большинстве случаев.

- Редко возможны обмороки.

Клиническая картина не сопровождается тяжелыми симптомами, пока болезнь не прогрессирует до 2-3 стадий. В некоторых ситуациях проявлений может и вовсе не быть.

Оценке подлежит объем регургитации, а не степень прогиба створки. Это основной критерий тяжести текущего патологического процесса. Подробнее о регургитации читайте в этой статье.

Диагностика

Проводится врачом-кардиологом. Обследование представляет определенные сложности на данном этапе. Симптомов еще мало, клиническая картина может полностью отсутствовать. Потребуется тщательное ведение человека.

Какие методики используется:

- Устный опрос больного на предмет жалоб.

- Сбора анамнеза. Образ жизни, семейная история, прочие моменты, в том числе вредные привычки.

- Измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений. Оба показателя в норме или незначительно изменены.

- Суточное мониторирование. Регистрируется как АД, так и ЧСС в течение 24 часов. В динамике можно получить куда больше данных, тем более, если пациент продолжает обычную повседневную деятельность.

- Электрокардиография. Используется для оценки функциональной активности кардиальных структур. Отклонений не много, бывает нет вообще.

Эхокардиография. Ультразвуковой способ оценки сердечнососудистой системы. Основной путь диагностики пролпаса митрального клапана.

- Аускультация. Выслушивание сердечного звука. Диагноз ПМК выставляется в том числе на основе синусового шума — так проявляется обратный ток крови.

- МРТ по мере необходимости.

Патологический процесс определяется относительно просто. Достаточно эхокардиографии. Остальные способы направлены на установление степени тяжести и осложнений.

Методы лечения

Пролабирование как передней, так и зажней створки митрального клапана устраняется хирургически. Консервативный путь неэффективен.

Однако применение медикаментов показано на этапе планирования операции и после вмешательства для поддержки состояния кардиальных структур в работоспособном положении.

Основной метод лечения — протезирование митрального клапана. Пластика не имеет большого смысла и дает худший прогноз и при идентичной и даже большей сложности вмешательства.

При этом нет смысла сразу ложиться под нож. Да и не один врач не назначит радикальной терапии с первого взгляда на человека. На ранней стадии процесс может спонтанно затормозиться. Операция показана при стабильном прогрессировании в течение 3-6 месяцев.

Какие медикаменты используются:

- Кардиопротекторы. Для улучшения обменных процессов в сердечной мышце. Милдронат подойдет.

- Антиаритмические по мере необходимости. Амиодарон. Но в минимальной дозировке, коротким курсом.

- Препараты для понижения артериального давления. Ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, средства центрального действия, антагонисты кальция. С большой осторожностью и строго по показаниям.

В обязательном порядке показано изменение образа жизни. Никаких стрессов, курения, спиртного, минимум физической активности.

Новый рацион также требуется, но строгую диету назначать и соблюдать не обязательно. По возможности следует обращаться к профильному специалисту по питанию. Самостоятельно рекомендуется придерживаться лечебного стола №10.

Прогноз

Благоприятный на первой стадии течения пролапса митрального клапана. Операция нужна не всегда. Выживаемость максимальна и составляет почти 100%. При стремительном прогрессировании заболевания вероятность несколько ниже. Она коррелирует со скоростью нарушения.

Негативные факторы существенно ухудшают прогноз сначала по течению пролапса, а затем для жизни вообще.

Среди неблагоприятных моментов:

- Плохая семейная история. Присутствует частичная генетическая обусловленность. По крайней мере предрасположенности.

- Наличие соматических сопутствующих патологий.

- Плохой ответ на проводимое лечение.

- Невозможность оперативного вмешательства при присутствии показаний.

- Возраст свыше 50 лет.

- Несколько пороков сердца одновременно.

- Генетический характер отклонения.

- Принадлежность к мужскому полу.

Чем больше негативных моментов, тем хуже прогноз развития состояния.

Возможные осложнения

Среди последствий пролапса выделяются: