Противопоказания при ревматизме сердца

Содержание:

- Что такое ревматизм сердца?

- Симптомы ревматизма сердца

- Причины ревматизма сердца

- Лечение ревматизма сердца

- Профилактика ревматизма сердца

Что такое ревматизм сердца?

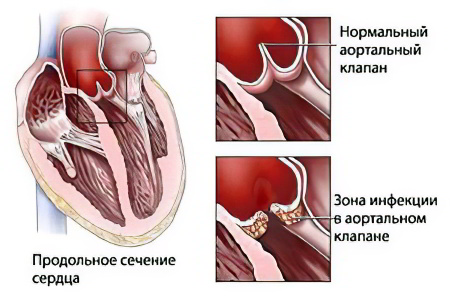

Ревматизм сердца – это воспаление стенки органа или его отдельны слоев, которое возникает в результате осложнения стрептококковой инфекции. Преимущественно наблюдается смешанное поражение миокарда и эндокарда одновременно, хотя иногда ревматизм затрагивает какой-либо конкретный участок отдельно: сердечную сумку, мышцу или стенки камеры и клапанов.

Чаще всего болезни подвержены люди молодого возраста и дети. Хотя в развитых странах за последние года наблюдается заметная тенденция к снижению уровня заболеваемости ревматизмом сердца.

Симптомы ревматизма сердца

Среди симптомов, свидетельствующих о развитии болезни, можно выделить следующие признаки:

Наличие проходящих болей в суставах.

Повышение температуры тела до высоких значений.

Появление слабости и снижение аппетита.

Появление болей в области сердца. Как правило, их интенсивность низкая.

Учащение сердцебиения, появление признаков аритмии и тахикардии.

Симптомы сердечной недостаточности, среди которых можно выделить отечность нижних конечностей, появление одышки при минимальных физических нагрузках, посинение кончика носа и пальцев, появление влажного кашля, увеличение печени в размерах.

Клиническая картина определяется увеличением нейтрофилов и СОЭ, повышение антигенов стрептококковой инфекции. В последнее время врачи отмечают тенденцию к тому, что во время ревматизма сердца симптомы протекают скрыто. При этом температура тела остается в норме, либо поднимается незначительно, боли в сердце и суставах отсутствуют. Поэтому заподозрить болезнь удается лишь при развитии сердечной недостаточности и при увеличении сердца в размерах.

Причины ревматизма сердца

К пусковым факторам развития болезни можно отнести:

Попадание в организм гемолитического стрептококка, вызывающего такие болезни, как фарингит, тонзиллит, ангину, скарлатину. Ревматизм сердца при этом является осложнением стрептококковой инфекции.

Снижение защитных сил организма и его невозможность противостоять агрессорам.

Наследственная предрасположенность к развитию заболевания. Известно, что осложнения стрептококковая инфекция чаще даёт в тех семьях, где у ближайших родственников имелись случаи ревматизма.

Лечение ревматизма сердца

Все терапевтические мероприятия, направленные на устранение болезни, осуществляются в условиях стационара. Для устранения признаков ревматизма сердца используется комплексная терапия, в которую входит применение антибактериальных средств и противовоспалительных лекарств.

Лечение острой фазы

Когда болезнь находится в острой фазе, больному вводится пенициллин в определенной дозировке на протяжении двух недель. После этого назначают бициллин с периодичностью – 2 раза в неделю до самой выписки из стационара.

Если больной не в состоянии переносить препараты пенициллинового ряда из-за аллергической реакции, то ему показано введение эритромицина. Также терапия дополняется приемом глюкокортикостероидов, если только ревматизм не находится в стадии минимальной активности.

Что касается препаратов для устранения воспалительного процесса, то больному назначается ацетилсалициловая кислота или аналогичные ей средства.

Помимо этого, показан приём НПВП. Лечение при остром ревматизме продолжается на протяжении месяца, а при подостром 2 месяца.

Лечение затяжного ревматизма сердца

Если ревматизм сердца плохо поддается терапевтическому воздействию и приобретает затяжной характер, то больному вводят такие средства, как делагил или плаквенил. Они способны помочь даже при рецидивирующих формах болезни. Курс приема этих препаратов хинолинового ряда продолжительный и должен составлять не менее года, а иногда и двух лет.

Когда классические средства от ревматизма оказываются малоэффективными, то применяются иммунодепрессанты, среди которых: азотиропин, хлорбутин и прочие. При этом обязателен строгий врачебный контроль с ежедневным забором крови.

При необходимости введения препаратов гамма-глобулинового ряда, следует параллельно назначать десенсибилизирующие средства, такие как: диазолин, тавегил, димедрол. Однако эту схему не используют, если наблюдаются выраженные сердечные нарушения. При подобном течении болезни целесообразно назначение мочегонных средств и сердечных гликозидов.

Больному следует принимать витаминные комплексы, с упором на аскорбиновую кислоту и рутин.

Полноценное лечение ревматизма сердца невозможно без физиотерапевтических процедур. Наибольшей популярностью пользуются грязевые ванны, лечебные воды, ультрафиолетовое облучение, электрофорез антибиотиков. Если болезнь длительное время вынуждает больного оставаться прикованным к постели, то ему необходим массаж. Это позволит улучшить кровообращение и быстрее снять воспаление с суставов, которым сопровождается ревматизм.

После того, как больной будет выписан из стационара и ревматизм сердца перейдет в неактивную фазу, ему необходимо будет проходить курсы санитарно-курортного лечения. К тому же на протяжении первых двух месяцев пациенту назначают приём аспирина, а затем на такой же срок – бруфен. После, на протяжении полугода, человек принимает индометацин. При необходимости терапевтическая схема дополняется приемом антибактериальных, витаминных и десенсибилизирующих средств.

По теме: 5 наиболее мощных средства от ревматизма

Профилактика ревматизма сердца

К профилактическим мероприятиям с целью предупреждения развития болезни относят:

Частое проветривание помещений;

Пребывание на свежем воздухе;

Правильное питание;

Закаливающие процедуры;

Изоляция больного с подозрением на стрептококковую инфекцию;

Наблюдение за контактировавшими с зараженным гемолитическим стрептококком людьми;

Устранение всех очагов инфекции, особенно это касается носоглотки;

Тщательное наблюдение за детьми, в семье которых имелись случаи ревматизма сердца.

Это позволит избежать развития болезни и минимизировать риск возможных осложнений.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник

Симптомы ревматизма: основные жалобы больного

Тяжесть протекания, активность процесса, и стадия заболевания ощутимо влияют на степень клинических проявлений ОРЛ. Болеют преимущественно дети школьного возраста. Ревмокардит дебютирует на 2-3 неделе после перенесенной стрептококковой ангины.

В случае острого начала процесса первоочередно возникают явления артрита, при постепенном – кардит и хорея. При незаметном дебюте диагноз ставится ретроспективно на основе выявленного порока сердца.

Для ревматической лихорадки характерна симптоматика:

- Миокардита – давящие боли в области сердца, бледность, цианоз, сердцебиение, снижение АД, нарушения ритма, повышение температуры, выраженная общая слабость, головокружение;

- Перикардита (может быть одновременно с эндо- и миокардитом) – резкое ухудшение общего состояния, лихорадка, боли в сердце, надоедливый кашель, тошнота, пастозность лица, набухание шейных вен, отдышка, которая усиливается в положении лежа;

- Полиартрита – встречается у каждого второго пациента. На фоне лихорадки и потливости ухудшается сон, аппетит. Припухают суставы, становятся резко болезненными, движения ограничены. Чаще задействованы крупные суставы, характерно – множественность поражения, летучесть процесса, выраженные боли.

- Малой хореи – вследствие ревматического поражения ЦНС. Гиперкинезы – непроизвольные хаотичные неритмичные быстрые движения мышечных групп, усиливающиеся при эмоциональном напряжении; мышечная гипотония, координационные нарушения, эмоциональная нестабильность;

- Анулярной эритемы (кольцевидная сыпь) – появление на коже груди и живота бледно-розовой сыпи с резко очерченными круглыми краями и светлым центром. Может возникать и исчезать по нескольку раз в сутки.

- Ревматоидные узелки – узловатые, твердые, безболезненные, симметричные мелкие узловатые образования по ходу сухожилий, в области крупных суставов;

- Васкулита – в том числе и коронарных артерий. Боли в сердце по типу стенокардии, кровоизлияния на коже, носовые кровотечения;

- Миозита – сильные боли и слабость в соответствующих мышечных группах;

- Поражения легких – развитие специфической пневмонии и плеврита;

- Так же возможно поражение почек, печени, желудочно-кишечного тракта).

Классификация по остроте процесса:

- Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ)– постинфекционное осложнение стрептококковой инфекции миндалин. Проявляется диффузным воспалительным заболеванием сердечно-сосудистой соединительной ткани, зачастую в юношеском возрасте, по причине аутосенсибилизации организма к стрептококковым антигенам.

- Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРА) – подразумевает заболевание, основным проявлением которого является поражение сердечных клапанов или сердечный порок (недостаточность или стеноз), сформированных в результате рецидивирующей ОРЛ.

Каковы методы дополнительной диагностики ревматизма?

Постановка диагноза острой ревматической лихорадки достаточно сложное задание, поскольку наиболее частые его проявления неспецифичны.

Диагностические критерии ревматизма:

Большие критерии:

- Кардит;

- Полиартрит;

- Хорея;

- Кольцевидная эритема;

- Подкожные ревматические узелки.

Малые критерии:

- Клинические – ревматический анамнез, суставные боли, гипертермия;

- Лабораторные анализы – острофазные маркеры: ускорение СОЭ, С-реактивного белка, нейтрофильный лейкоцитоз;

- Инструментальные – удлинённый интервал P-R по данным ЭКГ.

Дополнительно в крови обнаруживается повышенное содержание серомукоидных белков, фибриногена, α-1, α-2 глобулинов, гипоальбуминемия, высокий титр АСЛ-О, АСК, АСГ, выявляют антистрептококковые антитела.

Также на ЭКГ отмечаются нарушения проводимости (АВ-блокада I-II степени), экстрасистолия, мерцательная аритмия, изменения зубца Т, депресия сегмента ST, низкий вольтаж зубцов R.

На Ro ОГК отмечается расширение сердечной тени во все стороны. На ЭхоКГ определяются краевые булавовидные утолщения клапанов, гипокинезию створок митрального клапана, аортальная регургитация.

Так же определяют время свертывания, ПТИ, толерантность к гепарину, коагулограмму.

Лечение

Терапия больных ревматизмом проводится в условиях стационара. Пациенту назначается строгий постельный режим до ликвидации клинических признаков активности, диета №10 с рекомендацией повышения содержания белка и снижения потребления соли.

Протокол медикаментозного лечения:

- Этиотропная терапия – антибиотики пенициллинового ряда 1,5-4 млн. ОД в сутки 10-12 суток, далее — Бициллин-5 1,5млн. каждые 3 недели. Альтернатива – макролиды (эритромицин);

- Патогенетическое лечение.

- Глюкокортикостероиды – преднизолон 0,7-1 мг/кг при высокой активности процесса;

- Противовоспалительные препараты нестероидного происхождения – Индометацин, Ортофен, ингибиторы ЦОГ-2, салицилаты;

- Аминохинолины – Делагил или Плаквенил при затяжном рецидивирующем течении и первичным клапанным поражением;

- Симптоматическая терапия – коррекция сердечной недостаточности, детоксикация, антиагреганты, сердечные гликозиды, транквилизаторы, метаболические средства.

Прогноз

Прогноз остается условно неблагоприятным (летальность до 30%). Причинами смерти могут стать: прогрессирующая сердечная недостаточность, нарушения ритма, почечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения. Своевременное проведение антибиотикотерапии в адекватных дозировках и при условии продолжительного курса делает возможным практически абсолютное излечение. Рецидивы эндокардита, как правило, возникают через месяц после окончания антибиотикотерапии и становятся причиной развития клапанных поражений (40% случаев) и прогрессирования сердечной недостаточности увеличивая уровень инвалидизации пациента.

Выводы

С целью снижения заболеваемости ревматизмом важно проводить мероприятия по первичной профилактике: предупреждение распространения стрептококковой инфекции в детских учреждениях, санация очагов хронической инфекции (тонзиллита, аденоидита, синусита, кариозных зубов). При наличии семейного анамнеза у детей, перенесших стрептококковую ангину пристальное внимание стоит обратить на неспецифические симптомы и лечение ревматизма сердца начать незамедлительно. Для предотвращения вторичных атак и прогрессирования болезни рекомендуется пролонгированные формы пенициллина.

Продолжительность экстенциллинопрофилактики зависит от серьезности перенесённого процесса (от 5 лет при неосложненном течении до пожизненного приема у больных со сформированным клапанным пороком). Во взрослом и пожилом возрасте последствием перенесенного ревматизма становится формирование сердечных пороков (митрального, аортального стеноза и недостаточности), требующих оперативного вмешательства.

Источник

При обнаружении у больного РА митрального стеноза всегда необходимо исключать его ревматическую этиологию, так как сочетание РА с предшествующим ревматическим пороком признается многими авторами. Патогмоничным признаком ревматоидного артрита являются ревматоидные узелки в миокарде, перикарде и в эндокарде в основании митрального и аортального клапанов, в области фиброзного кольца

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое системное воспалительное заболевание соединительной ткани с прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов по типу симметричного эрозивно-деструктивного полиартрита с частыми внесуставными проявлениями, среди которых поражение сердца, по данным вскрытия, отмечается в 50-60% случаев [1, 4, 7]. Изменения в сердце при РА в недавнем прошлом выделяли в суставно-сердечную форму заболевания. При поражении суставов, когда заметно снижается физическая активность, сердечная патология часто маскируется, что требует от врача более внимательного и тщательного обследования больного. При этом клинические изменения со стороны сердца, как правило, минимальные и редко выходят на первый план в общей картине основной болезни. Системные проявления РА, в том числе и поражение сердца, определяют прогноз в целом, поэтому важно их раннее распознавание и целенаправленное лечение.

Морфологическая картина

|

| Рисунок 1. Интерстициальный миокардит, умеренный васкулит. Окр. гематоксилином и эозином. Х 150 |

Частота поражения миокарда при РА в форме миокардита не выяснена. Это обусловлено, с одной стороны, трудностью диагностики миокардита у лиц с ограниченной двигательной активностью, с другой — отставанием клинических проявлений от морфологических изменений сердца [6, 7]. Патология миокарда носит полиморфный характер в связи с наличием различной давности сосудистых поражений [7]. В одних сосудах имеется васкулит, в других — гиалиноз, в третьих — склероз. Характер васкулита может быть пролиферативным и редко пролиферативно-деструктивным. В воспалительном инфильтрате преобладают лимфогистиоцитарные элементы как в периваскулярном пространстве (рис. 1), так и в стенке сосудов. Следует отметить, что при активации основного процесса наблюдается сочетание старых и свежих сосудистых изменений. Наряду с этим встречается очаговый, или диффузный, интерстициальный миокардит, заканчивающийся развитием мелкоочагового кардиосклероза. У больных ревматоидным артритом нередко развивается бурая атрофия миокарда с накоплением липофусцина в кардиомиоцитах (рис. 2). Эти изменения могут являться причиной стенокардии. Патогмоничным признаком ревматоидного артрита являются ревматоидные узелки в миокарде, перикарде и эндокарде в основании митрального и аортального клапанов, в области фиброзного кольца. В исходе узелка развивается склероз, вызывающий формирование недостаточности клапанов. Миокардит проявляется и диагностируется, как правило, на высоте активности основного ревматоидного процесса, то есть при очередном выраженном обострении суставного синдрома.

Клиника

|

| Рисунок 2. Интерстициальный миокардит. Отложения липофусцина в перинуклеарных пространствах. Окр. гематоксилином и эозином. Х 400 |

Ведущей жалобой при миокардите в дебюте поражения сердца являются неприятные ощущения в области сердца (кардиалгии), невыраженные, длительные, разлитые и без четкой локализации, как правило, без иррадиации и не купирующиеся нитратами. К основным жалобам относятся сердцебиение, перебои и реже одышка при физической нагрузке. Быструю утомляемость, повышенную потливость и субфебрилитет врачи обычно связывают с очередным обострением РА, а не с кардиальной патологией [3].

При аускультации физикальные данные выявляют тахикардию и ослабление I тона с систолическим шумом, нередко удается выслушать III тон. Как правило, миокардит при РА не склонен к прогрессированию, признаки сердечной недостаточности отсутствуют [4].

Данные ЭКГ

При обычном ЭКГ-исследовании могут отмечаться снижение зубцов Т, опущение интервалов ST, небольшие нарушения внутрижелудочковой проводимости. Эти изменения неспецифичны и могут сопровождать различные заболевания. Более характерное для миокардитов замедление атриовентрикулярной проводимости бывает редко.

В литературе описано значительное число наблюдений, когда нарушение ритма сердца служит единственным патологическим симптомом поражения коронарных артерий. Нарушение ритма и проводимости при активном РА существенно чаще определяется при суточном мониторировании ЭКГ и чреспищеводном электрофизиологическом исследовании, чем при обычной ЭКГ. Так,

И. Б. Виноградова [2] при исследовании больных РА с использованием вышеуказанной методики выявила нарушение ритма и проводимости у 60% больных, в том числе предсердную (18%) и желудочковую (10%) экстрасистолию, пароксизмальную тахикардию (4%), мерцательную аритмию (6%), проходящую блокаду правой ножки пучка Гиса (20%) и атриовентрикулярную блокаду II степени (2%). Также было высказано предположение, что депрессия ST, выявляемая при чреспищеводном электрофизиологическом исследовании, является косвенным признаком изменения коронарной микроциркуляции вследствие ревматоидного васкулита. Поэтому у данных больных отмечены высокие уровни циркулирующих иммунных комплексов, ревматоидного фактора, антител к кардиолипину Ig M. Важно отметить, что в этой же группе больных имелись другие признаки васкулита: дигитальный артериит, сетчатое ливедо, синдром Рейно и ревматоидные узелки. Следовательно, если рутинные клинические методы исследования не выявляют достаточно убедительных признаков ревматоидного миокардита, то современные электрофизиологические исследования обнаруживают факты нарушений функции сердца, что указывает на связь этих изменений с активностью ревматоидного процесса. Подтверждением этому может служить положительная динамика изменений под влиянием адекватного лечения основного заболевания, обычно отмечаемая при регрессе суставного синдрома.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика миокардита и миокардиодистрофии, нередко проводящаяся у больных РА, длительно получающих массивную лекарственную терапию, затруднена, т. к. клинические проявления в том и другом случае близки [5, 6]. Наличие миокардита подтвердит положительная динамика его проявлений под влиянием правильно подобранного и назначаемого в адекватных дозах противоревматического лечения.

|

| Рисунок 3. Утолщение перикарда. Склероз. Окр. гематоксилином и эозином. Х 150 |

Перикардит является наиболее характерным поражением сердца при РА [1]. Патологоанатомически он выявляется в подавляющем большинстве случаев в виде фиброзного, реже геморрагического перикардита; нередко обнаружение характерных ревматических гранулем. Отличительной особенностью перикардита при ревматоидном артрите является участие в воспалении крупных базофильных гистиоцитов под зоной фибринозных наложений. Глубже формируется грануляционная ткань, содержащая лимфоциты и плазматические клетки, с утолщением перикарда и формированием грубого склероза (рис. 3).

Больной может предъявлять жалобы на боли в области сердца разной интенсивности и длительности. Частота клинической диагностики перикардита различна (20-40%) и зависит в основном от тщательности клинического изучения больного и уровня компетентности клинициста. В большинстве случаев анатомически определяются спайки в полости перикарда и утолщение последнего за счет склеротического процессса, нередко рецидивирующего. Выпот обычно небольшой, без признаков тампонады. Подтверждается, как правило, данными рентгенологического исследования, указывающими на нечеткость и неровность контуров сердца. Шумы трения перикарда непостоянны, выслушиваются далеко не у всех больных, хотя в некоторых случаях остаются длительно в виде перикардиальных щелчков в различные фазы сердечного цикла, что фиксируется качественным ФКГ-исследованием. ЭКГ-изменения у большинства больных неспецифичны для перикардита. Но в случае появления даже умеренного экссудата можно наблюдать снижение вольтажа QRS с положительной динамикой при уменьшении выпота. Перикардиты при РА склонны к рецидивированию. В части случаев перикардиты сопровождаются появлением конкордантных отрицательных зубцов Т на многих ЭКГ-отведениях, что может приводить к постановке ошибочного диагноза инфаркта миокарда. Большое значение в обнаружении РА-перикардитов имеет эхокардиография, позволяющая выявлять изменения перикарда (его уплотнение, утолщение, наличие жидкости) и динамику этих изменений при повторных исследованиях. Во многих случаях ЭХО-изменения перикардита являются неожиданной находкой как для больного, так и для лечащего врача [8].

Эндокардит при РА отмечается значительно реже, чем перикардит. Патологоанатомические данные свидетельствуют о нередком вовлечении в процесс эндокарда, в том числе клапанного, в виде неспецифических воспалительных изменений в створках и клапанном кольце, а также специфических гранулем. У большинства больных вальвулит протекает благоприятно, не приводит к значительной деформации створок и не имеет ярких клинических проявлений. Однако у некоторых больных течение вальвулита может осложняться деформацией створок и сопровождаться выраженной недостаточностью пораженного клапана, чаще митрального, что диктует необходимость хирургической коррекции порока. Обычно эндокардит сочетается с миокардитом и перикардитом. В литературе обсуждается возможность образования стенозов митрального и аортального клапанов, но единого мнения по этому вопросу нет [6]. При обнаружении у больного РА митрального стеноза всегда необходимо исключать ревматическую этиологию его, т. к. сочетание РА с предшествующим ревматическим пороком признается многими авторами [4].

С целью изучения характера клапанной патологии сердца при РА проанализированы результаты лечения 297 больных с достоверным РА по критериям АРА. Анализ показал, что чаще всего — в 61,6% случаев — имеет место митральная регургитация. При этом у 17,2% больных она была умеренной или выраженной. У 152 (51,2%) больных полипроекционное ЭХО-КГ-исследование структурных изменений створок клапанов не выявило. Более детальный анализ позволил выделить в отдельную группу 14 больных, которые имели в анамнезе ревматизм и ревматический порок сердца. РА эти больные заболели за 1–24 года до исследования (в среднем через 8,9 года). 7 человек из них имели характерные признаки ревматического митрального стеноза (у 3 — выраженного) в сочетании с митральной регургитацией разной выраженности и признаки аортального порока, который у 1 больной был диагностирован как сочетанный. У 2 больных митральный порок был в виде умеренной митральной недостаточности и комбинировался с недостаточностью аортального клапана. У 3 больных выявлены признаки ревматической недостаточности митрального клапана. У 2 больных отмечался выраженный сочетанный аортальный порок в комбинации с относительной недостаточностью митрального клапана.

Таким образом, наши данные подтверждают возможность заболевания РА лиц, ранее болевших ревматизмом и имеющих ревматические пороки сердца.

В отдельную группу были выделены 38 больных (средний возраст 58,7 года, давность РА 12,8 года) с наличием структурных изменений клапанного аппарата сердца в виде тотального краевого утолщения створок или отдельных очагов утолщения, нередко достигающих больших величин (13х6 мм), признаков кальциноза и ограничения подвижности створок. Створки митрального кольца оказались измененными у 19, аортального — у 33, трикуспидального — у 1 больной, причем у 16 пациентов были сочетанные изменения митрального и аортального клапанов, у 1 — митрального и трикуспидального. У 17 из 19 больных структурные изменения митральных створок сопровождались митральной регургитацией.

У 17 из 33 больных с изменениями аортальных створок диагностировалась аортальная регургитация, при этом у 12 она была умеренной или выраженной. У 16 больных, в том числе у 2 с признаками кальциноза, имел место склероз аортальных створок без нарушения функции клапана, что нашло свое подтверждение и неизмененным трансаортальным кровотоком. У 1 больной со значительным утолщением створок и умеренной аортальной регургитацией имелось ограничение открытия их (1-2 см) и повышение трансаортального градиента давления, т. е. признаки аортального стеноза. И еще у 1 больной 33-летнего возраста был диагностирован врожденный двухстворчатый аортальный клапан с признаками умеренной аортальной регургитации. Выраженная трикуспидальная регургитация была диагностирована у 3 больных с очаговым утолщением трикуспидальных створок, причем у 1 из них было диагностировано легочное сердце как осложнение ревматоидного поражения легких.

Возникает вопрос: все ли обнаруженные изменения у этой группы, состоящей из 33 больных, являются следствием РА? Анализ наших данных показал, что большинство больных этой группы были в возрасте 51–74 лет. У 19 из них диагностировалась артериальная гипертензия, имелись признаки ишемической болезни сердца, 4 больных перенесли инфаркт миокарда, 1 — острое нарушение мозгового кровообращения. Результаты исследования показали, что у лиц с высокими цифрами артериального давления изменения клапанного аппарата были более выраженными, и только у них диагностировался кальциноз митрального клапана и/или аортального клапана, признаки аортальной регургитации, гипертрофия стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки, а также утолщение стенок аорты с признаками дилятации и диастолическая дисфункция левого желудочка. Выявленные ЭХО-КГ-изменения в этой группе больных не отличаются от таковых при атеросклеротическом кардиосклерозе, атеросклерозе аорты и являются классическими. Поэтому в этой группе больных не представляется возможным исключить атеросклеротический генез пороков сердца. Вместе с тем вполне вероятно, что собственно ревматоидное поражение клапанов может служить тем благоприятным фоном, на котором в дальнейшем развиваются выраженные структурные изменения створок, патология которых доминирует как в клинической, так и в ЭХО-КГ-картине атеросклеротического поражения клапанов сердца. В каждом случае вопрос о генезе порока при РА требует учета всех имеющихся клинических данных.

Литература

1. Балабанова Р. М. Ревматоидный артрит. В кн.: Ревматические болезни (руководство по внутренним болезням)/ Под ред. В. А. Насоновой и Н. В. Бунчука. — М.: Медицина, 1997. С. 257-295.

2. Виноградова И. Б. Нарушение сердечного ритма и проводимости у больных ревматоидным артритом// Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 1998. С. 21.

3. Елисеев О. М. Амилоидоз сердца// Тер. арх. 1980. № 12. С. 116-121.

4. Котельникова Г. П. Поражение сердца при ревматоидном артрите// В сб.: Ревматоидный артрит. — М.: Медицина, 1983. С. 89-90.

5. Котельникова Г. П., Лукина Г. В., Муравьев Ю. В. Кардиальная патология при вторичном амилоидозе у больных ревматическими заболеваниями// Клин. ревматол. 1993. № 2. С. 5-8.

6. Немчинов Е. Н., Каневская М. З., Чичасова Н. В. и др. Пороки сердца у больных ревматоидным артритом (результаты многолетнего проспективного клинико-эхокардиографического исследования)// Тер. арх. 1994. № 5. С. 33-37.

7. Раденска-Лоповок С. Г. Морфологические методы исследования и диагностики в ревматологии В кн.: Ревматические болезни (руководство по внутренним болезням) под ред. В. А. Насоновой и Н. В. Бунчука. М.: Медицина, 1997. С. 80-94.

8. Цурко В.В. Асептический некроз головок бедренных костей при ревматоидном артрите и системной красной волчанке. Клинико-инструментальная диагностика и исходы: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 1997. С. 50

Источник