Противопоказания с опухолью в орбите

Нейрохирургия опухоли орбиты – Европейские рекомендации диагностики и лечения

Орбиту может поражать широкий спектр опухолей и псевдоопухлей. Две трети опухолей являются доброкачественными, одна треть — злокачественными. Доля злокачественных опухолей увеличивается пропорционально возрасту в связи с более высокой частотой орбитальных метастазов и лимфом. В детском возрасте обычно наблюдаются дермоидные кисты и орбитальные капиллярные гемангиомы. Нейрохирурги чаще встречаются с такими опухолями, как менингиомы и глиомы зрительных путей, ЛОР-врачи или хирурги области головы и шеи—с вторичными поражениями, такими как мукоцеле, и новообразованиями околоносовых пазух.

Офтальмологи чаще сталкиваются с тиреоидной офтальмопатией и воспалительными псевдоопухолями. Лишь немногие центры специализируются на лечении такого широкого спектра этих редких заболеваний.

а) Симптомы опухоли орбиты:

– Экзофтальм 92%

– Дефект поля/потеря остроты зрения 74%

– Диплопия, косоглазие 66%

– Боль 34%

– Слезотечение 23%

– Отек конъюнктивы 22%

Экзофтальм может быть вызван любым типом орбитального процесса. Острота зрения часто ухудшается из-за злокачественных и воспа-лительных/инфекционных заболеваний (79%), а также глиом зрительного нерва (67%), реже — менингиом (45%). Боль является характерной чертой воспалительных/инфекционных заболеваний (96%) и менингиомы (70%).

Средняя продолжительность симптомов до постановки диагноза составляет 4,2 месяца при злокачественных опухолях, 15 месяцев для глиом и 28 месяцев для менингиом. Средний возраст проявления составляет 19 лет для зрительных глиом, что значительно ниже, чем для шванном (42 года) и менингиом (54 года).

б) Топографическое распределение:

• Интраканальное (зрительный нерв): глиома зрительного нерва, менингиома оболочки зрительного нерва

• Интраканальное: кавернома, шваннома, метастаз, лимфома, лимфангиома

• Экстраканальное: дермоидная киста, плеоморфная аденома слезной железы, псевдоопухоль

• Субпериостальное: мукоцеле

• Крылья клиновидной кости, костные стенки орбиты: менингиома, остеома, злокачественные опухоли, фиброзная дисплазия

• Верхушка орбиты, верхняя глазничная щель, кавернозный синус: менингиома, кавернома.

• Слезная железа, слезный проток: плеоморфная аденома, рак

• Мышцы: эндокринные орбитопатии, рабдомиосаркома

• Веки: лимфома, инфекции, липома.

Интракональное пространство имеет форму конуса и ограничено четырьмя прямыми мышцами. Экстракональное пространство окружает мышечный конус в виде трубки. Поднадкостничный компонент определяется как пространство между надкостницей и костью орбиты.

Аксиальная МРТ с контрастированием отображает медиально расположенную шванному с латеральным смещением зрительного нерва.

г) Гистология опухоли орбиты:

1. Менингиомы. Наиболее распространенная орбитальная опухоль — менингиома, растущая из медиальной части крыла клиновидной кости, переднего клиновидного отростка или оболочки зрительного нерва. Она проявляется постепенной потерей остроты зрения, сопровождающейся атрофией зрительного нерва или экзофтальмом. Пик заболеваемости в возрасте 30-50 лет. Пациентам с менингиомами оболочки зрительного нерва необходимо выполнить декомпрессию зрительного канала, внутричерепную резекцию опухоли и послеоперационное облучения интраорбитальной части.

Цели операции при сфено-орбитальных менингиомах — хорошие косметические и функциональные результаты, хороший контроль опухоли и минимальный послеоперационный неврологический дефицит. Агрессивные резекции в области кавернозного синуса и верхней глазничной щели не рекомендуются. Операция должна проводиться как можно раньше и настолько радикально, насколько это возможно. Лучевая терапия является вариантом лечения при рецидиве или субтотальной резекции.

2. Сосудистые заболевания. Различают три типа гемодинамики. Наиболее распространенными являются артериовенозные мальформации, характеризующиеся прямым низким кровотоком, например, кавернозные гемангиомы, лечение заключается в тотальном удалении опухоли. У пациентов с капиллярными гемангиомами происходит спонтанная регрессия. Хирургическое вмешательство показано при четко отграниченных повреждениях. Такие поражения как АВМ, обладающие высоким антеградным кровотоком, редки. Проводится сочетанное эндоваскулярное и хирургическое лечение.

Венозные образования выглядят либо эластичными с обширными соединениями либо неэластичными. Глубокие венозные поражения должны подвергаться лечению, если они вызывают сильную боль, косметические нарушения и визуальные расстройства.

Патологические очаги без кровотока и мало связанные с сосудистой системой включают лимфангиомы или комбинированные лимфо-венозные пороки развития. При внутрифокальных кровоизлияниях может быть показано оперативное вмешательство.

Гемангиоперицитома является редкой опухолью сосудистой стенки в период полового созревания. Она ведет себя довольно агрессивно, с местной инвазией и подвергается злокачественному перерождению в 30% случаев, возможно, с отдаленными метастазами. Прогноз хороший, если опухоль диагностируется рано и полностью резецируется.

3. Глиомы зрительного нерва. Пилоцитарная астроцитома обычно возникает в детском возрасте, особенно у детей с нейрофиброматозом. Начальное проявление, как правило, — нарушения зрения, небольшое косоглазие или нистагм.

Интраорбитальные опухоли без полезного зрения или тяжелым проптозом должны удаляться с пересечением зрительного нерва позади глазного яблока и прехиазмально. Пациентам с внутричерепной опухолью, вовлекающей хиазму и гипоталамус, необходимо выполнять субтотальную резекцию с последующей химиотерапией у детей в возрасте до пяти лет, облучением в возрасте старше пяти лет.

4. Шванномы. Шванномы, как правило, развиваются на сенсорных ветвях периферических нервов. При опухолях такого типа выполняется радикальная резекция.

5. Фиброзная дисплазия. Фиброзная дисплазия поражает костный канал зрительного нерва и крышу орбиты. Может быть показана декомпрессия зрительного канала.

6. Плеоморфные аденомы. Плеоморфные аденомы являются наиболее распространенными опухолями слезных желез, с возможностью радикальной резекции. Следует избегать разрыва капсулы опухоли.

7. Рабдомиосаркома. Рабдомиосаркома является наиболее распространенной злокачественной орбитальной опухолью в первое десятилетие, как правило, локализуется экстраканально в верхнем носовом квадранте, и может включать в себя конъюнктиву, сосудистую оболочку глазного яблока и веко.

Среди всех вариантов локализации у данной опухоли прогноз наилучший (3-летний безрецидивный период: 91%). Расположенная спереди рабдомиосаркома может быть полностью удалена; при заднем расположении выполняется биопсия, затем комбинированная радио- и химиотерапия.

8. Аденокистозный рак. Имеет неблагоприятный прогноз, дает удаленные метастазы и местные рецидивы. Лечение предусматривает энуклеацию глазного яблока или брахитерапию.

9. Метастазы. Первичная опухоль может быть расположена в молочной железе, легких, предстательной железе, желудочно-кишечном тракте или почках. Диплопия и боль являются основными симптомами, продолжительность симптомов до постановки диагноза невелика. Лечение паллиативное, выживаемость плохая. Необходимо гистологическое подтверждение диагноза.

10. Лимфомы. Большинство ЭМЛ (экстранодальная маргинальная лимфома) имеют хороший прогноз после биопсии и лучевой терапии. ДКЛ (диффузная крупноклеточная лимфома) является наименее благоприятным типом, возможна химиотерапия. Двадцать процентов ЭМЛ и 50% ДКЛ становятся системными заболеваниями.

11. Дермоидные кисты. Дермоидные кисты по своему происхождению — врожденные образования. Полное удаление не требуется, в противном случае весьма вероятен рецидив.

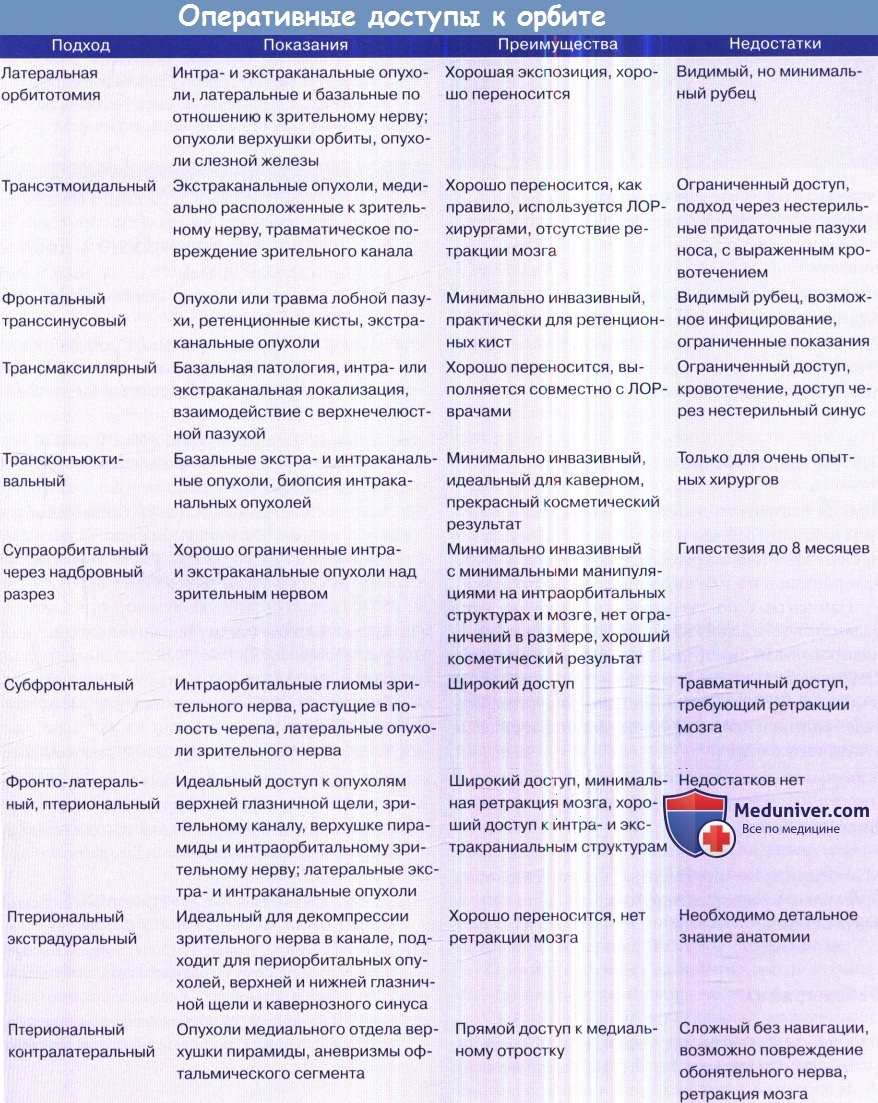

д) Оперативные доступы. Выбор доступа зависит от расположения, размера, демаркации и гистологического типа поражения.

Должен быть выбран наиболее атравматичный подход. В принципе различают два вида доступа: транскраниальные и экстракраниальные. В настоящее время транскраниальный доступ в большинстве случаев не используется.

е) Европейские рекомендации при опухоли орбиты. Любой пациент с потерей зрения, экзофтальмом или нарушением подвижности глаза должен пройти МРТ для выявления или исключения интраорбитального или внутричерепного процесса.

Пациенты с подтверждением одной из этих редких опухолей должны быть переданы в специализированный центр для дальнейшего лечения. Сотрудничество разных специалистов, в том числе в области ЛОР, челюстно-лицевой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии увеличивает шансы успешного лечения.

Интраоперационная фотография трансконъюнктивального доступа.

– Также рекомендуем “Нейрохирургия идиопатической внутричерепной гипертензии – Европейские рекомендации диагностики и лечения”

Оглавление темы “Нейрохирургия опухоли головного мозга.”:

- Нейрохирургия опухоли орбиты – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия идиопатической внутричерепной гипертензии – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия астроцитомы головного мозга у ребенка – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия медуллобластомы у ребенка – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия эпендимомы у ребенка – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия глиомы ствола мозга у ребенка – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия опухоли больших полушарий мозга у ребенка – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия внутрижелудочковой опухоли мозга у ребенка – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия опухоли супраселлярной области мозга у ребенка – Европейские рекомендации

- Нейрохирургия врожденной опухоли мозга – Европейские рекомендации

Источник

В орбите встречаются доброкачественные и злокачественные опухоли. Опухоли могут развиться первично из клетчатки, стенки орбиты, из других частей органа зрения, лежащих в орбите: зрительного нерва, слезной железы, мышц, метастатически при злокачественных новообразованиях других органов, а также могут распространяться с соседних частей (злокачественные опухоли верхней челюсти, остеомы лобной пазухи, глиомы сетчатки, саркомы сосудистой оболочки и т.д.) (рис. 91 см. в Приложении).

Доброкачественные опухоли растут медленно, очень быстро — злокачественные. Иногда трудно отличить первичные опухоли от вторичных. При вторичных опухолях значительные нарушения зрения и изменения глазного дна сочетаются с относительно небольшим экзофтальмом. Это — важный дифференциальный признак. Ранними симптомами орбитальных опухолей являются отек век, парестезия периорбитальной области и боли, часто значительные, иррадиирующие в соседние участки. Затем появляется экзофтальм, ограничение подвижности (подвижность не страдает при локализации опухоли в области мышечной воронки), смещение глазного яблока, диплопия, снижается острота зрения, появляется центральная скотома, или сужение поля зрения, на глазном дне — застойный сосок, атрофия зрительного нерва, кровоизлияния и отслойка сетчатки. Перечисленные симптомы бывают в различных сочетаниях, зависящих от величины, темпа роста, расположения и характера опухоли.

Диагностика опухолей орбиты — один из наиболее трудных разделов офтальмологии. Методами исследования являются рентгенография, при которой можно отметить истончение или разрушение стенок, увеличение размеров и затемнение пораженной орбиты, компьютерная томография, показывающая наличие опухоли, локализацию и протяженность, орбитография, основанная на рентгенологическом контрастировании орбиты, венография, термография орбиты, каротидная ангиография, В-метод эхографии (сканирование). При сосудистых поражениях орбиты и подозрении на злокачественную опухоль противопоказан метод орбитографии. Для определения злокачественности новообразования применяют радионуклеидное исследование с радиоактивным фосфором — 32 Р, йодом — 125 J и 131 J, стронцием — 85 Sr и др. Однако метод не точен, т.к. некоторые доброкачественные новообразования и псевдоопухоли орбиты могут накапливать изотоп, подобно злокачественным новообразованиям.

Как тест для диагностики опухоли и ее характера используют определение свободных сульфгидрильных и дисульфидных групп в сыворотке крови.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ОРБИТЫ

Дермоидные кисты (dermoidem cysticum). Развиваются из отшнуровавшихся тканевых зачатков зародышевой дермы. Гистологическое исследование показывает, что дермоиды имеют плотную капсулу, содержат потовые и сальные железы, волосяные фолликулы и волосы, чешуйки эпидермиса. Локализуются главным образом в верхнем углу орбиты, в области костных швов лобного отростка с отростком верхней челюсти или скулолобного шва и всегда связаны с надкостницей. Дермоидные кисты возникают также под мышцами дна полости рта, под языком, в языке, корне носа. Описан случай, где наряду с указанным содержимым отмечалось образование зубов, происходящих также из эктодермального зачатка. Дермоидные кисты имеют эластичную мягкую консистенцию, не спаяны с кожей, чаще наблюдаются в раннем детском возрасте. Растут медленно, рост обычно усиливается к концу 1-го года жизни, в юношеском возрасте и во время беременности. Могут быть рецидивы кисты, и в этих случаях может быть их озлокачествление. При росте опухоли может появиться экзофтальм со смещением глазного яблока, ограничением подвижности, снижением остроты зрения. При рентгеновском исследовании в месте образования кисты может быть углубление с ровными, четкими, иногда зазубренными краями, или нарушение целости костной стенки орбиты в виде сквозного дефекта. Дифференцировать дермоиды необходимо с мозговыми грыжами. Лечение оперативное.

Мозговая и менингиальная грыжи (еncephalocele, meningocele) — кистозные образования, локализующиеся в верхне-внутреннем углу глазницы между лобной, слезной костями и лобным отростком верхней челюсти или в области переносья и внутренней части надбровной дуги, или между лобной и решетчатой костями. Encephalocele — это выпячивание мозга с мозговыми оболочками, а Meningocele — выпячивание мозговых оболочек со спиномозговой жидкостью. Различают передние и задние грыжи. Мозговая грыжа при передней локализации может прощупываться, как малоподвижная мягкая опухоль. Может занимать верхнюю часть шва. Если она сообщается с полостью черепа, то можно видеть ее пульсацию, увеличение размеров при дыхании, плаче, кашле, натуживании, наклоне головы, при давлении на опухоль. Этого не бывает при дермоидах. Мозговую грыжу следует также дифференцировать с кровяной опухолью новорожденных, гемангиомой и врожденной кистой нижнего века.

Лечение — оперативное и производится нейрохирургом.

Гемангиома (Haemangioma) — наиболее часто встречающаяся врожденная опухоль глазницы. Опухоль может появиться в любом возрасте, начиная с раннего детства. Встречается в 2-3 раза чаще у девочек. Растут медленно, но могут быстро расти в первые месяцы и годы жизни. Встречается в виде простой ангиомы — это сплетение расширенных вен, кавернозной, заключенная в сумку опухоль, состоящая из сети полостей, наполненных свежей и свернувшейся кровью, рацемозной и смешанной (рис. 92 см. в Приложении).

В глазнице в большинстве случаев наблюдается кавернозная ангиома, которая часто локализуется в области мышечной воронки (рис. 93 см. в Приложении). При этой локализации глазное яблоко выпячено прямо вперед. При другой локализации имеется еще и смещение глазного яблока. Экзофтальм увеличивается медленно. У больных с кавернозными ангиомами болезненные ощущения обычно отсутствуют, общее состояние не страдает. Кроме всех других признаков орбитальной опухоли, для ангиомы характерно увеличение и уплотнение опухоли под влиянием напряжения, застоя в венозных сосудах головы и повторные подконъюнктивальные и подкожные кровоизлияния. Если произвести пункцию, то в случае ангиомы в шприц насасывается то или иное количество крови. Большое значение в диагностике имеет ангиография орбиты (Бровкина А.Ф., 2002).

При рентгеновском исследовании в первый период развития новообразования отмечается затемнение пораженной глазницы, затем увеличение ее размеров, истончение ее стенок, узуры, иногда гиперостоз кости. Наличие в области глазницы тромбированных сосудов помогает диагнозу. Наиболее точный диагноз помогает поставить компьютерная томография с контрастированием, а также ультразвуковое сканирование.

Лечение оперативное. Иногда успешна короткофокусная рентгенотерапия, особенно при простых ангиомах. Лучевая терапия при ангиомах до одного года жизни. Применяется также криотерапия и склерозирующая химиотерапия.

Остеома глазницы (Osteoma orbitae) — это вторичное образование и в большинстве случаев исходит из придаточных полостей. Растет медленно, в период роста длительно остается бессимптомной.

Локализуется во внутренних отделах орбиты, очень плотная на ощупь. Клиническая картина, как и при всех новообразованиях глазницы — экзофтальм, который развивается медленно, смещение глазного яблока, ограничение его подвижности, редко диплопия, неврит, застойный сосок и снижение зрения.

Течение остеомы может осложниться эмпиемой придаточной пазухи с последующим развитием субпериостального абсцесса, абсцесса мозга, менингита. Остеомы могут прорастать из пазух не только в орбиту, но и в интракраниальную полость. Решающим в диагностике является рентгеновское исследование. На рентгенограммах определяется четкая тень, по интенсивности напоминающая костную ткань. Размеры остеом разные — от малых, величиной с горошину, где лучше применение компьютерной томографии, до огромных, занимающих соответствующую пазуху и полость глазницы.

Лечение хирургическое с последующей пластикой орбиты. Остеома может сочетается с мукоцеле.

Слизистая киста придаточных пазух (Мucocele) — закупорка устья выводного протока придаточной пазухи со скоплением слизистого секрета. Секрет имеет вид светлой, опалесцирующей янтарного цвета тягучей, без запаха слизи, может быть коричневая или кофейно-шоколадная окраска при наличии измененных пигментов крови. По химическому составу в слизь входят муцин, холестерин и жир. При бактериологическом исследовании слизь почти всегда стерильна. Возникает мукоцеле чаще в лобной, реже в решетчатой и гайморовой пазухах. Растет медленно, воспалительные явления отсутствуют. Постепенно увеличиваясь в объеме, опухоль давит на стенку глазницы, которая атрофируется частично или полностью рассасывается, и опухоль внедряется в полость орбиты. В запущенных случаях, когда давление передается на зрительный нерв, могут появиться застойные изменения на глазном дне. Развиваются экзофтальм и смещение глазного яблока. На рентгенограммах ясно контурируется растянутая, пораженная пазуха, заметно смещение ее стенки в полость глазницы, а иногда разрушение стенки. Прозрачность пораженной пазухи не изменяется, лишь при нагноении она может быть несколько понижена. Рост опухоли может ускорить травма. Опухоль мягкая, эластичная. Если она локализуется во внутренней стенке глазницы, то напоминает растянутый слезный мешок. Атипичное положение кисты, свободно проходимые слезоотводящие пути при промывании, а также рентгенография или компьютерная томография орбиты и придаточных пазух носа помогают дифференциальному диагнозу. Дифференцируется мукоцеле также с опухолями орбиты и придаточных пазух носа, мозговыми грыжами и дермоидными кистами. Пока киста не вышла за пределы придаточной полости, она протекает бессимптомно. В ранних стадиях можно отметить некоторую припухлость у внутреннего угла глазницы или под верхним краем орбиты, в средней ее трети. При прощупывании грыжевидного выпячивания ощущается флюктуация. Иногда, задолго до появления внешних симптомов мукоцеле лобной полости, больные жалуются на головные боли. Это бывает в тех случаях, когда мукоцеле больше растет к задней стенке лобной полости и лобным долям мозга. Решающим в постановке диагноза, особенно при слабо выраженных клинических признаках, является компьютерная томография.

Нейрофиброма орбиты — это местное проявление общего страдания — нейрофиброматоза (болезни Реклингаузена). Диагностика не трудна, если имеются узелки по ходу периферических нервов и пигментные пятна цвета «кофе с молоком», расположенные на коже живота, груди, спины, которые являются постоянным и характерным признаком нейрофиброматоза. Иногда узелки бывают в радужной оболочке, склере, роговице и даже на глазном дне, могут быть глаукома, элефантиазис, психическая отсталость.

Диагностика затруднительна, если налицо только один симптом.

Если имеется изолированное поражение орбиты, то очень много ценного дает рентгенологическое исследование (компьютерная томография), при котором обнаруживаются изменения гиперпластического (гиперостоз) или атрофического (деформация костей орбиты или их деструкция) характера. Глазница увеличивается в объеме, в основном, в вертикальном направлении, неравномерно расширяется канал зрительного нерва, стенки его узурируются или разрушаются. При значительных изменениях костных стенок глазницы в процесс могут вовлекаться соседние кости. Нейрофиброма орбиты проявляется рано. Признаки болезни отмечаются уже при рождении ребенка. Считают, что нейрофиброматоз обусловлен дисплазией нейроэктодермальной ткани, причины появления которой остаются неясными (Сидоренко Е.И., 2002).

Лечение — хирургическое. При осложненной глаукоме — антиглаукоматозные операции.

Глиомы зрительного нерва. Они относятся к первичным опухолям зрительного нерва и проявляются в первые годы жизни ребенка. Развитие идет за счет глиальной ткани. У взрослых бывают менингиомы (эндотелиомы), при которых опухолевый процесс возникает в результате пролиферации эпителия твердой и паутинной оболочек нерва. Ведущим симптомом является появление одностороннего экзофтальма, который растет медленно, но может достигать больших размеров. В этих случаях возможно несмыкание глазной щели, высыхание роговицы, развитие в ней дистрофических процессов. В случае интракраниальной локализации глиомы, экзофтальма может не быть.

При глиоме снижается острота зрения от сдавления волокон зрительного нерва. Могут быть застойный диск, массивные кровоизлияния и отек сетчатки. Исход застоя — атрофия зрительного нерва. Ультразвуковое исследование и компьютерная рентгенотомография глазницы позволяют выявить глиому на ранних стадиях.

Дифференцируют с ангиомой, мозговыми грыжами, отеком Квинке, пульсирующим экзофтальмом, кровоизлиянием.

Лечение — оперативное. Операции делают совместно с нейрохирургами.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ОРБИТЫ

К злокачественным опухолям орбиты относятся рак и саркома.

Саркомы относятся к первичным злокачественным опухолям орбиты (рис. 94 см. в Приложении). Встречаются как у детей до 10 лет, так и у взрослых. Развивается из любой ткани орбиты. Саркомы могут также распространяться на глазницу из окружающих частей. Клинические симптомы, скорость развития опухоли, зависят от локализации опухоли, ее типа. Если опухоль локализуется у вершины орбиты, то вначале появляется боль при движении глазного яблока и снижение остроты зрения из-за сдавления зрительного нерва опухолью и лишь спустя некоторое время появляется экзофтальм. При локализации в переднем отрезке появляются отек век, ограничение подвижности глазного яблока, затем боль и чувство распирания в орбите. Рост саркомы, как правило, быстрый. У детей рабдомиосаркома является чрезвычайно агрессивной, у детей до 5 лет развивается эмбриональный тип, а после 5 лет — альвеолярный (Бровкина А.Ф., 2002). Излюбленной локализацией опухоли является верхне-внутренний квадрант орбиты с ранним вовлечением мышцы, поднимающей верхнее веко и верхней прямой мышцы, с появлением птоза, ограничением подвижности глаза, смещением его книзу и кнутри. У взрослых опухоль растет медленнее. Несколько медленнее растет фибросаркома, которая исходит из периорбиты. Консистенция фибросарком плотная, как хрящи и даже кость. Поражает больных в зрелые годы. Редко дает метастазы. Похожа по консистенции и быстроте роста на остеосаркому, которая почти всегда является вторичным орбитальным новообразованием, распространяющимся из соседних отделов. В месте своего образования дает костный дефект, хорошо видимый на рентгенограмме. В гайморовой пазухе преобладают раки с ороговением, аденосаркомы (рис. 95 см. в Приложении).

Саркомы крупноклеточные, веретнообразные, фибросаркомы, хондросаркомы, ангиосаркомы. При новообразованиях верхнечелюстной пазухи опухоль в III стадии выходит за пределы стенок пазухи, проникает в орбиту, полость носа, разрушает твердое небо.

Дает метастазы в подчелюстные узлы и шейные. Надо помнить о возможности вторичных опухолей орбиты. Одним из настораживающих симптомов, позволяющих заподозрить опухоль верхнечелюстной пазухи, — это возможная головная боль, боль в орбите, усиливающаяся ночью. Опухоли, расположенные на верхней, задней и передней стенках верхнечелюстной пазухи, нередко вызывают невралгию нижнеглазничного нерва. При росте опухоли в сторону орбиты нарушаются контуры ее нижней стенки. Орбитальный край становится бугристым, плотным. При разрушении нижней стенки орбиты формируется западение глазного яблока. Из гайморовой пазухи опухоли могут перейти на решетчатый лабиринт, а затем прорастают в орбиту. При этом отмечается смещение глазного яблока.

При саркоме смещение начинается раньше, чем при раке. Экзофтальм со смещением глазного яблока вызывает диплопию.

При врастании злокачественных опухолей в двигательные мышцы глазного яблока, происходит ограничение его подвижности и расстройство зрения. В результате распространения опухоли верхней челюсти в орбиту, может возникнуть отек век, который объясняется сдавлением путей оттока крови и лимфы. Рак орбиты может развиться первично и обычно в возрасте 26-27 лет и почти никогда не бывает у детей. Вторично распространяется с век, слезного мешка, конъюнктивы, придаточных пазух. Рак орбиты может возникнуть и как метастаз при раке других органов (молочной железы, матки, печени и др.). Растет медленнее, чем саркома, но клиническая картина сходна.

Лечение первичных злокачественных опухолей глазницы оперативное и лучевое, при вторичных — лечение лучевое.

При злокачественных новообразованиях часто прибегают к полной или неполной экзентерации орбиты. Если опухоль распространяется на придаточные пазухи, производится комбинированная операция — экзентерация орбиты и синусов. Эту операцию могут производить хирурги-стоматологи, поэтому мы описываем технику операции. Техника операции по Головину: проводят два параллельных горизонтальных разреза по брови и нижнему орбитальному краю и перпендикулярные им вдоль наружного и внутреннего края орбиты. В результате получается разрез в форме буквы Н, в котором двойной средней линией очерчиваются пораженные веки и обозначаются кожно-мышечные лоскуты для закрытия полости. Производят удаление содержимого орбиты. Всю надкостницу, вместе с содержимым глазницы отделяют распатором, от костных стенок глазницы до самой ее вершины. Только в области верхней и нижней глазничных щелей, где надкостница спаяна с краями этих щелей и у блока верхней косой мышцы, осторожно применяют ножницы. Все одетое надкостницей, имеющее конусообразную форму, содержимое глазницы вытягивают рукой или пинцетом вперед, крепкими ножницами пересекают мышечнонервный пучок у вершины глазницы и извлекают из последней. Останавливают кровотечение, удаляют подозрительные остатки тканей. Вскрывают пораженные придаточные пазухи носа, очищают их до здоровых тканей. Иногда удаляют почти всю нижнюю стенку гайморовой полости, носовой отросток верхней челюсти, слезную кость, часть носовой кости, носового отростка лобной кости и др.

Останавливают кровотечение тампонадой, гальвано-каутеризацией или диатермокоагуляцией. Затем кожные лоскутки стягиваются швами. В послеоперационном периоде применяют рыхлую тампонаду полости, тампоны оставляют на 3-4 дня, затем заменяют новыми. Через 7-8 дней начинают курс лучевой терапии. Позже применяют эктопротезирование.

Из осложнений во время экзентерации следует указать на кровотечение, иногда очень сильное. Рекомендуется тупая тампонада, наложение кровоостанавливающих пинцетов на оставшуюся у вершины глазную культю, которые иногда приходится оставлять на 1-2 дня, прижигание этой культи. При очень тяжелых кровотечениях прибегают к перевязке сонной артерии. Более редким осложнением являются повреждение стенок глазницы при отделении надкостницы. Особенно опасно повреждение задней половины верхней стенки глазницы, т.к. обнажается твердая мозговая оболочка, которая может быть травмирована и инфицирована.

Источник