Тератогенное действие это побочное действие

Ïðèâåòñòâóþ, ðåáÿòêè) Äàâíî ìåíÿ íå áûëî êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò âðåìåíè, è, ÷åñòíî ãîâîðÿ, óæå è æåëàíèÿ ïèñàòü.  ïðèíöèïå, ìîæåòå îòïèñûâàòüñÿ, åñëè ïîñòû è áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ, òî êðàéíå ðåäêî è óæå íå â òåõ îáúåìàõ. Ìîæåò, î êàêèõ-òî åäèíè÷íûõ ñèíäðîìàõ. Èçíà÷àëüíî ÿ âîîáùå ïëàíèðîâàëà îäèí ïîñò) Òàê ÷òî, áåç îáèä. Ìíå áûëî ïðèÿòíî âèäåòü âàø èíòåðåñ, è ÿ íàäåþñü, ÷òî âñå ýòî áûëî íå çðÿ)

Ñåãîäíÿ ïîñëåäíèé îòíîñèòåëüíî áîëüøîé ïîñò, è ïîãîâîðèì ìû î òåðàòîãåííûõ ôàêòîðàõ. ×òî ýòî òàêîå è ñ ÷åì ýòî åäÿò. Äëÿ òåõ, êòî íå ÷èòàë ïðåäûäóùèå ïîñòû ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü.

ß íàñòîÿòåëüíî íå ñîâåòóþ ÷èòàòü ýòîò òåêñò áåðåìåííûì æåíùèíàì. Òåã «æåñòü» ïðèñóòñòâóåò. Âñå?) Ïðèñòóïèì.

×òî òàêîå òåðàòîãåííîå äåéñòâèå? Ýòî ñïîñîáíîñòü ðàçíûõ ôàêòîðîâ (ôèçè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ, áèîëîãè÷åñêèõ) íàðóøàòü íîðìàëüíûé õîä ðàçâèòèÿ ýìáðèîíà è âûçûâàòü ó íåãî ïîðîêè ðàçâèòèÿ.

Âñå æå çíàþò: íå ïåé âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, íå êóðè, íå ïðèíèìàé ëåêàðñòâ. Ìíîãèå çíàþò òàê æå è î òîì, ÷òî áåðåìåííîé íåõîðîøî áîëåòü. Âñå ýòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîïûòêà ïðåäîòâðàòèòü òåðàòîãåííîå âîçäåéñòâèå íà ïëîä.

Âðîæäåííûå ïîðîêè ðàçâèòèÿ àíîìàëèè ðàçâèòèÿ ïëîäà. Îíè ìîãóò áûòü íàñëåäñòâåííûìè (ìóòàöèè), ñðåäîâûìè (òî, î ÷åì ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ) è ìóëüòèôàêòîðíûìè (è òî, è òî).

Àãåíåçèÿ ïîëíîå îòñóòñòâèå îðãàíà.

Àïëàçèÿ/ãèïîïëàçèÿ òàê æå îòñóòñòâèå, ëèáî çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå îðãàíà â ðàçìåðàõ, ïðè òîì ÷òî åñòü ïðåäïîñûëêè ê åãî ðàçâèòèþ (íàïðèìåð, íåò îäíîé ïî÷êè àãåíåçèÿ, íî åñòü ñîñóäû, êîòîðûå äîëæíû áûëè èäòè ê ýòîé ïî÷êå).

Àòðåçèÿ îòñóòñòâèå êàíàëà èëè ôèçèîëîãè÷åñêîãî îòâåðñòèÿ (àòðåçèÿ ñëóõîâîãî ïðîõîäà, àíóñà). Äàáû íå ñèëüíî øîêèðîâàòü, ïîêàæó íà êîøêàõ:

Ñòåíîç ñóæåíèå êàíàëà èëè îòâåðñòèÿ.

Óäâîåíèå. Ïðèìåð -ïîëèäàêòèëèÿ óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïàëüöåâ.

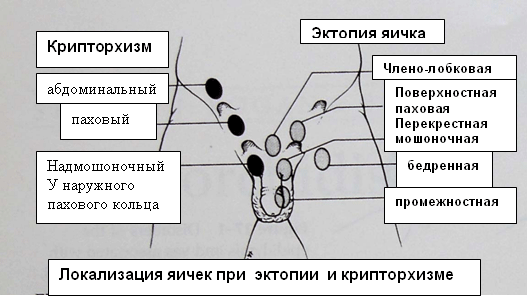

Ýêòîïèÿ íåîáû÷íîå ðàñïîëîæåíèå îðãàíà

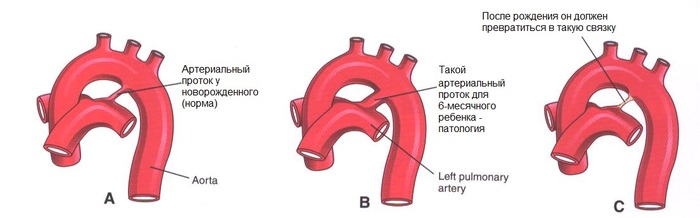

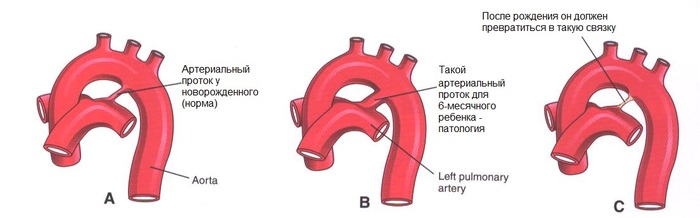

Ïåðñèñòèðîâàíèå ñîõðàíåíèå ýìáðèîíàëüíûõ ñòðóêòóð, êîòîðûå â íîðìå äîëæíû èñ÷åçàòü ê òîìó èëè èíîìó âîçðàñòó.

Ãåòåðîòîïèÿ ïåðåìåùåíèå êëåòîê/òêàíåé èç îäíîãî îðãàíà â äðóãîé îðãàí.

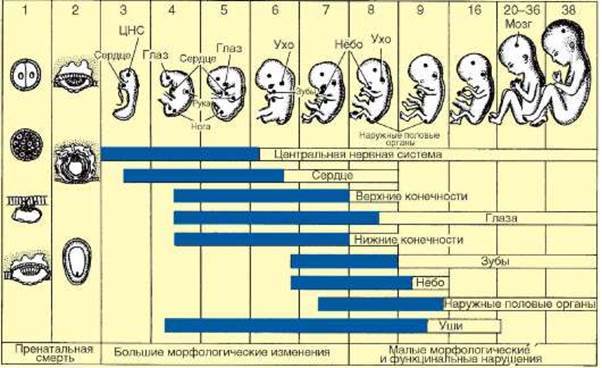

Ðàçâèòèå òîãî èëè èíîãî ïîðîêà çàâèñèò îò ñðîêà áåðåìåííîñòè è õàðàêòåðà ñàìîãî ïîâðåæäàþùåãî àãåíòà.

Äî 2 íåäåëü áåðåìåííîñòè ýòî ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó «âñå èëè íè÷åãî»: ëèáî ðåáåíîê ðîäèòñÿ çäîðîâûì, ëèáî ïîðàæåíèå áóäåò íàñòîëüêî ñèëüíûì, ÷òî áåðåìåííîñòü ïðåðâåòñÿ.

Ñ 2 ïî 8 íåäåëè ïåðèîä ìàêñèìàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïëîäà. Íà êàðòèíêå âèäíî, ÷òî ðàçâèâàþòñÿ âñå íàøè ñàìûå îñíîâíûå îðãàíû èìåííî â ýòîò ïåðèîä. È õàðàêòåð ïîðîêà ðàçâèòèÿ áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, êàêîé îðãàí íà ýòîì ýòàïå ðàçâèâàëñÿ.

Ïîñëå 8 íåäåëü ïåðèîä ñíèæåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè. Ïî÷òè âñå îðãàíû ñôîðìèðîâàíû è ñåðüåçíûå ïîðîêè òóò âîçíèêàþò ðåäêî. Åñëè êàêîé-òî òåðàòîãåí è ïðîáüåòñÿ, ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäåò ñíèæåíèå ôóíêöèîíàëüíîñòè îðãàíà èëè çàäåðæêà ðîñòà.

Èòàê, åñëè ãîâîðèòü î ñàìèõ òåðàòîãåííûõ, òî îíè ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèìè, õèìè÷åñêèìè è áàêòåðèàëüíûìè. Âñå îíè ïðèâîäÿò ê òåì èëè èíûì ïîðîêàì ðàçâèòèÿ.

Ôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ìíîãî, â òîì ÷èñëå ýòî è èîíèçèðóþùåå èçëó÷åíèå. Ðàäèàöèÿ âëèÿåò íåïîñðåäñòâåííî íà ãåíåòè÷åñêèé àïïàðàò çàðîäûøà, íàðóøàåòñÿ äåëåíèå êëåòîê è, ñîîòâåòñòâåííî, íàðóøàåòñÿ ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíîâ. Çàáîëåâàíèÿ ìàòåðè òîæå âëèÿþò íà ïëîä: ñàõàðíûé äèàáåò, ôåíèëêåòîíóðèÿ. Ìåõàíè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ íà ìàòêó, àíîìàëèè ñòðîåíèÿ ìàòêè ïðèâîäÿò ê íàðóøåíèþ êðîâîñíàáæåíèÿ ïëîäà è åãî ãèïîòðîôèè.

Íî òóò äëÿ ïðèìåðà ìíå õîòåëîñü áû ïðèâåñòè ñèíäðîì àìíèîòè÷åñêèõ ïåðåòÿæåê.

Ïî îäíîé èç âåäóùèõ òåîðèé, àìíèîòè÷åñêèå ïåðåòÿæêè âîçíèêàþò èç-çà ÷àñòè÷íûõ ðàçðûâîâ àìíèîòè÷åñêîãî ïóçûðÿ.  ðåçóëüòàòå òàêèõ ðàçðûâîâ ïîÿâëÿþòñÿ âîëîêíà, êîòîðûå è ïðèâîäÿò êî âñåì ýòèì ïîñëåäñòâèÿì, êàê íèòè îáâèâàÿ ÷àñòè ïëîäà. Íî ïðàâäû, íà ñàìîì äåëå, íå çíàåò íèêòî.

Ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ àìíèîòè÷åñêèõ ïåðåòÿæåê ìîãóò áûòü êàê òðàâìû áåðåìåííîãî æèâîòà, àìíèîíèò (âîñïàëåíèå àìíèîíà), ìàëîâîäèå è ò.ï. Èõ íå âñåãäà âèäíî íà ÓÇÈ, íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî ïåðåòÿæåê íå íàíîñèò íèêàêîãî óðîíà ïëîäó.

Íî åñëè íàíîñÿò, òî íàíîñÿò íåõèëî. Ïðîÿâëåíèÿìè ADAM êîìïëåêñà (amniotic deformity, adhesions, mutilations) ìîãóò áûòü àìïóòàöèè êîíå÷íîñòåé èëè èõ ÷àñòåé, êîëüöåâûå âäàâëåíèÿ êîíå÷íîñòåé è ïàëüöåâ, ðàñùåëèíû (ãóáû è íåáà, íàïðèìåð), àáñîëþòíî ðàçíûå äåôåêòû ëèöà, ÷åðåïà, òåëà, êîíå÷íîñòåé. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû çàïóòàëèñü â ìåòàëëè÷åñêîé ëåñêå è íå ìîæåòå âûïóòàòüñÿ, ïðè ýòîì âû íà÷àëè ðàñòè, à ëåñêà íåò. Çðåëèùå æóòêîå.

Õèìè÷åñêèå ôàêòîðû. Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà.  øòàòàõ, íàïðèìåð, äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûëà ïðèíÿòà êëàññèôèêàöèÿ ïðåïàðàòîâ ïî ñòåïåíè òåðàòîãåííîñòè (êðèòåðèè FDA).

Êàòåãîðèÿ À â ýêñïåðèìåíòàõ è êëèíè÷åñêè îïàñíîñòè äëÿ ïëîäà íå âûÿâëåíî (êàê âñåãäà, íà 100% âàñ íèêòî íå îáåçîïàñèò);

Êàòåãîðèÿ  â ýêñïåðèìåíòå òåðàòîãåííîñòè íå îáíàðóæåíî, íî êëèíè÷åñêèõ äàííûõ íåò;

Êàòåãîðèÿ Ñ â ýêñïåðèìåíòå òåðàòîãåííîñòü ïîäòâåðæäåíà, íî êëèíè÷åñêèõ äàííûõ íåò;

Êàòåãîðèÿ D ïðåïàðàòû, îêàçûâàþò òåðàòîãåííîå äåéñòâèå, íî íåîáõîäèìîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ ïðåâûøàåò ïîòåíöèàëüíûé ðèñê ïîðàæåíèÿ ïëîäà, ïðåïàðàòû íàçíà÷àþòñÿ ïî æèçíåííûì ïîêàçàíèÿì;

Êàòåãîðèÿ Õ ñëèøêîì îïàñíû, î÷åíü ñèëüíàÿ òåðàòîãåííîñòü. Ïðîòèâîïîêàçàíû ïðè áåðåìåííîñòè.

Ðàññêàæó ÿ âàì ïðî ïðåïàðàò èç êàòåãîðèè Õ òàëèäîìèä.

1954 ãîäó íåìöû ðàçðàáîòàëè ñèå ÷óäî è õîòåëè áûëî ëå÷èòü èì ñóäîðîãè, äà âîò òîëüêî ñóäîðîãè îí íå êóïèðîâàë. Çàòî, òàëèäîìèä îêàçûâàë ñíîòâîðíûé ýôôåêò, õîðîøî ñïðàâëÿëñÿ ñ òîøíîòîé, ãîëîâíûìè áîëÿìè ïðîñòî ñóïåð-ïðåïàðàò äëÿ òîêñèêîçà ïåðâîãî òðèìåñòðà áåðåìåííîñòè. Êðîìå òîãî, ïåðåäîçèðîâêà ïðåïàðàòà â ýêñïåðèìåíòå íå óáèâàëà ïîäîïûòíûõ ìûøåê, à çíà÷èò, ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü åãî âïîëíå ñåáå áåçîïàñíûì. Áèíãî.

È ïîòîì ýòè ñïîêîéíûå, ëèøåííûå ãîëîâíûõ áîëåé è òîøíîòû æåíùèíû, ñî ñ÷àñòëèâîé è ðàäîñòíîé áåðåìåííîñòüþ íà÷àëè ðîæàòü.

Îñíîâíûì ïðîÿâëåíèåì òàëèäîìèäíîãî ñèíäðîìà ñòàëà ôîêîìåëèÿ ñïåöèôè÷åñêèå äåôåêòû êîíå÷íîñòåé, êîãäà ðóêè è íîãè áîëüøå ïîõîæè íà òþëåíüè ëàñòû (÷òî, êñòàòè, è åñòü äîñëîâíûé ïåðåâîä ôîêîìåëèè ñ ëàòûíè). Êðîìå òîãî ó ýòèõ äåòîê áûëè äåôåêòû óøíûõ ðàêîâèí, ãëàç, âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî «òàëèäîìèäíûå» ìàìû èìåþò áîëüøîé ðèñê ñòàòü áàáóøêàìè îòñòàëûõ âíóêîâ, àóòèñòîâ è âíóêîâ ñ ýïèëåïñèåé.

Ýòîò èíöèäåíò â èñòîðèè ìåäèöèíû ïîëó÷èë çàñëóæåííîå íàçâàíèå «Òàëèäîìèäíàÿ òðàãåäèÿ».

Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî ïðåïàðàò áûë âûêèíóò â ïîìîéêó è çàáûò, òî âû îøèáàåòåñü. Îí äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîêàçå è íåêîòîðûõ âèäàõ ðàêà. Ñ îãðîìíîé îñòîðîæíîñòüþ, ðàçóìååòñÿ)

Ðåçþìèðóÿ õèìè÷åñêèå òåðàòîãåíû, õî÷ó ïðåäîñòåðå÷ü âàñ: íå óâëåêàéòåñü ÁÀÄàìè. «Òðàâêè» ýòî, êîíå÷íî, õîðîøî, íî ýòó õðåíü âîîáùå íèêòî íå ïðîâåðÿåò, ìû íå çíàåì ÷òî òàì. Áóäüòå àêêóðàòíû. Áåðåãèòå ñåáÿ)

Íó è ñîâñåì íåìíîãî ðàññêàæó ïðî áèîëîãè÷åñêèå òåðàòîãåíû.

Èíôåêöèè âîêðóã íàñ. Ìíîãèå áîëåëè êðàñíóõîé è âåòðÿíêîé â äåòñòâå, ïî÷òè ó âñåõ åñòü ïðîñòîé ãåðïåñ 1 òèïà («ïðîñòóäà»íà ãóáàõ? Äà, äåòêà, ýòî ãåðïåñ). Ó ëþáèòåëåé êîøå÷åê ìîæåò áûòü òîêñîïëàçìîç. È âñå êàê-òî ñ ýòèì æèâóò è â óñ íå äóþò. À ÷òî åñëè, ãîñïîäà è äàìû, ÿ ñêàæó âàì, ÷òî âñå ýòè áîëåçíè òåðàòîãåíû?

Áîëüøèíñòâî âðîæäåííûõ èíôåêöèé âûçûâàþò êîæíûå, íåâðîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ è, ðàçóìååòñÿ, ïîðîêè ðàçâèòèÿ.

Äëÿ ïðèìåðà – êðàñíóõà. Êëàññèêîé âðîæäåííîé êðàñíóõè ñ÷èòàåòñÿ òðèàäà Ãðåããà: ïîðîêè ðàçâèòèÿ ñåðäöà, êàòàðàêòà è ãëóõîòà.

Ãëóõîòó ñëîæíî ïðîèëëþñòðèðîâàòü: ìèêðîöåôàëèÿ òîæå õàðàêòåðíà.

Åñòåñòâåííî, íåîáõîäèìî ïîìíèòü ïðî êðèòè÷åñêèå ïåðèîäû. Åñëè âû çàáîëåëè êðàñíóõîé â òðåòüåì òðèìåñòðå ýòî óæå íå òàê îïàñíî äëÿ ïëîäà. Âû, êîíå÷íî, íàìó÷àåòåñü, íî äëÿ ïëîäà âñå ïðîéäåò ëó÷øå, ÷åì ïðîøëî áû íà, ñêàæåì, ïåðâîì ìåñÿöå.

Ïîýòîìó áåðåìåííûì íàäî îáñëåäîâàòüñÿ íà èíôåêöèè â òîì ÷èñëå, èçáåãàòü êîíòàêòà ñ áîëüíûìè, ñëåäîâàòü ðåêîìåíäàöèÿì âðà÷à, íå öåëîâàòü ñâîèõ êîòèêîâ â ïîïêè, èçáåãàòü áåñïîðÿäî÷íûõ ïîëîâûõ êîíòàêòîâ. Ïèòü/êóðèòü íåëüçÿ, íåëüçÿ ïðèíèìàòü íàðêîòèêè, ïî ëþáîìó ëåêàðñòâó êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì, âíèìàòåëüíî ÷èòàòü èíñòðóêöèè. Íå õîäèòå ê ìóæó íà ðàáîòó íà ÿäåðíûé ðåàêòîð, èçáåãàéòå òåìíûõ ïîäâîðîòåí, ãäå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü òðàâìó è îòæèì òåëåôîíà, ïåéòå ôîëèåâóþ êèñëîòó è âñå áóäåò õîðîøî)

Ïîæàëóé, âñå. Îïÿòü áóäåòå ãîâîðèòü, ÷òî íàïóãàëà)

Ðåáÿòêè, íå çàáûâàéòå, ÷òî âàæíî âîâðåìÿ îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó, åñëè ó âàñ âîçíèêàþò íåõîðîøèå ïîäîçðåíèÿ. Ëó÷øå ïåðåáäåòü, ÷åì íåäîáäåòü. Íå æàëåéòå âðåìåíè è ñðåäñòâ íà ñâîå çäîðîâüå è çäîðîâüå âàøèõ äåòåé. È áåðåãèòå ñâîè áåðåìåííîñòè)

P. S. Ïî ïîâîäó ÍÈÏÒ, âñåì êòî èíòåðåñîâàëñÿ – âáåéòå â ãóãëå “Ïðåäèêòèâíûå òåõíîëîãèè è âîçìîæíîñòè ìîëåêóëÿðíîé ãåíåòèêè â ðåïðîäóêòèâíîé ìåäèöèíå”. Òàì âñå èíòåðåñíî è ïðîñòî íàïèñàíî, ìîæåòå ïî÷èòàòü.

Источник

Преферанская Нина Германовна

Доцент кафедры фармакологии фармфакультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.фарм.н.

Идиосинкразия возникает при первом приеме вещества (агента) и при этом иммунитет не развивается, антитела не образуются, не возникает реакции «АГ+АТ». Например, врожденная аномалия фермента псевдохолинэстеразы удлиняет миорелаксирующее действие суксаметония йодида (Дитилин). У ряда больных с наследственной недостаточностью фермента глюкозо–6–фосфатдегидрогеназы может возникать гемолиз эритроцитов при применении противомалярийного препарата «Примахин» или антибиотика «Хлорамфеникол».

Аллергические реакции являются одними из наиболее часто встречающихся отрицательных видов действия ЛС. Многие из них (антибиотики, сульфаниламиды, препараты инсулина и др.) при попадании в организм людей с повышенной чувствительностью приводят к образованию и накоплению специфических антител. При повторных введениях этих ЛС происходит их взаимодействие с антителами и в результате возникают аллергические реакции. Лекарственная аллергия обусловлена нарушением иммунологических свойств организма, это приобретенная повышенная чувствительность организма к лекарственным веществам. Она протекает в виде аллергических реакций по немедленному или замедленному типу. К аллергическим реакциям немедленного типа относятся крапивница, отек Квинке, поллинозы, бронхиальная астма, сывороточная болезнь, лекарственный анафилактический шок. Они возникают при повторных курсах терапии, через несколько минут (≈20–30 мин.) после приема лекарства. Из аллергических реакций немедленного типа наиболее опасным является анафилактический шок. Анафилактический шок — быстроразвивающаяся реакция организма на повторное введение лекарства при имеющейся повышенной чувствительности к данному лекарственному веществу. Симптомы: боль за грудиной, отек гортани, спазм бронхов и удушье, снижение АД и ослабление сердечной деятельности, возможна потеря сознания. Если вовремя не оказать помощь, может наступить гибель организма. Аллергические реакции немедленного типа могут вызвать антибактериальные препараты (в частности, введение антибиотиков пенициллинового ряда), НПВС, анестетики, введение сывороток, вакцин.

Аллергические реакции замедленного типа развиваются через 24–48 часов и более, после повторного введения лекарственного вещества, к которому имеется сенсибилизация организма. Сенсибилизацией (лат. sensibilis — чувствительный) называется иммунологически опосредованная повышенная чувствительность организма к экзогенным или эндогенным антигенам. К ним относятся: лекарственная аллергия, вызывающая цитотоксический эффект в виде дерматитов, васкулитов, флебитов, аллергические реакции на пробы Манту, Пирке.

К отрицательным видам действия ЛС относится также «синдром отмены» — абстиненция(лат. abstinentia — воздержание), физическое и психическое состояние пациента после внезапного или полного прекращения препаратозависимой терапии. Синдром отмены может наблюдаться после прекращения приема опиоидных наркотических анальгетиков (Морфин, Тримеперидин); гормональных препаратов (Инсулин, глюкокортикостероиды); антигипертензивного средства «Клофелин», адреноблокатора «Анаприлин» и некоторых психотропных средств.

Всесоюзная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все случаи неблагоприятных реакций на организм зарегистрированных ЛС. Согласно определению ВОЗ, побочное нежелательное действие — это непредвиденные вредные (губительные) эффекты, которые возникают при использовании доз лекарственного средства, рекомендованных для профилактики и лечения заболеваний. При однократном введении лекарства неблагоприятные реакции могут не развиваться, не проявляться и никак не выявляться. При длительном применении ЛС побочный нежелательный эффект может стать причиной различных осложнений, в т.ч. обострения наследственных заболеваний. Различают нежелательные реакции, связанные с применением ЛС, на:

- побочные (негативные) реакции;

- серьезные нежелательные реакции (приводящие к различным осложнениям, инвалидности, угрозе жизни человека или к летальному исходу);

- непредсказуемые нежелательные реакции;

- серьезные непредвиденные нежелательные реакции.

Нежелательные эффекты, возникающие при применении ЛС в дозах, превышающих терапевтические, называются токсическими, как правило, это связано с передозировкой того или иного лекарственного препарата.

Согласно международной классификации выделяют 4 типа отрицательных побочных эффектов или нежелательных реакций на ЛС.

Тип А — предсказуемые реакции организма на введенное лекарство. Как правило, это дозозависимые побочные реакции, возникающие в 75% случаев от всех нежелательных реакций и приблизительно наблюдаются более чем у 1 из 100 больных. Эти реакции связывают с лекарственным взаимодействием, абсолютной, относительной передозировкой, индивидуальными особенностями организма. Летальность пациентов невысокая.

Тип В — непредсказуемые реакции организма, как правило, нечастые и возникают только у чувствительных людей. Это — дозонезависимые реакции, в ~ 25% случаев неизвестного генеза, иммунологические или неиммунологические (иммунопатии, энзимопатии, идиосинкразия, сенсибилизация, гиперчувствительность). Возникновение таких реакций — менее 1 на 1000 больных, высокая летальность.

Тип С — реакции организма, связанные с длительной терапией заболевания. Возникает синдром отмены, кумуляция, лекарственная зависимость, подавление выработки эндогенных веществ. Диагностика таких реакций затруднительна.

Тип D — тяжелые необратимые побочные эффекты на вводимое лекарство. Как правило, чаще всего наблюдаются отсроченные эффекты: мутагенность, канцерогенность и тератогенность. Предсказать такие реакции организма крайне трудно. В настоящее время все лекарства, которые регистрируются, проходят тестирование на вышеперечисленные необратимые побочные эффекты.

Одновременное использование нескольких ЛС с мало прогнозируемым результатом их совместного взаимодействия может привести к полипрагмазии (греч. poli, polys — многий, pragma — действие). У больных старше 60 лет нередко диагностируют одновременно несколько заболеваний. В норме врач назначает не более 3–5 лекарств. Использование 3–5 лекарств одновременно приводит к развитию нежелательных реакций у 4% пациентов. Применение 16–20 лекарств одновременно может вызвать развитие побочных нежелательных эффектов в 54% случаев.

Токсическое действие возникает также при абсолютной или относительной передозировке ЛС и проявляется в значительном, иногда обратимом нарушении функций отдельных органов или систем органов. Абсолютная передозировка бывает при повышении высших, суточных и курсовых доз, а относительная передозировка – при назначении средних (обычных) доз лицам с поражениями печени, почек, что сопровождается накоплением в организме применяемого действующего вещества, т.к. замедляется его инактивация и выделение из организма. Хорошо известно токсическое действие аминогликозидных антибиотиков (Стрептомицин, Канамицин) на слуховой нерв, когда поражается восьмая пара черепно-мозговых нервов и возникает ототоксический эффект. У больных наблюдается снижением слуха, шум, звон или заложенность в ушах, вплоть до глухоты.

Токсическое действие, кроме общего и местного, может обозначаться как ориентированное на определенные органы: нейро–, нефро–, гепато–, гемато– или кардиотоксический эффект и т.д.

При нейротоксическом эффекте повреждаются ткани нервной системы (ЦНС, периферическая нервная система). Примером нейротоксического действия является повреждающее действие ЦНС местным анестетиком «Новокаином» и близким к нему по химической структуре антиаритмическим препаратом 1А класса — «Новокаинамидом». При в/в введении возможно развитие головокружения, двигательного возбуждения или неприятные ощущения (чаще в конечностях), парестезии, которые проявляются онемением, покалыванием, жжением или эффектом «ползание мурашек». Антибиотик «Циклосерин», применяемый для лечения больных туберкулезом, может вызвать развитие психозов, галлюцинаций, псевдоэпилептических припадков.

Антибиотики из группы аминогликозидов вызывают нефротоксический эффект. Повреждение клубочкового аппарата или канальцевой системы нефрона почек могут возникать при применении полимиксинов и некоторых цефалоспоринов.

Гепатотоксическое действие — повреждение паренхимы печени и нарушение ее метаболической функции и др. Например, при применении Метациклина, Рифампицина.

Гематотоксическое действие (угнетение кроветворения) оказывают большинство цитостатиков, т.к. оказывают прямое угнетающее влияние на быстро размножающиеся ткани и в т.ч. на кроветворную систему (костный мозг). Это токсическое действие возникает только при резорбтивном применении хлорамфеникола (левомицетина). После местного применения препаратов, в состав которых входит левомицетин: 0,25% раствор левомицетина в глазных каплях, 1% глазной линимент, линимент синтомицина, содержащий рацемическую смесь (1 ч. хлорамфеникола + 1 ч. — его правовращающий изомер), комбинированная мазь «Левомиколь» и антибактериальный аэрозоль «Олазоль», таких побочных эффектов не возникает.

При назначении ЛС беременным женщинам возможно отрицательное действие на развивающийся плод. Эти отрицательные действия возникают при применении ЛС, проникающих через плацентарный барьер. Наиболее серьезными являются тератогенное и эмбриотоксическое действия.

Тератогенное действие (греч. teras — урод) проявляется врожденными уродствами, развившимися в результате влияния некоторых ЛС на организм плода (наиболее опасный период с 3 по 12 неделю беременности). Хорошо известна история применения в некоторых зарубежных странах успокаивающего и снотворного средства «Талидомид». У женщин, принимавших в первую треть беременности этот препарат, рождались дети, имевшие врожденные уродства (дефекты конечностей, их недоразвитие, пороки сердца, почек, нарушение функций желудочно–кишечного тракта и др. органов). Известны случаи уродств от применения некоторых гормональных препаратов, антибиотиков. Для предупреждения тератогенного действия рекомендуется воздерживаться от приема ЛС в первые три месяца беременности, особенно когда происходит закладка органов ребенка.

Эмбриотоксическое действие ЛС проявляется нарушением развития эмбриона, процессов имплантации (1–2 неделю беременности) и образования плаценты (3–6 неделю). В результате эмбриотоксического действия беременность или не развивается, или заканчивается самопроизвольным абортом.

Фетотоксическое действие связано с изменением функции органов и систем плода, а также обмена веществ в период с 9 по 38 неделю.

Мутагенное действие связано со стойким повреждением зародышевой клетки в период эмбриогенеза и ее генетического аппарата (до 12 недели беременности). Мутации могут проявляться в половых клетках, изменяя генотип потомства. Мутации в соматических клетках могут привести к развитию злокачественных образований (канцерогенному действию).

Безопасность ЛС должна изучаться на всех этапах продвижения препарата на фармацевтическом рынке (даже после тщательно проведенных доклинических и клинических испытаний). Одно только официальное разрешение на применение лекарства не является гарантией его безопасности для всех больных.

Преферанская Н.Г.

Источник