Внутрипульпарная анестезия в стоматологии противопоказания

Для большинства людей посещение кабинета стоматолога ассоциируется с дискомфортом и болью. Отчасти этот страх оправдан. Ведь даже самые современные зуботехнические технологии не гарантируют полной безболезненности манипуляций с пульпой.

Наиболее эффективным решением подобной проблемы является использование внутрипульпарной анестезии. Не все врачи берутся за ее выполнение, т.к. для этого необходимо обладать специальными навыками. Стоматологи-терапевты клиники «Имплант Эксперт» по желанию пациентов без труда проводят внутрипульпарное обезболивание.

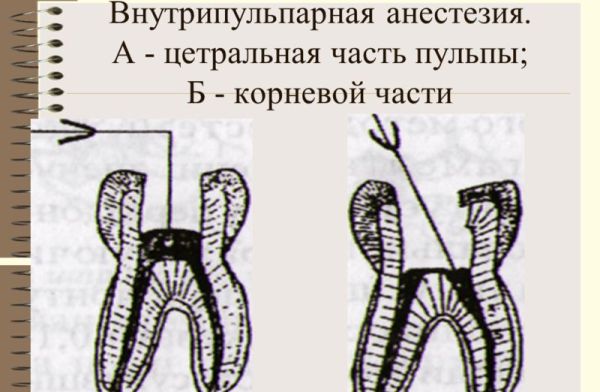

Внутрипульпарная анестезия представляет собой дополнительный метод обезболивания, применяемый при лечении пульпита. Анестетик вводится инъекционно непосредственно в пульпу.

Манипуляцию выполняют специальным шприцом с короткой и ультратонкой иглой. Используемый препарат состоит из двухпроцентного раствора лидокаина или его производных. Требуемый объем для проведения одной процедуры – до 0,3 мл.

Возможные способы доставки анестетика в пульпу:

- через естественное кариозное отверстие;

- через отверстие, рассверленное бормашиной. Этот способ предпочтителен, т.к. врач может сформировать отверстие, диаметр которого равен диаметру иглы, тем самым исключив попадание вводимого препарата в полость рта.

За час до проведения внутрипульпарного обезболивания проводят обязательную блокаду анальгетиками и антигистаминными препаратами.

Чувствительность пульпы пропадает через 30 секунд после введения анестетика. Эффект сохраняется на 15-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы провести депульпирование зуба даже с корневыми каналами сложной формы.

Разновидностью внутрипульпарной анестезии является «друк-анестезия», суть которой состоит в наложении ватного тампона, пропитанного обезболивающим препаратом. Врач прикладывает тампон к открытому участку пульпы, слегка надавливает на него, тем самым наполняя зубную полость анестетиком.

«Друк-анестезия» хорошо зарекомендовала себя как способ купирования болевого синдрома внутри костных тканей челюсти.

Показания к использованию внутрипульпарной анестезии

Основное показание – это лечение пульпита на начальной стадии при имеющихся ярко выраженных кариозных полостях.

Также показаниями к внутрипульпарному обезболиванию служат:

- желание врача исключить нарастание болевого синдрома в процессе лечения пульпита;

- исключение вероятности пробуждения блуждающего нерва, которое опасно обмороком пациента;

- потребность в дополнительном психологическом воздействии на больного;

- необходимость препарировать зуб при прогрессирующем среднем кариесе, т.е. в непосредственной близости от пульпы.

Положительные моменты использования внутрипульпарной анестезии состоят в следующем:

- точность воздействия препарата и, как следствие, высокая эффективность манипуляции;

- мгновенный эффект;

- отсутствует резорбтивное влияние на ткани ротовой полости.

Отметим также недостатки:

- неприятные ощущения при введении иглы и нагнетании препарата;

- трудоемкость манипуляции;

- вероятность попадания анестетика в сосудистое русло.

Если врач считает целесообразным применение внутрипульпарного обезболивания, то предварительно проводятся такие подготовительные мероприятия:

- чистка зуба от камня, налета и слюны;

- сглаживание острых краев бором и формирование отверстия для инъекции;

- снятие мягких тканей дентина;

- антисептирование.

Непосредственно после этого в пульповую камеру вводится анестетик.

Записаться на бесплатную консультацию вы можете по телефону:

Источник

Большинство людей откладывает визит к стоматологу из-за страха физической боли. Каждый, кто сталкивался с подобными манипуляциями, знает, насколько они могут быть болезненными.

И современные возможности медицины часто бывают недостаточно эффективны. Особенно это касается тех заболеваний, терапия которых предполагает прямой контакт с пульпой, характеризующейся самым высоким болевым порогом.

Об одном из наиболее результативных технологий устранения физических страданий пациента пойдет речь в данной статье.

Общее представление

Внутрипульпарная анестезия – это вспомогательное обезболивание, применяемое в процессе проведения лечения пульпита, при выполнении которой состав препарата инъекционным способом вводится в область пульпы зуба.

Инъекционное приспособление выпускается в виде специального карпульного шприца с достаточно тонко иглой, длиной не более 1 см. Столь тонкая и короткая игла обеспечивает не только максимально точное попадание, но и позволяет корректировать угол наклона, что особенно важно при анатомических аномалиях строения зуба.

Наиболее предпочтителен, по мнению врачей, инъектор марки ИС – 01 – 1, серийно выпускаемый многими отечественными фармацевтическими предприятиями.

Состав лекарственного средства – лидокаин 2% и его производные.

Если канал зуба отличается низкой проходимостью, целесообразно применение безигольного инъектора.

Обязательным требованием к проведению процедуры является дополнительная блокада анальгетиками и гистаминными средствами. Она выполняется за час до основного лечения, чтобы добиться местного обезболивания органа перед основной манипуляцией с пульпой.

Принцип действия

Доставить препарат к месту назначения можно двумя способами – через естественное кариесное отверстие или, сделанное искусственно, с помощью бора.

Второй вариант более предпочтителен, так как в этом случае диаметр будет полностью идентичен диаметру иглы, что исключит случайное протекание состав в ротовую полость.

В момент введения препарата наблюдается болезненность, чтобы ее минимизировать, врач к рабочей площади прикладывает ватный тампон, хорошо пропитанный анестетическим препаратом, либо просто капает в полость каплю лекарства прямо из иглы.

Состав вводят постепенно, малым количеством – не более 0,3 мл. По мере того, как жидкость проникает внутрь, специалист должен чувствовать некоторое сопротивление – это говорит о том, что все выполнено правильно и жидкость поступает в нужном направлении.

Учитывая, что область погружения невелика, используют иглу с изогнутым концом, так инъекция будет безопасной.

По факту введения раствора эффект наступает практически мгновенно, уже через 20—30 секунд пациент ничего не чувствует. Такое состояние, в зависимости от конкретного препарата, сохраняется на протяжении 15 – 30 минут, что вполне достаточно для выполнения всех мероприятий в рамках медицинского протокола. Успешность результата обезболивания – не менее 95%.

Внутрипульпарная анестезия под давлением заключается в контактном наложении ватного тампона, наполненного аппликационным обезболивающим составом, например, дикаин, на открытые участки пульпы или на поверхностный слой ее свода.

После этого обработанную полость под небольшим давлением закупоривается на нужный период времени.

В стоматологической практике данная манипуляция получила название «друк-анестезия». Данный вариант классифицируется как поверхностный, и в отличие от рассмотренного выше, позиционируется как аппликационный.

Вместе с тем, препарат постепенно всасывается тканями организма. Через пульпу жидкость поступает в костную кровеносную систему.

Это дает основание некоторым практикующим специалистам в область хирургической стоматологии причислять мероприятие к внутрикостному способу купирования болевого импульса.

Показания к проведению

Использование купирования болевого синдрома под давлением целесообразно только при лечении начальных стадий прогрессирования пульпита, на фоне имеющихся в зубных единицах полостей, пораженных кариесом.

В данной клинической ситуации основная цель анестезии – качественная блокада болевого импульса различной степени интенсивности.

Методика также показана:

- как мероприятие психологического воздействия на пациента и приведение его в состояние покоя перед предстоящим лечением;

- для исключения риска нарастания болевого порога, который дополнительно возникнет в процессе действий специалиста;

- с целью исключения пагубного влияния блуждающего нерва на сосудистую систему – это может спровоцировать обморок;

- для более комфортного препарирования полости ниже локализации пломбы на фоне кариеса средней зоны зуба;

- при выполнении стоматологических манипуляций на органах, когда наблюдается поверхностное расположение пульпы.

Технология применяется при следующих диагнозах:

- глубокий кариес в стадии обострения;

- открытый рог пульпы;

- потребность формирования полостного свода с последующим использованием внутреннего обезболивания инъекционными препаратами

Преимущества и недостатки

Как и любая технология лечения, данный вариант обезболивания имеет как свои плюсы, так и определенные минусы.

Преимуществами являются:

- доступность и простота исполнения мероприятия – лекарство точно и быстро достигает цели;

- мгновенный результат – боль стихает уже спустя минуту;

- длительный эффект – полное отсутствие болевых ощущений сохраняется на весь период лечения.

После того как заявленное время воздействия препарата истекло, на протяжении нескольких часов болевой импульс частично подавляется его остаточной концентрацией.

Это позволяет снизить физический дискомфорт на первые часы после манипуляции;

- полное отсутствие резорбтивного воздействия — такой эффект достигается путем минимального содержания введенного в полость, состава.

Недостатки:

- боязнь и психологический дискомфорт, возникающие у человека в момент введения устройства в ротовую полость;

- боль в процессе перфорации либо во время введения иглы в камеру пульпы;

- ограниченность проведения труднодоступностью некоторых участков;

- риск внутрисосудистого проникновения раствора – наблюдается лишь в единичных случаях.

Подготовка зуба

Техника местной анестезии при мероприятиях на пульпе крайне редко находится в зависимости от места развития воспалительного процесса и уровня его прогрессирования.

Если по факту проведения процедуры болевой синдром устранен, доктор приступает к действиям на твердых фрагментах зуба, а именно:

- чистит, пораженную заболеванием, полость от мелких частиц пищи, слюнного секрета;

- бором сглаживают краевые элементы для улучшения эстетического результата;

- открывает рабочую площадь, чтобы ничто не препятствовало операционным работам. Если наблюдается клиническая ситуация, когда патология сформировалась в апроксимальной области, полость осторожно выводят на поверхность;

- с помощью медицинского экскаватора с боковых стенок и основания полости снимают мягкие части дентина;

- острой насадкой бора убирают, оставшиеся его фрагменты;

- готовую полость обрабатывают антисептиком, доводят до сухого состояния с помощью ватных тампонов и обрабатывают слабым теплым воздушным потоком.

Выполнив все указанные мероприятия, дантист на месте решает, какой вариант блокады предпочесть – внутрипульпарное обезболивание или инъекционную анестезию.

Мнения стоматологов

Ряд специалистов, имеющих научный опыт и многолетнюю практическую деятельность в области хирургической стоматологии, принципиально не применяют рассмотренную в данной статье методику купирования болевого процесса в области пульпы.

Причиной своего негативного отношения к технологии обезболивания они считают высокую вероятность проникновения во внутренние слои пораженных тканей зуба патогенных микроорганизмов, попадающих туда в процессе создаваемого давления.

Современные научные наработки считают данную теорию несостоятельной, а ученые, заявляют о том, что огромный перечень новейших обеззараживающих и антисептических средств последнего поколения способен дать полную гарантию того, что операционное поле будет надежно и качественно продезинфицировано, в том числе и кариозная полость.

Так что риск инфицирования и дальнейшего развития внутренних воспалительных очагов поражений, сведен к нулю.

Какой способ воздействия на болевой синдром выбрать – инъекционный или друк-анестетик, следует решать с учетом полной клинической картины течения патологического процесса, наличием тех или иных противопоказаний к каждому конкретному варианту.

И если по медицинским признакам применение иглы не сопряжено с трудностями и риском прокола опоясывающих тканей, лучше воспользоваться этой методикой. Она на порядок эффективнее и эргономичнее для доктора.

Отзывы

Данный метод обезболивания в процессе лечения стоматологических заболеваний, связанный с высоким порогом чувствительности пульпы, не только полностью нейтрализует импульс на необходимый промежуток времени, но и практически не имеет побочных эффектов. Единственное осложнение – болезненность.

Если вас заинтересовала внутрипульпарная технология введения анестетика, оставить свой комментарий можно в соответствующем разделе. Возможно, именно ваше мнение поможет кому-то преодолеть сомнения и страх перед визитом к дантисту.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

похожие статьи

Источник

Внутрипульпарная анестезия позволяет быстро снять болевые ощущения при помощи различных методов. Чаще всего препарат доставляется к пораженному участку при помощи бора, но при необходимости врач может использовать метод открытия кариесного отверстия и обработки поверхности. Препарат вводится в минимальном количестве, делается это постепенно. При введении пациент может ощущать боль, но она быстро проходит, эффект сохраняется несколько часов.

Что такое внутрипульпарная анестезия

Успешность метода внутрипульпарного обезболивания достигает 95%. Эффективность моментальная – через полминуты пациент перестает чувствовать боль, хотя первые мгновения есть дискомфорт. Препарат вводится в минимальной дозе – до 0,3 миллилитров, негативное воздействие на организм отсутствует. Метод характеризуется в качестве поверхностного (аппликационного). Боль купируется быстро, некоторые стоматологи относят процедуру к внутрикостному методу, так как препарат быстро проникает в окружающие ткани.

Показания

Метод внутрипульпарной анестезии показан в следующих случаях:

- блокада болевого импульса при лечении пульпита, включая прогрессирующую стадию;

- приведение пациента в состояние покоя на весь срок лечения;

- быстрое обезболивание участка;

- при необходимости исключения нарастания болевых ощущений во время лечения;

- для исключения риска негативного воздействия блуждающего нерва на область обработки и сосудистую систему (защищает пациента от внезапного обморока);

- для комфортного препарирования тканей зуба;

- при поверхностном расположении пульпы.

Использование такого метода показано при открытом роге пульпы, во время обострения кариеса глубокой стадии. Также метод востребован при формировании полостного свода и невозможности стандартной инъекционной анестезии.

Преимущества и недостатки

Данный тип обезболивания отличается следующими преимуществами:

- простота, доступность процедуры;

- точность обезболивания – лекарственный препарат попадается на участок, где будет проводиться лечение;

- результат мгновенный, уже через минуту достигается требуемый эффект;

- отсутствие боли гарантируется в течение длительного периода времени, еще несколько часов после окончания срока действия сохраняет эффект подавления болевого импульса;

- резорбция отсутствует, в ткани поступает минимальное количество средства.

Недостатки:

- психологический дискомфорт у пациента при введении устройства;

- во время перфорации и введении иглы могут возникнуть болевые ощущения;

- метод не применяется для труднодоступных участков;

- риск проникновения анестезирующего раствора в окружающие сосуды.

Подготовительный этап

Лечение при помощи внутрипульпарной анестезии требует проведения следующих подготовительных мероприятий:

- пораженная область очищается, удаляются все следы налета, частицы пищи;

- краевые элементы сглаживаются при помощи бора, что улучшает окончательный результат и внешнюю эстетику;

- рабочая область открывается;

- мягкие части тканей снимаются с боковых стенок (используется медицинский экскаватор);

- оставшиеся фрагменты устраняются острой насадкой;

- полость обрабатывается антисептиком, просушивается.

После этого врач выбирает метод обезболивания – стандартный инъекционный или внутрипульпарный.

Внимание: Некоторые стоматологи рекомендуют от данного метода воздержаться по ряду причин. Они утверждают, что есть риск проникновения патогенных микроорганизмов внутрь полости. Однако такое мнение несостоятельное, так как во время обработки используются современные материалы с высокими дезинфицирующими свойствами. То есть риска развития инфекционных поражений нет.

Источник

Местная анестезия – это уменьшение чувствительности (вплоть до полного её устранения) отдельных участков тела. В отличие от общей анестезии (наркоза) при местной не происходит отключения сознания.

Показания

Большинство стоматологических манипуляций проводится под местной анестезией.

Её использование обязательно в следующих случаях:

- Лечение пульпита (первое посещение)

- Пародонтологические операции (закрытый и открытый кюретаж, гингивопластика, устранение рецессий десны, направленная тканевая регенерация)

- Протезирование витальных (живых) зубов несъёмными конструкциями (коронками, вкладками, накладками, мостовидными протезами)

- Удаление зубов, имплантация, наращивание костной ткани, зубосохраняющие операции (резекция верхушки, ампутация корня, гемисекция), проведение разрезов при периостите, перикоронарите, вскрытие абсцессов и флегмон, удаление кист и опухолей

В некоторых ситуациях анестезия в основном используется, но пациенты с пониженной чувствительностью могут обходиться и без неё:

- Лечение кариеса, клиновидных дефектов, некариозных поражений, периодонтита

Процедуры, при которых анестезия чаще всего не нужна, но особо чувствительным пациентам может потребоваться:

- Профессиональная гигиена полости рта

- Реставрация депульпированных зубов (как пломбами, так и коронками или вкладками)

- Съёмное протезирование (при повышенном рвотном рефлексе может возникнуть необходимость обезболивания слизистой)

Анестезия не рекомендована:

- Осмотр полости рта

- Профилактические мероприятия (аппликации фторлака, герметизация фиссур)

- Отбеливание зубов

- Ортодонтическое лечение

Дети препарирование зуба при кариесе чаще переносят гораздо легче, чем укол в десну. Поэтому не стоит в первое посещение непременно делать инъекцию до начала лечения. Разумнее попробовать посверлить без анестезии и переходить к ней только при жалобах ребёнка на болезненность. Сердобольные родители, не беспокойтесь, что ваше чадо может испытать при этом адскую боль и откажется от дальнейшего лечения. Чувствительность дентина у детей меньше, чем у взрослых. От укола вероятность получить психологическую травму выше.

Диагностическая местная анестезия используется для определения больного зуба. Когда несколько рядом стоящих зубов сильно разрушены, определить источник пульпитной боли затруднительно и пациенту, и врачу. Чтобы не депульпировать их все подряд, можно сделать анестезию для одного и подождать. Если боль прошла – его и нужно лечить в первую очередь, если нет – обезболить следующий зуб и проверить реакцию.

Противопоказания

- Аллергия на местные анестетики

- Панический страх стоматолога

- Психические расстройства

- Ранний детский возраст (до 2-4 лет)

- Неэффективность местной анестезии (встречается у 2-3% населения, широко распространена среди алкоголиков и наркоманов)

Виды местной анестезии в стоматологии

Поверхностная (аппликационная) анестезия

Осуществляется путём распыления, орошения или смазывания слизистой оболочки аппликационным анестетиком (чаще всего лидокаином). Основным достоинством является безболезненность выполнения (не проводится инъекция). Однако, эффективна только для обезболивания мягких тканей. Чувствительность зубов не снижает вовсе. Поэтому применение лишь поверхностной анестезии при лечении небольших кариозных полостей или ультразвуковой чистке зубов неоправданно.

Часто применяется для снижения болезненности перед уколом.

Аппликационная анестезия помогает пациентам с повышенным рвотным рефлексом (при снятии оттисков, например).

Для удаления подвижных молочных зубов у детей иногда бывает достаточно поверхностной анестезии, но если корни рассосались ещё не полностью, то такого обезболивания недостаточно – необходима инфильтрационная анестезия.

Смазывание мазью предпочтительнее разбрызгивания спреем, поскольку легче контролировать площадь нанесения. При разбрызгивании анестетик может попасть на мягкое нёбо, создавая дискомфорт и дополнительную тревожность пациента в плане затруднения дыхания (удушья).

Инфильтрационная анестезия

Проводится путём инъекции обезболивающего препарата в то место, чувствительность которого требуется уменьшить. Раствор анестетика от точки вкола распространяется в близлежащие ткани (в том числе и зубные нервы), выключая на время болевые и прочие ощущения. При лечении зубов инфильтрационную анестезию делают в проекцию верхушек (там, где нервы входят в каналы зуба). Такой вид анестезии является предпочтительным для верхних и передних нижних зубов. Для нижних жевательных зубов инфильтрационная анестезия малоэффективна (из-за толстой и плотной костной ткани в этой области).

Самый безопасный способ из всех инъекционных. Из возможных незначительных осложнений можно назвать гематомы (синяки), стоматит на месте вкола.

При обезболивании однокоренных зубов (резцы и клыки) достаточно одного укола с щёчной стороны. Многокорневые зубы (моляры и некоторые премоляры) требуют инъекций с двух сторон: щёчной (губной, вестибулярной) и нёбной (язычной на нижней челюсти). С нёбной стороны укол более болезненный, чем с щёчной (поскольку слизистая нёба более плотная, и вводимый раствор больше травмирует мягкие ткани).

При периостите, абсцессе и других острых воспалительных процессах в мягких тканях эффективность инфильтрационного обезболивания снижается, а болезненность укола – увеличивается. В таких ситуациях показана проводниковая анестезия.

Проводниковая анестезия

Заключается в блокировании чувствительности нервного ствола целиком путём введения анестетика к месту его выхода из челюсти на поверхность. При этом можно лечить сразу несколько зубов одновременно.

Различают следующие подвиды проводниковой анестезии в стоматологии: мандибулярная и торусальная (обезболиваются нижние зубы на одной стороне), ментальная (нижние премоляры, клыки и частично резцы), нёбная (верхние зубы с нёбной стороны), резцовая (верхние резцы и клыки с нёбной стороны), туберальная (верхние моляры с щёчной стороны), инфраорбитальная (верхние премоляры и клыки с губной стороны).

Проводниковая анестезия не всегда удачно выполняется стоматологом. Приходится время от времени выполнять её повторно. По причине технической сложности выполнения: врач не видит нервного ствола, игла подводится к среднестатистическому месту его расположения в анатомическом атласе, а у конкретного пациента возможны индивидуальные (довольно сильно отличающиеся от стандартных) особенности анатомии. Введение анестетика на значительном удалении от крупного нерва не позволяет достичь полноценной блокады чувствительности.

Ещё хуже прямое попадание иглой в нерв при проводниковой анестезии. Помимо резкой боли (как описывают её пациенты – «удар током»), возможна потеря чувствительности впоследствии. Чаще всего выполняется мандибулярная или торусальная анестезия, поэтому наиболее распространена парестезия языка и нижней губы (одной половины). Покалывание, нарушение вкусовых ощущений, дискомфорт могут продолжаться несколько недель или месяцев. Обычно чувствительность самостоятельно возвращается без каких-либо манипуляций, однако в редких случаях парестезия остаётся на всю жизнь.

Поэтому проводниковая анестезия не рекомендуется тогда, когда можно обойтись более безопасной инфильтрационной.

Интралигаментарная анестезия

Осуществляется путём инъекции препарата в периодонтальную связку (расположенную между альвеолой и десной с одной стороны и зубом – с другой). Для полного выключения зуба требуется несколько вколов по периметру. Обезболивается только один зуб. Эффективна для всех зубов, но крайне болезненна. Рекомендуется её использовать после предварительной инфильтрационной анестезии.

При чрезмерном введении анестетика возможен некроз периодонтальной связки (с последующей потерей зуба). Если анестезия делается для удаления зуба – эта проблема неактуальна.

Внутрипульпарная анестезия

Проводится путём инъекции анестетика непосредственно в пульпу зуба при пульпите. Такой укол очень болезненный, поэтому делают его только после предварительной инфильтрационной, проводниковой или интралигаментарной анестезии. Зуб ещё предварительно рассверливается (иначе до пульпы не добраться). Эффективность близка к 100%, обезболивающее действие длится недолго, но обычно хватает этого отрезка времени для удаления пульпы.

Кроме болезненности осложнений не имеет.

Внутрикостная анестезия

Обеспечивается введением анестетика в костную ткань, окружающую зуб, после перфорации её. Необходима предварительная инфильтрационная или проводниковая анестезия. Из-за технической сложности выполнения применяется редко. Только при неудаче других видов местного обезболивания. Эффективность около 90%, может блокировать несколько зубов.

Инструменты для местной анестезии

Для проведения инъекции требуется шприц, игла и раствор местного анестетика.

Уже несколько десятилетий в стоматологии вместо одноразовых шприцов используется многоразовый карпульный шприц. В него вставляется одноразовая карпула анестетика и одноразовая игла. Они используются однократно, а сам металлический шприц стерилизуется после каждого пациента. Повторное использование не до конца израсходованной карпулы запрещается, поскольку во время проведения инъекции возможен обратный ток крови или иной жидкости через иглу в карпулу (возникает риск инфицирования следующего пациента).

Для интралигаментарной анестезии выпускается специальный шприц-пистолет. В него вставляются те же иглы и карпулы, что и в карпульный шприц. Он позволяет более аккуратно дозировать объём анестетика для данного вида анестезии (но обычным карпульным шприцом интралигаментарную анестезию выполнить также возможно).

Толщина игл, используемых в карпульных шприцах – 0,3-0,5 мм. Это значительно тоньше, чем у одноразовых шприцов (поэтому и укол намного менее болезненный). Длина – 8-30 мм. Для мандибулярной и торусальной анестезии используются более длинные и толстые иглы, чем для инфильтрационной. Для проведения внутрипульпарной и интралигаментарной анестезии иглу можно сгибать (она не ломается).

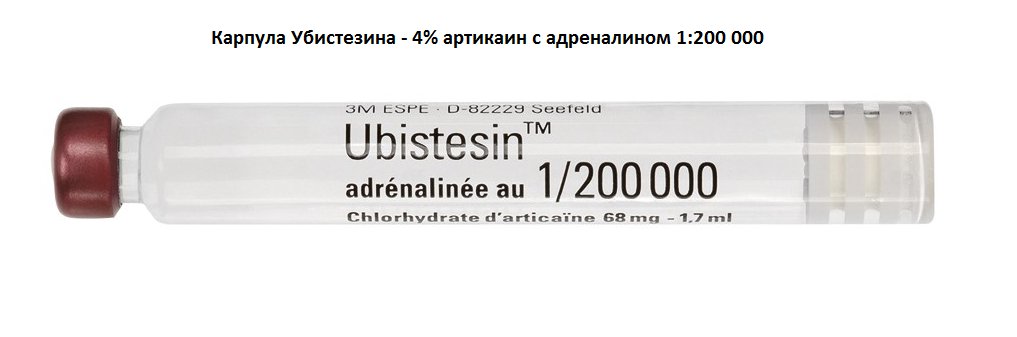

Карпула – это герметичный стеклянный картридж с резиновым плунжером. В стоматологии в большинстве случаев анестезирующий раствор помимо самого обезболивающего препарата содержит вазоконстриктор – сосудосуживающий компонент, препятствующий быстрому выведению анестетика через общий кровоток. Это адреналин (эпинефрин). Его концентрация ничтожно мала – 1:100000 или 1:200000. При ручном наборе подобной смеси в одноразовый шприц к раствору анестетика добавляют 1 каплю адреналина. Однако размер капли – величина настолько относительная, что концентрация этого весьма активного компонента может отличаться в разных шприцах в десятки раз. Это создаёт множество осложнений, вплоть до угрожающих жизни пациента ситуаций.

Внедрение карпул с точной промышленной дозировкой компонентов намного сократило число подобных осложнений. Правда, следует отметить, что разные производители по-разному относятся к соблюдению строгой дозировки собственных карпул. У продукта российской фармацевтической промышленности Брилокаина (изготовитель – брынцаловский Ферейн) анестезирующий эффект двух карпул из одной упаковки может радикально отличаться: от полного отсутствия обезболивания до сверхсильного («аж ноги заморозились», по словам пациента). Хотя на упаковке заявлен точь-в-точь те же самые ингредиенты, что и у импортных Ультракаина, Убистезина или Септанеста.

Местные анестетики

В России наибольшее распространение получили 4 вида анестетиков: новокаин, лидокаин, артикаин и мепивакаин.

Новокаин (прокаин) синтезирован в 1905 году и получил широчайшее распространение во всём мире как первый ненаркотический анестетик. Является базовой точкой отсчёта – все последующие анестетики сравниваются по эффективности и токсичности с новокаином, чьи показатели взяты за единицу. После внедрения лидокаина потерял популярность в развитых странах. Отмечается высокая частота аллергических реакций на новокаин.

Лидокаин был изобретён в 1943 году. Его эффективность оказалась в 4 раза выше, чем у новокаина (при токсичности только вдвое большей). Широко распространён во всём мире (1 место по числу инъекций среди анестетиков в США). Однако, как и новокаин имеет относительно высокий процент аллергических реакций (в том числе и развитие анафилактического шока). Кроме того, часто применяется с повышенными концентрациями вазоконстриктора 1:50000 и 1:25000, что повышает его эффективность, но увеличивает число осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Показан беременным женщинам – категория B по классификации FDA (см. статью Использование местных анестетиков для лечения зубов во время беременности; безопасность для рожениц).

Артикаин синтезирован в 1969 году. Начал использоваться в Германии, где был зарегистрирован под коммерческим названием «Ультракаин». Это наименование препарата и сейчас не менее популярно артикаина, хотя представляет продукт только одного производителя. «Убистезин», «Септанест», «Альфакаин» и несколько других коммерческих имён – это то же самое, что и «Ультракаин». Наиболее распространённый местный анестетик в Европе и России (в США был разрешён только в 2000 году, на 10 лет позже,