Вторичная катаракта противопоказания к

Над статьей доктора

Орловой Ольги Михайловны

работали

литературный редактор

Юлия Липовская,

научный редактор

Сергей Федосов

Дата публикации 12 августа 2019Обновлено 4 октября 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Вторичная катаракта — это помутнение задней капсулы хрусталика глаза. Помутнение может появиться после удаления катаракты и замены родного хрусталика на искусственный, также известный как искусственная или интраокулярная линза (ИОЛ).

Это одна из наиболее распространённых патологий, возникающих после удаления катаракты. Прежде чем мы начнём обсуждать причины возникновения и методы лечения вторичной катаракты, важно отметить, что в большинстве случаев эта патология развивается не из-за халатности или непрофессионализма хирурга. Как правило, это индивидуальная особенность организма, результат клеточных реакций и обменных процессов в капсуле хрусталика.

Средний срок развития вторичной катаракты от двух месяцев до четырёх лет после хирургического лечения. Многие пациенты ошибочно считают вторичную катаракту видом помутнения родного хрусталика. На самом деле это помутнение его задней капсулы, возникающее уже после замены родного хрусталика на искусственный.

Основная причина развития вторичной катаракты — это разрастание клеток эпителия на задней капсуле хрусталика после хирургического лечения катаракты.

Также на формирование и скорость развития вторичной катаракты влияют сопутствующие факторы:

- возраст — чем старше становится человек, тем больше изменений происходит в обменных процессах организма, в том числе и на клеточном уровне;

- наличие сопутствующих заболеваний в организме, таких как сахарный диабет, ревматизм и другие болезни, связанные в первую очередь с нарушением обменных процессов;

- травмы глазного яблока;

- воспалительные процессы, возникающие в глазу после замены хрусталика, например, иридоциклит и увеиты.

Иногда фактором риска развития вторичной катаракты и скорости её прогрессирования может служить техника удаления катаракты. Например, при экстракапсулярной экстракции катаракты, когда поражённый хрусталик достаётся через небольшой разрез (10-12 мм) на роговице, риск возникновения вторичной катаракты выше, чем при факоэмульсифкации (разрез всего 2-3 мм). Однако сейчас метод экстракции практически не используется в связи с появлением новых, более современных технологий.

Также существует предположение о том, что на развитие вторичной катаракты влияет воздействие ультрафиолетовых лучей и различных препаратов. Однако эти сведения не подтверждены.

Таки образом, вероятность и скорость развития вторичной катаракты индивидуальна и зависит от многих факторов.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы вторичной катаракты

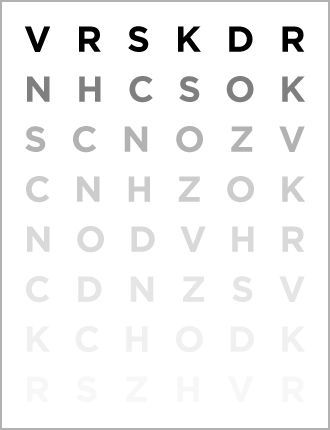

Основной жалобой пациентов является постепенное снижение остроты зрения после замены хрусталика. Зрение может ухудшаться как вдаль, так и вблизи, возможно нарушение фокусировки взгляда. Может снижаться контрастная чувствительность и/или цветовое восприятие (яркость изображения).

У некоторых пациентов возникают жалобы на расстройство темновой адаптации, появление бликов и ореолов, особенно в тёмное время суток при взгляде на яркий источник света (фонарь, свет фар).

Повышается утомляемость при чтении и обычных зрительных нагрузках. Возникает двоение и ощущение пелены или тумана перед оперированным глазом.

Патогенез вторичной катаракты

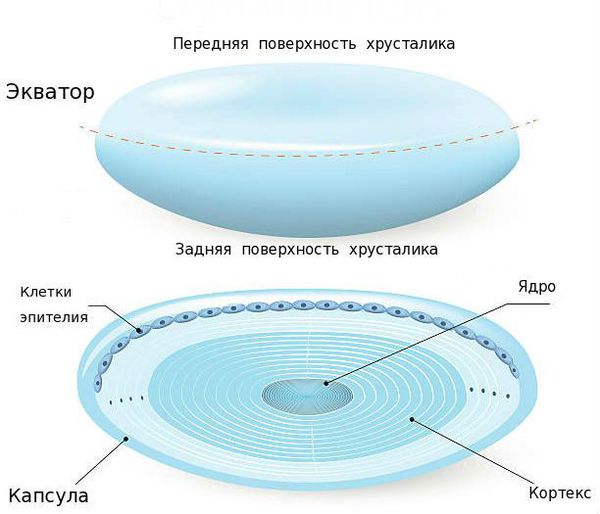

Чтобы понять, как формируется и развивается вторичная катаракта, нужно разобраться в строении глаза, а точнее хрусталика.

Хрусталик — это прозрачная, двояковыпуклая биологическая линза, одним из основных компонентов которой является белок[3]. То есть это белковая структура. В отличие от других структур глаза в нём очень мало воды (около 50-60 %). С возрастом количество воды уменьшается, клетки хрусталика мутнеют и уплотняются. В норме биологическая линза взрослого человека желтоватого цвета, а когда возникает катаракта, она приобретает более интенсивный жёлтый или красный оттенок[3]. Хрусталик в глазу находится в специальной капсульной сумке (капсульном мешке, капсуле). Часть капсулы, которая покрывает хрусталик спереди, называется “передней капсулой”, капсульная сумка, покрывающая линзу сзади — это “задняя капсула”.

Изнутри передняя капсула хрусталика покрыта клетками эпителия, а задняя часть капсульного мешка не имеет таких клеток, поэтому она тоньше почти в два раза. Эпителий передней капсулы на протяжении всей жизни активно размножается и участвует в обменных процессах хрусталика, избирательно пропуская к нему питательные вещества через переднюю капсулу[3].

Когда родной хрусталик мутнеет и образуется катаракта, возникает вопрос о хирургическом лечении.

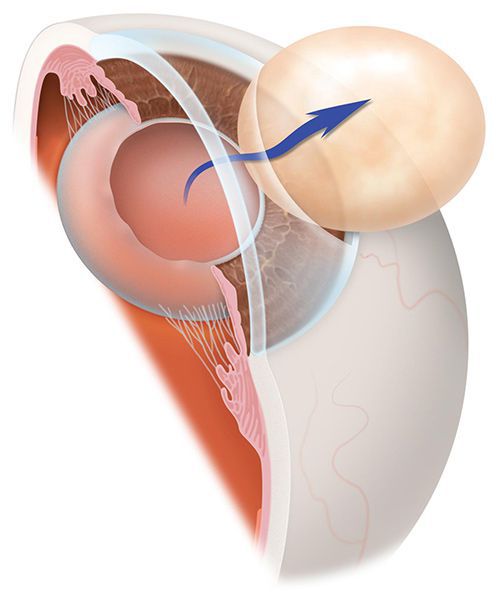

Существует несколько видов операций по удалению катаракты. На сегодняшний день самый эффективный и быстрый способ лечения помутнения — факоэмульсификация с заменой помутневшего хрусталика на интраокулярную линзу. Техника операции достаточно простая и не требует длительной реабилитации. Вначале хирург делает микроразрезы на роговице 1 мм и 2-3 мм. Далее формируется круглое отверстие в передней капсуле и с помощью ультразвука мутный хрусталик удаляется через это отверстие. Задняя капсула хрусталика остается целой. После того, как хрусталиковые массы удалены, в капсульный мешок через это же отверстие имплантируют искусственный хрусталик (ИОЛ).

По своему строению интраокулярная линза намного тоньше биологической, поэтому в капсульной сумке первое время она находится в свободном положении. В срок от одной недели до месяца капсульный мешок плотно обволакивает искусственный хрусталик.

Иногда на передней капсуле хрусталика могут оставаться единичные эпителиальные клетки. В зависимости от обменных процессов и индивидуальных особенностей организма эти клетки могут разрастаться и переходить на заднюю капсулу хрусталика. Когда на ней скапливается большое количество этих клеток, капсула мутнеет и острота зрения постепенно снижается. Такое помутнение задней капсулы и называется вторичной катарактой. То есть патология представляет собой результат разрастания эпителиальных клеток на задней капсуле хрусталика.

Классификация и стадии развития вторичной катаракты

Существует несколько классификаций вторичных катаракт. В данном разделе мы рассмотрим наиболее распространённые.

- По морфологическим признакам:

- регенераторная форма — наличие на задней капсуле клеток хрусталикового эпителия и его форм, например, шаров Эльшнига — Адамюка (визуально шары похожи на лягушачью икру);

- фиброзная форма — фиброзная метаплазия (перерождение) эпителиальных клеток хрусталика в миофибробластные формы[1];

- остатки хрусталиковых масс на задней капсуле после хирургического лечения;

- смешанная форма содержит несколько вышеперечисленных признаков[1].

- По степени выраженности помутнений (оценивается с помощью специальных методов обследования и диагностики):

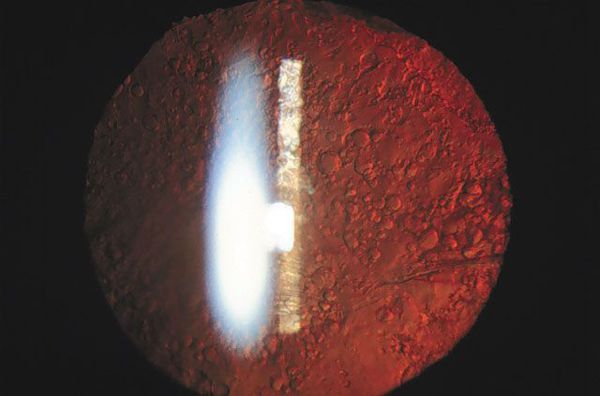

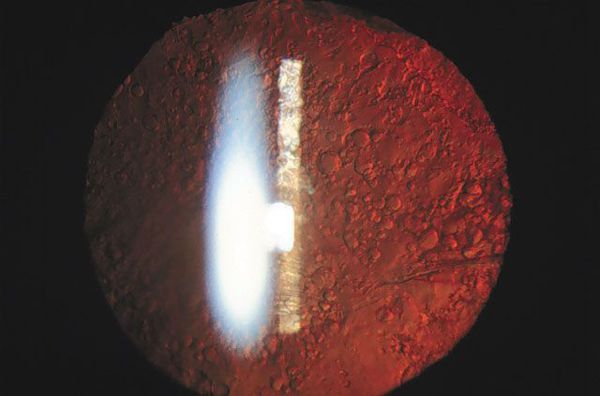

- начальное — лёгкое помутнение задней капсулы. Рефлекс с глазного дна чёткий, просматриваются все детали глазного дна. Плотность капсулы увеличена на 10-15 % за счёт нарастания клеток и её утолщения;

- умеренное — неравномерные полупрозрачные помутнения на задней капсуле. Рефлекс с глазного дна нечёткий, детали глазного дна не просматриваются. Плотность капсулы увеличена на 16-30 %;

- выраженное — помутнения на задней капсуле выглядят как белая или серая непрозрачная плёнка. Рефлекс с глазного дна слабый или отсутствует, глазное дно не просматривается. Плотность капсулы увеличена более чем на 30 %.

- По степени контакта искусственного хрусталика с задней капсулой:

- 0 — широкое пространство между интраокулярной линзой и задней капсулой (более 0,5 мм);

- I — расстояние между искусственным хрусталиком и задней капсулой практически отсутствует;

- II — плотный контакт ИОЛ с задней капсулой.

- Отдельно стоит упомянуть о ложных вторичных катарактах. Иногда у пациентов появляются жалобы, характерные для вторичной катаракты, однако задняя капсула хрусталика при этом прозрачна, а помутнение находится в самой интраокулярной линзе. Это крайне редкое явление, как правило, оно связано с несоблюдением техники производства линз[1]. В таком случае помутнение может возникнуть через некоторое время после операции.

Осложнения вторичной катаракты

Учитывая, что основные симптомы вторичной катаракты связаны с ухудшением зрительных функций после замены хрусталика, главным осложнением является снижение качества жизни пациента. Без лечения симптомы будут прогрессировать, постепенно увеличивая зрительный дискомфорт.

Вторичная катаракта может привести к потере трудоспособности и инвалидности. Но до этого, как правило, не доходит, так как пациенты обращаются к врачу гораздо раньше, на этапе ухудшения зрения.

Диагностика вторичной катаракты

Обычно для выявления вторичной катаракты требуется стандартное офтальмологическое обследование — биомикроскопия (проверка остроты зрения и осмотр в щелевой лампе с расширенным зрачком).

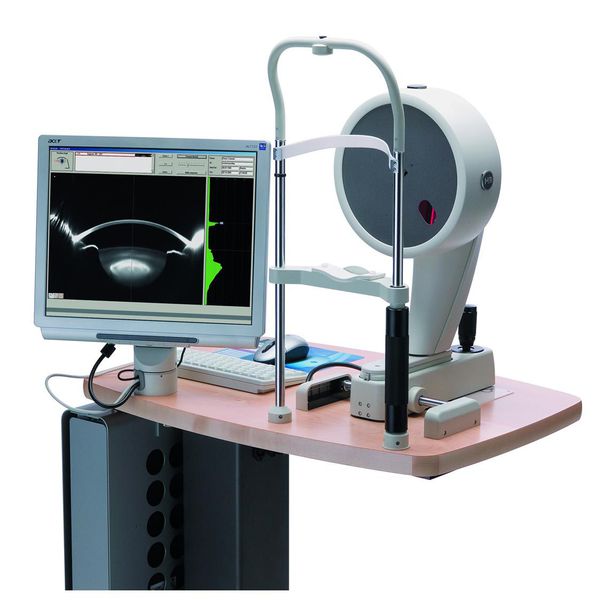

В некоторых случаях плотность помутнений на задней капсуле (толщину задней капсулы) определяют с помощью прибора Pentacam (используется для компьютерной топографии роговицы и комплексного исследования переднего сегмента глазного яблока). Этот вид диагностики чаще всего проводится с целью клинических исследований или для определения целесообразности удаления капсулы, а также для определения мощности лазера в ходе операции.

Дифференциальная диагностика заболевания не проводится, так как клинические и лабораторные признаки заболевания очевидны.

Если при наличии помутнения капсулы врач видит, что степень помутнения не соответствует степени снижения остроты зрения, тогда проводится дальнейшее дообследование. Специалист должен выявить другое заболевание, которое является причиной ухудшения зрения, и определить дальнейшую тактику лечения пациента.

Лечение вторичной катаракты

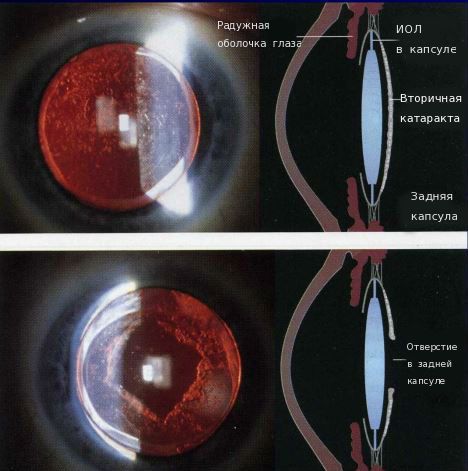

Основная задача лечения вторичной катаракты — сформировать круглое отверстие в помутневшей задней капсуле хрусталика с целью улучшения зрительных функций.

Существует два основных способа сделать такое отверстие:

- Хирургическое лечение (инвазивный метод, проникающая операция).

- Лазерное лечение (неинвазивный, непроникающая операция).

В первом случае хирург в условиях операционной делает разрезы, проникает в глазное яблоко и механически удаляет помутневшую капсулу, формируя круглое отверстие в ней. Это достаточно травматичный метод, поэтому используется крайне редко, обычно при наличии абсолютных противопоказаний к лазерному лечению.

В настоящее время при лечении пациентов с вторичной катарактой преимущественно применяют лазерную фотодеструкцию (ЛФД)[4][6]. ЛФД — это лазерная дисцизия вторичной катаракты (иначе её называют YAG-лазерной дисцизией капсулы хрусталика или лазерной капсулотомией), то есть рассечение помутневшей задней капсулы хрусталика с помощью лазерного луча.

Точное и дозированное воздействие лазерного луча оказывает малую травматичность на структуры глаза и позволяет достичь высоких зрительных функций сразу после операции.

Данный вид операции не требует госпитализации. Сама процедура безболезненная, делается без анестезии и длится не более 5-10 минут. Лишь в некоторых случаях может потребоваться закапывание обезболивающих капель.

Методика проведения операции

За 30 минут до начала процедуры пациенту закапывают в глаз мидриатик (капли, расширяющие зрачок). В зависимости от вида помутнений задней капсулы и других факторов хирург определяет оптимальную тактику лазерного лечения и мощность лазерного излучения. Врач фокусирует луч лазера на задней капсуле, при его воздействии задняя капсула рассекается в нескольких местах и образуется круглое отверстие.

Показание к YAG-лазерной дисцизии:

- вторичная катаракта (помутнение задней капсулы хрусталика).

Возможные противопоказания:

- низкий прогнозируемый результат после проведения процедуры (как правило, это связано с сопутствующими заболеваниями на этом глазу);

- воспалительные процессы глаза в остром периоде;

- мутные среды глаза, которые затрудняют хирургу обзор задней капсулы и могут повлиять на качество проведения операции.

Послеоперационный период

Реабилитационный период после удаления вторичной катаракты не требуется. Пациент может сразу после операции вести привычный образ жизни. В некоторых случаях врач назначает глазные противовоспалительные и/или гипотензивные капли в течение нескольких дней после операции и/или ограничение физических нагрузок и активных действий на некоторый срок.

Любая терапия должна быть назначена лечащим врачом. Нужно понимать, что каждый случай индивидуален, и, чтобы правильно определить тактику лечения, важно знать общую картину сопутствующих заболеваний.

Осложнения в ходе лазерного лечения и послеоперационном периоде

Появление лазерного оборудования в офтальмологической практике до недавнего времени воспринималось лишь оптимистично. Однако с накоплением клинического опыта стали появляться сведения о риске развития различных осложнений.

- Наиболее часто встречается офтальмогипертензия (повышение внутриглазного давления) после лазерной дисцизии вторичной катаракты. Осложнение длится не более 3 дней. В этой ситуации врач назначает гипотензивные капли или препараты внутрь.

- Рецидив помутнения в постлазерном периоде может возникнуть у пациента с периодическими воспалительными заболеваниями глаза (иридоциклитом), сахарным диабетом или пигментным ретинитом. Для снижения риска развития осложнений назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) внутрь или в виде капель.

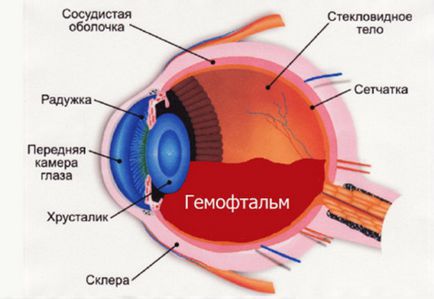

- Риск развития после операции кровотечения в переднюю камеру глаза возрастает, если у пациента есть новообразованные сосуды на радужке или склонность к кровотечениям и гематомам. В редких случаях может произойти кровоизлияние в стекловидное тело (гемофтальм).

- Повреждение роговицы возможно при наличии у пациента ранее выявленной дистрофии роговицы, либо при механическом повреждении лазерным лучом.

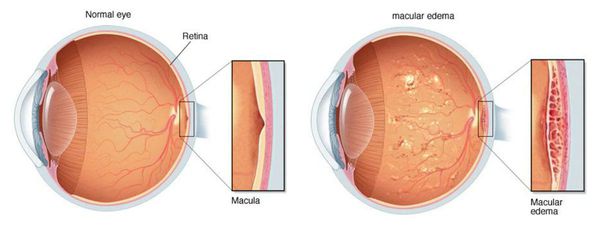

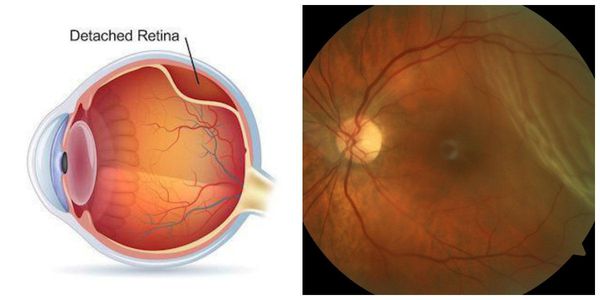

- Макулярный отёк (отёк центральной зоны сетчатки) и отслойка сетчатки — крайне редкое осложнение после удаления вторичной катаракты. К группе риска относятся пациенты, у которых ранее уже были диагностированы отслойка, разрыв и иные заболевания сетчатки.

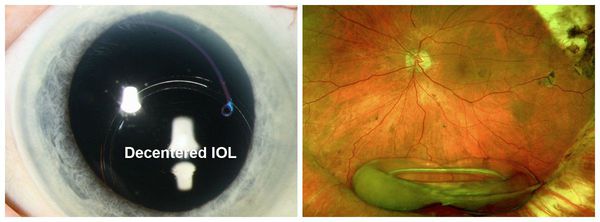

- Грыжи стекловидного тела — выпадение стекловидного тела в переднюю камеру глаза при повреждении связочного аппарата хрусталика и смещении искусственного хрусталика (ИОЛ).

- Смещение ИОЛ — выпадение искусственного хрусталика в стекловидное тело. Основная причина осложнения — слабый связочный аппарат хрусталика.

- Повреждение ИОЛ во время лазерного вмешательства. Луч лазера может повредить поверхность оптической части искусственного хрусталика. Однако на сегодняшний день большинство ИОЛ производят из лазеропрочного материала (акрила) и данное осложнение практически не сказывается на качестве и остроте зрения после операции.

Важнейшим преимуществом лазерной хирургии является формирование стабильного оптического отверстия в задней капсуле хрусталика. Точное дозированное воздействие лазерного луча обеспечивает высокие послеоперационные результаты. Однако, несмотря на простоту техники проведения операции, возможность развития указанных осложнений требует тщательного обследования пациентов и учёта всех возможных факторов риска. Такой подход позволяет провести процедуру безопасно и получить хороший послеоперационный результат.

Прогноз. Профилактика

Вторичная катаракта не возникает повторно. Причиной заболевания является помутнение капсулы хрусталика, которая в ходе операции рассекается лазером и удаляется. На её месте образуется пустое отверстие (“окошко”), и клеткам, которые вызывали снижение зрения, больше негде расти. Некоторыми хирургами вопрос профилактики вторичной катаракты решается одновременно с удалением катаракты[2][7][9]. Это особенно актуально для пациентов с угрозой развития макулярного отёка или отслойки сетчатки и у детей младшего возраста[8]. Данная техника позволяет избежать развития вторичной катаракты и, как следствие, лазерного вмешательства.

Однако на сегодняшний день доказано, что удаление задней капсулы хрусталика одномоментно с удалением катаракты в целях профилактики вторичной катаракты не целесообразно, так как может привести к ряду осложнений.

Выше мы говорили о том, что одним из факторов развития вторичной катаракты являются воспалительные процессы в глазу после хирургического лечения. Следовательно, проведение противовоспалительной терапии в раннем послеоперационном периоде снижает вероятность возникновения помутнений на задней капсуле хрусталика[6].

В качестве профилактических мер может проводиться фотодинамическая терапия (фотохимическое воздействие на новообразованные сосуды) перед хирургическим лечением катаракты. Однако к ней есть множество противопоказаний и не всегда эффективность такой терапии оправдана.

Немаловажное значение имеет материал, из которого сделан искусственный хрусталик. На сегодняшний день предпочтение отдают ИОЛ из акрила. Помимо многих преимуществ такие линзы являются лазеропрочными. То есть, если возникнет необходимость удалить вторичную катаракту, вероятность того, что луч лазера повредит оптику линзы и повлияет на качество зрения после операции, практически отсутствует.

Необходимо помнить, что в целях профилактики рекомендуется проходить осмотр офтальмолога 1-2 раза в год и незамедлительно обращаться к врачу, если происходит резкое ухудшение зрения.

Источник

Вторичная катаракта – это осложнение после экстракции катаракты, характеризующееся вторичным закрытием области заднего капсулорексиса соединительной тканью. Клинически заболевание проявляется прогрессирующим снижением остроты зрения, ухудшением цветовосприятия, нарушением темновой адаптации, диплопией, «затуманиванием» зрения. Для подтверждения диагноза проводят визометрию, биомикроскопию глаза, УЗИ, ОПТ. Дополнительно осуществляют лабораторную диагностику. Для устранения клинической симптоматики вторичной катаракты применяют автоматизированную систему аспирации-ирригации или метод лазерной дисцизии.

Общие сведения

Вторичная катаракта – наиболее распространенное осложнение оперативных вмешательств, проводимых в связи со всеми видами катаракты. Согласно статистическим данным, частота развития колеблется от 0,5 до 95%. Широкий разброс данных обусловлен использованием разных хирургических методик, возрастом больных и наличием сопутствующих заболеваний. Офтальмопатология в одинаковой степени распространена среди лиц мужского и женского пола. Повышение титра антихрусталиковых антител у пациентов детского возраста коррелирует с 75% риском образования вторичной катаракты после экстракции или факоэмульсификации. Сведения о географических или сезонных особенностях отсутствуют.

Вторичная катаракта

Причины вторичной катаракты

Данное заболевание возникает спустя несколько месяцев или лет после хирургического вмешательства и проявляется фиброзными изменениями задней капсулы хрусталика. Этиопатогенез изучен недостаточно. Основными причинами считаются:

- Фиброз задней капсулы. Развитию фиброза предшествуют воспалительные процессы в окружающей клетчатке, поэтому факторами риска возникновения вторичной катаракты выступают увеит и метаболические расстройства (сахарный диабет).

- Миграция гиперпластических эпителиоцитов. Причиной образования шарообразных клеточных конгломератов Адамюка-Эльшнига в эпителии капсулы хрусталика является избыточная регенерация эпителия после экстракции катаракты.

- Некорректная имплантация ИОЛ. Вторичная катаракта чаще развивается при внедрении переднекамерной ИОЛ, превышении диаметра ее оптической части (более 7 мм) или фиксации линзы в зоне цилиарной борозды.

Патогенез заболевания

В основе развития вторичной катаракты лежат воспалительные процессы, которые потенцируют синтез медиаторов и способствуют их проникновению через гематоофтальмический барьер. В ответ на образование медиаторов воспаления усиливается клеточная пролиферация. Провоспалительные цитокины и ряд внеклеточных белков выступают в роли факторов роста. На фоне патологического течения послеоперационного периода и сниженной резистентности организма отмечается повышенный риск активации инфекционных агентов. Это влечет за собой чрезмерную стимуляцию репаративных процессов и синтез соединительной ткани в зоне задней капсулы. Фиброзная трансформация носит иммунозависимый характер. Ответной реакцией на синтез антигенов хрусталика является формирование тканеспецифического иммунного ответа.

Согласно другой патогенетической теории, образование пленки вторичной катаракты – это адаптационная реакция глазного яблока на имплантацию интраокулярной линзы (ИОЛ). При внедрении линзы активируется моноцитарно-макрофагальная система, поскольку организм воспринимает имплантат как инородное тело. Оседание фибробластов на поверхности ИОЛ в последующем приводит к формированию плотной соединительнотканной оболочки. Интраоперационное повреждение радужки стимулирует дополнительный переход пигментных клеток в область линзы. Компоненты клеток (в большей степени протеин) играют роль в образовании прелентальной мембраны и помутнении задней капсулы.

Классификация

В основе классификации лежит клеточный состав пленки и его влияние на клиническое течение заболевания. С морфологической точки зрения в офтальмологии выделяют следующие формы вторичной катаракты:

- Фиброзная. Характеризуется фиброзной трансформацией задней капсулы. В клеточном составе пленки преобладают соединительнотканные элементы. Фиброзный тип диагностируют в первые 3 месяца с момента начала развития патологии.

- Пролиферативная. При этом варианте заболевания выявляются специфические клетки-шары Адамюка-Эльшнига, кольца Земмерринга, что свидетельствует о продолжительном течении заболевания (3 и более месяцев).

- Утолщение капсулы хрусталика. Согласно классификации, это отдельный нозологический тип, поскольку в отличие от остальных вариантов утолщение капсулы не сопровождается потерей ее прозрачности. Диагностируется редко, этиология и патогенез не установлены.

Симптомы вторичной катаракты

Продолжительный промежуток времени основной жалобой пациентов является прогрессирующее снижение остроты зрения, возникшее в послеоперационном периоде. После восстановления нормальной остроты зрения нарастающую зрительную дисфункцию не удается устранить при помощи классических методов коррекции. Нарушение проявляется как при взгляде вдаль, так и вблизи. Прогрессирование патологии приводит к расстройству темновой адаптации, снижению контрастной чувствительности, реже ухудшению цветовосприятия (уменьшению яркости изображения перед глазами).

Больные отмечают повышенную утомляемость при выполнении зрительной работы. Астенопические жалобы не сопровождаются болевым синдромом. Частые признаки патологии – двоение перед глазами, искажение формы предметов. Данные проявления обусловлены нарушением бинокулярного зрения. Характерно появление «пелены» или «тумана» перед глазами. Устранить симптомы не удается путем применения контактных линз или очков. Возможно возникновение бликов, вспышек или цветных ореолов вокруг источника света. Визуальных изменений со стороны органа зрения не отмечается. Первые симптомы развиваются не ранее, чем через 3 месяца после операции.

Осложнения

Длительное течение вторичной катаракты приводит к необратимой потере зрения, не поддающейся классическим способам коррекции. Интраоперационное повреждение роговицы не только осложняет течение основной патологии, но и ассоциируется с высокой вероятностью развития дисперсного синдрома и пигментной глаукомы. Воспалительный процесс, лежащий в основе патогенеза заболевания, часто провоцирует развитие увеита, склерита, эндофтальмита. Пролиферативный тип вторичной катаракты и утолщение хрусталиковой капсулы стимулируют повышение внутриглазного давления, что проявляется клиникой офтальмогипертензии.

Диагностика

Вторичная катаракта – сложно диагностируемая патология, для выявления которой применяется комплекс инструментальных и лабораторных методов исследования. Офтальмологическое обследование включает в себя:

- Визометрию. Методика позволяет определить степень снижения остроты зрения с коррекцией и без нее.

- Биомикроскопию глаза. Процедура применяется с целью визуализации помутнения оптических сред, дегенеративно-дистрофических изменений переднего отдела глаз.

- УЗИ глаза в А- и В-режимах. Метод дает возможность оценить анатомо-физиологические особенности строения органа зрения, положение ИОЛ.

- Оптическую когерентную томографию (ОКТ). Методику используют для дополнительного изучения топографии глазного яблока и внутриорбитальных структур. Обследование показано для выявления патологических изменений задней камеры (плотной соединительнотканной пленки и скопления колец Земмерринга, клеточных элементов Адамюка-Эльшнига).

Инструментальная диагностика информативна только при выраженных изменениях капсулы хрусталика. Лабораторные методы применяются на ранних стадиях или для прогнозирования риска развития нозологии. Дополнительно при вторичной катаракте показано:

- Измерение уровня противовоспалительных цитокинов. Исследование проводится методом гибридизации и иммунофлуоресценции. Определение в сыворотке крови повышенного титра цитокинов коррелирует с тяжестью воспаления на послеоперационном этапе.

- Исследование титра антител к хрусталику. Нарастание титра антител в крови или слезной жидкости ассоциировано с высоким риском формирования вторичной катаракты.

- Цитологическое исследование пленки. Выявление клеток Адамюка-Эльшнига и колец Земмерринга возможно не раньше, чем через 90 дней после первичного оперативного воздействия, свидетельствует о длительном течении заболевания.

Лечение вторичной катаракты

Своевременные лечебные мероприятия дают возможность полностью устранить клинические проявления патологии и восстановить зрительные функции. Консервативная терапия не разработана. Применяются следующие хирургические методы лечения:

- Лазерная дисцизия вторичной катаракты. Техника лазерной капсулотомии сводится к нанесению мелких перфорационных отверстий с последующим полным удалением соединительнотканных разрастаний. Оперативное вмешательство проводится под регионарной анестезией и не ограничивает трудоспособность пациента.

- Удаление катаракты с помощью аспирационно-ирригационной системы. Автоматизированная бимануальная методика аспирации-ирригации позволяет удалить пролиферирующий эпителий хрусталика путем формирования двух парацентезов в роговой оболочке, введения вискоэластика и мобилизации ИОЛ. Дополнительно может проводиться имплантация капсульного кольца или капсулорексис под интраокулярной линзой.

Прогноз и профилактика

Прогноз при своевременной диагностике и лечении вторичной катаракты для жизни и трудоспособности благоприятный. Отсутствие адекватной терапии – причина частых рецидивов, в дальнейшем возможна необратимая потеря зрительных функций. Хирургическая профилактика сводится к индивидуальному подходу к выбору модели, материала и дизайна края интраокулярной линзы с учетом анатомо-физиологических особенностей строения глаза. Медикаментозные превентивные меры требуют местного и перорального применения нестероидных противовоспалительных средств и глюкокортикостероидов в пред- и послеоперационном периоде. Современные направления в профилактике вторичной катаракты предполагают использование фотодинамической терапии и моноклональных антител к эпителиоцитам хрусталика.

Вторичная катаракта – лечение в Москве

Источник